お使いいただく方にとって良い調整をしていくために

こちらでは、このお店で行なっている補聴器の調整について記載していきます。

補聴器の調整は、補聴器による聞こえの改善において、大事な部分になり、この部分により、補聴器の使いやすさから、聞こえの改善度まで決まる傾向があります。

ただ、補聴器の調整にはいくつか課題もあり、このお店では、お使いいただく方にとって良い調整をしていくために、聞こえの改善相談は、聞こえの改善状況を可視化しながら、ご相談をしています。

補聴器を調整する際の課題

お使いいただく方にとって良い補聴器を提供するには、まず補聴器を調整する際の課題に目を向けていく必要があります。それには、大きく分けて

- 補聴器は、耳につけてもよくわからない

- 聞こえの改善と補聴器の使いやすさはトレードオフの関係にある

の2つがあります。

補聴器は、耳につけてもよくわからない

はじめに目を向けていかなければならないのは、補聴器は、耳につけても正直よくわからないということです。

私自身も生まれつきの難聴者で補聴器を耳につけているのですが、こんな風に音を感じる、この音が大きい、この音が小さいといった感覚的なことはわかるのですが、では、自分の聴力から補えると良いところまで聞こえが補ているのか、そして、今、どのぐらい聞こえが改善できているのかは、感覚では、非常にわかりづらいです。

補聴器をつけて感じるのは、こんな風に音を感じるといった感覚的なものだけであり、客観的にこの状態はいいのか悪いのか、その点は、かなり判断が難しい。というのが実際に補聴器を使っている立場から感じることです。

聞こえの改善と使いやすさはトレードオフ

もう一つ、目を向けていかなければならないことは、補聴器による聞こえの改善と補聴器の使いやすさは、トレードオフの関係にある。ということです。

これは補聴器を使っていただくとよくわかるのですが、聞こえを改善すると良くも悪くも色々な音が聞こえるようになります。

それは、今まで聞こえづらかった人の声が聞こえやすくなることでもありますし、今まで聞こえていなかった細かな物音も聞こえやすくなります。ここで大事なのは、音が聞こえやすくなるということは、自分が聞きたい音以外の音も大きくなる、聞こえやすくなるということです。

聞こえを良くするということは、聞きにくかった声も音も全部聞きやすくなり、音を抑えるということは、聞こえていた声や音も全部抑えるということになります。

一応、補聴器には騒音抑制、ノイズブロックといった騒音や明らかに聞く必要がない音を抑える機能はついてはいるものの、実際には、全ての音を抑えることはとても困難です。

ですので、聞こえの改善を重視した場合は、音声が聞きやすくなる代わりに少し、周りの音やノイズが入りやすくなり、補聴器の使いやすさ、快適性を重視する場合は、周りの音やノイズが少ない代わりに音声も少し小さめになりやすいです。

トレードオフというのは、どちらか片方しか選べないものを指します。補聴器の調整では、このトレードオフをどのように判断するか、見極めるかが大事になってきます。

聞こえの改善状況を可視化したご相談

そこで、このお店で行っていることは、聞こえの改善状況を可視化したご相談になります。

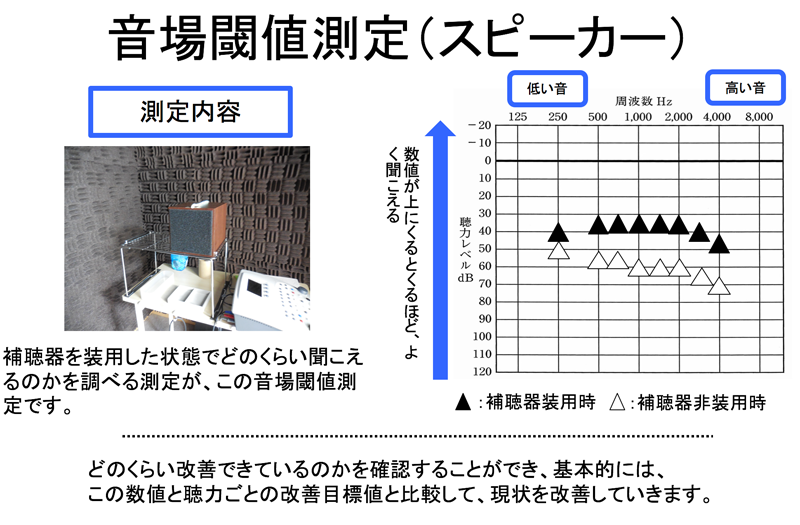

音場閾値測定(おんじょういきち測定)と読みます。今現在、補聴器の世界には、補聴器を使った状態での聴力検査のような検査機器があり、それにより、どのぐらい周波数別に聞こえが改善できているのか、そして、どのぐらい聞こえが改善できていると良く、その目標に対し、現状どうなのかを把握することができます。

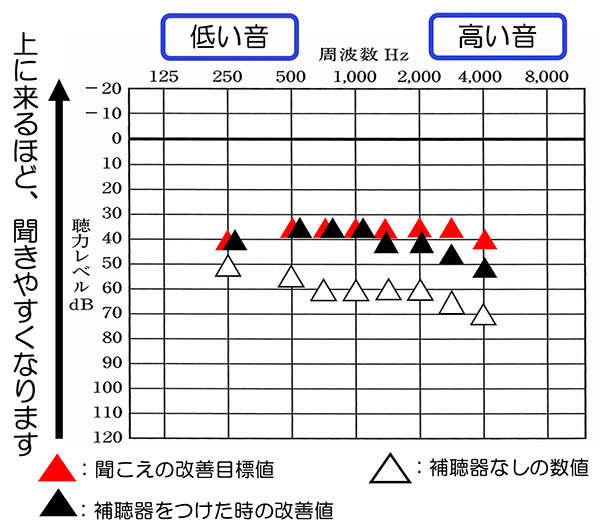

実際のグラフは、このようになります。▲が補聴器をつけて補えると良い目標のライン、▲が今現在、聞こえているラインです。

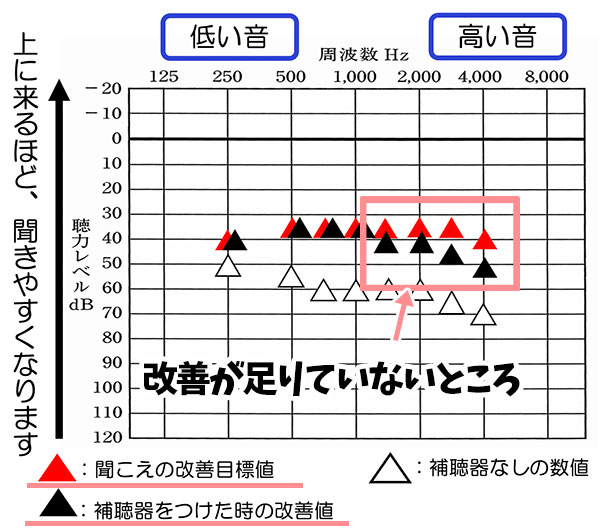

例えば、こちらの状態に関しては、目標値に対し、だいぶ改善値が近づいているのですが、周波数としては、1500〜4000Hzのあたりが足りていません。

もし補聴器を使っている状態として、そこまできつく音を感じておらず、さらになるべく聞こえを改善していきたい、とお考えでしたら、足りていない部分を補うことで、より聞こえを改善することが可能になります。

逆にこのような状態だったとした場合、目標に対し、現状は少し低めです。ただ、この状態でも補聴器から感じる音は大きめに感じてしまい、これ以上大きくすると辛くなってしまう。という場合は、ここまでに抑えることができます。

あるいは、今現在はこのぐらいにして、補聴器の音に馴染んできた頃にでも大きくして、より聞こえを補うという選択肢を持つこともできます。

このように自分の聴力から改善できると良い目標値を知り、現状の改善状態を知り、補聴器を使った感覚を理解しながら、どのようにしていくと良いのか、その辺りを考えられるようになると補聴器による聞こえの改善はしやすくなります。

補聴器による聞こえの改善状況を可視化したご相談ができると、補聴器は感覚だけではわからないということも、聞こえの改善の際に起こるトレードオフもなるべく最小にすることができ、自分自身にとって、良い調整をしやすくなります。

お客様にとって良い調整をしていくために

補聴器の調整においては、いくつかの課題があります。その事から、それらの課題を無くしたり、その課題において起こる不具合について最小にしていくために、このお店では、聞こえの改善状態を可視化しながらご相談をしています。

上記に挙げた補聴器の調整における課題は、実際は、私自身が自分で自分の聞こえを改善する際に直面した課題でした。

私自身は生まれつきの難聴者であり、補聴器を使っているのですが、なるべく補聴器による聞こえの改善状態は良い状態にしていきたいと考えていました。聞こえの改善ができればできるだけ、自分の生活をよくすることに繋がるからです。

しかし、実際に補聴器を使って改善を試みた際、補聴器を使った感覚こそわかるものの、果たして、このような状態が良いのか悪いのかは良くわかりませんでした。

補聴器を使ってわかるのは感覚だけであり、そもそも自分自身の聴力からどのぐらい聞こえが改善されると良いのか、そして、今現在の聞こえの改善状態は、どのような状況なのかが感覚ではわからなかったからです。

その事から、可視化して、一つずつ改善できるところを改善していきました。補聴器をつけて、1000Hzは、このぐらい改善されていて、2000Hzはどのぐらい改善されている……というのは、感覚では理解のしようがありません。

その事からも、きちんと可視化して、改善できるところは改善する。そのようにすることで、なるべくお客様の生活を支えられる補聴器を提供すること。ここをできるようにしています。

なお、実際にお店では、補聴器をつけた状態での聴力検査のようなもの(音場閾値測定)の他、補聴器の調整状態、補聴器の内部の状態に関しても見れるようにしています。

お店の様子。調整画面も見れるようにしています。補聴器の調整ソフトの中でも今現在出ている音の強さと聴力からの目標のラインが表示されていますので、自分自身が補聴器を使って、どのぐらいの音として感じているのか、そして、その状態は、現状どうなのか。なるべくわかりやすくなるようにしています。

このお店では、このようにして、聞こえの改善、生活の改善に貢献できるようにしています。