補聴器における聞こえの改善値と言葉の聞こえの改善の関係

ここでは、少し難しい話になるのですが、もし、より補聴器に関して、理解したい。聞こえの改善について知りたいとなった場合、避けては通れない話があります。

それは、補聴器による聞こえの改善値と言葉の聞こえの改善の関係です。簡単にいうと、どこまで聞こえが改善できれば、言葉の聞き取りは良くすることができるのか、になります。

今現在、補聴器がしていることというのは、低下した聴力に対して、音を入れ、聞こえを改善することです。しかし、音が聞こえることと言葉が聞き取れるようになることは異なります。

では、補聴器でどこまで改善することができれば、言葉の聞こえの改善に繋がるのか。今回は、こちらに関して記載していきます。

ここがわかるようになると、そもそも聞こえの改善をする場合、どこまで補聴器で聞こえるようにできれば良いのかがわかり、そこがわかれば、自ずと目指す部分、どこまで改善できれば聞こえの改善度をあげやすくなるかがわかりやすくなります。

おさらい

まず、こちらでおさらいしていきたいのですが、今現在、補聴器がしているのは、聞こえにくくなった聴力の部分に音を入れて聞こえを改善することです。

その際、参考にするのは、聴力検査を用いて出したオージオグラム、聴力図ですね。

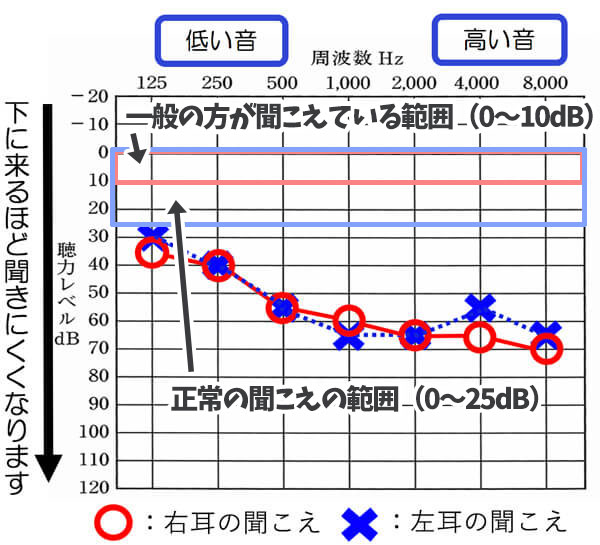

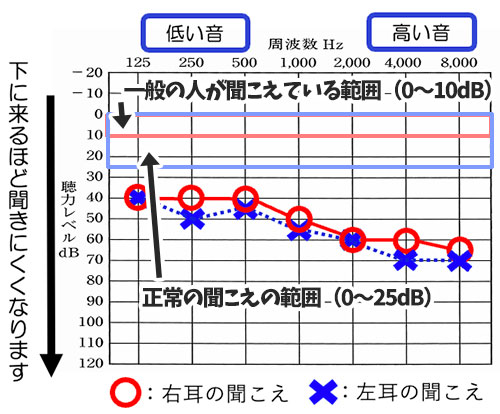

で、この聴力図に関する理解が非常に重要なのですが、基本的に一般の人が聞こえている範囲が0〜10dBになり、正常の範囲が、0〜25dBになります。

これは簡単に言えば、25dBより下がった場合に聞きづらさが出てくるので、難聴という状況になる。ということです。

で、ここからが大事なのですが、この0〜25dBというのは、実はきちんとした理由があります。それは、言葉の聞き取りをベースに考えた場合、小さい声まで聞き取れるレベルというのが、だいたい25dBだからです。(全部の周波数で25dBより聞こえている必要がある)

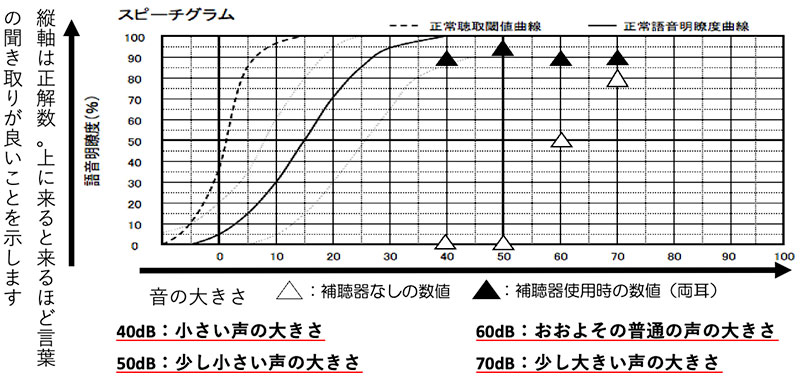

耳の世界には、語音明瞭度測定と呼ばれる言葉の聞き取りを調べる測定があります。(補聴器の場合は、音場語音明瞭度測定と呼びます、難しいですね)

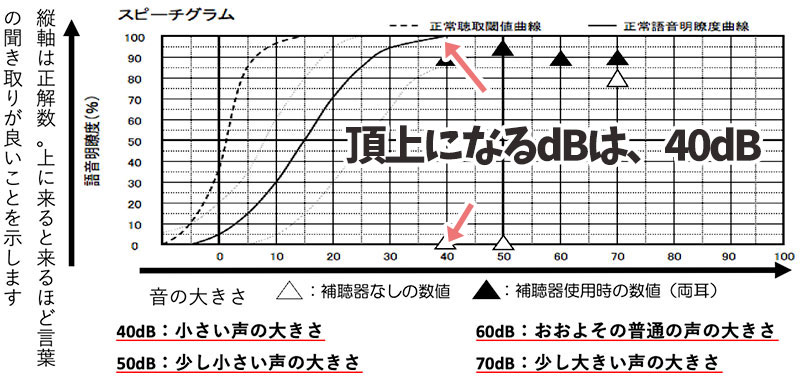

このようなグラフを使うのですが、横の軸が音量(音の強さ)、縦の軸が正解数。あ、し、き、などの一つの言葉を聞かせた際に、どのぐらい理解ができるのかを調べる測定です。

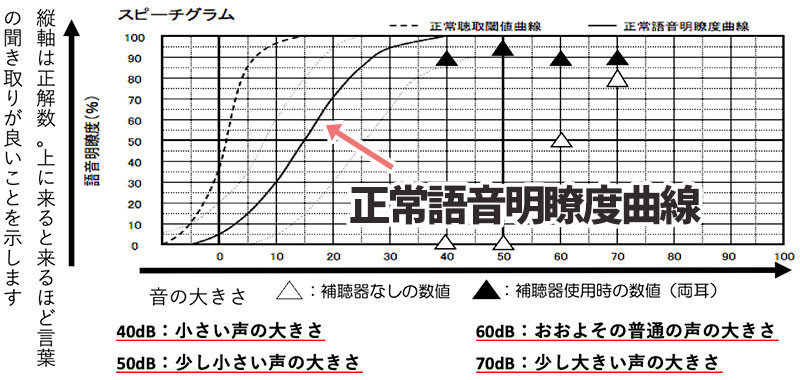

で、言葉を軸に見てみると、正常語音明瞭度曲線というのがあります。(太い線)

これが正常の方の聞こえなのですが、40dBのところで100%になっていますね。で、この40dBというのは、小さい声の方の音量になります。

では、この40dBの声が聞こえるようになる範囲を聴力図で言うと?。それがだいたい25dBになります。

ですので、聴力図というのは、何も当てずっぽうで0〜25dBまでは正常。としているのではなく、0〜25dBであれば、一般的な人の声、小さい声から、普通の声の大きさなど、さまざまな音声で聞き取れるので、「まぁこの範囲内なら正常の範囲としてみてもいいよね」ということで、そのラインが正常の範囲になっています。

ここはすごく重要なことで、逆に言えば、補聴器で聞こえを改善する場合、小さい声も普通に聞こえるようにするには、25dBまでは最低限必要になる、という意味でもあります。

それぞれの聞こえの改善に必要な数値

少し進んでみていきますと、それぞれの聞こえの改善に必要な数値というものがあり、基本的には、

- 小さい声40dB=25dBまで必要

- ちょっと小さい声50dB=35dBまで必要

- 普通くらいの声60dB=45dBまで必要

- ちょっと大きい声70dB=55dBまで必要

となります。◯◯dBまで必要というのは、補聴器をつけての聞こえの改善値のことです。

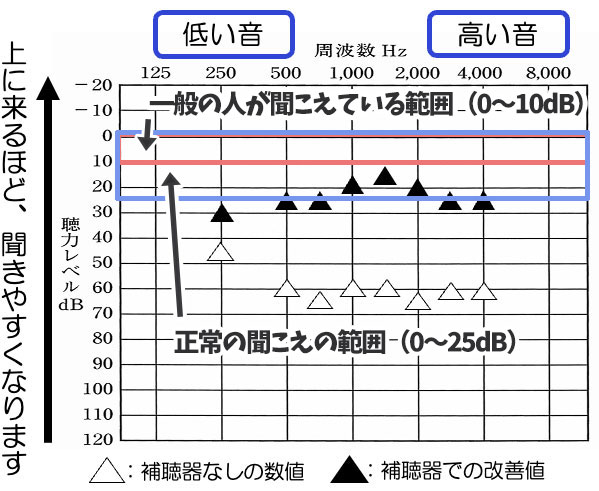

つまり、これですね。上記のものは、私の補聴器による聞こえの改善値なのですが、おおよそ、正常の範囲に収めるようにしています。(▲が補聴器をつけた状態の改善値)

上記の通り、小さい声まで聞き取れるようにするためには、最低でも25dB必要になること(最低でもですので、実際にはもう少し必要になります)、さらに私の場合は、なるべく聞こえの改善は最善の状態にしたいと思っていますので、このようにしています。

このように基本となる聞こえの改善値は、高くなれば高くなるほど、聞こえの改善度には、貢献しやすくなります。

こういったこともあり、今現在補聴器は、なるべく正常の範囲内に収められるように、なるべく改善できるようにするために、正常の範囲内にまで、改善するようになりました。

実際には、聴力ごとに異なり、聴力低下が大きければ大きいほど、この範囲内にまで収めるのは難しく、逆に聴力低下がほどほどの場合は、そこまで補うのも少しずつできるようになってきています。

ですので、あまり好ましくない言い方にはなってしまうのですが、補聴器の効果は、補聴器の性能によるものではなく、耳の状況によるものが大きくなっています。軽度であれば軽度であるほど改善しやすく、重度であれば重度であるほど難しい。という事です。

この点は、病気と同じですね。ガンなどは軽度であれば、まだ手の施しようがありますが、末期になってしまったら、もうどうすることもできません。ここに似ています。

なお、ここは、あくまでも聞こえの改善の数値になり、感音性難聴における神経系の聞きにくさは、考慮していません。ここは、正直、改善できるかどうかが怪しく、今現在の段階では、難しいのではないかと囁かれています。

ですので、今現在できることとして、まずは、正常の範囲内に近づける。それにより、聞こえにくさを減らしていく。それが補聴器がしていることです。

ちなみにこの改善値は、補聴器のグレードごとに変わるものではありません。若干変わることはあるのですが、それ以上にその補聴器でどこまで改善するのか、その部分の方が大きいです。

補聴器は、この基本となる改善値の部分が大きいと大きいほど、効果を発揮しやすくなります。それは、そもそも小さい声まで聞き取るためには、正常のライン、せめて最低でも25dBまで聞こえを良くしないと、そもそも改善できないからです。

まとめ

今回の内容はかなり難しかったかと思います。慣れている人には、当たり前の内容なのですが、そもそも数値の意味を知らないとならないので、慣れていない方には、かなり難しいとは思います。

大事なことは、聴力図で、0〜25dBを正常の範囲にしているのには、きちんとした理由がある。ということです。ですので、補聴器で聞こえを本当に良くしたいと考えた場合、最低でもあのラインまで聞こえを良くする必要があります。

ですので、補聴器はあの手この手で良くしていき、なるべくそこまで上がるようにしつつ、あとは、抑制機能ですね。騒がしい環境下やノイズが多くある環境下だと、それに邪魔されて聞きづらくなってしまうので、その邪魔が入らないようになるべくする。

そのようにして、なるべく聞こえを良くする。聞こえの改善に関して、最善の状態にしていく。それをしていったのが補聴器になります。

と、どこまで改善すると言葉の聞こえの改善に繋がりやすくなるか。というところがわかりやすくなったのであれば幸いです。