補聴器の性能って何が違うの?

こちらでは、補聴器の性能に関して、記載していきます。

今現在、補聴器を選ぶ場合、補聴器の形と補聴器の性能、中の機能がパッケージされたグレードを選ぶ必要があります。その中のグレードはどのように異なるのか、ですね。

で、今回、こちらで補聴器の性能についてお伝えしていきたいのですが、補聴器の性能は、かなり難しい内容になります。そのため、補聴器の性能を語るには、そもそも難聴とは何か、どのような状態になるのか、から理解していく必要があります。

結論からいうと補聴器の性能は上がれば上がるほど、良いものにはなります。が、実際には、出せる金額にも限りがあるかと思いますので、ご自身が買える範囲内で良いものを選んでいただくのが現実的な考えになります。

感音性難聴って何?

補聴器の性能を語る上では、難聴に関する理解が必要不可欠です。補聴器の性能は、まさに難聴によって耳の機能を失ったものを補うものだからです。

ここで一般的?な難聴である感音性難聴について簡単にお伝えしていきます。

感音性難聴とは、主に耳の中の内耳と呼ばれる部分が何らかの理由により、障害を受けてしまい、聞きにくくなる難聴のことです。

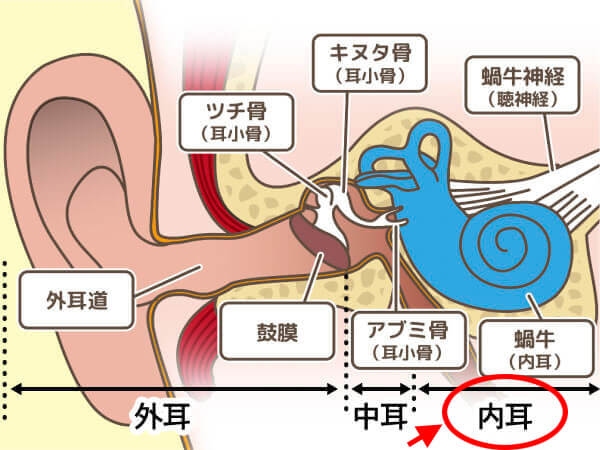

耳の中は、外耳(がいじ)、中耳(ちゅうじ)、内耳(ないじ)と3つの器官に分かれています。この中の内耳(ないじ)が損傷を受けて聞きづらくなる難聴ですね。

内耳というのは、音を感じ取る神経がある部分で、蝸牛(かぎゅう、カタツムリとも読みます)に耳から入ってきた音が伝わることで、脳の中に音の情報がいき、そこで音を聞いたり、理解したりします。

この内耳の部分が悪化すると何が起こるのか。が大事なのですが、簡単に言いますと、周波数分解能(しゅうはすうぶんかいのう)というものが低下します。

- 音が聞きにくくなる

- 音の聞き分け、区別が難しくなる

大きく分けると、この2つが起こるのですが、単純に音そのものが感じづらくなることに加え、音の聞き分け、区別が難しくなります。

内耳と呼ばれる器官の中には、有毛細胞(ゆうもうさいぼう)と呼ばれる非常に細かな音の神経があり(イソギンチャクみたいなもの)、それらの神経細胞が様々な音の高さ、周波数別に音を感じ取ることで、音の高さ、低い高いなどを感知できたり、音の大きさを感知できたりします。

が、ここの神経の働きが悪くなると、音の識別。音というのは、様々な周波数の集合体なのですが、それを分けられなくなってしまい(周波数分解能という名前の通り、周波数の分解ができなくなる)はっきり聞こえない、ノイズがあると一緒になってしまい、聞き取れない(名前の通り、本当は別々の音なのに分けることができず、混ざって一緒になってしまう)。ということが起こりやすくなります。

伝わるかどうかわからないのですが、本当は様々な音が入っていて、それぞれの音の高さ、大きさがあるものが大雑把にしか感じ取れなくなってしまい、”さ”と”か”、”き”と”し”などの似たような言葉が一緒に聞こえる(区別できなくなる、識別しづらくなる)ようになります。

この点は、音が聞こえにくくなっていることによって起こっている部分もあるのですが、神経そのものが悪化してしまい、そもそもの識別がしづらくなってきていることからも起きています。

ですので、よく感音性難聴に関しては、音が聞こえることと言葉が理解できることは違う。というように表現されます。

難しくなってきましたので、簡単にまとめますと、感音性難聴になると(内耳が悪化すると)

- 聴力低下が起こる

- ノイズ下の聞き取りが悪くなる

- 言葉の明瞭性が低下する

の3つが起こります。ですので、なるべく補聴器は、これらの部分を補えるように機能の向上をするようにしています。

補聴器がしようとしている事

難聴に関する部分は、少しわかってきたことで、では、補聴器は、何をしようとしているのでしょうか。ここに関して、理解できるようになると、なぜ補聴器には、あんな機能があるの?というところがわかりやすくなります。

補聴器がしていることというのは、大きく分けると

- 聴力が低下したところに音を入れる(聞こえの改善)

- ノイズ下の聞き取りが悪くなるので、そこをなるべくカバーする

- 言葉の明瞭度は改善できるかどうかは不明なので放置

という状態になります。

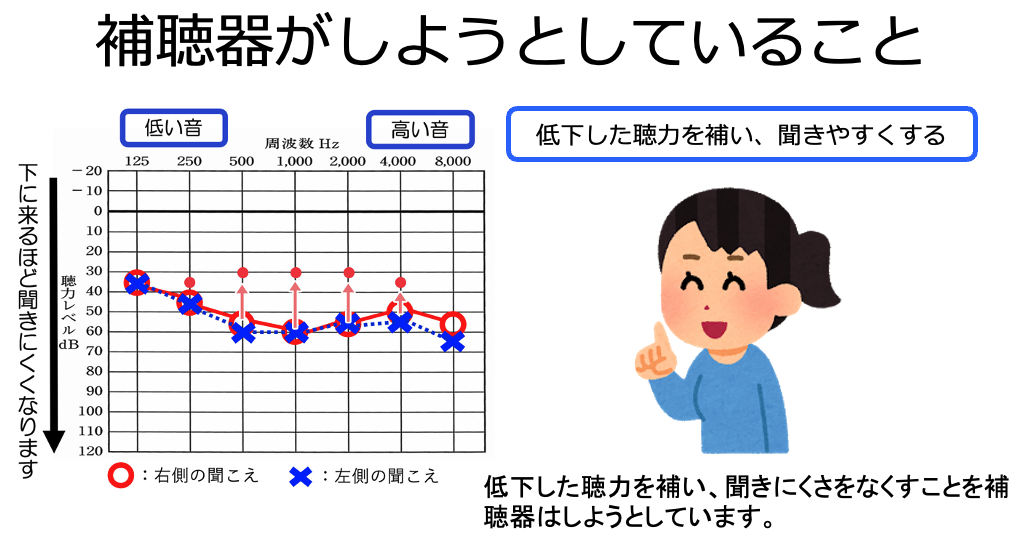

低下したところに音を入れる

補聴器がしていることのメインの部分は、この部分になります。

聴力低下した部分に音を入れて聞こえを改善すること。これが一つですね。この部分は、イメージしやすいと思います。まさに音が聞こえにくくなってきてしまっているので、そこの部分に音を入れることによって、聞きやすくするこということです。

これは、形状の部分でもお伝えしたことですが、補聴器の形状によって、補える聴力は異なります。事前にご自身の聴力をきちんと補える補聴器の形のものを選ぶことが大事です。

ここで、それができない補聴器を選ぶと聞こえの改善に貢献できないので(補う音の量が足りず、聞こえの改善ができない)、ここの選択は大事な部分になります。

ノイズによる聞き取り低下をカバーする

補聴器がしていることのもう一つの部分は、ノイズによる聞き取り低下をカバーすることです。

ここは、先ほど周波数分解能(しゅうはすうぶんかいのう)についてお伝えしましたが、難聴の一番の問題は、とにかくノイズに弱くなることです。そして、このノイズの種類には、

- 周囲のノイズ(環境ノイズと言ったりします)

- 音響機器的に出やすいノイズ(背景ノイズや機械的な問題が色々ある)

の2つがあります。周波数分解能の低下は、聴力低下に収まらず、ノイズにとても弱くなってしまう(というか音の識別、異なる音の区別ができなくなる、甘くなる)ことにあります。

ですので、そのノイズや音声以外のノイズに関しては、できるだけカットできると、その分、聞きやすさが良い状態をキープすることに繋がります。

この部分は、あくまでも邪魔されて聞きづらくなる。ということになりますので、聞こえを良くする、プラスの量を増やすというよりも、聞こえを良くした後にノイズに邪魔されないようにして、なるべく良い状態をキープする、という要素です。

つまりマイナス分を減らす、ということですね。

どんなに聞こえを良くしてもマイナス分が大きいと、聞こえの改善量が相殺されてしまったり、マイナス分の方が逆に大きくなってしまいます。ですので、このような要素があります。

言葉の明瞭度は補聴器で改善できるのか

ついでですので、おそらく疑問を感じる方がいるであろう部分、言葉の明瞭度は補聴器で改善できるのか、についても記載していきます。

ここについては、今現在の状態では、「よくわからない」というのが現状です。

まず、言葉の聞き取りづらさというのは、色々な部分があります。補聴器で今現在、カバーできているのは、音量が単純に足りていなくて聞き取りづらい場合です。この場合は、補聴器で音を聞こえさせるようにすることで、カバーできるようになります。

が、補聴器の世界には、語音明瞭度(病院さんだと語音弁別能と言うことが多い)というものがあり、聴力検査のように耳にヘッドホンをあて、言葉を大きく聞かせることで、どのぐらい音声が理解できるのか、を調べる測定があります。

この測定の結果が著しく低い場合は、明瞭度が低い、と判断され、補聴器による効果はだいぶ限定的になります。つまり、補聴器を付けても言葉が聞き取れるようにはなりづらい、ということです。

上記に記載した通り、内耳の器官がうまく働かなくなると、音の識別、認識がうまくいかなくなり、「音は聞こえるけれども、言葉がわからない」ということが起こりやすくなります。この部分は、仮に音量が足りていないケースは補聴器で改善できるのですが、神経の方の問題だと、補聴器でも改善ができません。

一応、今現在の状態では、「よくわからない」という状況なのですが、明瞭度が低い場合は、音声が理解できる、しっかり理解できるというレベルには、補聴器では難しいのが現状です。

補聴器は残念ながらどのような耳の状況の方もたちまち良くしてくれるような魔法の道具ではありません。実際には、効果が出やすい耳とそうでない耳で残酷なまでに差が出ます。

で、補聴器の性能は、何が違うの?

さて、ここからようやく補聴器の性能の違いについて、記載できるようになりました。今現在、補聴器の性能というのは、

このように各メーカー、補聴器の種類(形状)があり、そこからグレード、中の性能を決められるようになっています。ここの部分が最も金額差が大きいものであり、購入に関して、悩ませる部分でもあります。

上記の通り、補聴器がしようとしていることは、

- 聴力が低下したところに音を入れる(聞こえの改善)

- ノイズ下の聞き取りが悪くなるので、そこをなるべくカバーする

の2つになります。

で、これらの部分で、聴力が低下したところに音を入れる。もっというと補聴器には、聴力のレベルごとに、「このぐらい改善できると良いよね」というライン、改善目標値があるのですが、それは、グレードごとにはあまり変わりません。(一部の製品は実は変わりますが、キリがないので、一応、そこまで変わらないと記載しておきます)

これらのもので、例えば、一番下のものでも一番上のものでも聞こえの改善値、目標値は、そこまで変わりません。

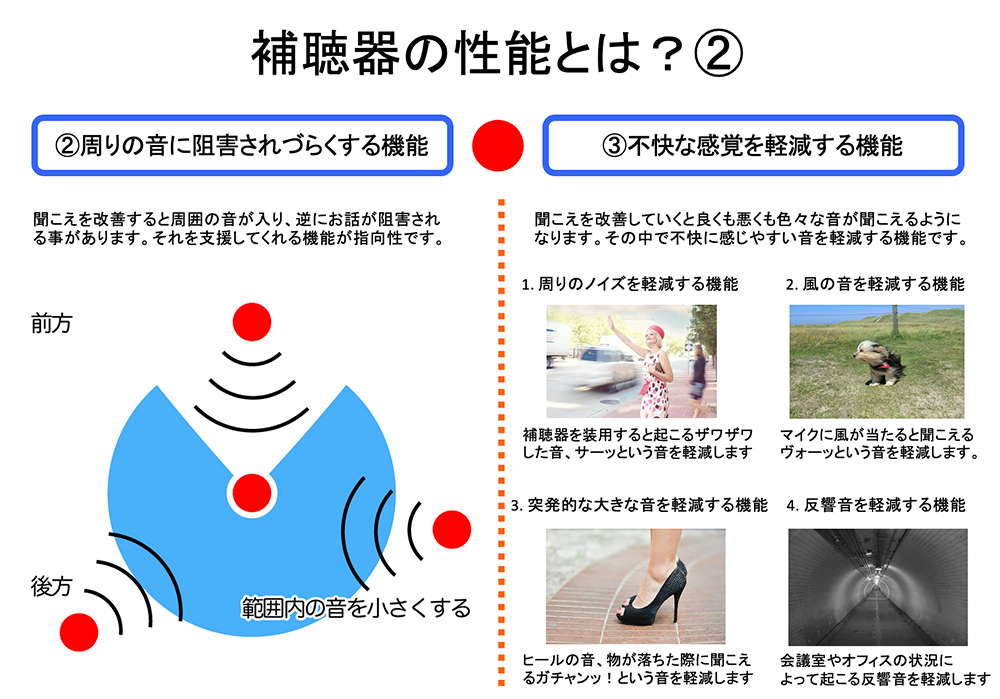

大きく変わるのは、抑制機能の有無です。

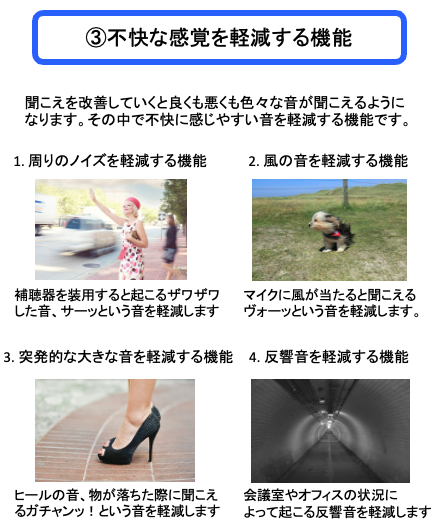

先ほどのノイズ下の聞き取りが悪くなるので、そこをなるべくカバーする、と音響機器的に聞こえを改善すると色々と気になる音が出てくるので、そういったところの感覚を楽にする機能があります。

まとめるとこんな感じですね。

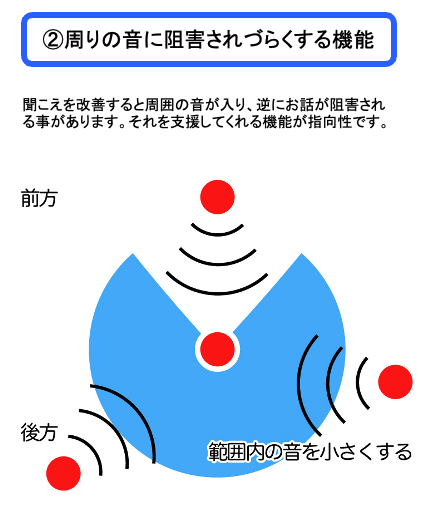

代表格なのは、指向性と呼ばれる機能です。

指向性とは、騒がしい環境下の際に音を拾う部分を固定にすることで、そこからの音を拾うことに集中し、それ以外のところからの音を聞きづらくすることです。

そのようにすることで、騒がしい中でもなるべく邪魔されないようにすることで、聞きやすさをキープする機能になります。この機能は優れると優れるほど、急激に値段が上がるようになります。

また、以下のような機能もあるのですが、これらは、音響機器を使うと発生しやすくなるノイズ、不快音を軽減する機能です。

代表的なのは、常にザワザワしたような音(背景ノイズと言ったりします)、突発的な大きな音(例えば、ドアをバタン!と締めた時、あるいは、机にコップを叩きつけたときなど)は、音響機器系、ボイスレコーダーでの録音や動画撮影などでも、入ったり、不快に感じたりします。

補聴器は言ってみれば、機械で音を大きくしていますので、こういった機械で音を大きくするが故の欠点も出てきます。そういった部分も高くなれば高くなるほど、快適にしてくれたり、かつ、気になりづらくなります。

つまり、補聴器は高ければ高いほど、基本的な聞こえの改善(聴力の改善)のほか、サポート機能が充実するようになり、快適に使いやすくなったり、騒がしいところでもなるべく聞きにくくならないようサポートしてくれる、ということです。

これが金額の差ということになります。

おまけ:グレードごとの違い

さて、グレードごとに何が違うのか。は、おそらく、気になる部分があるかと思います。この部分は、製品ごとに異なるので、非常に説明が難しいのですが、大まかな内容についてまとめていきます。

結論から言いますと

- プレミアム:その機種においてできる抑制機能をしっかり入れ、改善する機器

- アドバンス:スタンダードの機能により騒がしい環境下での改善を加えた機種

- スタンダード:基本的な聞こえの改善から抑制機能においてもスタンダードな機種

- エッセンシャル:基本的な聞こえの改善のみできるようにし、抑制機能系は最小限

になります。

大まかな内容にはなるのですが、一番上は、その機種でできる一番の改善、抑制機能をふんだんに入れ、聴力の改善もしてくれるものです。買えるなら一番良くなるのですが、金額が金額ですので、手が届く方は、割と限られているかと思います。

アドバンスタイプは、スタンダードタイプの改良版です。基本的な聞こえの改善(聴力の改善のこと)は、もうスタンダードタイプで完結し、あとは、抑制機能をどれだけ入れて、快適にできるのか、そして、聞き取りを阻害されづらくするかになります。

アドバンスタイプで、その抑制機能系を強化し、より邪魔されづらくすることによって、聞こえの良い状態をキープしやすくします。それがこのタイプの特徴です。

スタンダードタイプは、聞こえの改善を焦点に当て、そこでの聞こえの改善をしっかりできるようにし、抑制機能もそれなりに入っているものです。ですので、スタンダード、聞こえの改善は、しっかりできるようにしているものということでスタンダードになります。

エッセンシャルタイプは、聞こえの改善だけはしっかりできるようにし、抑制機能を最小限にしているタイプになります。こちらでも基本的な聞こえの改善はできるようにはなっていますので、このタイプをお使いの方ももちろんいます。

実際には、補聴器の種類によっても異なるのですが、大まかなイメージは、このようになります。

まとめ

少し長くなってしまったのですが、補聴器の性能について、イメージしやすくなったのであれば幸いです。

補聴器の性能は、そもそも難聴とは何か、難聴になるとどのようなことが起こるのかの理解がないと、なんでこんな機能があるの?というようなものばかりになります。

ただ、難聴そのものがわかるようになると、「だからそういった機能があるのか」という理解につながります。

どのような機能も難聴になると悪化するもの、あるいは、機械的に音を補うことからくる欠点、弱点のようなものから来ています。ですので、補聴器は高いものほど、実際には聞こえの改善度、補聴器の使い勝手は良くなります。

ただ、実際には、金額の部分があるかと思いますので、ご自身の買える範囲内で行うのが良いです。特に補聴器は一生ものの買い物ではありません、買い替えて使っていく必要があります。

補聴器を買うという点については、いろいろな考えがありますので、ここでは、あまりお伝えしないのですが、補聴器の性能に関して、理解が深まったのであれば幸いです。