補聴器による聞こえの改善には、何が影響するのか

こちらでは、補聴器による聞こえの改善に関する全体像について、記載していきます。

私自身も生まれつきの難聴者で補聴器を使っているのですが、その中で疑問に感じていたことの一つは、”補聴器による聞こえの改善には、何が影響するのか”、があります。

補聴器の形状、補聴器の性能、音の調整……、考えられるものには、いくつかありますが、これらのものは、どれだけ影響するのか。影響するレベルがわかれば、優先順位も自ずとつけやすくなり、聞こえの改善にも貢献しやすくなります。

こちらでは、私自身が自分で学んだこと、そして、自分の聞こえを自分で改善した経験も含めて、記載していきます。

なお、結論から記載しますと、聞こえの改善の影響度は、耳の補い方≧補聴器の調整>補聴器の性能>補聴器の形状。になります。

イメージとしては、このようになります。

- 耳の補い方:

- 補聴器の調整:

- 補聴器の性能:

- 補聴器の形状:

意外に思われるかもしれませんが、金額が影響する部分より、耳の補い方や補聴器の調整といった部分の方が聞こえの改善における影響度は明らかに大きいです。

目に見える部分ではなく、目に見えない部分の方が大事。という、まるでサンテグジュペリの星の王子さまのセリフ「大切なものは目に見えないんだ」という言葉を思い出させます。

補聴器による聞こえの改善

さて、いきなり記載する前に、少しおさらいさせてください。補聴器による聞こえの改善というのは、なんでしょうか。難聴になり、どのようなことが起こり、それを改善していくためには、何が必要になってくるのでしょうか。

難聴というのは、簡単にいってしまえば、このように聴力が低下し、それぞれの音が聞こえにくくなることです。

さらに、「補聴器の性能って何が違うの?」で記載した通り、難聴になり、補聴器で聞こえを改善するケースは、感音系の難聴になり、こちらの厄介なところは、音が聞きにくくなることのほか、音の識別が甘くなり、音が区別することができず、騒がしい環境下になると、音が一緒になってしまい、理解しづらくなることです。

そのため、補聴器で聞こえを改善していく場合、

- 単純に低下した聴力のところを補い、良くする

- 音の抑制機能等を使い、周りの音に邪魔されづらくする

の2つが必要になってきます。

補聴器で聞こえを改善する際の構成される要素

では補聴器で聞こえを改善するにあたり構成される要素には、何があるでしょうか。それは、冒頭にチラッと記載しましたが、

- 耳の補い方

- 補聴器の調整

- 補聴器の性能

- 補聴器の形状

の4つになります。こちらでは、なるべくわかりやすくなるよう聞こえの改善における影響度が高い順に並べています。

耳の補い方

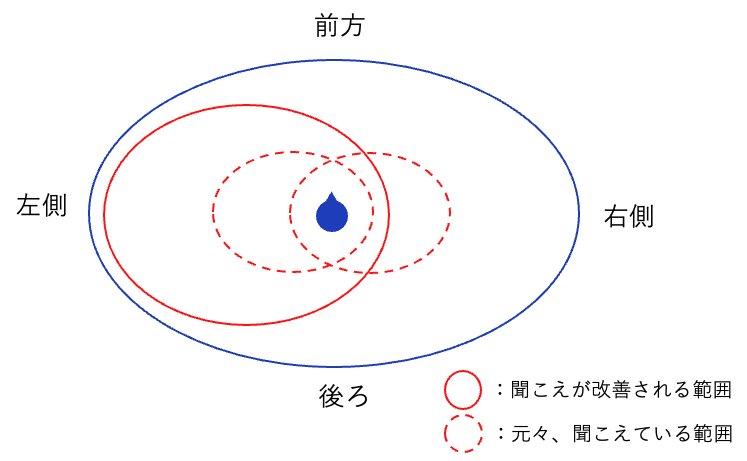

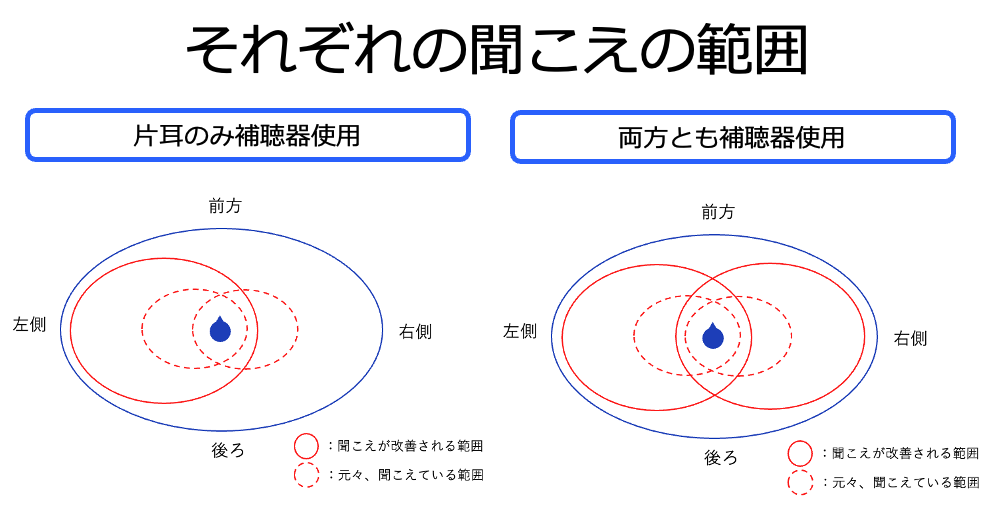

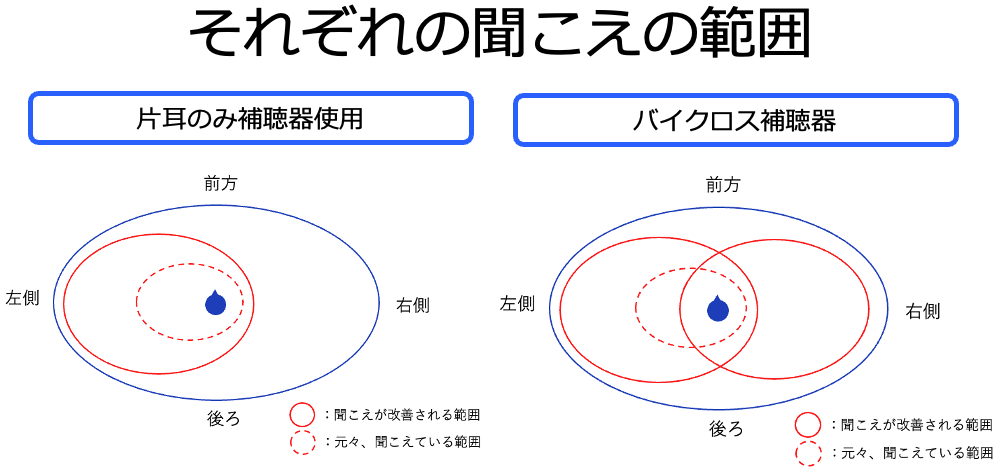

耳の補い方とは、主に聞こえる音の範囲に影響します。人の耳は、左からの音は左耳で受け取り、右からの音は右耳で受け取ります。え?正面と後ろ?それは両方の耳で受け取っています。

補聴器の側面で言うと、片方のみ補聴器をつけるのか、両方の耳に補聴器をつけるのか。はたまた少し特殊な補聴器をつけるのか。こういった補い方、全般を指しています。

補聴器で聞こえを改善する際に大事な部分の一つがこちらなのですが、まず、耳というのは、2つあって初めて機能するようになっています。両方の耳があることで、音の方向感覚がわかったり、左右、どちらからきても理解、聞こえることで気づくことができるようになります。

よく両方の耳が聞こえにくくなっているけれども「片方だけで良い」と言われることがあるのですが、このような状態にすると、実は、つけていない側からの音は、思いの外、聞こえない状態です。ですので、そちらからの音や音声に気が付かない、聞こえないということが起こります。

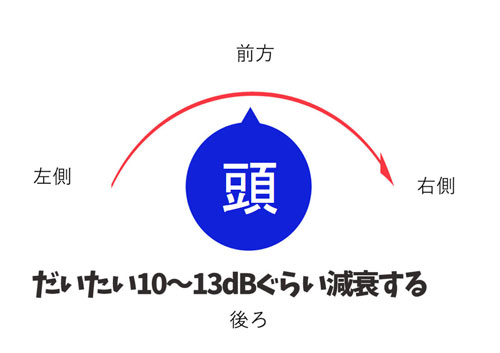

ここで、なぜそんなことが起こるのか。ということが大事なのですが、実は、私たちは、頭があることで、左から右、右から左に音が移行する際に音が大きく減衰するようになっています。

そのようになっていることで、さまざまな場所、環境で聞きやすくしたり、音の方向感覚が掴めるようになっているのですが、片方しか聞こえないと、これが逆作用します。ですので、思ったより、補聴器をつけていない側からは聞こえない……となります。

なるほど、じゃあ、両方の耳に補聴器をつければいいんだね!となるかもしれませんが、問題は、これができる耳とできない耳があることです。

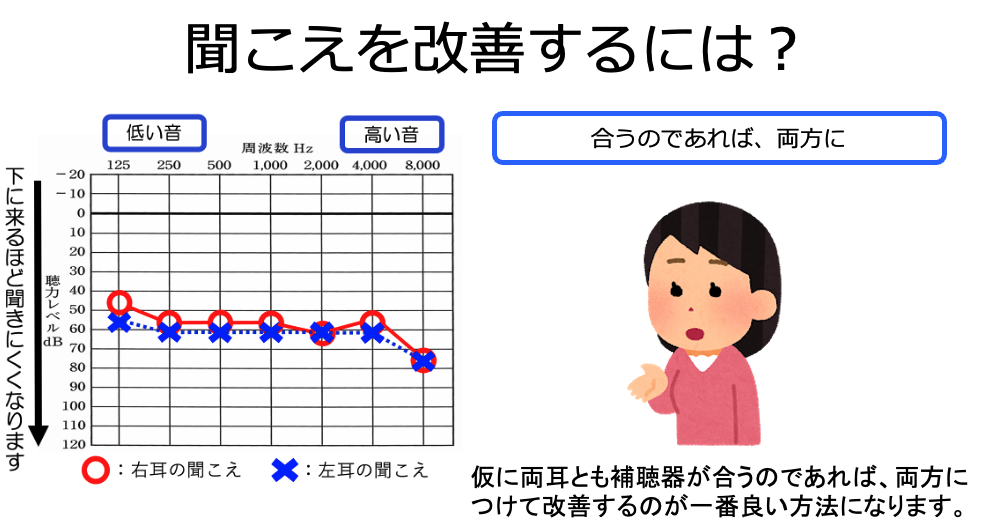

例えば、両方の耳が同じような聴力で、補聴器をつけることで言葉の聞き取りが良くなるケース。このようなケースは、両方の耳につけられると良いです。

しかし、耳の状況というのは、人によって大きく異なります。病気になった経緯から、症状の大きさまで異なるので、仕方がないのですが、中には、以下のようなケースもあります。

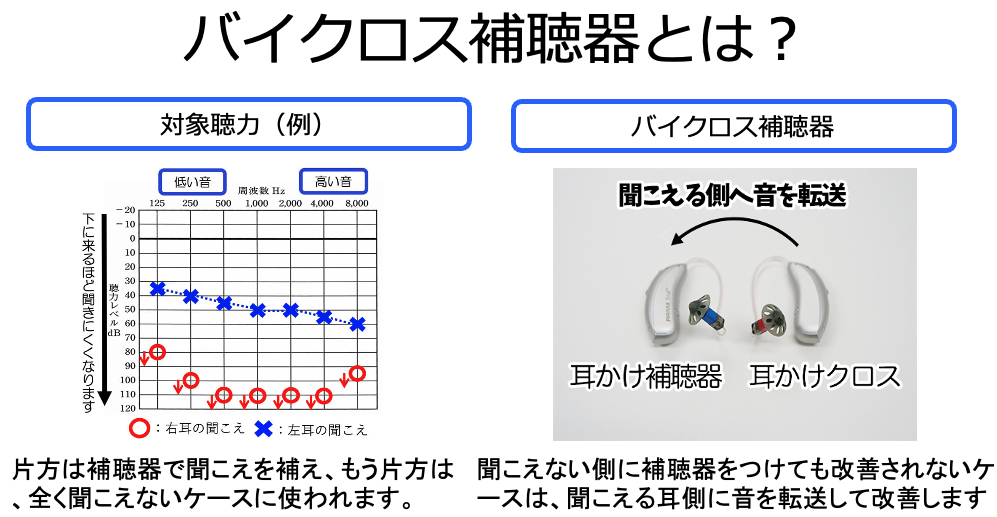

さらに特殊なケースとしては、片方のみ難聴の方も……、

このようにたくさんのケースがあるのですが、それぞれにおいて、実は適切な耳の補い方は、異なります。ここでは、実にたくさんのケースがあるので、「こうするのがいい」と一言で言えないのですが、だからこそ補聴器は難しい部分があります。

こういったことがあるので、補聴器には、一般的な補聴器から、特殊な補聴器もあったりします。

大事なことは、耳は2つあって初めて一つの働きをする。ということです。ですので、もし、ご自身の耳に補聴器が適合するのであれば、両方とも補聴器をつけることが一番の改善方法になります。

少し前に紹介した通り、人は頭があることで、思ったより、聞こえている耳側で聞こえない耳側の音をカバーできていません。

これは、頭の仕様上、カバーしようがないので仕方がないのですが、こういったこともあり、ご自身の状況から、まず聞こえる音の範囲的にどのようにしたら、より良くなるのか。が非常に大事になります。

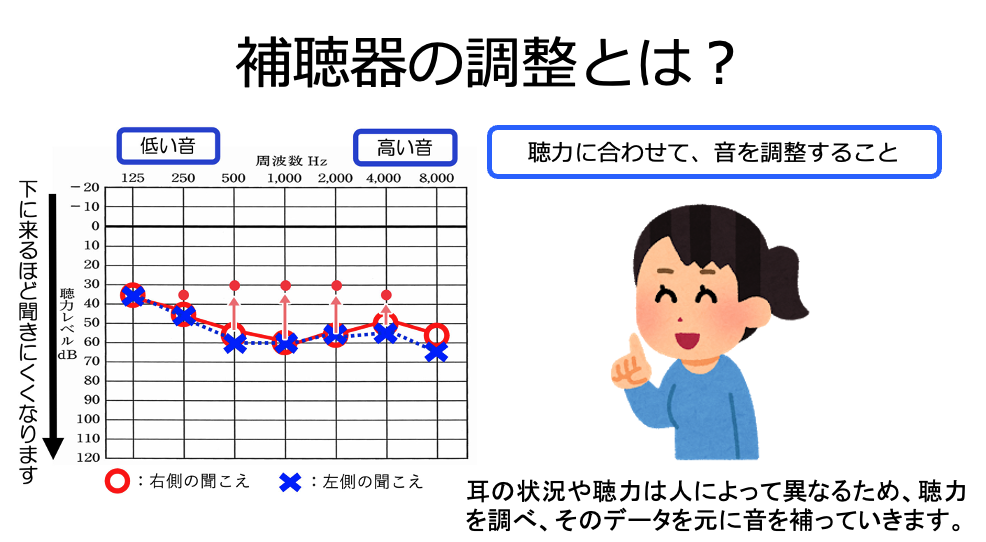

補聴器の調整

聞こえの改善に大きく影響する要素のもう一つが補聴器の調整です。補聴器の調整とは、どこまで音を入れて聞こえを改善するか、という部分に当たります。

補聴器がしていることというのは、簡単に言えば、聴力が低下した耳に対し、音を入れて聞こえを改善することです。聴力が低下することにより、聞きにくさが出てきているのであれば、その低下した量に合わせて補助することで、より良くする。ということです。

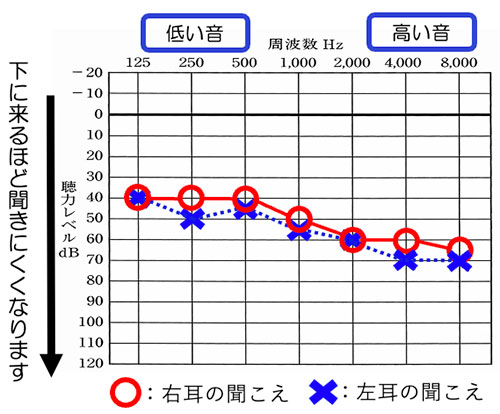

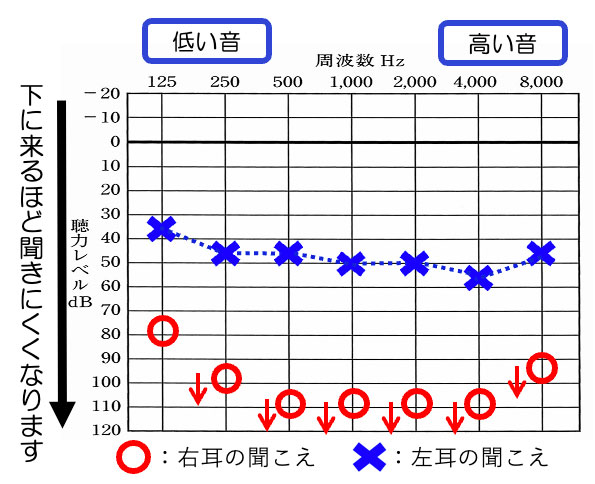

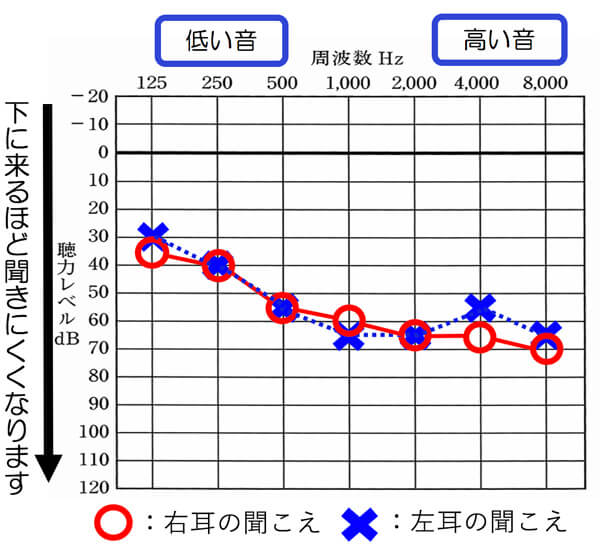

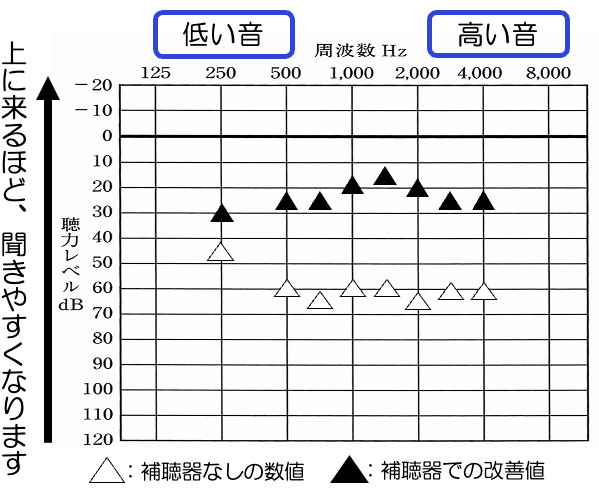

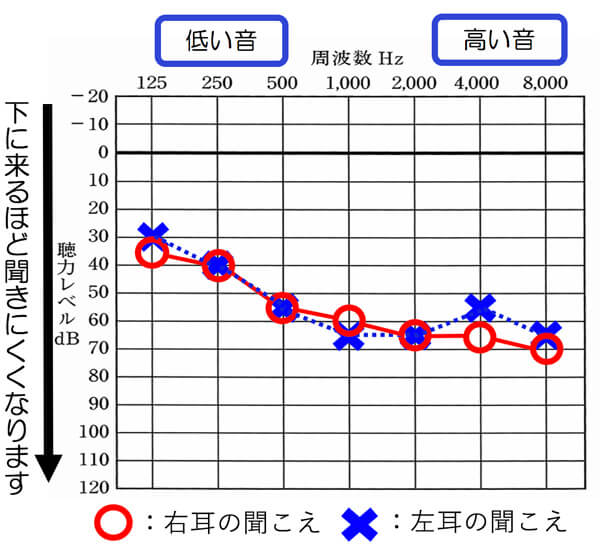

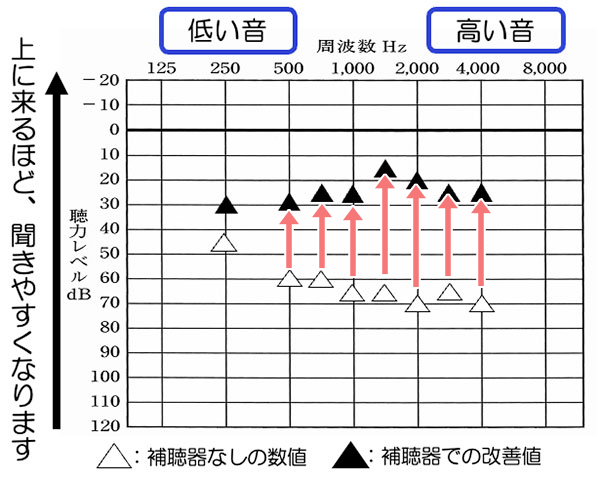

ここで、このままでは少し分かりづらいので、聴力検査の図を見て、お話を進めていきます。例えば、以下のような聴力があったとします、

これは私の聴力です。私自身も難聴者なので、補聴器で聞こえを改善しているのですが、これが補聴器がない状態、そのままの耳の状態の聞こえです。

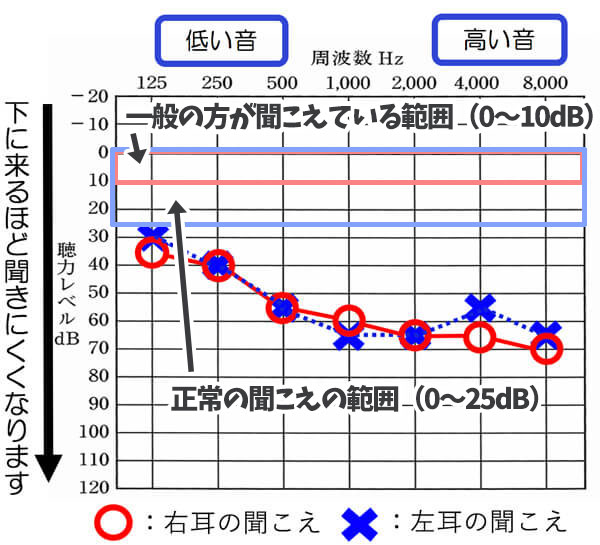

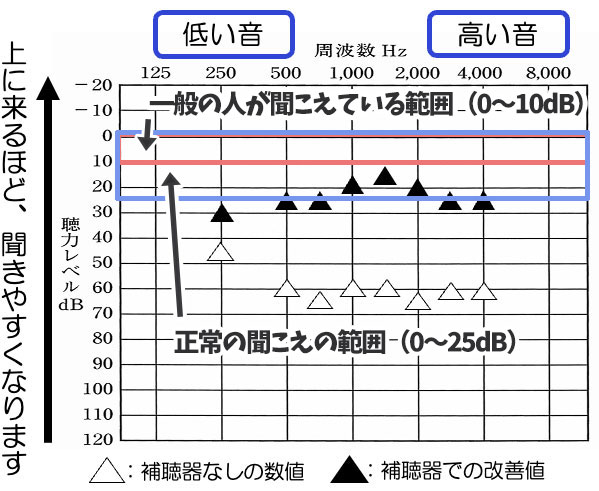

◯と×がそれぞれ、聴力になるのですが、一般の人が聞こえている範囲が0〜10dB、正常の範囲が0〜25dBになります。

0〜10dBで聞こえている範囲というのは、目で例えると視力で2.0のようなもので、正常の範囲が0〜25dB。これは、目でいうと1.0のようなものです。基本的に日常生活では、問題ない範囲が、0〜25dBになり、そこから下がると聞きにくさを感じるようになります。

私の場合は、全てがそれより下になっていますね。ですので、聞きにくさを感じるような状態です。

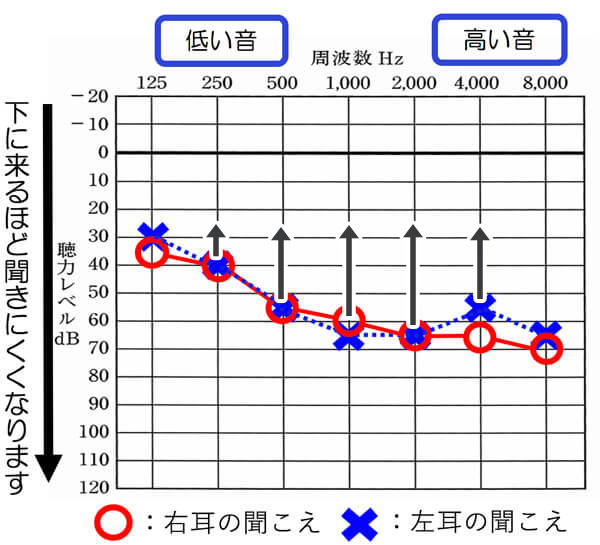

補聴器の調整とは、この状況をどこまで改善できるか。ということでもあります。聴力が低下しているから聞きにくいのであれば、正常の範囲内である25dBに近づける、簡単に言えば、これが補聴器がしている聞こえの改善です。

そしてこれは、基本的に上がってくれば上がってくるだけ、聞こえの改善度は高くなります。あげすぎると、逆にうるさくなるなどの欠点もありますので、バランスが必要にはなるのですが、この改善値は、良くなれば良くなるほど、基本的には聞きやすさが上がる傾向にあります。

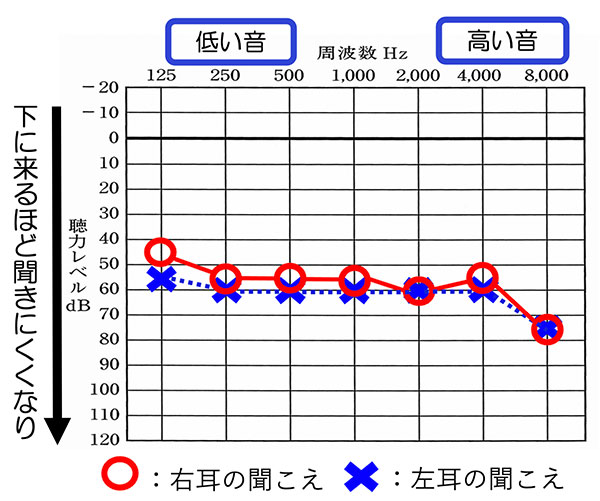

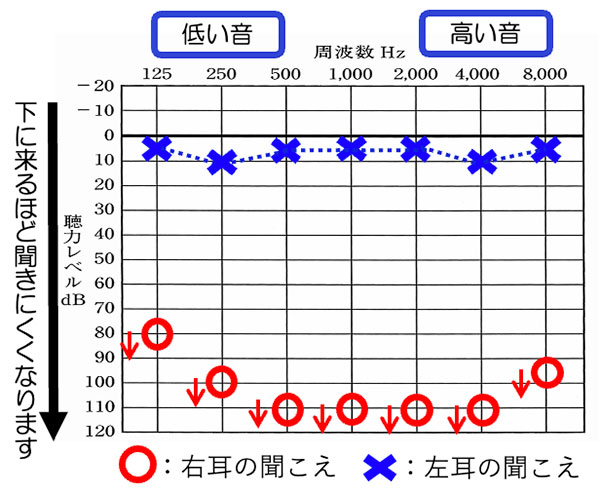

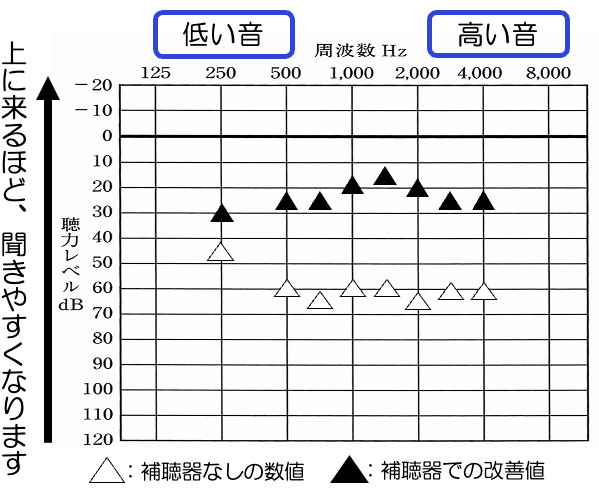

なお、おまけで記載しますと、私の場合は、補聴器をつけて、以下のような状態にしています。(2025年3月現在)

こちらに関して、お話しさせていただきますと、これは、補聴器版聴力検査のようなもので、補聴器をつけた状態で、どのぐらい聞こえが改善されているのかを可視化するものです。

▲が補聴器をつけた状態、△が補聴器がない状態です。良く見ていただくと、補聴器がない状態のものは、聴力検査の数値と似たような状態になっていることがわかると思います。

聴力検査の際は、ヘッドホンをつけて行うのですが、補聴器をつけた状態を調べるのは、ヘッドホンをつけて調べることはできません。ですので、スピーカーから音を出して調べます。

それで調べたのが上記の状態です。で、説明を続けますと、私の場合は、正常の範囲、0〜25dBのラインに近づいているのがわかりますでしょうか。

どの周波数帯も正常のラインに近づくように聞こえを改善しているのですが、このようにして、聞こえを改善している。ということです。

私の場合は、なるべく聞こえを良くしたいと考えていますので、自分の聞こえの改善は最善の状態になるようにしています。このように改善する部分に対し、しっかり音を入れることで、聞こえの改善度は上がりやすくなります。

逆に足りていないと改善しづらい部分、聞きにくいままになってしまいますので、表現が難しいのですが、改善できるのであれば、改善できるところは、きちんと音を入れ、改善していくのが良いです。

補聴器の性能

さて、3番目は、補聴器の性能ですね。恐らく、補聴器のカタログなどを見て、一番悶々と悩む部分であり、なんとなく「いいものの方が改善されるんだろうな……」と思われている方も多いのではないでしょうか。

これに関しては、半分正解で半分不正解になります。

まず、補聴器の性能の本質は、聞こえの改善度を上げることではなく、聞こえの改善度をキープすること、下げないことにあります。

補聴器の性能、言い換えれば、グレードごとの違いは、聞こえを良くすることよりも指向性機能や騒音抑制といった抑制機能の充実度、有無にあります。

今現在の補聴器の問題点は、静かなところでの聞こえの改善は、それなりにできるようになってきたのですが、周囲が騒がしくなったり、周りに騒音があると、それに邪魔されてしまい、聞きづらくなってしまうことです。

これは、機械的な要素もあるのですが、補聴器を付ける方は、感音系の難聴で、音の識別、区別がどうしても甘くなり、本来は異なる音なのに関わらず、一緒だと認識してしまい、はっきりしない、音が混ざってしまい、よくわからない、ということが起こります。

簡単に言えば、周りの音の邪魔されて聞きづらくなる。という事なのですが、そこに関しては、補聴器の調整では、どうにもならないので、ここでようやく補聴器の性能(中の機能)の出番になります。

具体的には、耳の方では区別、識別が難しいので、補聴器の方で騒音、ノイズ、比較的なくても問題なさそうな音を抑制したり、範囲に絞って抑制したりと色々と行うことで、なるべく聞き取りを下げないようにします。

ですので、今現在の補聴器は、聴力における聞こえの改善に関しては、どのグレードでもできるようになっています。そして、その聞こえの改善度、補聴器の調整による聞こえの改善度をどのような場所、環境でも維持するためにあるのが、性能の中に含まれる各機能の役割です。

少し難しい表現になってしまうのですが、補聴器の調整で聞こえの改善が甘い状態だと、いくら性能が良くても改善は、甘い状態になります。逆にしっかりと補聴器の調整で、改善できるところまできちんと改善している場合は、性能の効果、各機能の役割を得やすくなります。

その事から、基本的に補聴器の性能は、聞こえの改善度を上げる要素ではなく、聞こえの改善度を下げない要素になります。

補聴器の形状

さて、最後が補聴器の形状になります。いわゆる耳かけ形補聴器、耳あな形補聴器という部分で、補聴器の形状は、補聴器の扱いやすさに影響します。

こちらでは、補聴器の聞こえの改善に影響する部分は何か、というテーマで記載していますので、その部分における補聴器の形状は、あまり関係ありません。

補聴器の形状は、主にそれぞれの場面、シチュエーションで、ご自身が補聴器を使う時に、扱いやすいかどうかが変わる。ということになります。

ですので、形状に関しては、ご自身が扱いやすいと感じるもの、あるいは、これが使いやすそうだ。と思うものを選んでいただくのが良いです。

それぞれの役割

さて、ここから、ようやくまとめていきます。先ほど、耳の補い方、補聴器の調整、補聴器の性能、補聴器の形状には、はじめには記載しなかったのですが、実は、それぞれに役割があります。

それは、

- 耳の補い方:聞こえの範囲に影響する

- 補聴器の調整:補聴器における大元の聞こえやすさに影響する

- 補聴器の性能:音の快適性、騒がしい中での聞こえに影響する

- 補聴器の形状:補聴器を使う際の扱いやすさに影響する

になります。

まず、耳の補い方というのは、本質的な言い方をすると、聞こえの範囲に影響します。両方の耳につけるのか、片方の耳につけるのかは、まさに聞こえる音の範囲に影響することです。

上記に記載した通り、ここは、片方の耳のみに補聴器をつけても、聞こえない耳側からくる音は、聞きづらい状態になります。頭があることで、音が遮断されてしまうからですね。

ですので、どの範囲からも聞こえるようにするためには、両方の耳に装用することが大事になります。ただし、これは、両方の耳に補聴器をつけて聞こえを改善できる場合は。ということになります。

その他、バイクロス補聴器というものがあったりするのですが、なぜそんなものがあるのかというと、片方が補えないだけでも、聞き取りが非常に低下するためです。

ですので、耳の補い方というのは、本質的な言い方をすると、聞こえる音の範囲を示します。これは、広ければ広いほど、どの方向から音が来てもわかりやすくなります。

普段の生活では、どこから音がくるかを予め予測することはできません。ですので、耳は左右にあり、どの方向から音が来ても気づけるようにしています。これは、人間の生態的にそのようになっている。ということですね。

どの方向からも聞こえるようにしたら、次は、基本となる聞こえの改善度です。これは、補聴器の調整が役割を担います。

補聴器で低下した聴力のところに対し、音を入れ、聞こえを改善する。それをすることにより、どの方向から音が来ても、聞こえるようになる。ということができるようになります。

その次は、補聴器の性能です。

補聴器の性能は、どちらかというと聞こえを改善した後の問題を改善する機能がたくさん入っています。指向性機能、音を抑制する機能、さらには、機械で聞こえを改善する際に問題となりやすい不快に感じやすい音の部分、それらを軽減してくれるものがあります。

それにより、耳の補い方で、聞こえの範囲を改善し、補聴器の調整で、大元の聞こえの改善を行い、その良い状態をなるべく周りの音やノイズに邪魔されて聞きづらくならないようにカバーする。

これが補聴器の性能の役割です。もっとも音が不快に感じにくくするという役割もあります。

最後が補聴器の形状で、補聴器の形状は、扱いやすさに影響します。ここは、単にご自身が扱いやすい形を選んでいただければ良い。ということですね。

このように実は、補聴器の各要素には、それぞれ役割があります。

まとめ

さて、ほぼ上記でまとめにはなりましたが、補聴器による聞こえの改善には、何が影響するのか、については、上記の通りになります。

冒頭にも記載したのですが、聞こえの改善の影響度は、耳の補い方≧補聴器の調整>補聴器の性能>補聴器の形状。になります。

冒頭の通り、イメージとしては、

- 耳の補い方:

- 補聴器の調整:

- 補聴器の性能:

- 補聴器の形状:

このようになります。耳の補い方と補聴器の調整がダントツに影響度が高いです。

基本的に大きく影響するのは、耳の補い方と補聴器の調整の2つになります。聞こえの範囲と大元の聞こえの改善度に影響する部分ですね。言い方を変えれば、聞こえの範囲を広げることと、大元の聞こえの改善度を良くすること、ここが大事になるということです。

こう言ったこともあり、補聴器は、この補い方と補聴器の調整の2つで、聞こえの8割ぐらいが決まってしまいます。ですので、ここは聞こえを改善したいなら押さえておきたい部分です。

また、性能も実際には良ければ良いほど良いです。が、仮にそれをするのでしたら、耳の補い方と補聴器の調整の2つをしっかり行い、さらに性能を上げる、ということができると、性能の中の機能をより活用しやすくなります。

どうしても性能というと、それだけで高い補聴器の方が改善されやすい。という印象はあるかもしれません。それは不正解ではないのですが、正しくもない。というような状態です。

ただ補聴器を買うということであれば、ご自身が好きなもの、良いと思ったものをそのまま買えば大丈夫です。しかし、本当に聞こえを良くする場合は、良くする方法で選んでいただく必要があります。

それが少しでも伝わったのであれば、幸いです。