【自己紹介】対応している人は、こんな人

初めまして、パートナーズ補聴器の深井と申します。

東京都墨田区で補聴器専門店を運営をしており、私自身、生まれつきの感音性難聴になりますので、7歳の頃から補聴器を使っています。

聞こえの改善やより良い補聴器の提供について、一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾

プロフィール(対応している人)

自己紹介

- 名前:深井 順一(ふかい じゅんいち)

- 生年月日:1986年7月1日

- 出身:千葉県市川市

1986年7月1日生まれ(38歳)。静岡県静岡市で生まれ、そこから6歳くらいまで静岡県浜松市にいました。7歳の頃に千葉県市川市へ引っ越しになり、そこから、ずっと千葉県で育ちました。

今現在は東京都墨田区でお店をやっているということもあり、墨田区内に住んでいます。

家族構成

残念ながら?今だに独身。障害を抱えて生まれてきたことから自立することが大事だ!と思い、22〜23歳から一人暮らしを始め、気がつけば、掃除、洗濯、料理と家事は少しずつできるように。

一人暮らし歴が長くなり、快適に過ごすコツは?と聞かれたら、「ものを少なくすること」です。ものが少ないと散らかりづらくなり、掃除の負担は減り、家賃も安いと楽になります。

私の場合、耳のこともあるため、ストレスフリーに生きたいなと考えており、ものを少なくすると楽になることに気づいた事から、できるだけ生活はシンプルになるようにしています。

物事をシンプルにして、自分が大事に思っていること、楽しいと感じることに時間を使えるようになるというのが一番いいし、楽ですね。

性格

好奇心旺盛で色々なことを知ったり、経験するのが好きです。体育系育ちですが、実際にはのんびりしたり、本を読んでいる方が好きな性格です。

ですので、様々な本を読んだり、いろいろな経験をされている方の話を聞いたり、経営者、独特な仕事、特殊な仕事をされている方の話を聞くのが好きですね。

難聴の方の中でも様々な成果を出されている方、良く生活されている方がいらっしゃいますので、そのような方々から学べることは多く、自分の糧にもなっています。

趣味

- 趣味:読書、サウナ

障害を抱えて生まれてきたコンプレックスから自立が大事だ!と勝手に思い、22〜23歳から始めたのが読書になるのですが、いつの間にか、趣味になっていました。だいたい年間60〜70冊くらい読んでいます。(月5〜6冊くらい)

本の良いところは、やはり様々な物の見方、視点を教えてくれることです。「そんな考え方があるのか」「その発想はなかった」というのが私にとって非常に学びになります。

学びが多くあった本というと、やはり古典が多いですね、

- 嫌われる勇気 アドラー心理学 岸見一郎

- 道は開ける、人を動かす デール・カーネギー

- 7つの習慣 スティーブン・コヴィー

- サレンダー 自分を明け渡し、人生の流れに身を任せる マイケル・A・シンガー

今のところこれらのものが上位に来ます。私の思考は、だいたいこの5つの本から出てきているのですが、こういったパラダイムシフト(ものの考え方、捉え方、価値観が大きく変わること)が私は好きですね。

最近の趣味はもっぱらサウナで、だいたい週2回くらいは行っています。なるべく定期的に休むようにして、リラックスできる時間を大切にしています。

影響を受けた考え

- Win-Win(お互いにとって良い関係のこと)

上記に紹介した本はいずれも自分の思考に大きく影響したのですが、その中でも7つの習慣という本の中にあるWin-Winという考え方に非常に影響を受けました。

人と人との関係は、Win-Win(お互いにとって良い関係)しか続かないというものですが、プライベートでも仕事でも極力、Win-Winを心がけ、どうにも折り合いがつかない場合は、No deal、取引しないようにしています。

それなりに生きてくると人もお店も会社も基本は人と人との関係であり、Win-Winが大事なんだなと感じますね。

私の耳のこと、補聴器のこと

耳の状況(聴力、病気)

難聴のみ、あるように思われることが多いのですが、私の場合、スティックラー症候群と呼ばれる何とも聞いたことがない病気になります。5〜6歳ぐらいの時に病院でそう診断されました。

- 病名:スティックラー症候群(遺伝系の疾患らしい)

- 発症:10,000人に一人(希少疾患)

- 難聴:感音性難聴(生まれつき)

- 発見:幼少期(5歳ぐらい)

- 聴力:両耳とも中等度難聴

- 装用:補聴器は、7歳の頃に使用

- 備考:耳以外に視力低下、骨格の形成不全あり

家族構成は、父、母、私(長男)、妹(長女)。難聴および、障がいや持病があるのは私のみになります。難聴の場合、遺伝のケースもあるのですが、家族の中には、誰一人おらず、突然変異的に私のみがその状態ですね。

ちなみに、この病気は10,000人に一人の確率で発症すると言われており、だいぶ珍しい病気の一つです。

症状としては、聴力低下(感音性難聴)のほか、視力低下、さらに骨格の形成不全が起こり、きちんと体の中の骨が形成されなくなる病気になります。

ただ幸いにも難聴以外は気にしたことがなく、私自身もこの病気の人というより、難聴者という感覚です。

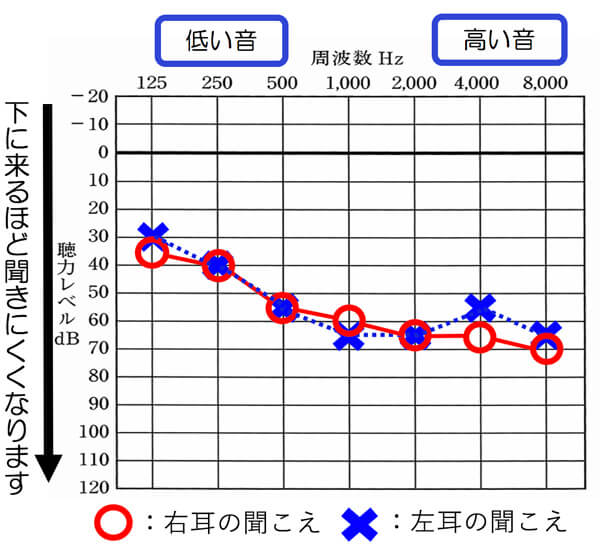

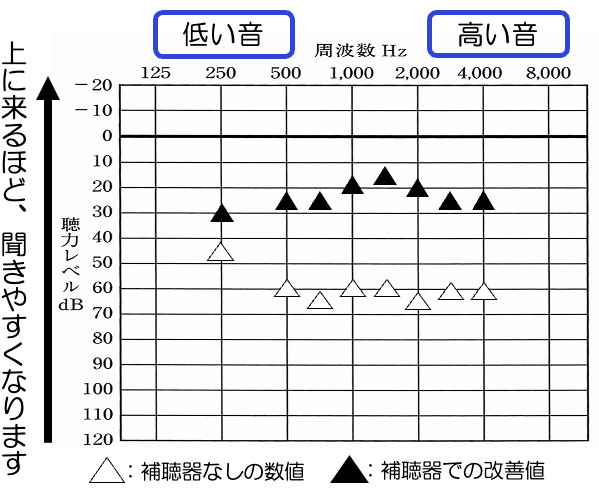

聴力は以下の通りです。低い音より、高い音の方が聞きにくくなっており、一般的な中等度の難聴(感音性難聴)になります。

難聴の発見は幼稚園年中(5歳)くらいで、呼びかけても反応が薄いことが多々あり、「何かあるのかな?」と両親が疑って病院に行ったところ、難聴が発覚しました。

補聴器に関しては、7歳の頃に子供専門の病院で耳かけ形補聴器をつけ、そこからずっと補聴器をつけて生活をしています。ですので、使用歴は、2024年現在、31年になります。

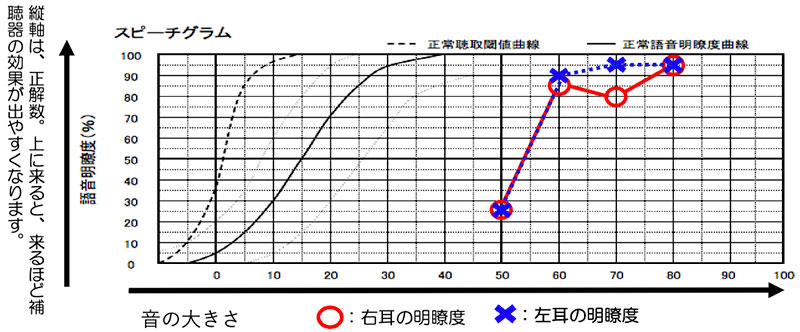

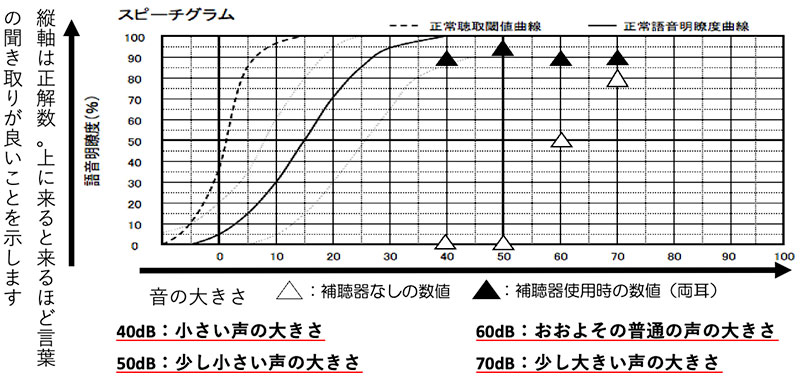

ちなみに明瞭度は、以下のようになります。(わかる方だけご覧ください)

明瞭度は幸いにもだいぶ良い状態になります。

補聴器使用歴

子供の頃から補聴器を使っていますので、耳あな形補聴器から耳かけ形補聴器、さらにはメーカーもいくつか変えて使っています。

- 小学校2年生(7歳頃):ワイデックスの耳あな形補聴器(アナログ補聴器)

- 中学2年生(14歳):オーティコンの耳かけ形補聴器(プログラマブル補聴器)

- 専門学生(19歳頃):ワイデックスの耳かけ形補聴器(デジタル補聴器)

- 社会人(20歳〜):フォナックの耳かけ形補聴器(デジタル補聴器)

初めは、耳あな形補聴器を使い、これは両親が補聴器を使っていると周囲に変な目で見られるのではないかと心配した事からでした。しかし、私としては、耳あな形補聴器は、音が出る部分が耳垢や汚れで詰まりやすく(詰まると聞こえなくなる)、非常に使いづらい物でした。

また、自分としては、聞こえやすくなることが一番大事!と考えており、そのため、途中からは、全て耳かけ形補聴器を使うようになりました。聞こえの改善は、できればできるだけ生活をよくすることに繋がるからです。

耳かけ形補聴器は、耳に掛かるため、一部の人は、メガネやマスクを使う際に邪魔になったりするのですが、私は、コンタクトレンズ(視力は、両目とも0.3〜4くらい)をつけており、マスクはほとんど使いません。

また、補聴器が目立つと嫌とか、人に見られるのが嫌というのもありませんので、耳かけ形補聴器で自分の聞こえを改善できるものを選んで使っています。

20歳の頃からフォナック補聴器を使っていますので、今現在、フォナック補聴器を自分の耳に使い続け17年。販売員としては、フォナック補聴器を扱い続けて、15年になりました。

補聴器による聞こえの改善

補聴器をつけた状態で、どのぐらい聞こえが改善されているのかをみる測定があるのですが、その内容は、以下のようになります。(わかる人にしかわからない内容で、すみません)

で、音声の改善度は、以下のようになります。私の場合は、語音明瞭度(言葉を理解する力)が幸いにも良いので、それが活きるようにしています。

私の場合、自分の聞こえは最善の状態にしたい。と考えていますので、なるべくより良くできるよう補聴器の調整をし、自分の聞こえを改善しています。

残念ながら耳が治るというところまでは行ってはいないのですが、それでもだいぶ生活はしやすくなりました。

仕事のこと、お店のこと

補聴器販売員としての自己紹介

仕事の経歴は、2007年に理研産業株式会社(フォナック補聴器を販売する会社)という会社に、20歳の頃、入りました。2年ほどこの仕事から離れていた時期があるのですが、それ以降は、この仕事をしています。

- 従事:20歳より補聴器販売に従事(従事歴15年)

- 使用:7歳より補聴器を使用(使用歴31年)

- 独立:2016年2月にお店設立(継続歴8年)

- 取扱:フォナック補聴器、取扱歴15年

- 使用:フォナック補聴器、使用歴17年

- 資格:医療機器の販売および貸与営業所管理者

- 備考:認定補聴器技能者については、只今、勉強中(取得中)

この会社は、フォナック補聴器を専門に扱う補聴器販売会社で、その関係もあり、私自身もフォナックの補聴器を扱い、自分の耳にもフォナックの補聴器を使っています。製品を理解する一番の方法は、自分で使うこと。つまり自分の耳に実際に使ってみることだからですね。

この会社では、お店での対応の他、ろう学校や通級指導教室(難聴の子が通う教育機関)を担当したり、病院の補聴器外来の業者として出入りしていたこともありました。

個人的に好奇心旺盛な部分があり、一般的な感音性難聴の方(生まれつきの難聴の方)から、老人性難聴(年齢による聴力低下の方)、さらに突発性難聴、メニエール病の方など、色々な症状の方を対応させてもらいました。

今思うと、本当に多彩なことを経験させてもらったなと感謝しています。

その会社は7年間勤め、その後、退職。2年の空白期間を経て、2016年にお店を設立し、現在に至ります。

主な改善実績とご利用いただいたお客様の属性

- お客様の満足度:平均7.87点(10点満点中)

- 男女比:男性37.61%、女性62.39%

- 平均年齢:57.42歳

- 症状の改善実績:以下に記載

- 聴力の改善実績:以下に記載

- 補聴器における改善実績①:補聴器74.36%、クロス13.67%、バイクロス11.97%

- 補聴器における改善実績②:耳かけ57.47%、耳あな42.53%

- 平均来店回数(購入までの来店回数):4.90回

- 来店者地域分布:墨田区内6.84%、東京都内52.14%、首都圏内31.62%、首都圏外9.40%

このお店で私が対応させていただいたお客様の改善実績、属性については、こちらの通りです。ご参考にどうぞ。

お客様の満足度

- お客様の満足度:7.87点(10点満点中)

私が対応させていただいたお客様の満足度としては、平均7.87点(10点満点中)になりました。

ただ、私の場合、自分でも補聴器を使っているのですが、私自身の補聴器の満足度は、8.4点です。

ですので、個人的には、もう少し上げたいなと考えており、より良い聞こえの改善、良い補聴器の提供ができるよう設備を整えたり、技術の研鑽を重ねていく所存です。(* ᴗ ᴗ)⁾⁾

男女比

- 男性:37.61%

- 女性:62.39%

このお店をご利用いただいた方の男女比はこのようになります。男性よりも女性の方が多いお店です。

平均年齢

- 平均年齢:57.42歳

- 備考:平均補聴器使用年齢は72歳

ジャパントラック2022年によると、補聴器を使い始める年齢は、平均72歳になるのですが、このお店での購入者の平均年齢は、上記の通りで、若い方が多いです。

症状の改善実績(内訳)

- 感音性難聴(生まれつき、原因不明を含む)の改善:41.88%

- 老人性難聴(遺伝、加齢による難聴)の改善:26.50%

- 突発性難聴の改善:16.24%

- メニエール病の改善:5.98%

- 高い音が大きく低下している難聴の改善:11.11%

- 低音障害型感音難聴(低音障害)の改善:10.26%

症状の改善実績については、こちらの通りです。生まれつき難聴の方、原因不明の難聴は、感音性難聴に分類しており、遺伝によるもの、加齢による難聴は、老人性難聴に分類しています。

従事歴が少し長くなってきましたので、基本的な症状に関しては経験していることが多いです。珍しい症状に関しては、経験していたり、していなかったりなどありますが、基本的に補聴器における聞こえの改善のセオリーは、あまり変わらないように感じています。

なお、左耳、感音性難聴(生まれつきの感音性難聴)で右耳、突発性難聴になったなどがありますので、合計パーセンテージは、100%を超えています。ご留意ください。

聴力の傾向で見る改善実績(内訳)

- 両耳とも同じぐらいの難聴の改善:56.41%

- 片耳のみ難聴の改善:14.53%

- 左右の聴力が異なる難聴の改善:29.06%

聴力傾向で見た場合の改善実績は、こちらの通りです。フォナック補聴器の専門分野、クロス補聴器、バイクロス補聴器を扱っていることもあり、片耳のみ、あるいは、左右の聴力が異なる難聴の方の改善が他のお店と比べると多い状況にあります。

補聴器における改善実績①

- 一般的な補聴器による改善:74.36%

- クロス補聴器による改善:13.67%

- バイクロス補聴器による改善:11.97%

補聴器には、いくつか種類があり、このお店における一般的な補聴器、クロス補聴器、バイクロス補聴器に関する改善実績の内訳は、このようになります。

補聴器における改善実績②

- 耳かけ形補聴器による改善:57.47%

- 耳あな形補聴器による改善:42.53%

補聴器の種類としては、ポケット形補聴器、メガネ形補聴器など特殊なものがあるのですが、それらを扱ったことはあるものの販売は、全くありません。

改善実績の内訳としては、耳かけ形補聴器57.47%、耳あな形補聴器42.53%で、若い方が多いせいか、一般的なお店よりも耳あな形補聴器(特に小型の補聴器)による実績が多いです。

平均来店回数(購入までの来店回数)

- 平均来店回数(購入までの来店回数):4.90回

こちらは、実際に購入する補聴器が決まり、お渡しまでの来店回数になります。

人によって、短くなったり、長くかかることはありますが、聞こえの改善から、補聴器のお渡しまでの平均来店回数は、カウントした結果、このようになりました。

来店者地域分布

- 墨田区内:6.84%

- 東京都内:52.14%

- 首都圏内:31.62%

- 首都圏外:9.40%

このお店に来られる方のお住まいの地域分布に関しては、このようになります。

墨田区内(近隣)が一番数が少なく、東京都内、首都圏内(東京以外の千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県の合計)の2つで80%以上になります。

主にネットで見つけられる方が多いため、東京都内から首都圏内までが多いですね。

私が目指しているもの

- 自分の人生をより良いものにしていきたい

ここは私自身の本心として、記載していきたいのですが、私が目指しているのは、自分の人生をより良いものにしていきたい。ここのみになります。

補聴器を使い、自分の聞こえを最善の状態にするのもその一つですし、上記に記載した本を読むこともその一つ、さらに健康に気を遣い、なるべく耳や体を労るのもその一つです。

実を言うと私の場合、子供の頃、補聴器屋さん側とうまく相談することができず、補聴器のことで3回失敗しています(総額80万は損失)。ですので、自分の聞こえを自分で良くするために補聴器の会社に入り、自分の聞こえを改善しています。これがこの仕事のスタートとなりました。

生まれつきの難聴者なので子供の頃は、聞こえにくいことでだいぶ苦労しましたし、補聴器のこともよくわからなかったのですが、その時にあったのは、自分の人生をより良いものにしていきたいという想いだけでした。ありがたいことにご縁に恵まれ、生活もだいぶ良くなりました。

私自身が自分で補聴器のことで困り、自分で自分の聞こえを改善した経験から言えるのは、補聴器は聞こえの改善が大事である。ということです。

なぜなら、聞こえの改善は、できればできるだけ生活を良くすることに繋がるからです。現に私自身も聞こえの改善度が良くなった事から、だいぶ生活がしやすくなりました。

その事から私は、使う方にとって扱いやすく、聞こえが改善される補聴器を提供することを考えるようになりました。この考えは、お店の指針にもなり、その原点は、私の原体験から来ています。

ですので、このお店は、補聴器を販売するお店ではなく、聞こえの改善を提供するお店を目指しているのですが、その過程で、私と同じように聞こえにくさにお困りの方や聞こえを改善し、自分の人生をより良いものにしていきたいとお考えの方に貢献できたのであれば、本当に何よりですね。

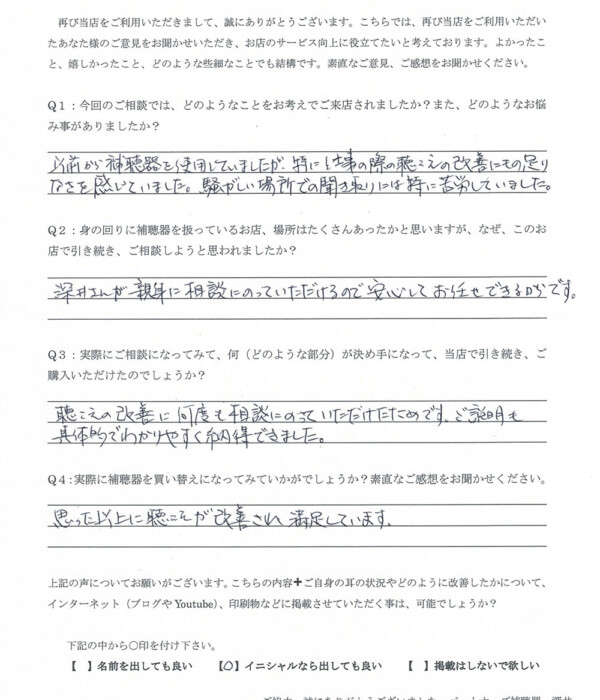

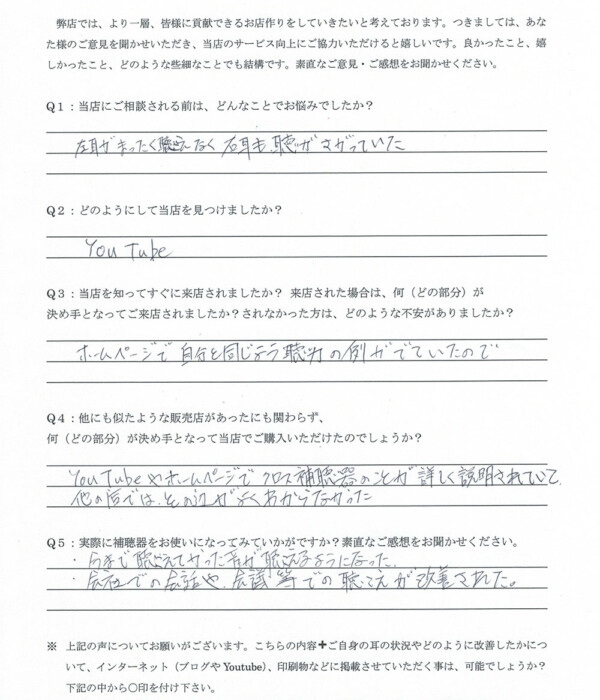

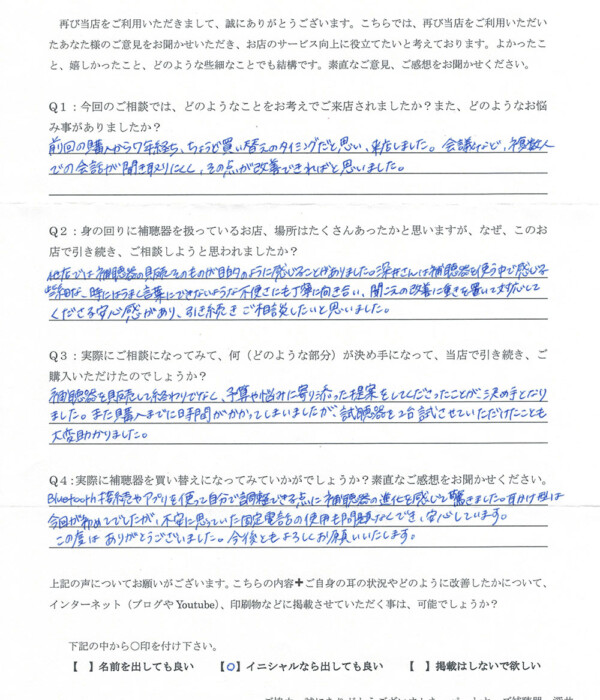

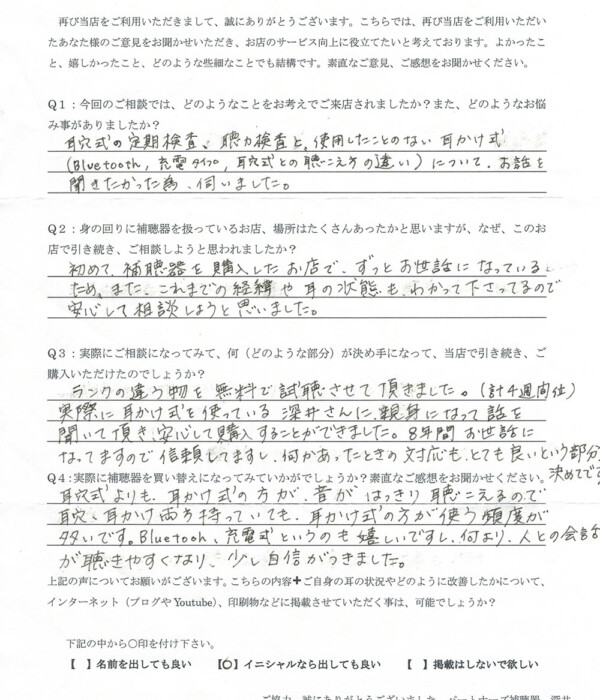

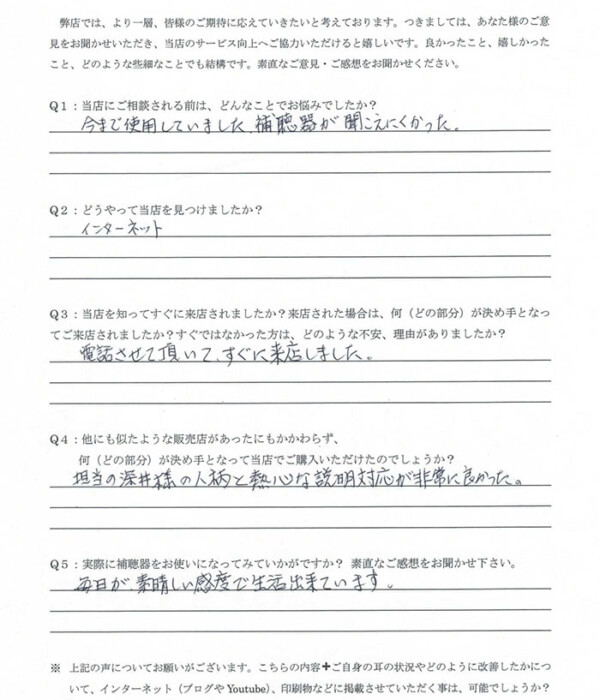

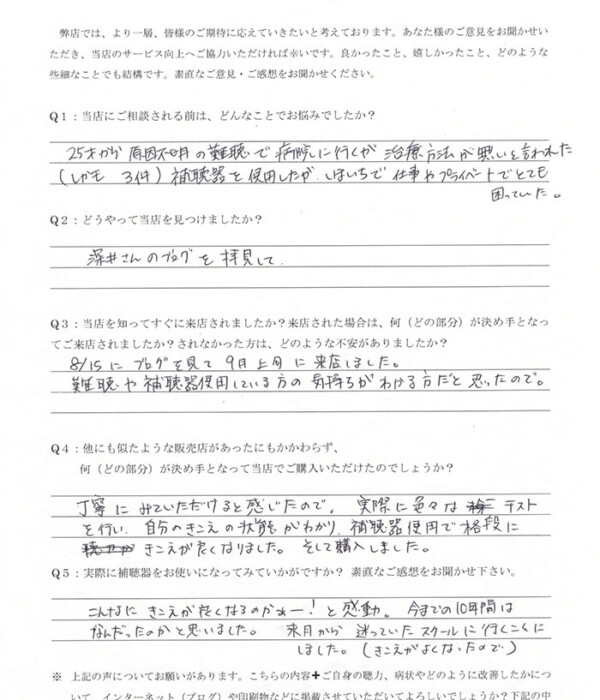

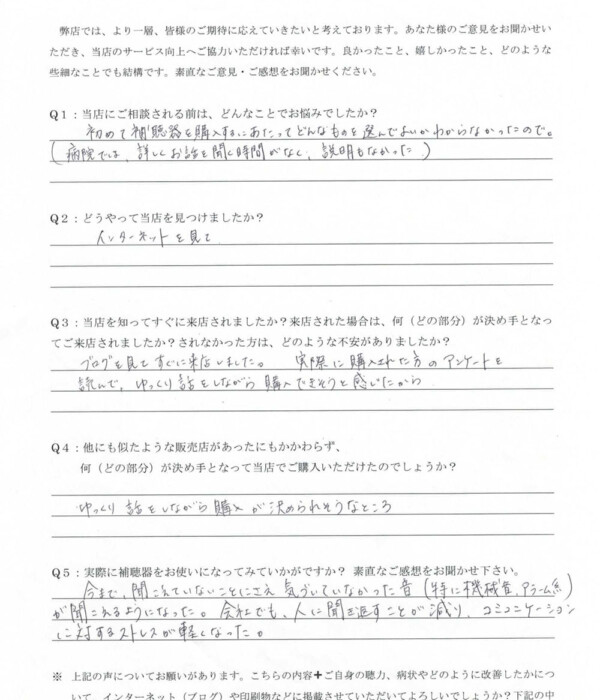

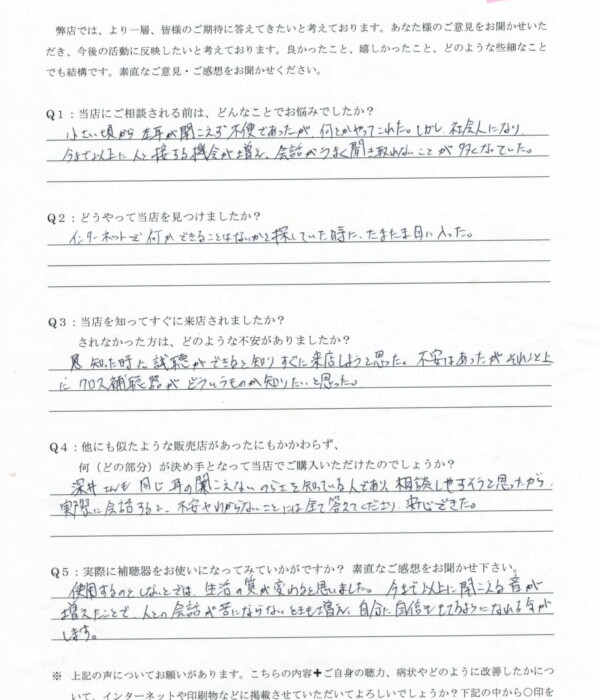

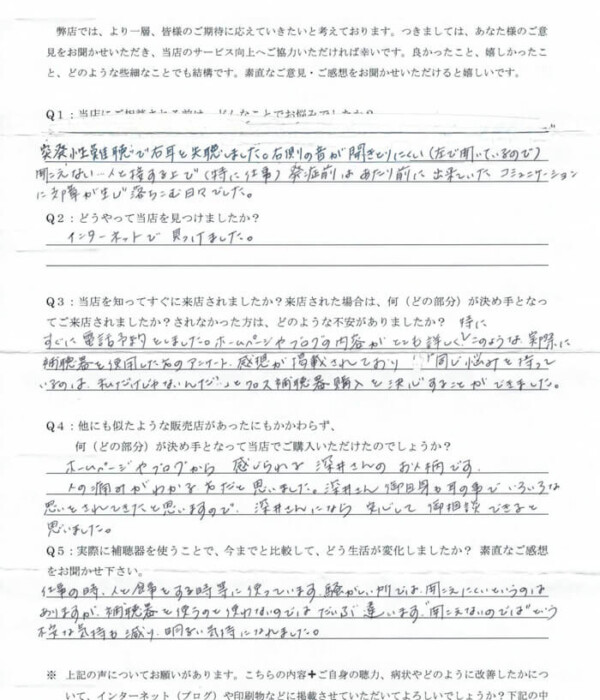

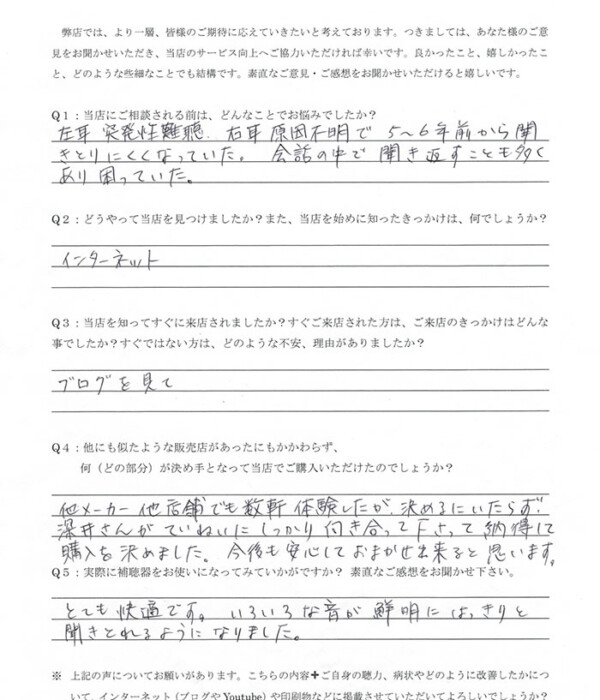

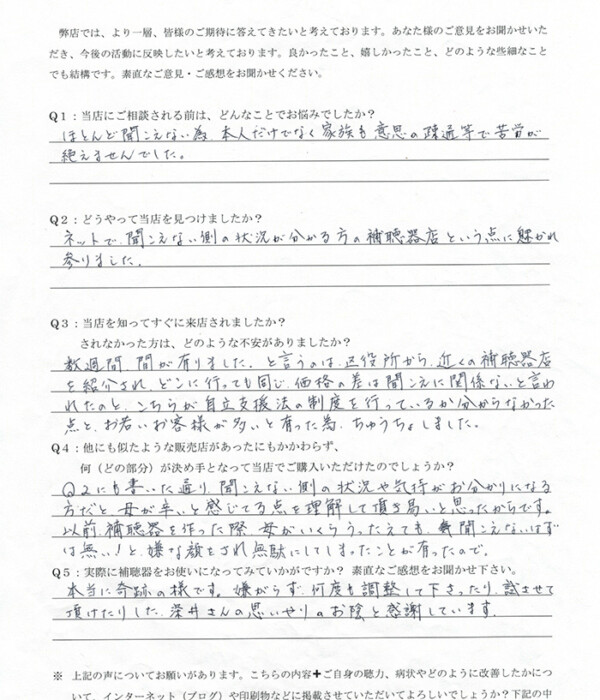

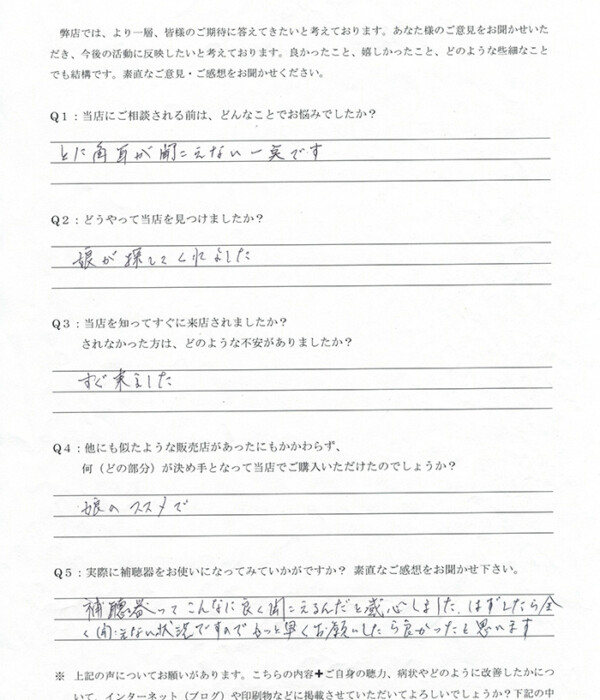

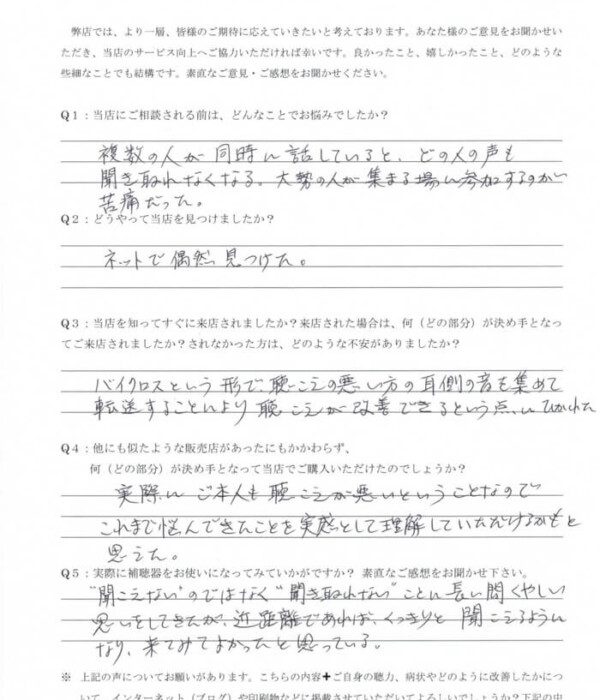

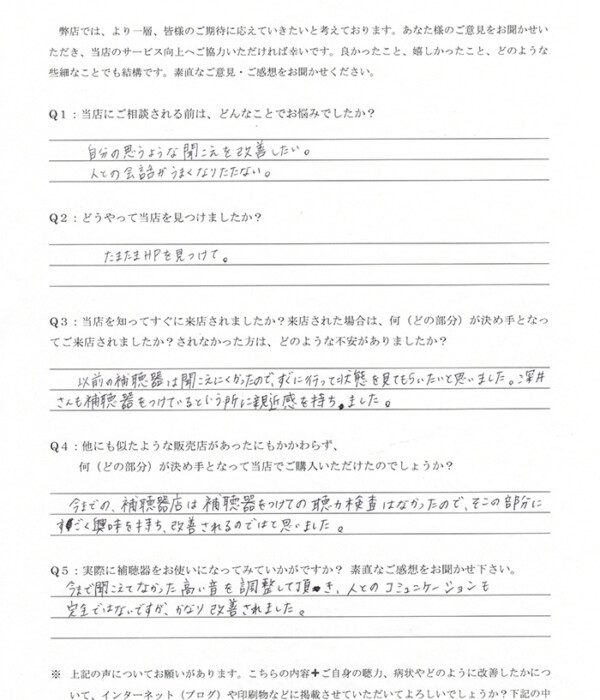

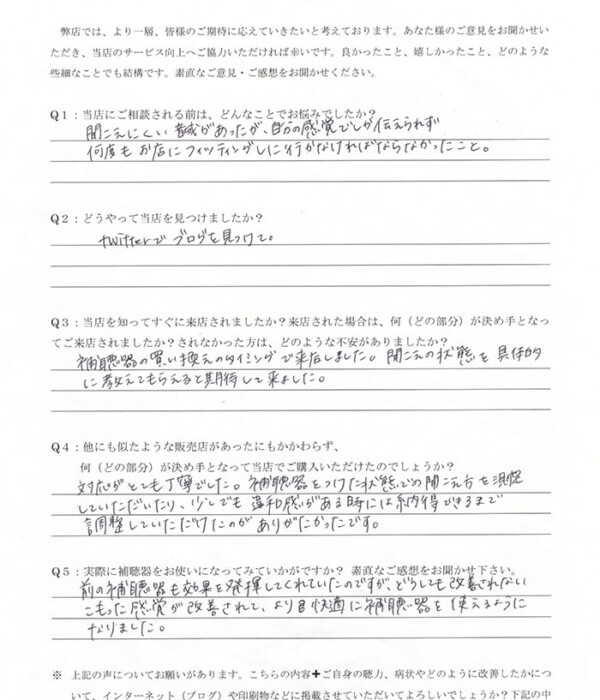

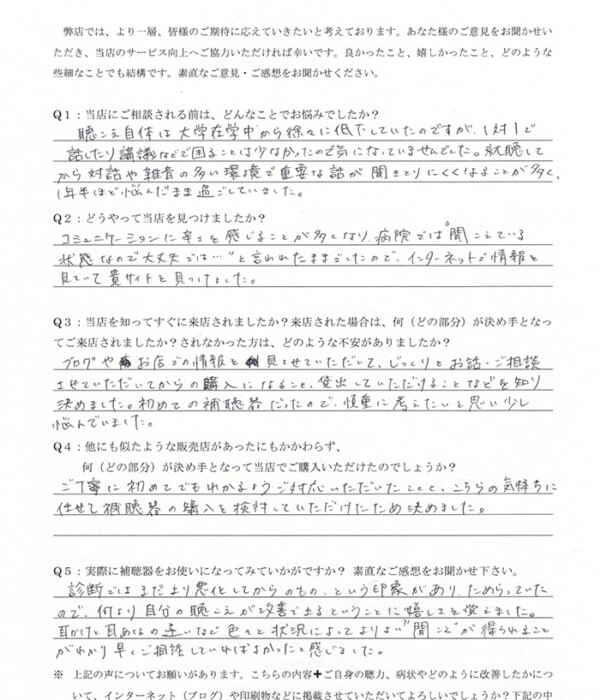

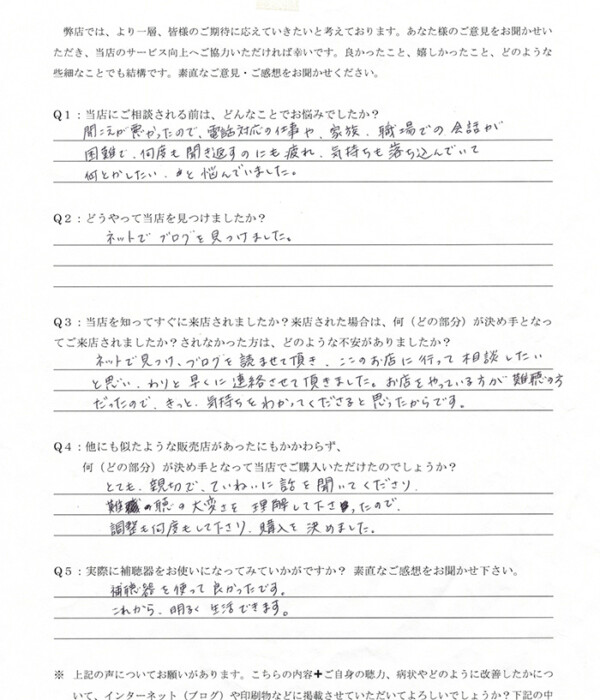

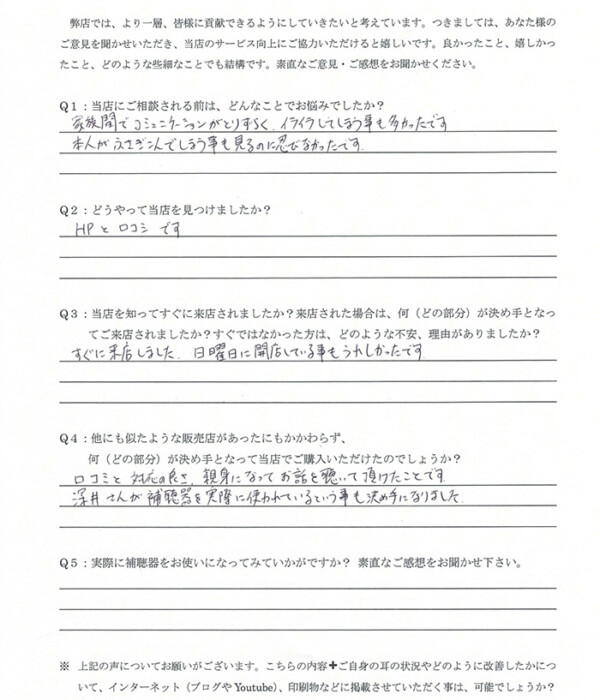

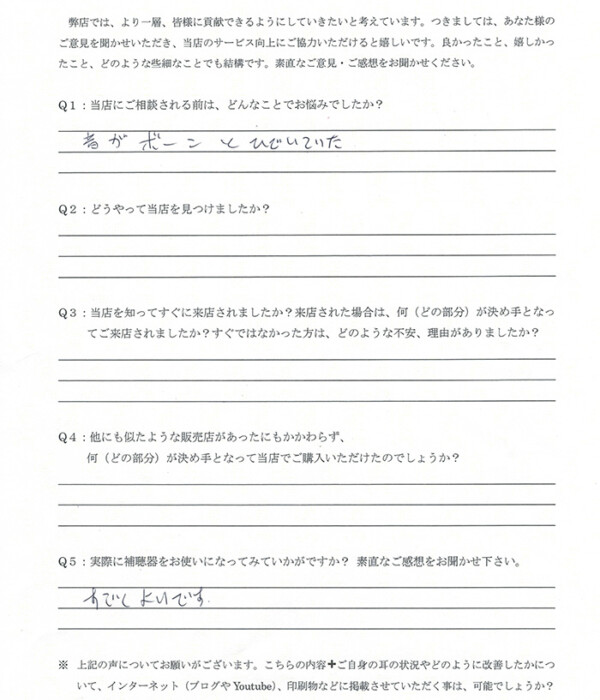

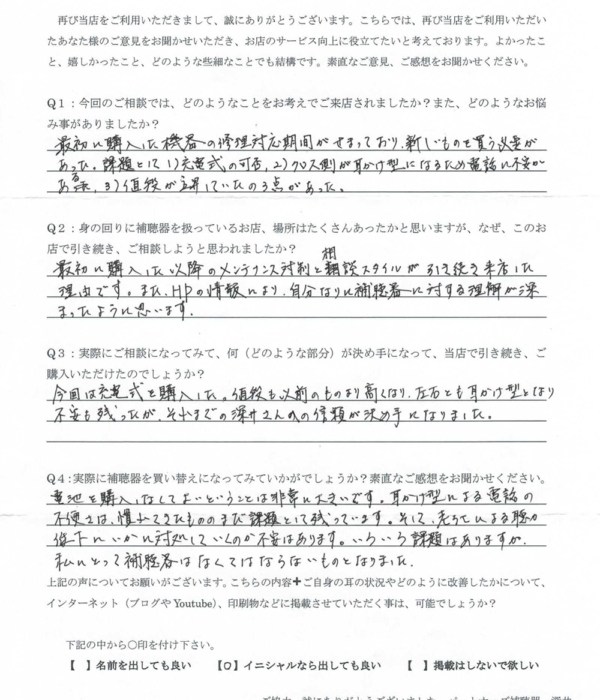

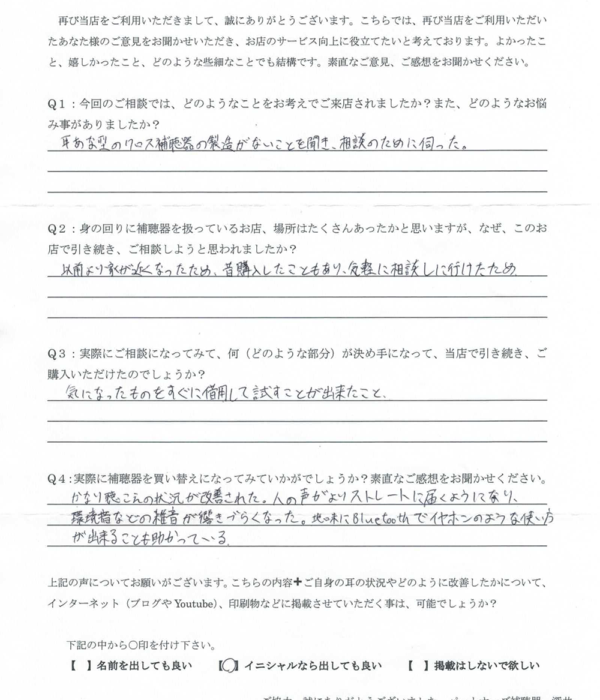

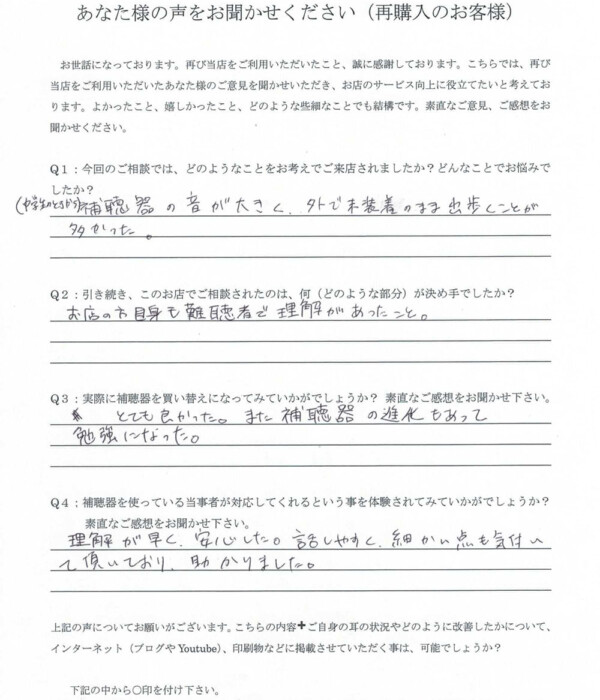

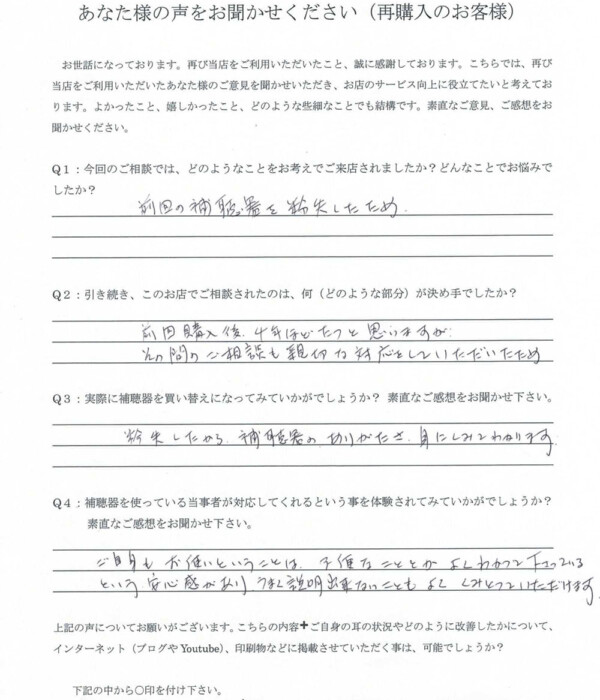

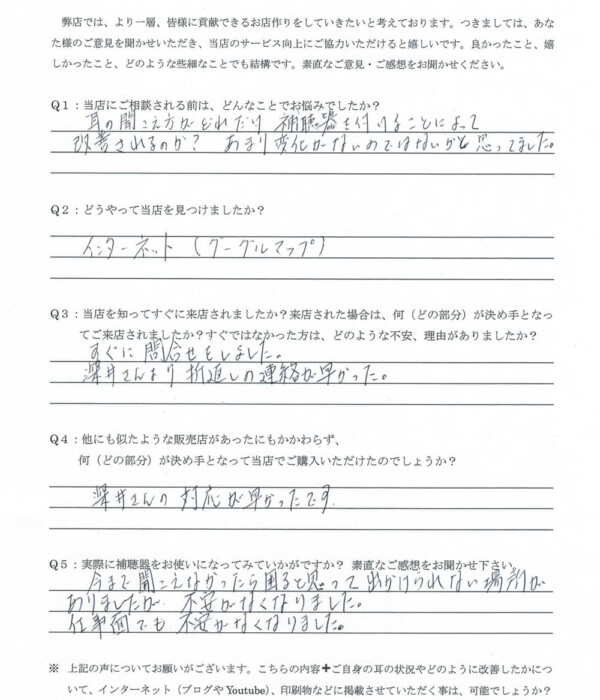

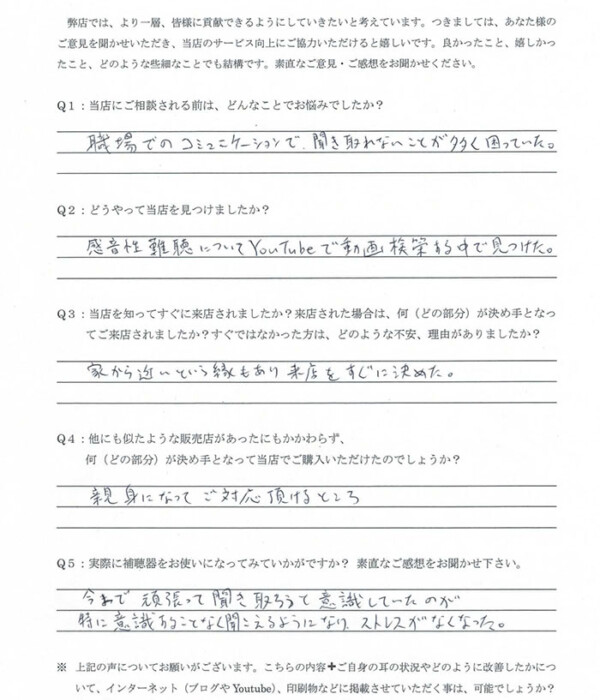

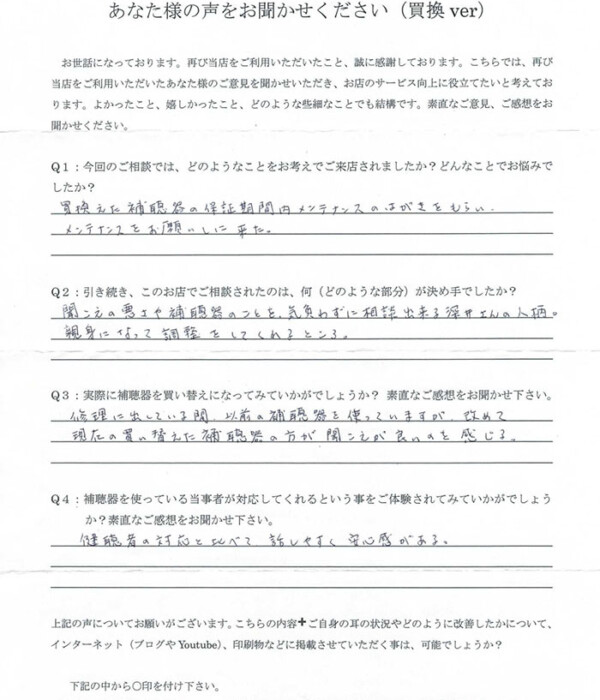

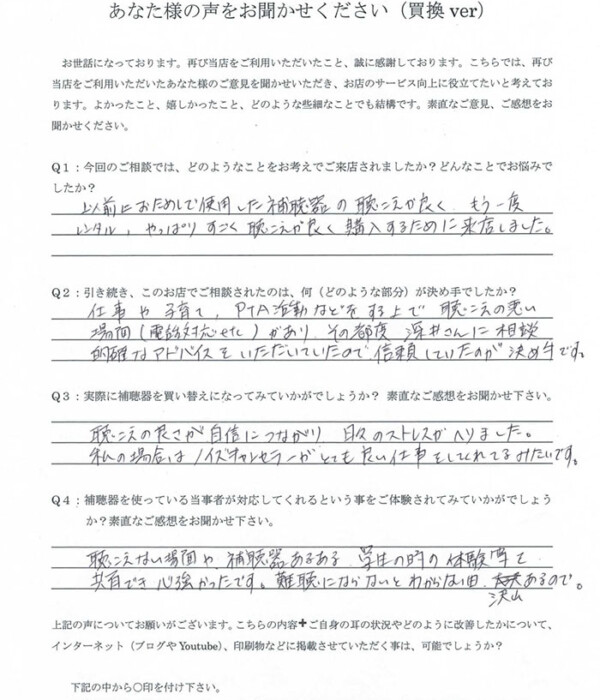

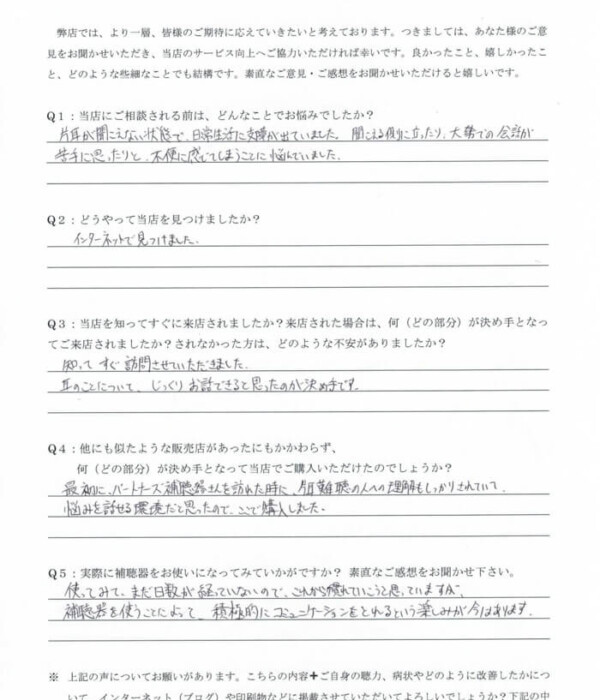

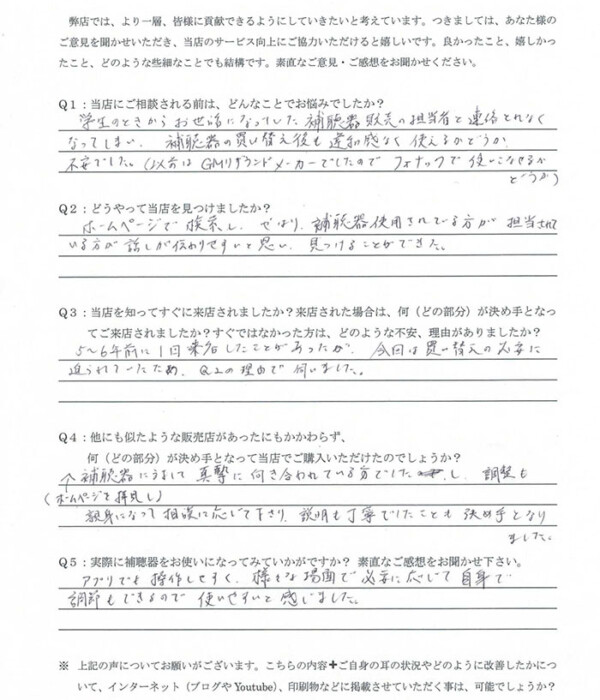

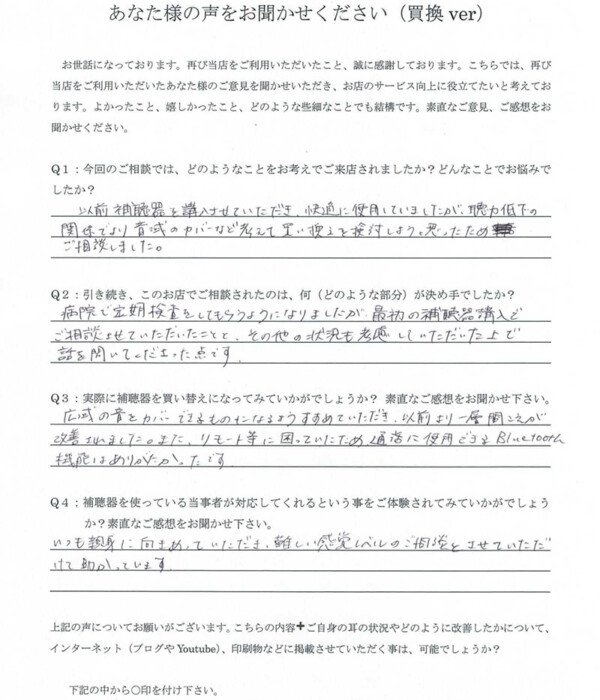

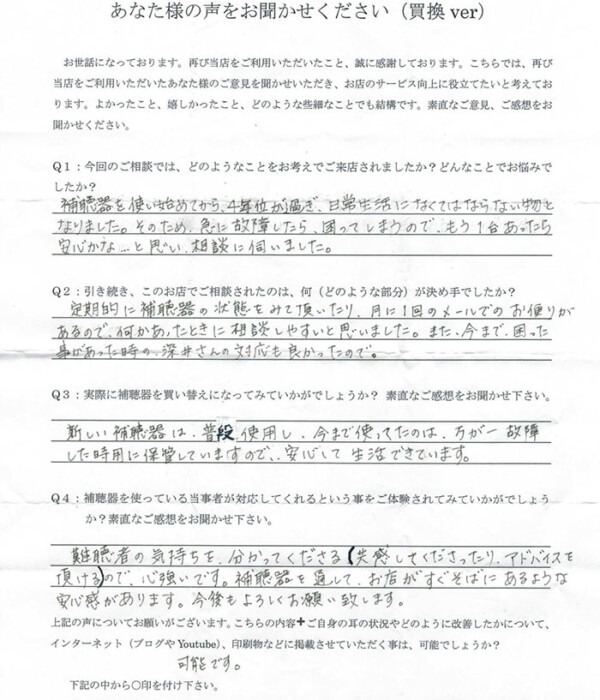

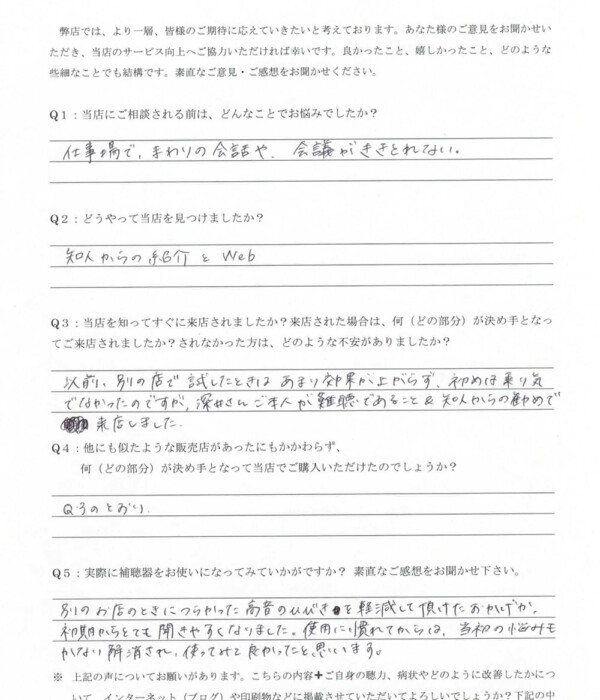

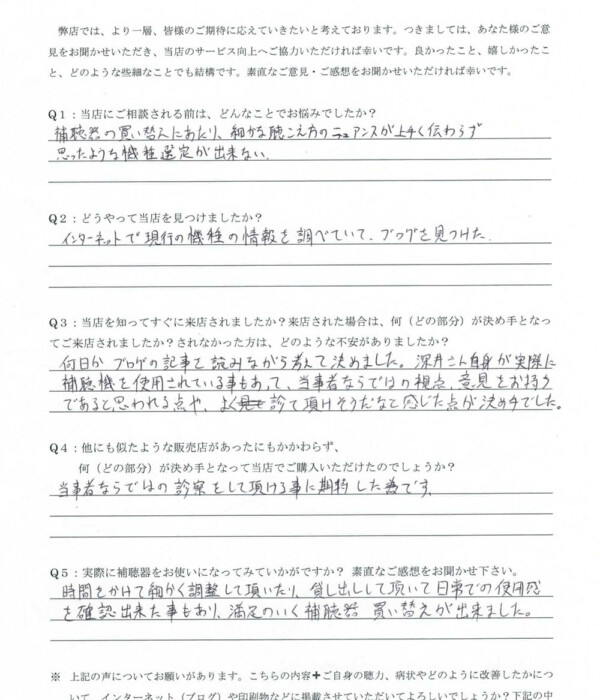

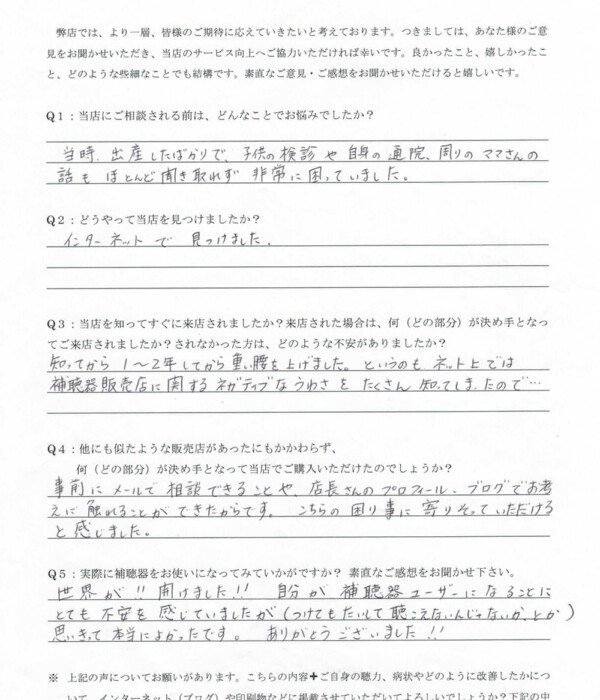

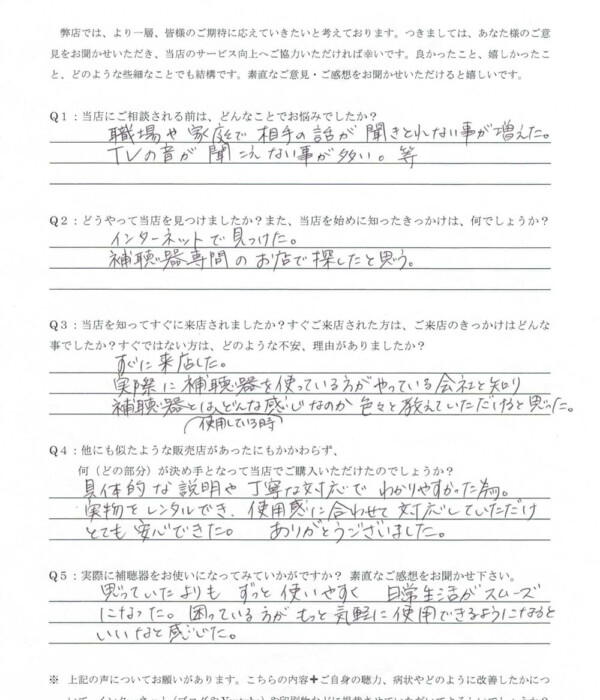

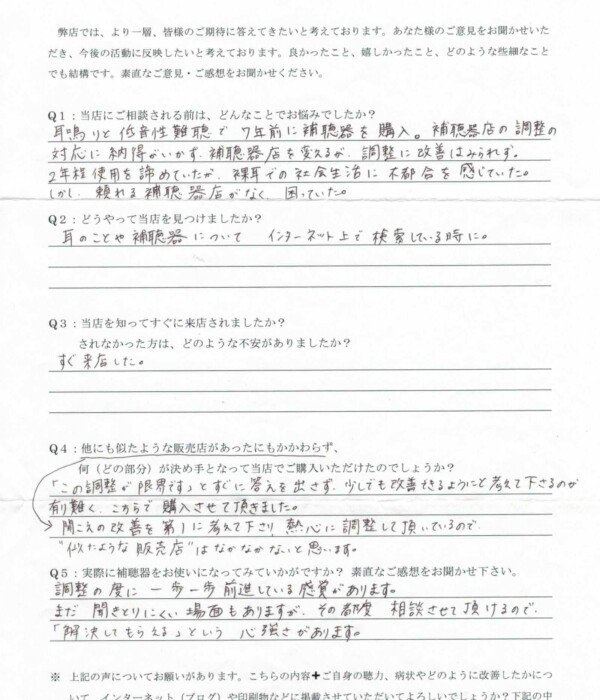

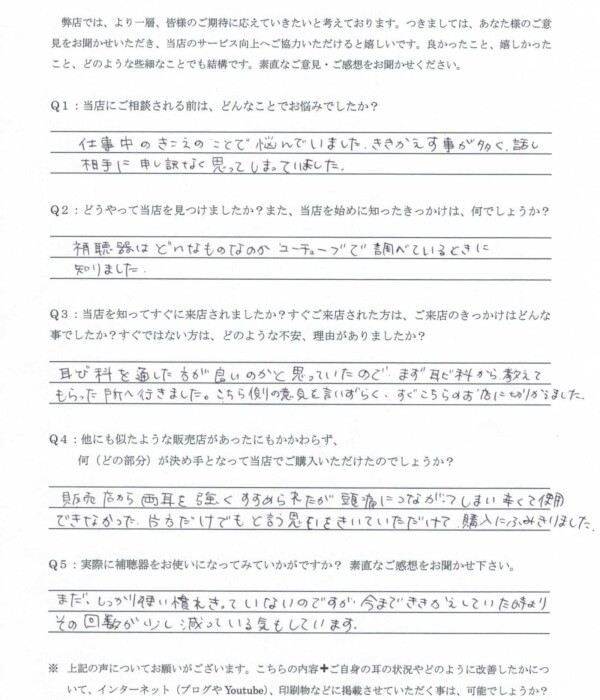

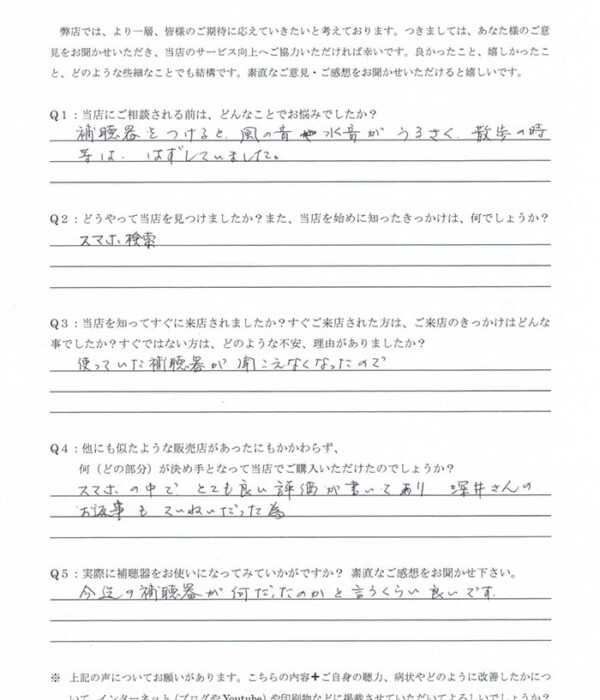

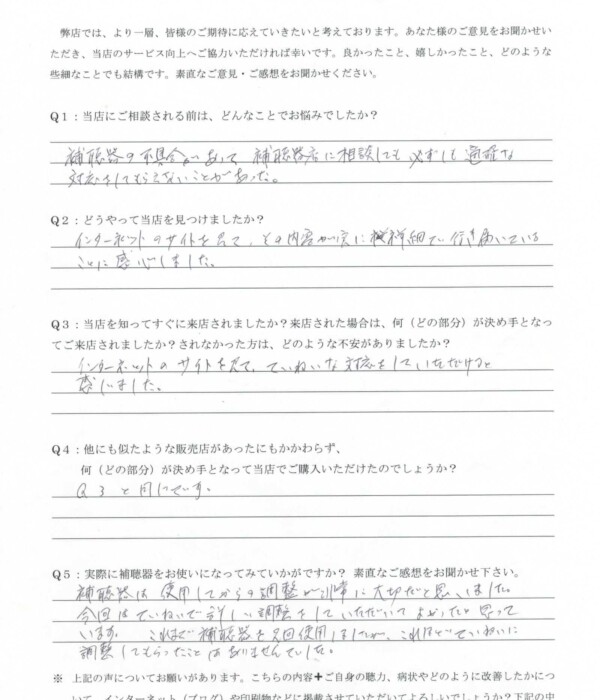

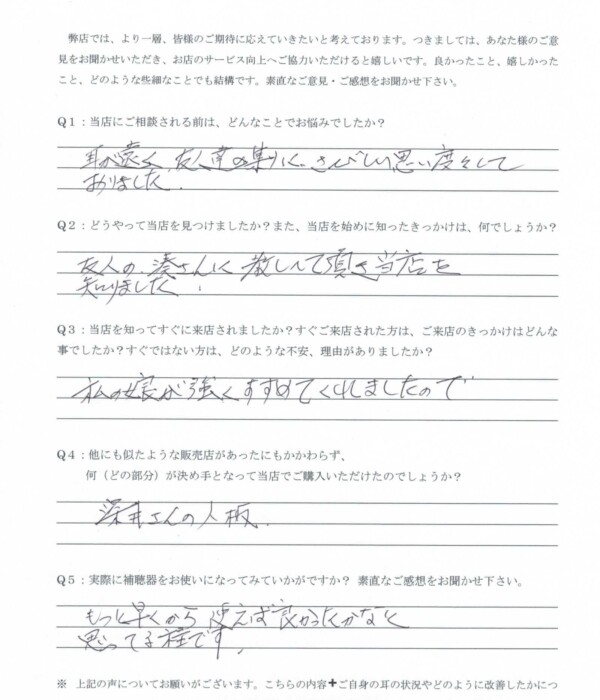

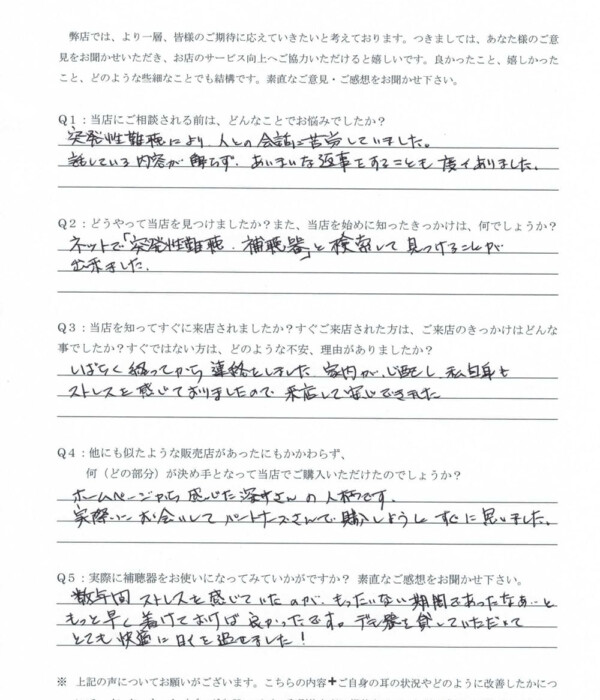

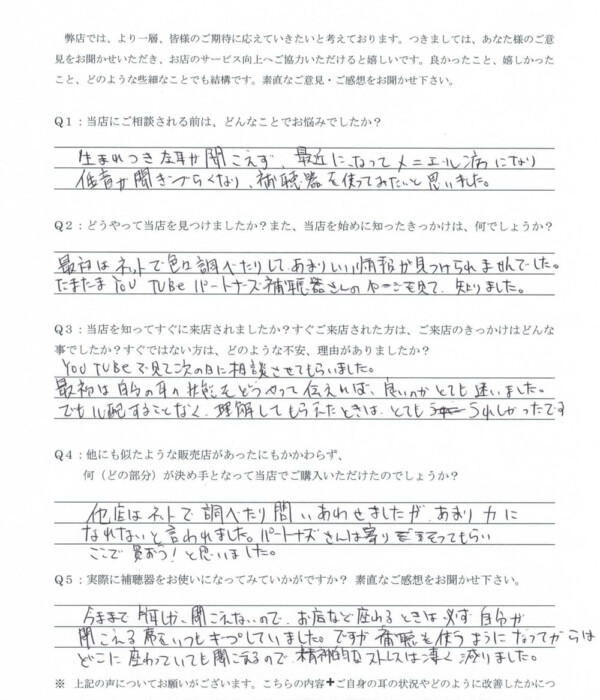

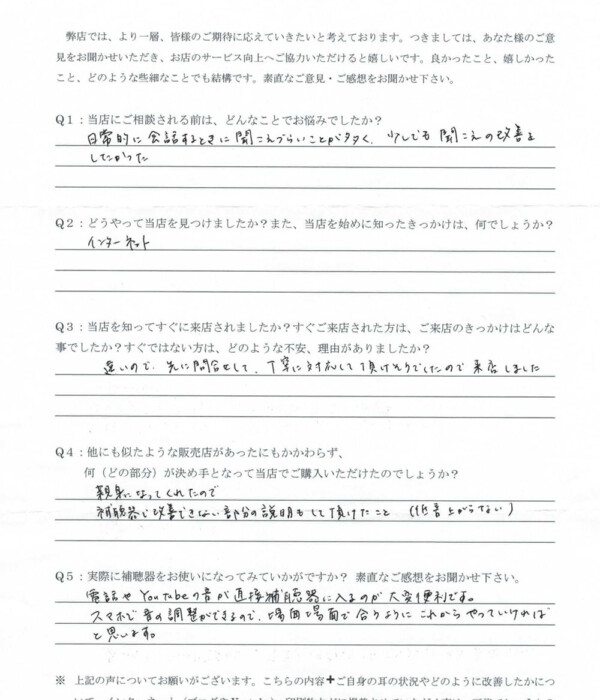

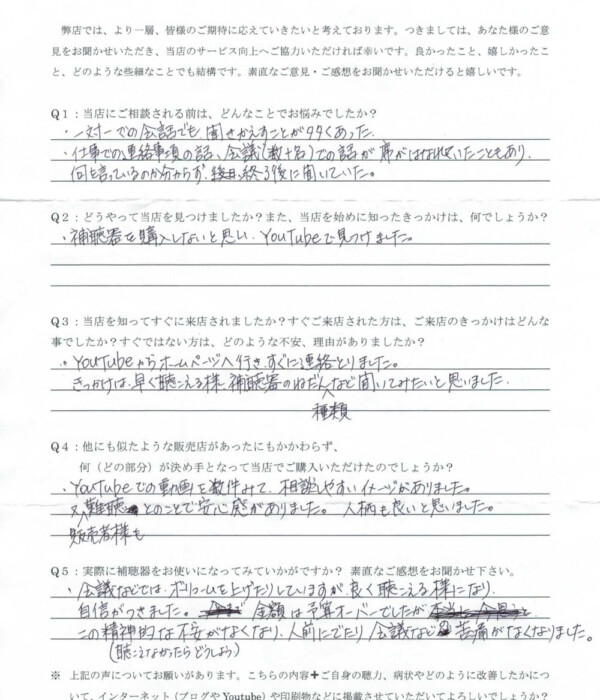

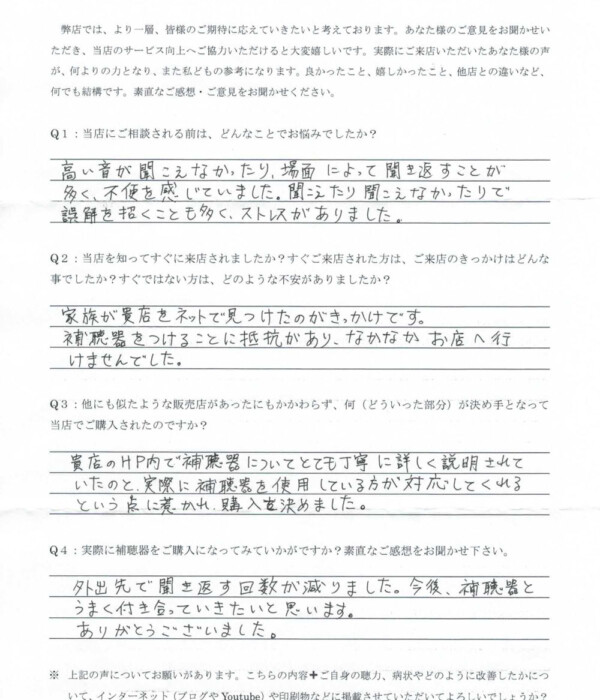

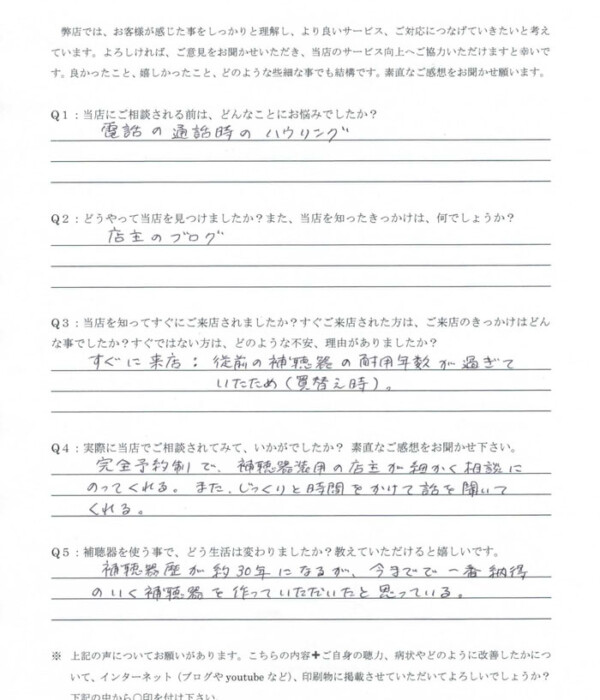

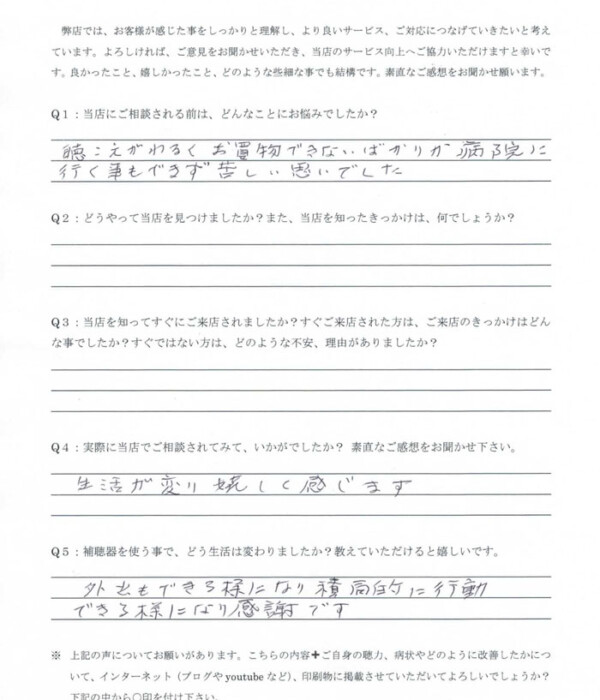

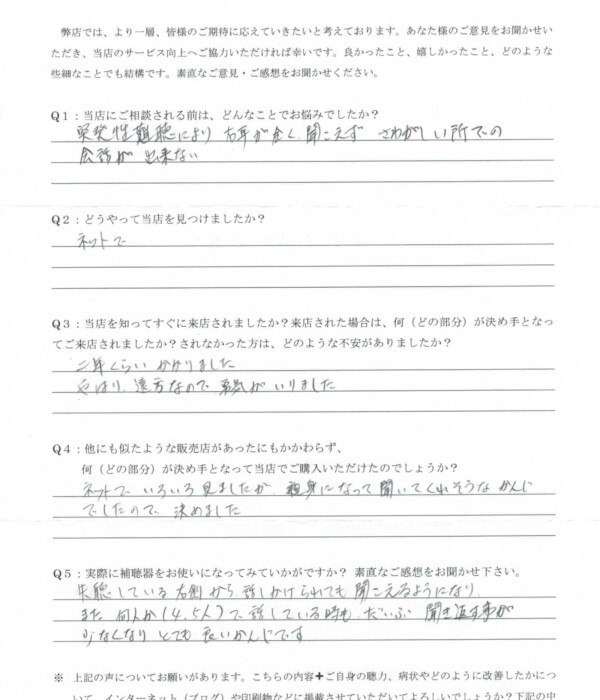

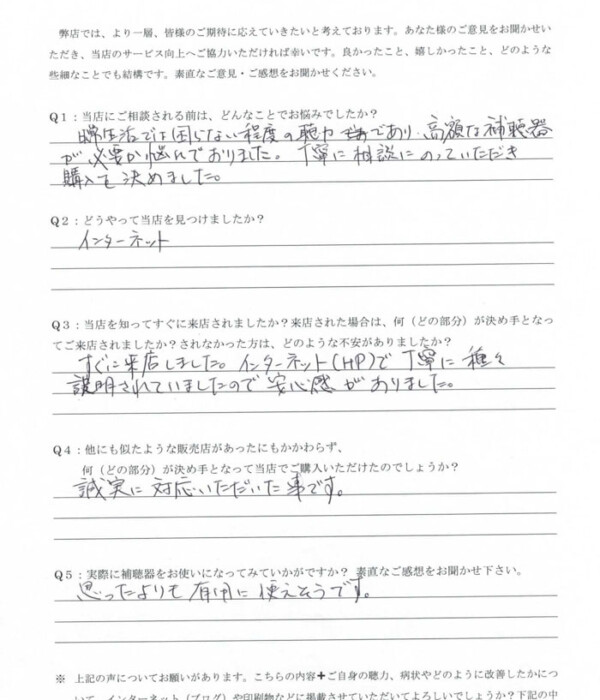

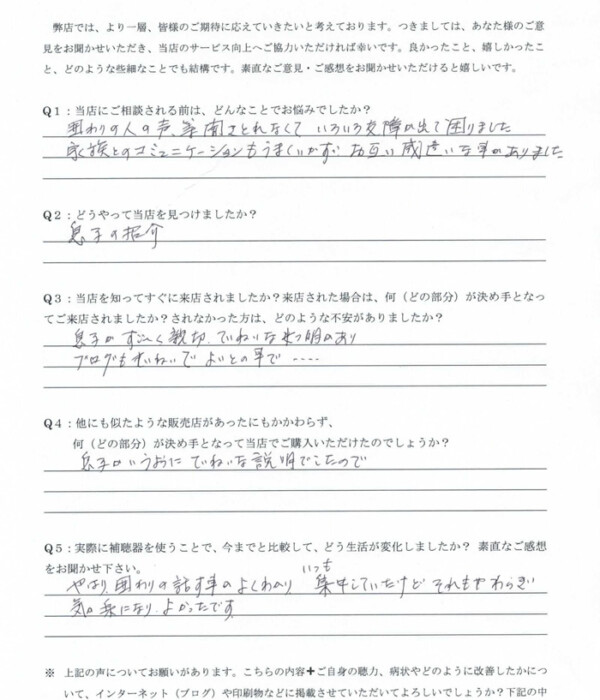

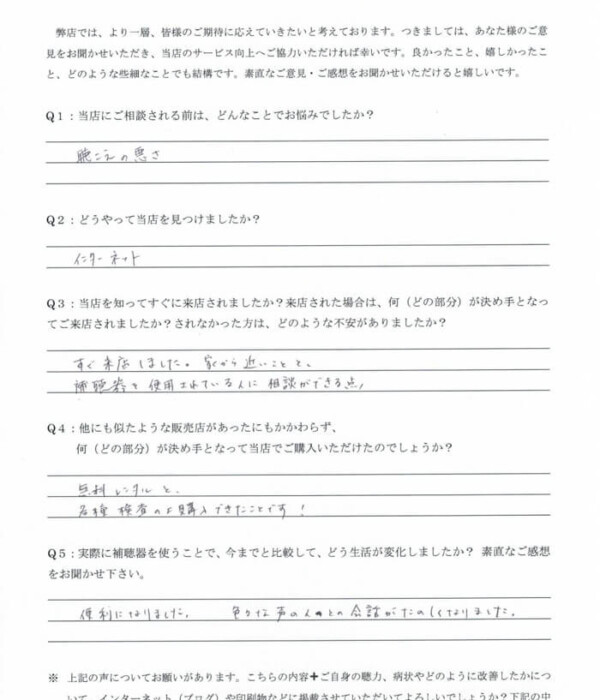

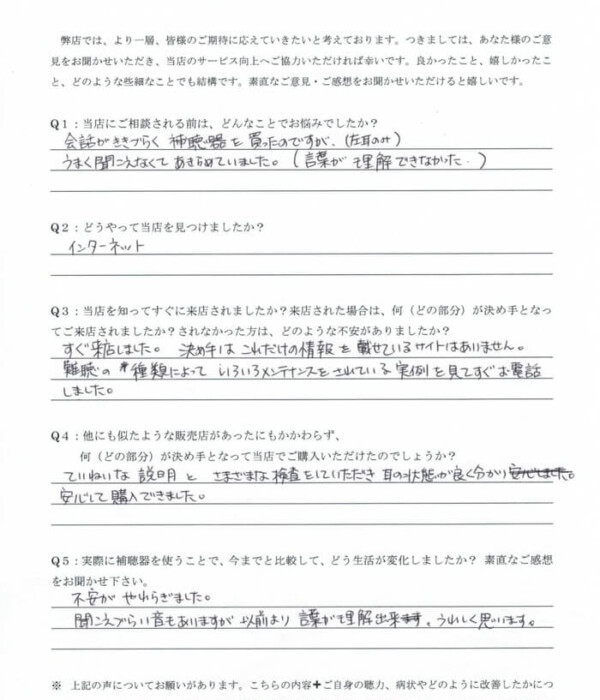

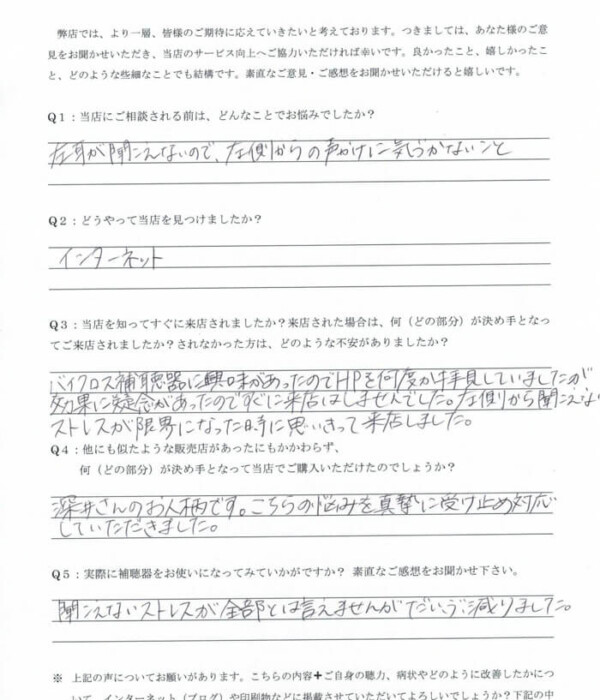

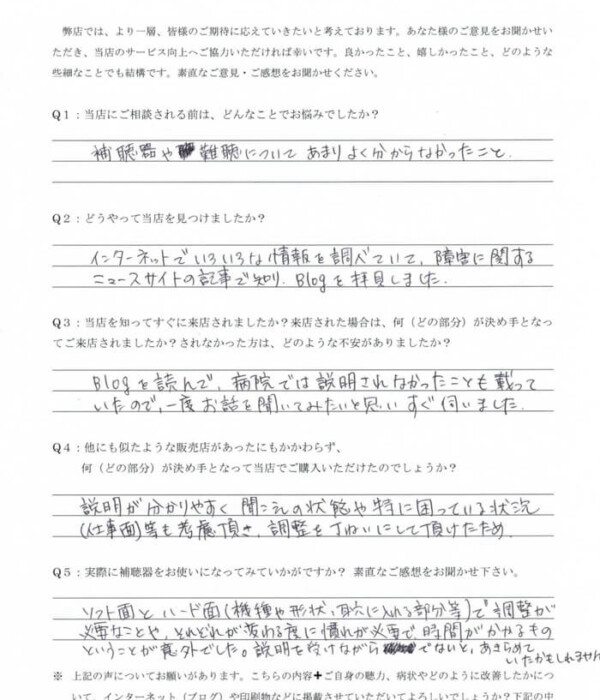

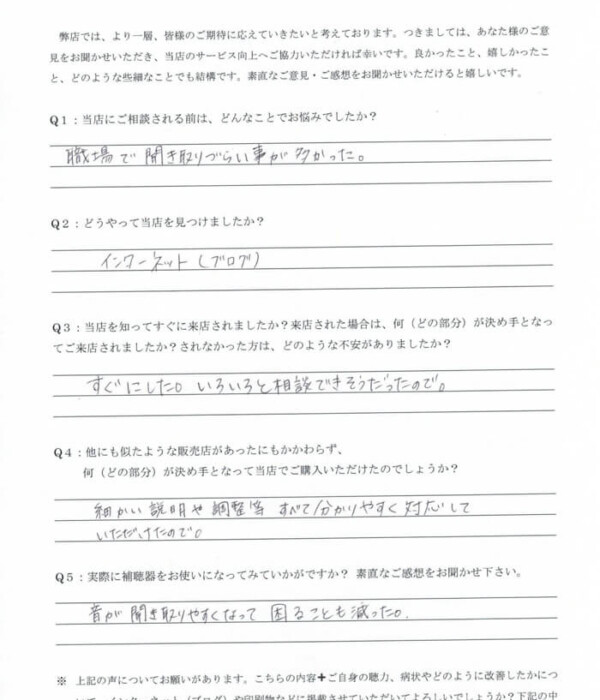

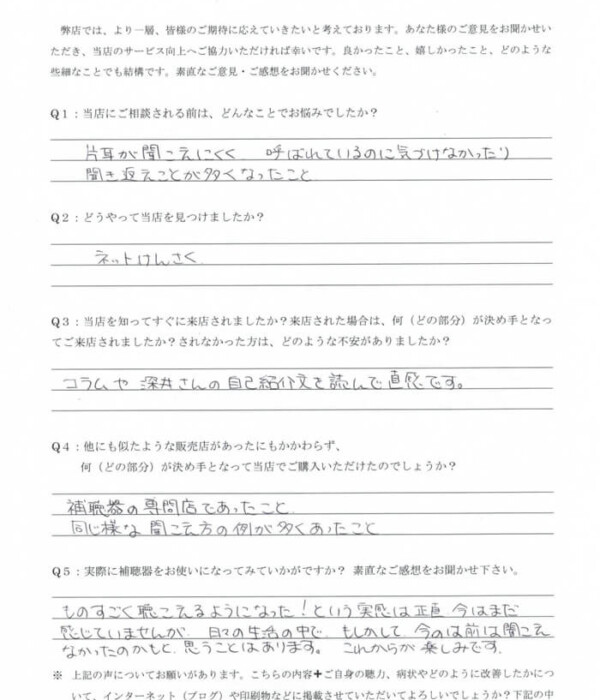

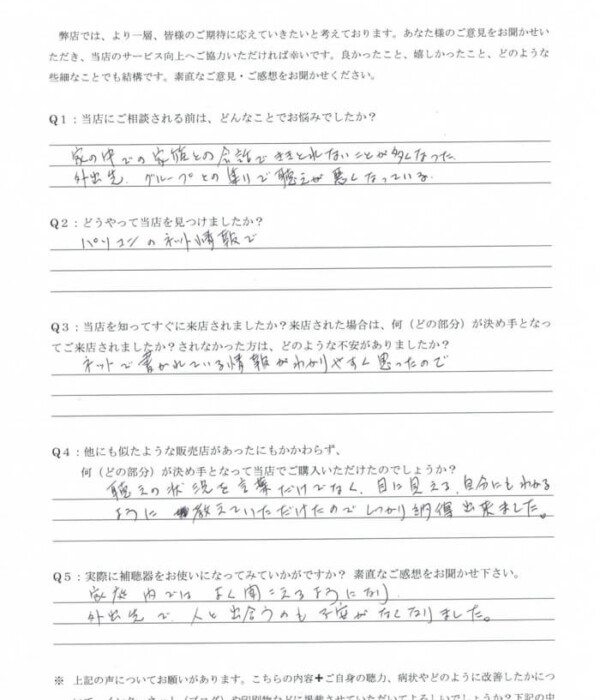

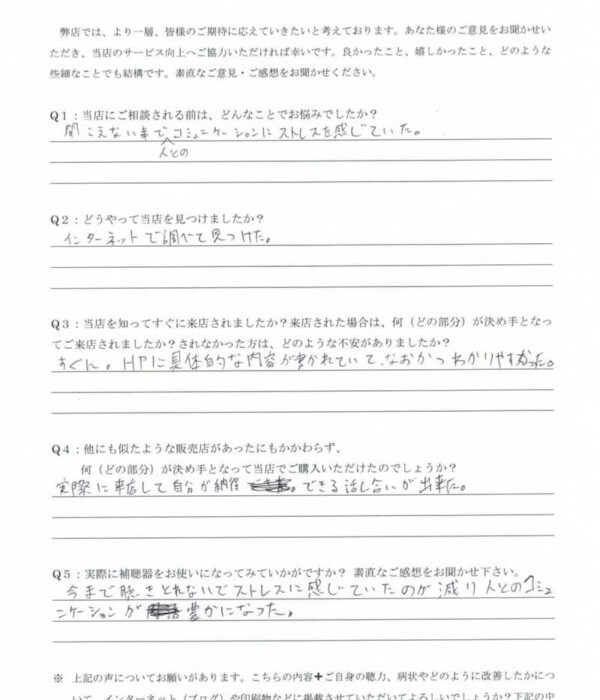

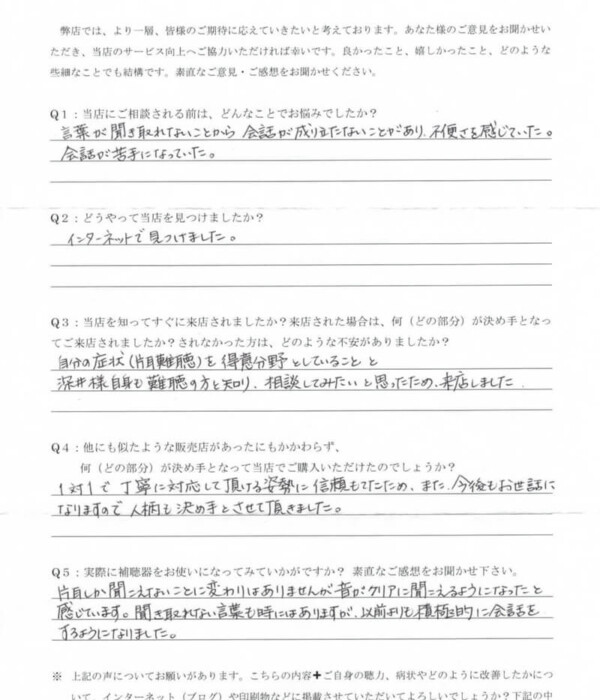

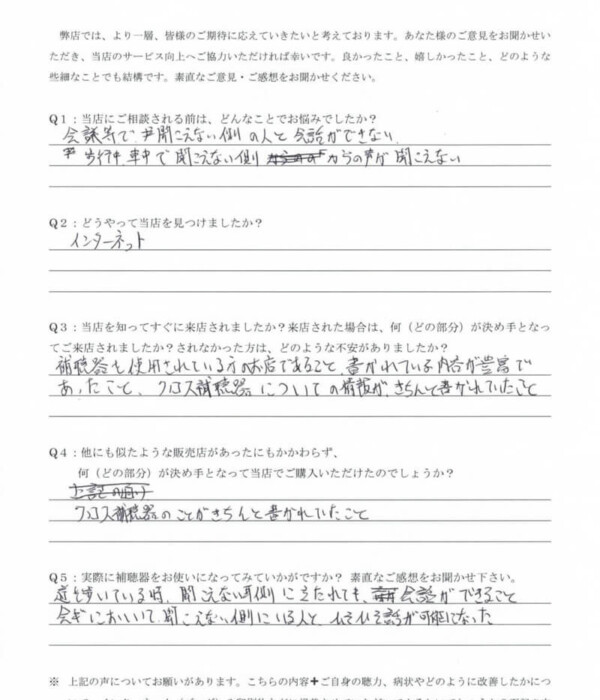

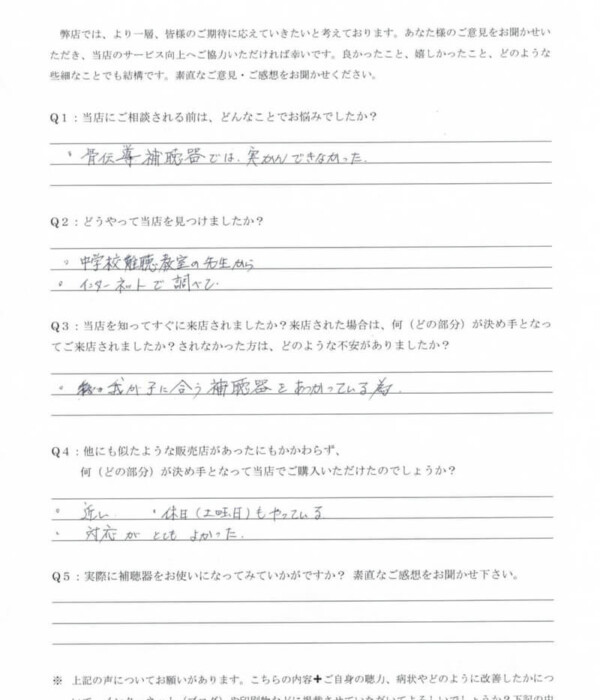

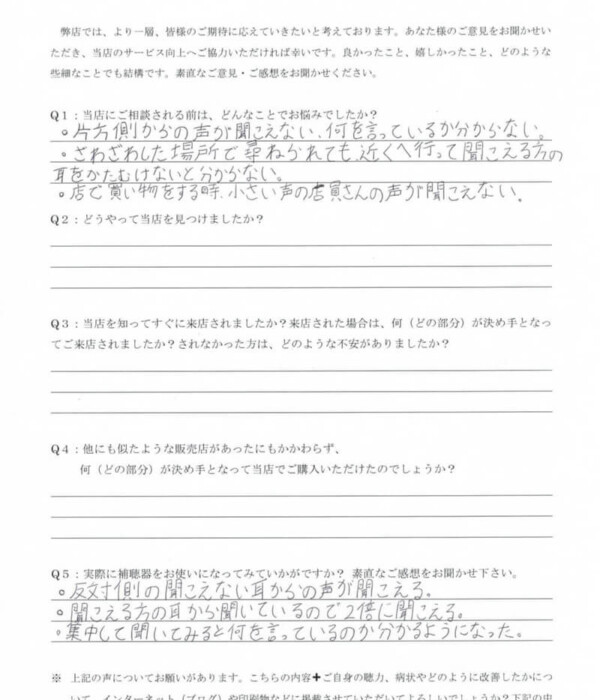

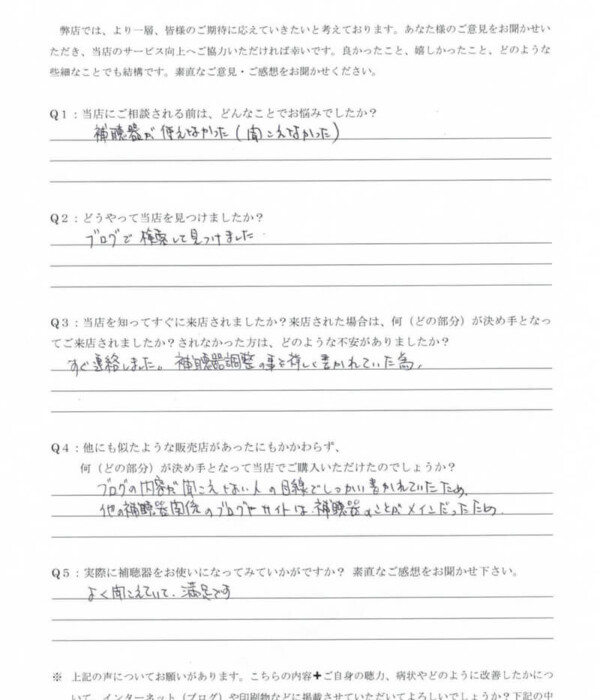

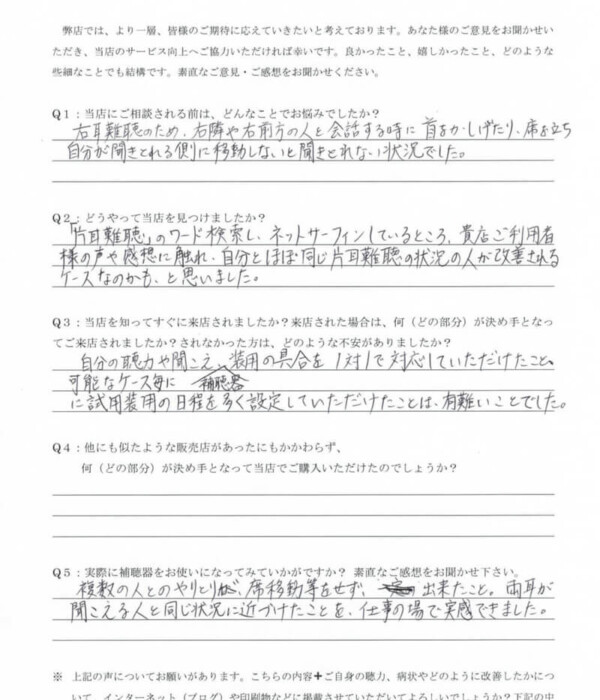

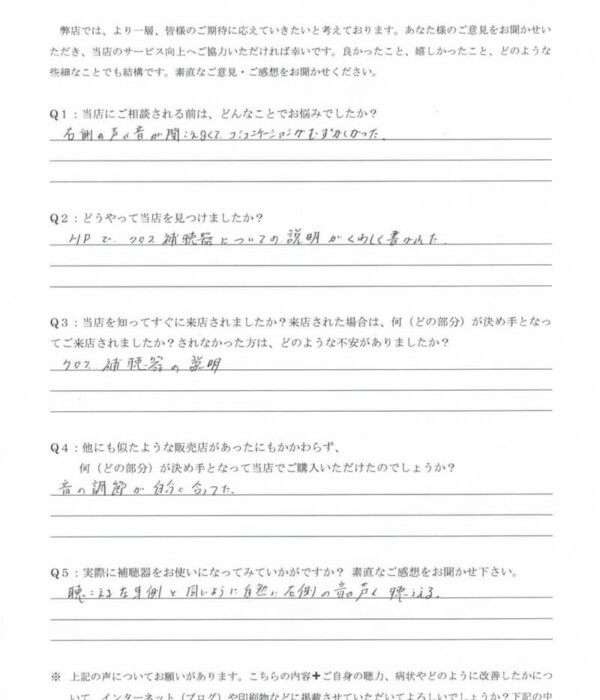

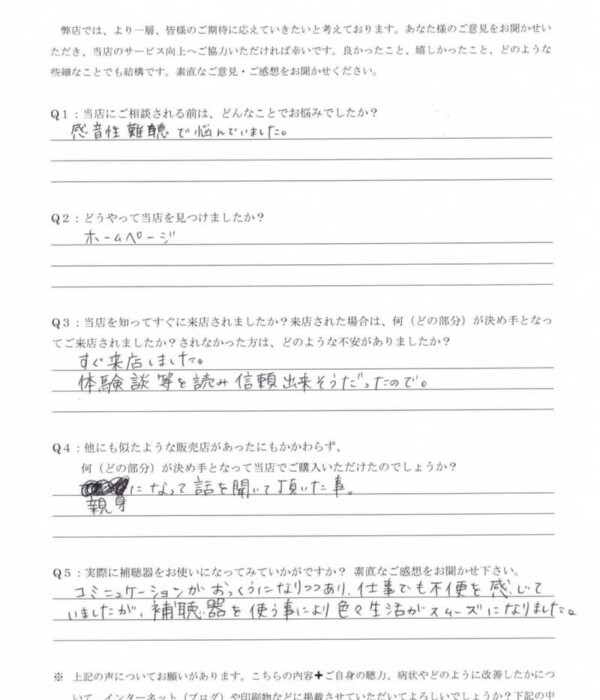

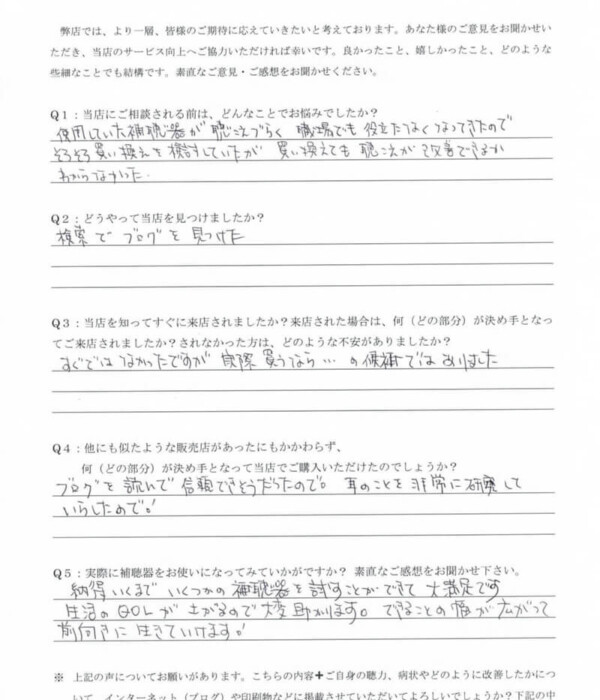

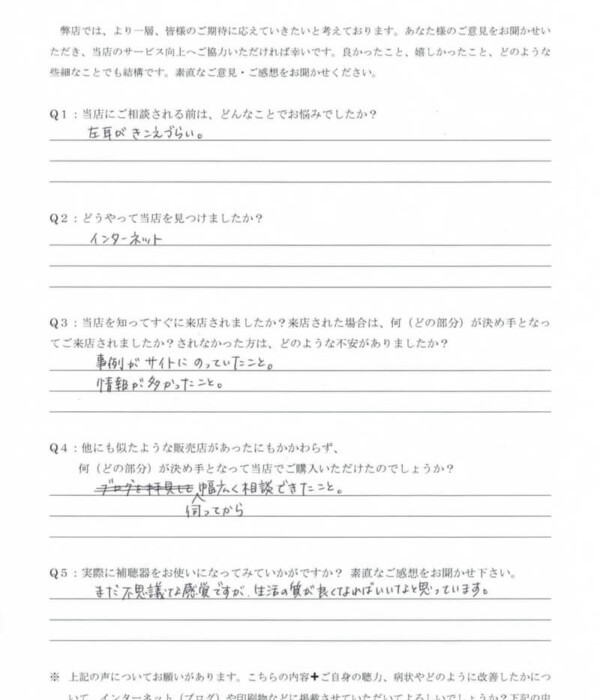

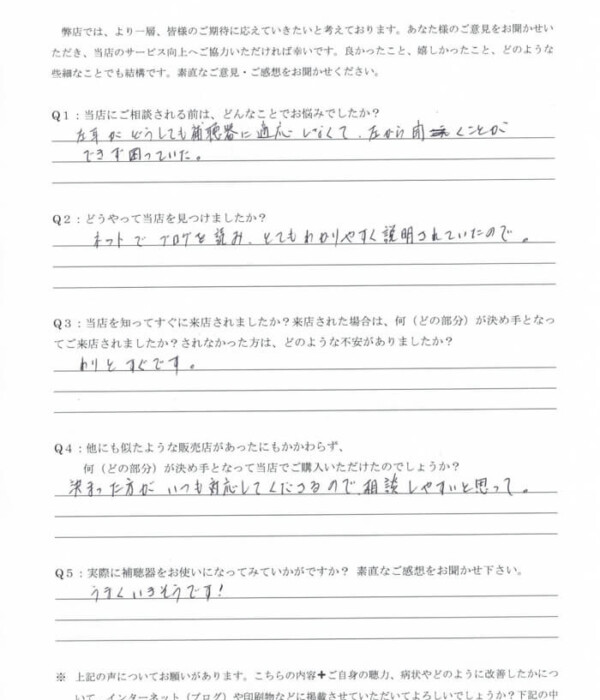

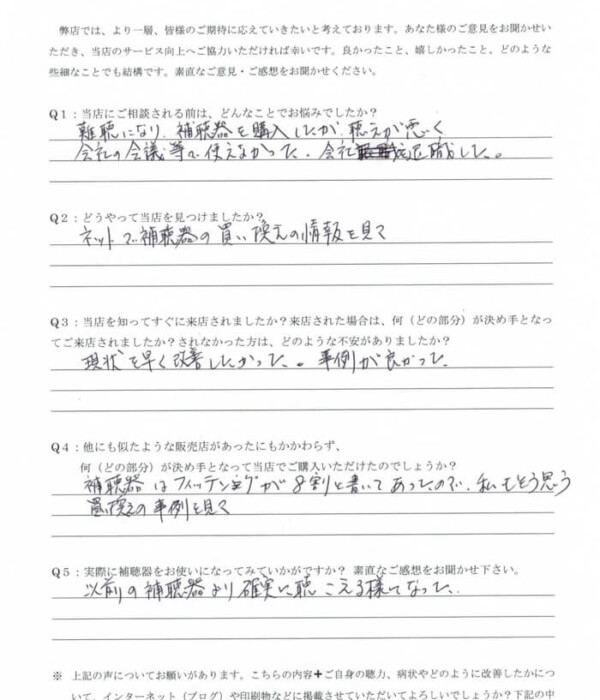

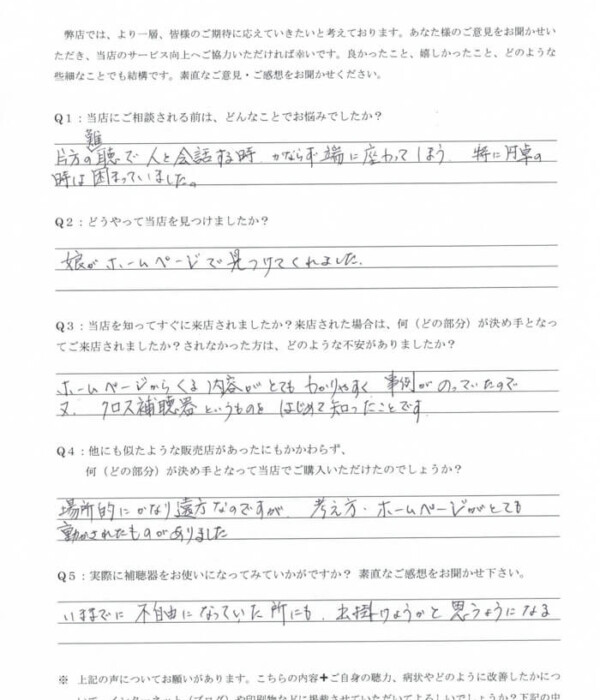

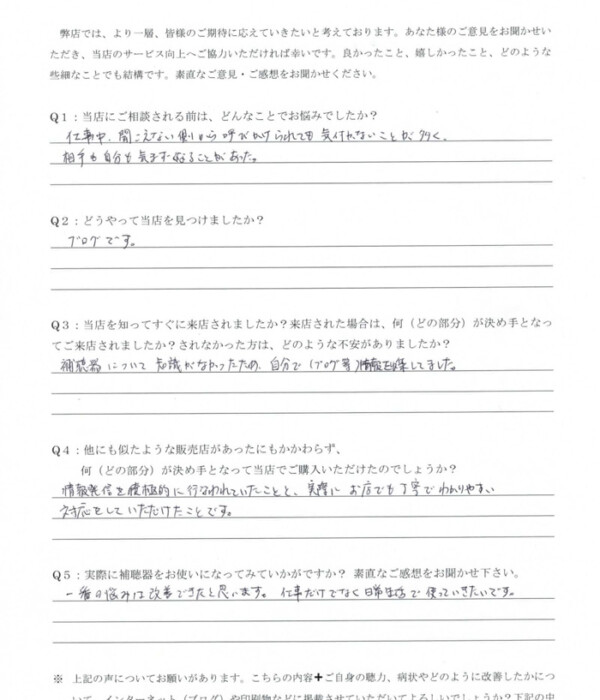

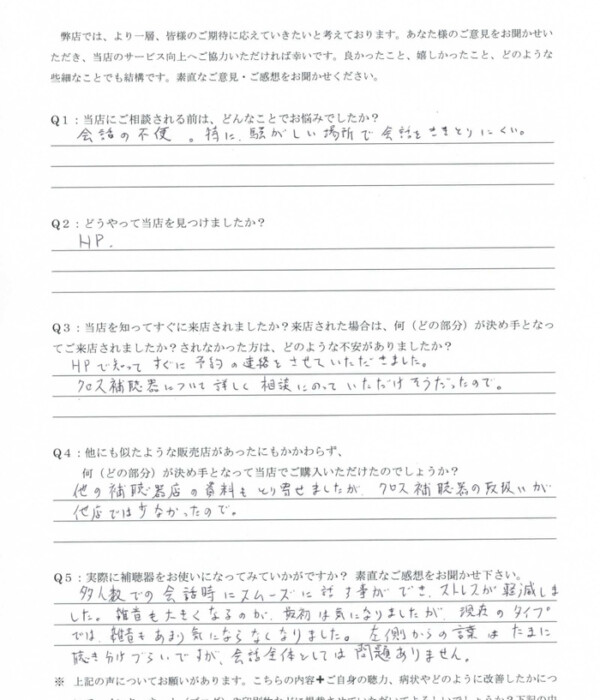

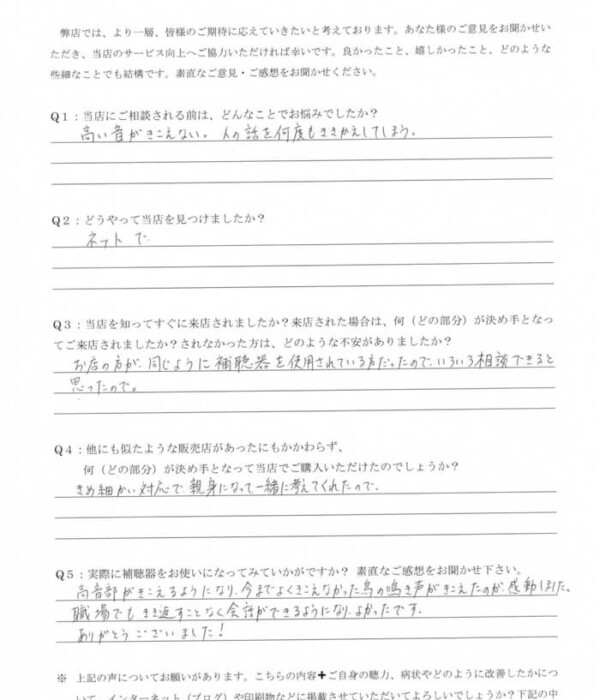

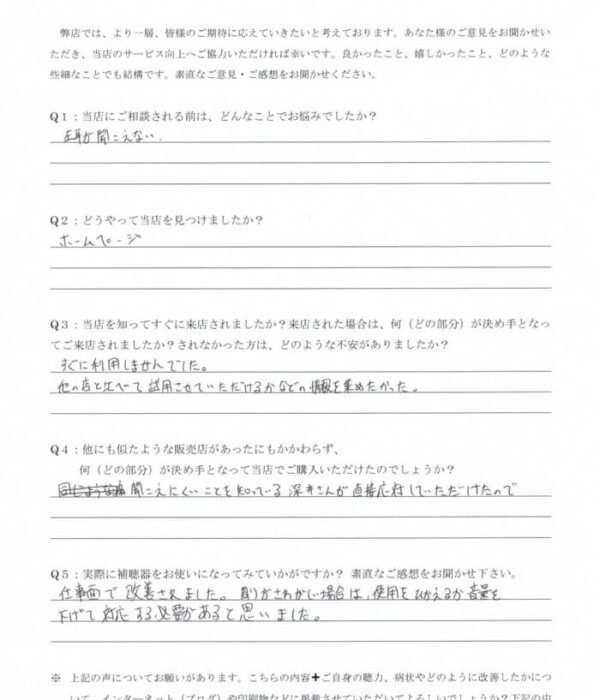

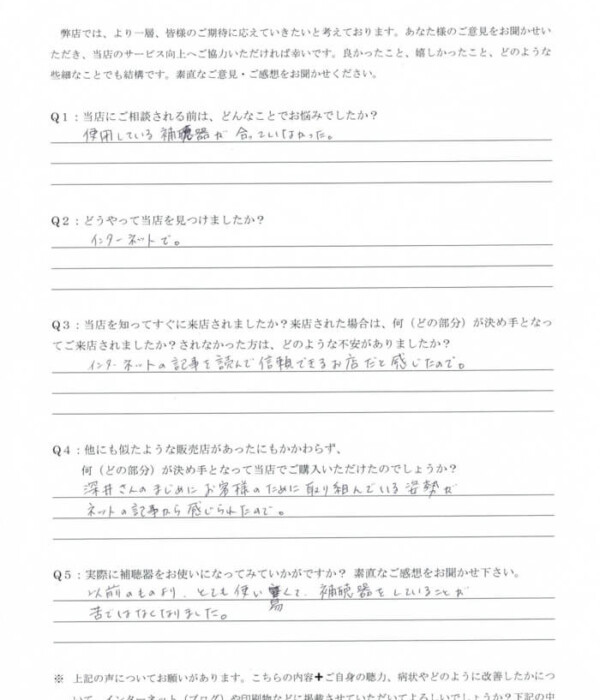

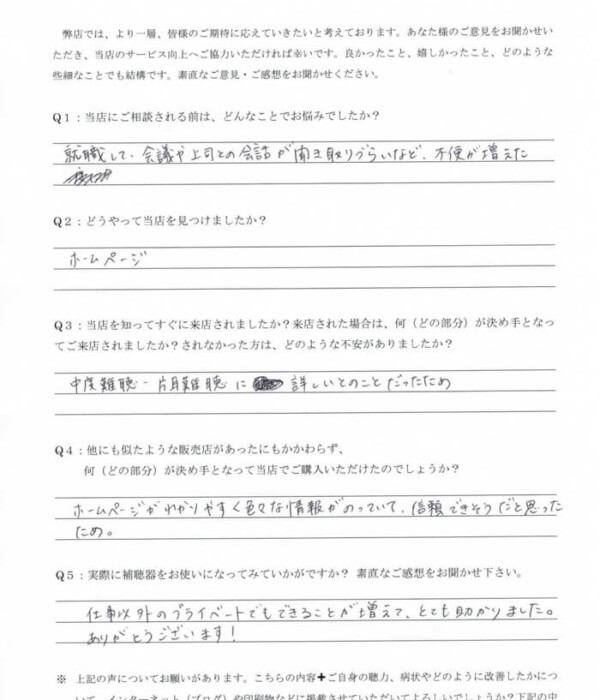

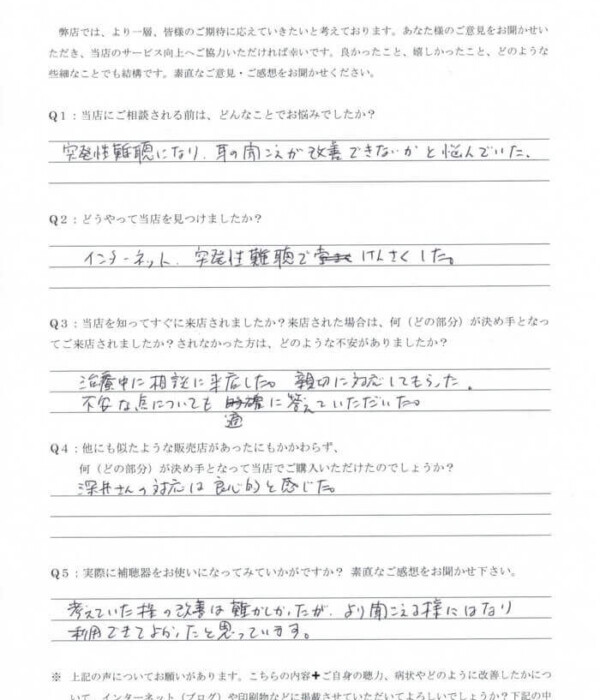

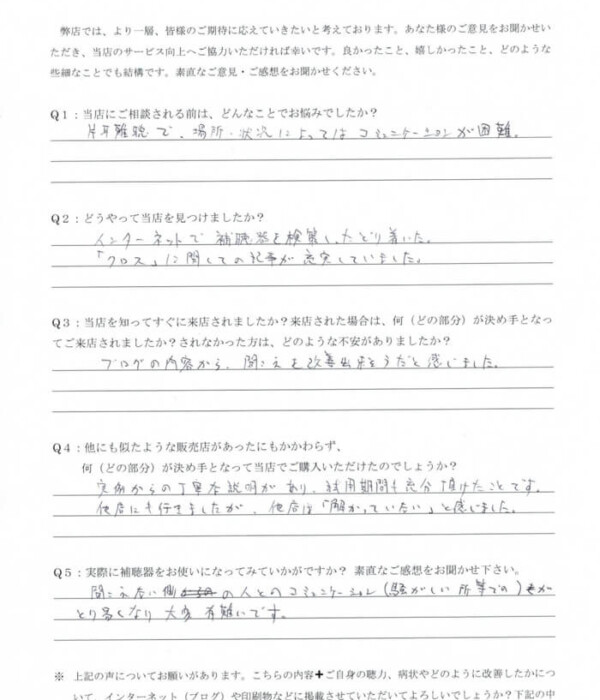

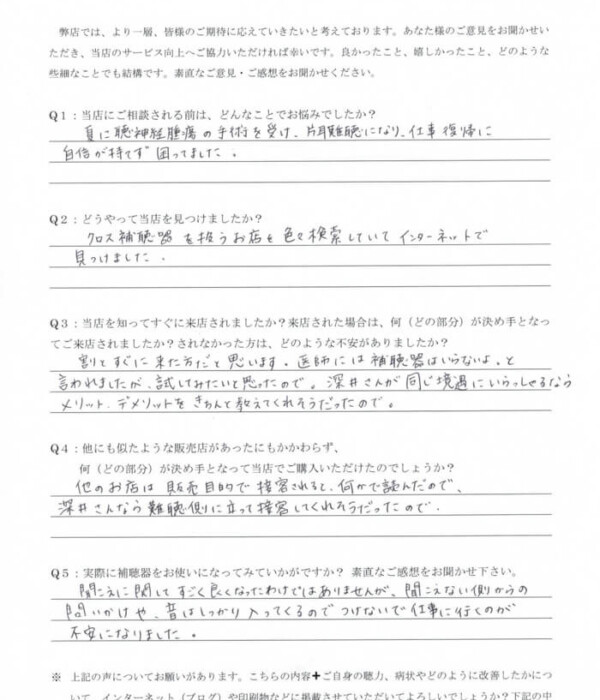

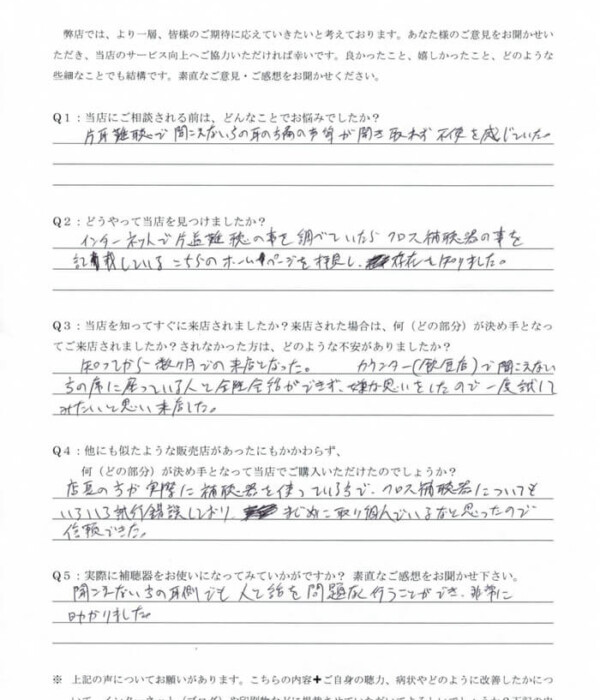

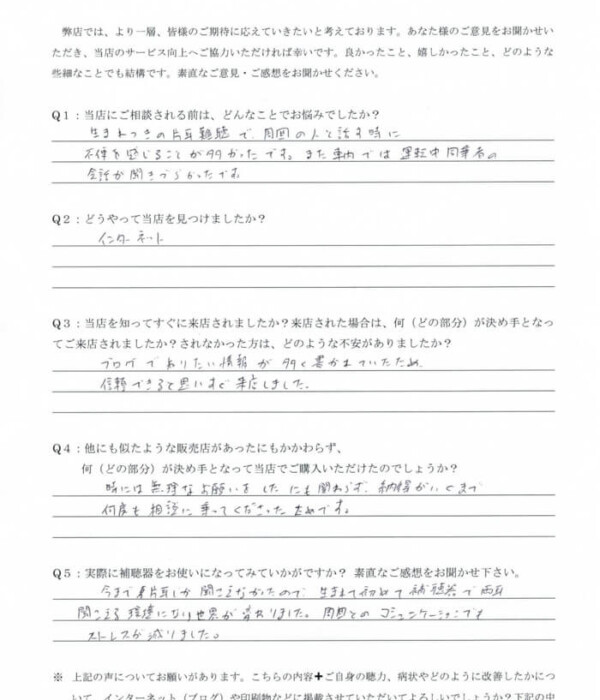

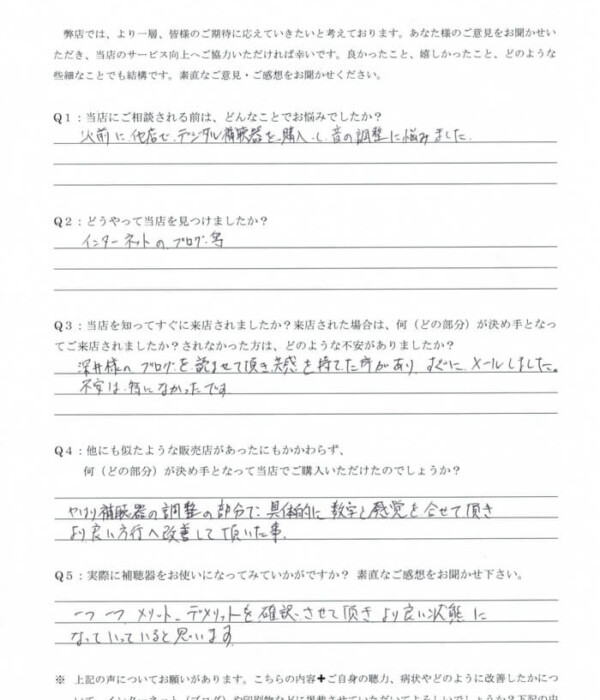

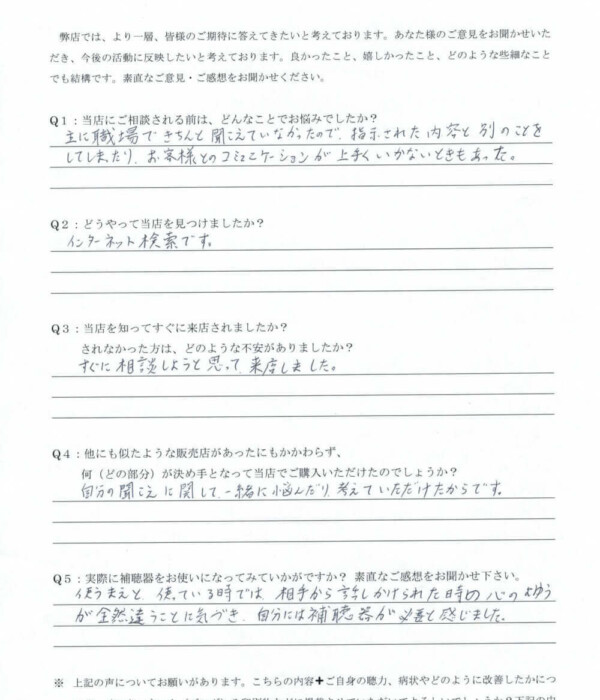

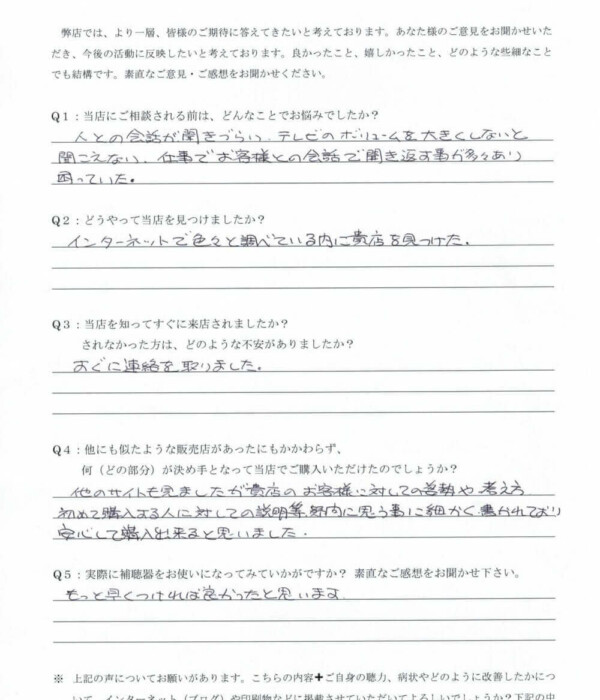

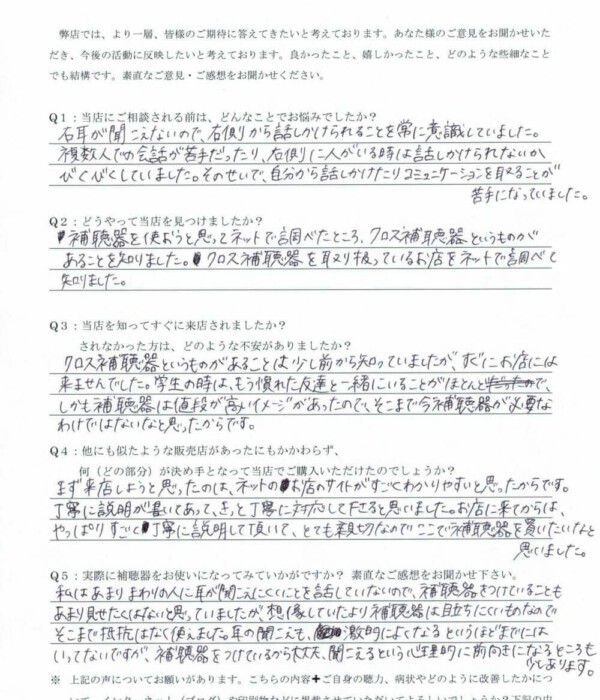

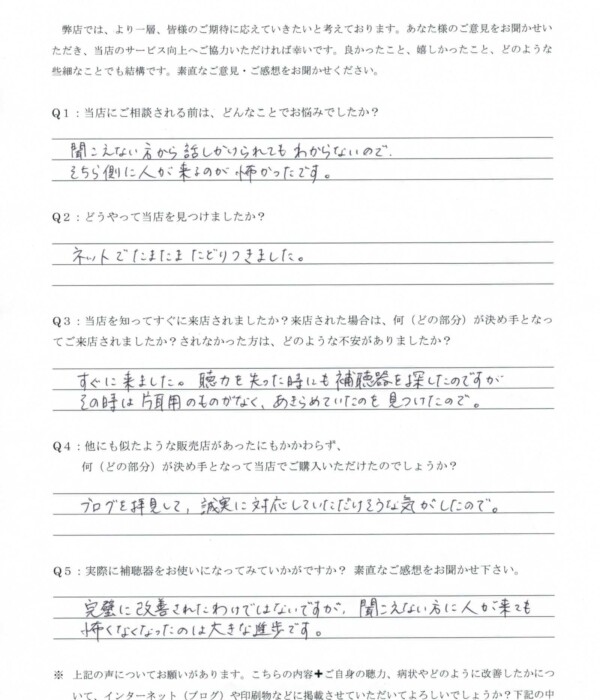

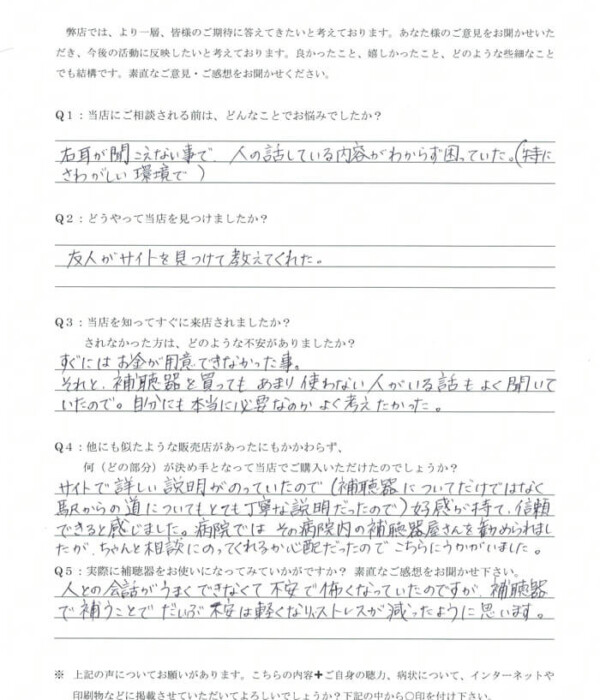

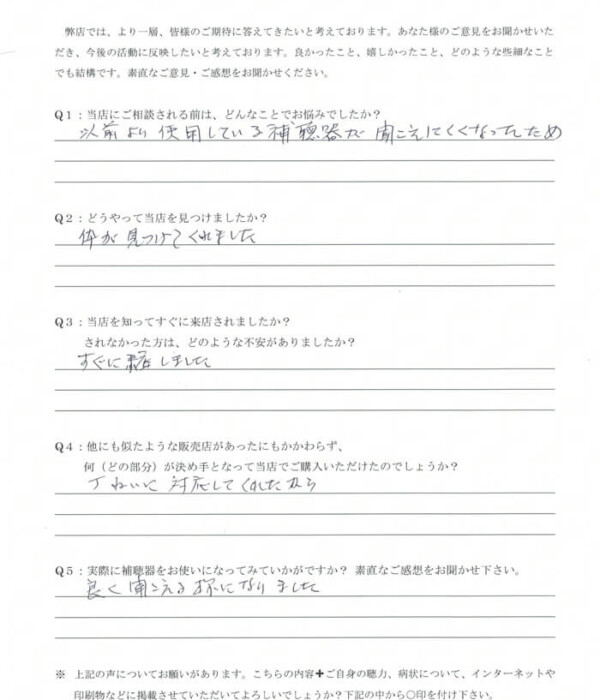

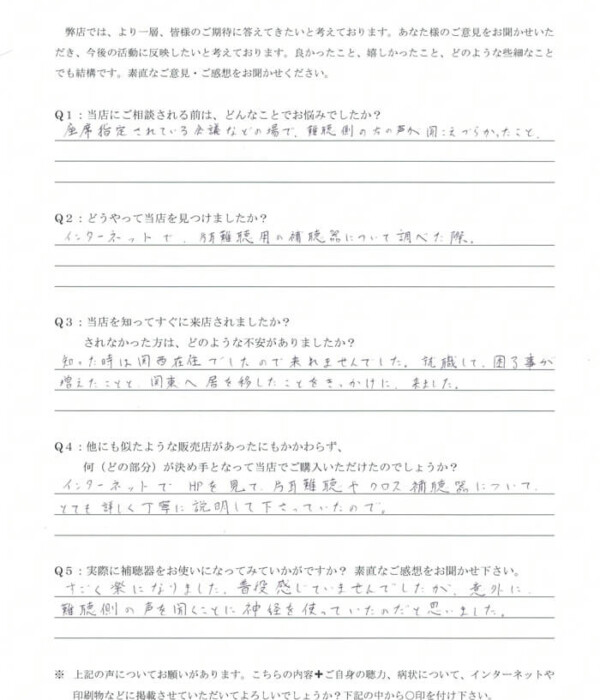

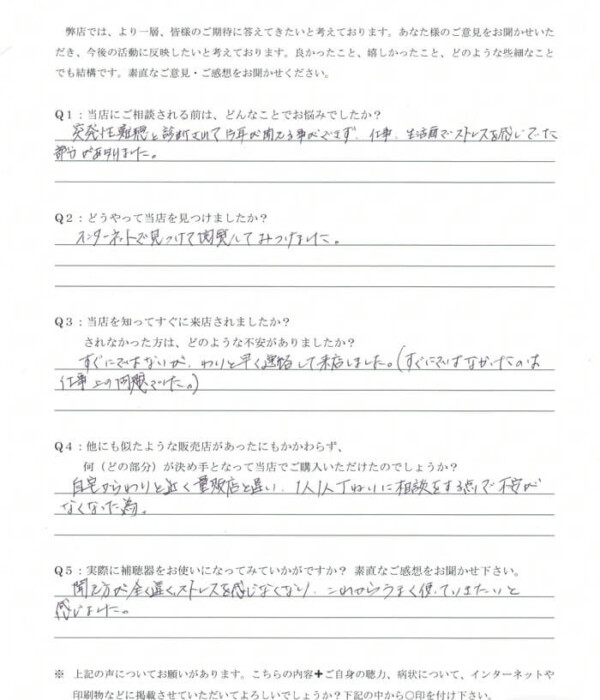

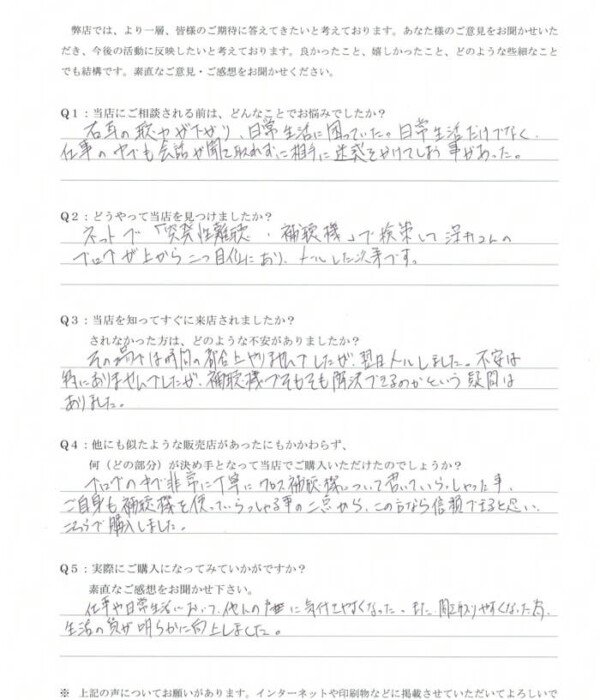

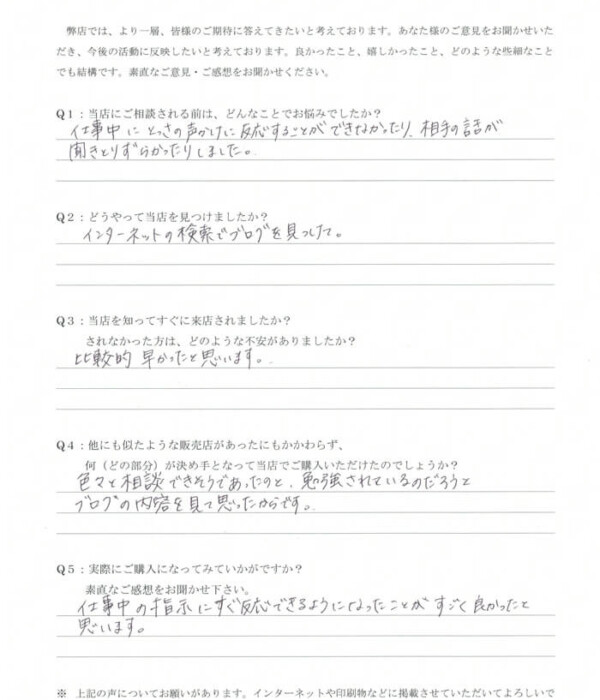

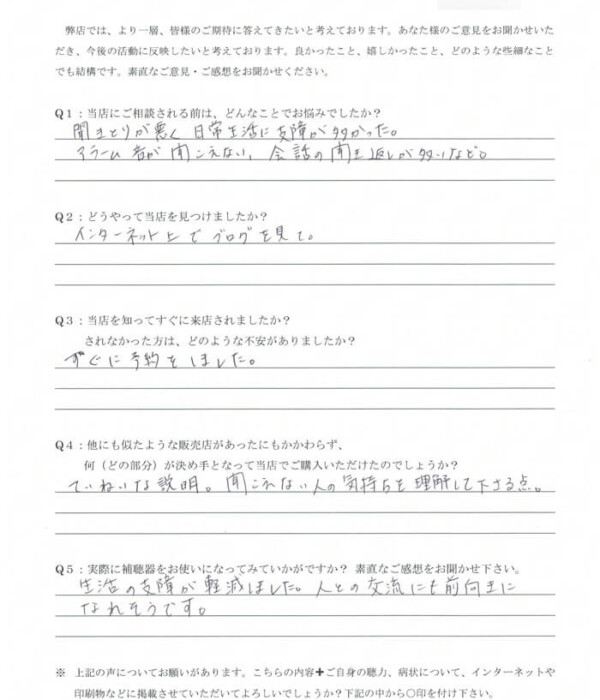

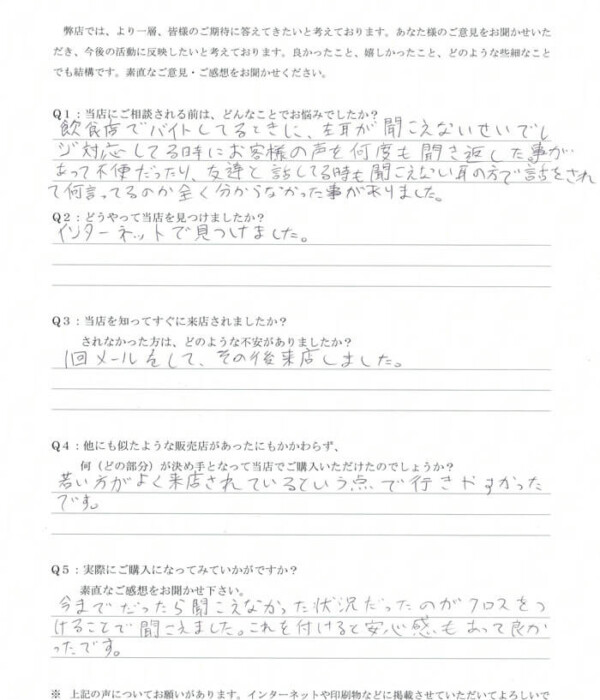

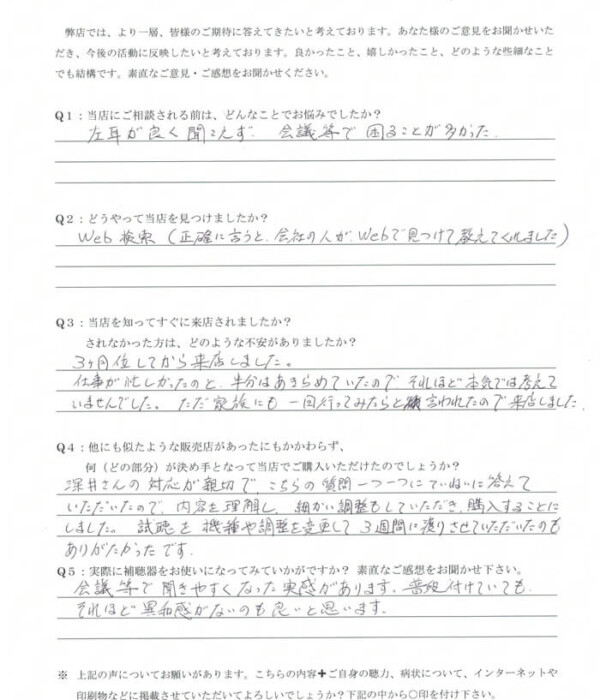

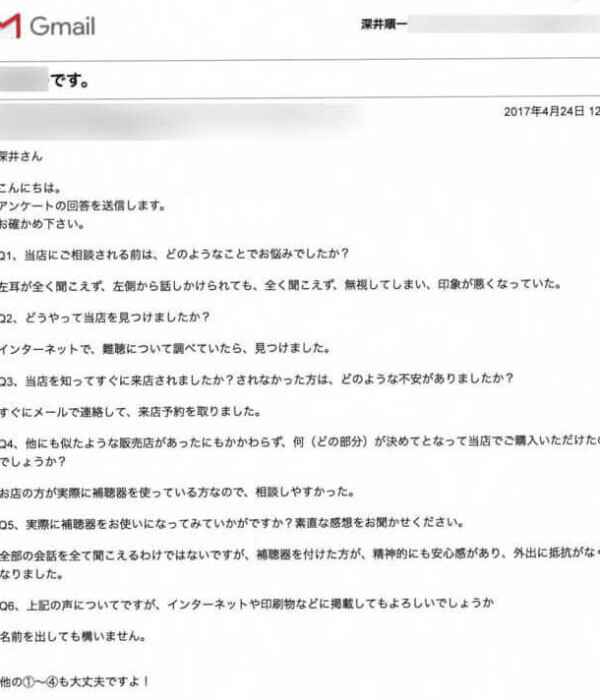

お店をご利用いただいた方の声

こちらは、このお店を実際にご利用いただいたお客様の声になります。ご参考にどうぞ。

※見づらい場合は、画面をクリック(タップ)すると画面を大きくできます。

- お客様の声②:【総合】ご利用いただいたお客様の声まとめ

- お客様の声①:Google Mapの口コミ

補聴器のご相談、承っています。

聞こえにくさにお困りの方や聞こえを改善し、自分の人生をより良いものにしていきたいとお考えの方がいましたら、まずは、以下のお問合せページより、お問い合わせください。

ご相談の流れは、以下の通りになります。

このお店では完全予約制にして、ご相談を承っています。そのため相談をご希望の方は、誠にお手数ですが、以下のお問い合わせページよりご予約をお願い致します。

お問い合わせページには、Lineや電話番号、お問い合わせフォーム(メール)がありますので、ご自身が連絡がしやすい方法で、お問い合わせください。

皆様とお会いできる日を楽しみにしています。