聞こえの改善と性能の優先順位

今現在、補聴器においては、補聴器の形状と補聴器の性能、この2つに関して、選ぶ要素があります。

そのほか、聞こえを改善する要素にも、耳の補い方、補聴器の調整など、様々な要素があります。これらの要素があると、聞こえの改善を考えた際、何を優先したら良いのか、どのように優先していけると聞こえの改善に貢献しやすくなるのかがわかりづらいかと思います。

こちらでは、なるべくその点についてわかりやすく記載していきます。

結論から言いますと、補聴器の性能における聞こえの改善度の影響度は、3番目なので、その前の耳の補い方、補聴器の調整に関して、押さえた上で、より聞こえの改善度を上げていきたい場合は、性能にお金をかけられると良いです。

補聴器がしていることと聞こえの影響度

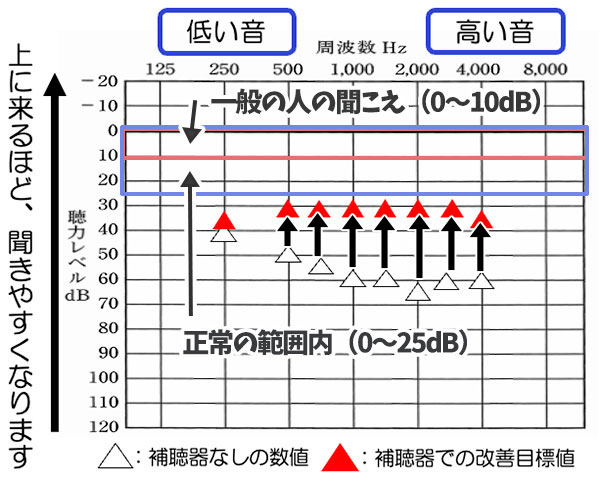

さて、復習なのですが、補聴器がしていることの一つは、低下した聴力のところに音を入れて、正常の聞こえの範囲に近づけることです。

聞こえにくさを感じているのは、聴力が低下してしまっているからであり、その低下した聴力のところに音を入れて正常の範囲に近づける。それが、補聴器がしていることですね。

実際には、補聴器をつける方は、感音性難聴という音を感じる神経の部分が何らかの要因によって悪化してしまい、音を感じとること、音の識別、区別がつきづらくなってしまいます。

単純に音を補うことの他、抑制機能を入れることで、騒がしい中や様々な音がある環境でもなるべく聞きづらくならないようサポートする機能をつけて聞こえを改善しつつ、その改善値をなるべく下がらないようにサポートすること。これが補聴器がしていることです。

さらに耳は、2つありますので、両方とも聞こえにくい場合、このような作業を左右の耳、それぞれで行います。それによって、聞こえにくさをなるべく減らす。というのが補聴器です。

問題はここからで、色々なことをする必要があるのはわかるのですが、何が、どのように聞こえの改善度に影響するのか。それがわかりづらいというのがあります。

ですので、まとめてしまうと、

- 耳の補い方(補聴器を使う耳、特殊な補聴器など)

- 補聴器の形状(補聴器の形)

- 補聴器の性能(補聴器のグレード、クラス)

- 補聴器の調整(どこまで聞こえを改善するか)

補聴器において考える要素は、この4つになり、その中における聞こえの改善度への影響度は、わかりやすくすると、

- 耳の補い方:

- 補聴器の調整:

- 補聴器の性能:

- 補聴器の形状:

このようになります。

聞こえの改善度の優先順位

ここからが大事な要素なのですが、補聴器の場合、聞こえの改善に影響する要素は、全てが一律ではありません。実際には、耳の補い方と補聴器の調整の2つが聞こえの改善度の8割を占めます。

お金が最も影響する要素は、性能ですが、その性能における影響度は、3番目になります。

お金を出すことも大事なのですが、それ以上に改善度には優先順位があります。耳の補い方と補聴器の調整の2つを押さえた上で、より聞こえを改善していきたい場合は、性能の方を上げていくことをオススメします。

耳の補い方とは、主にどの耳に補聴器をつけるか、特殊な補聴器を使うか。などの聞こえを改善する際の根幹となる部分です。

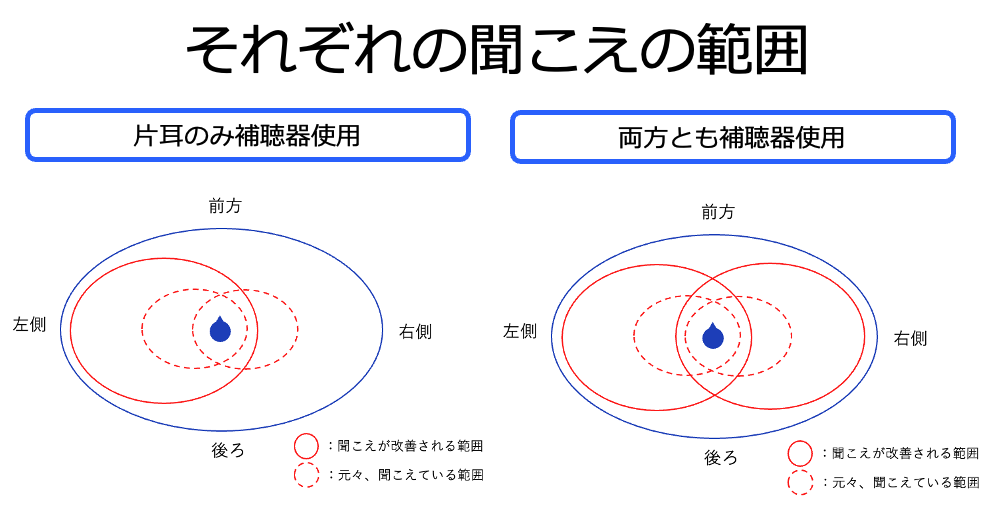

主に影響するのは、両方の耳に補聴器をつけるか、片方の耳につけるか。になります。簡単に言えば、聞こえる音の範囲を決めるものです。

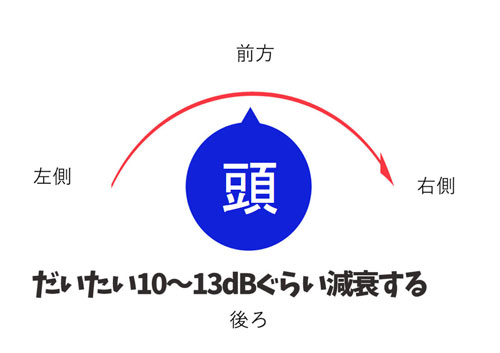

人の耳は、偶然2つあるのではなく、2つあることで初めて機能します。ですので、仮に補聴器が適合するのであれば、両方の耳に補聴器を付けられると良いです。

片方のみ補聴器をつけた場合、付けていない側の聞こえを補うことはできません。

実は、付けていない側の聞こえは、思いの外聞こえていないため、片耳だけ補聴器を付けて、両方とも聞こえているような状態にはできないので、その点に注意です。

また、補聴器の調整は、どこまで聞こえを改善するか。という、これまた聞こえの改善の根幹となる部分です。

この部分の改善値が上がると上がるほど、聞こえの改善度は上がります。

目で言えば視力のようなもので、見えるようになる。というのは、メガネをつけたから見えるようになったのではなく、例えば0.2→1.0まで視力を回復させたからになります。これと全く同じで、正常の範囲内に近づけられればられるほど、聞こえの改善度は上がるようになります。

基本的に補聴器は、耳の補い方と補聴器の調整で、聞こえの改善度の8割ぐらいは決まります。

性能ももちろん大事になりますので、お金をかけられる人は、その2つを押さえた上で性能を上げていけると良いです。