聞こえの改善値と言葉の理解度の関係

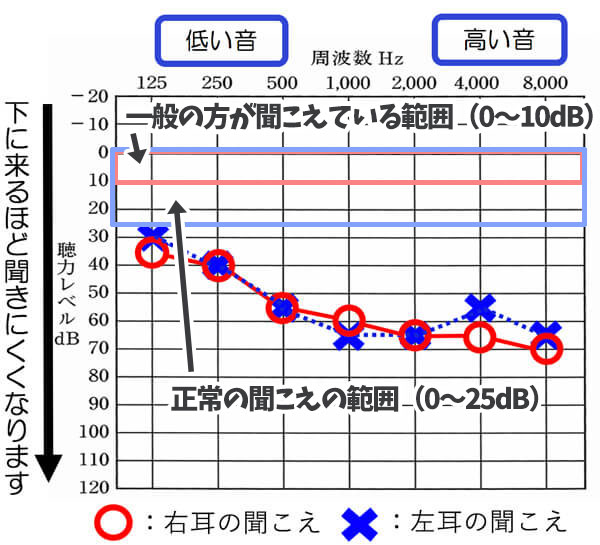

補聴器がしていることの一つは、低下した聴力のところに音を入れて、正常の聴力の範囲に近づけることです。

では、その数値の部分と言葉の理解度の関係は、どのようなものがあるのでしょうか。こちらは、より聞こえの改善について知りたい方に向けて、聞こえの改善値と言葉の理解度の関係について記載していきます。

ここがわかるようになると、どこまで聞こえが改善できると良いのか、そして、なぜ補聴器は、正常の聴力の範囲に近づけようと性能(聞こえの改善度)を上げようとしているのかがわかるようになります。

語音明瞭度測定と聴力図(オージオグラム)の関係

さて、ある程度、理解したい方へは、もう少し踏み込んで、語音明瞭度測定と聴力図の関係について理解していただくと、補聴器がしていることを理解しやすくなります。

語音明瞭度測定とは、以下のようなものです。主に言葉の理解度を調べる測定です。

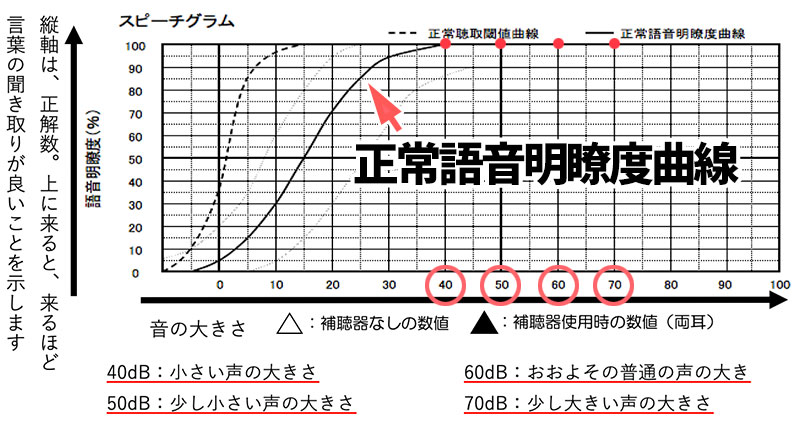

こちらで大事なのは、正常の方の言葉の理解度と音量の関係です。このグラフには、正常語音明瞭度曲線というものがあります。

横の軸が音量になり、縦の軸が、正解数になります。音量が上がるとそれに伴って、言葉の理解度が上がる。という図になります。大事なのは、正解数100%になる数値というのは、40dBということです。

上記の図にも記載されていますが、各音量の意味は、

- 40dB:小さい声の大きさ

- 50dB:少し小さい声の大きさ

- 60dB:普通くらいの声の大きさ

- 70dB:ちょっと声の大きい方の大きさ

になります。

で、ここからが大事なのですが、この40dBで、100%になる数値というのが、聴力図で示すと、25dBになります。

ですので、聴力図では、0〜25dBは正常の範囲とされています。これは、その範囲内であれば、人の音声の大半である部分を聞き取れ、困ることは、ほとんどないだろうと考えられているためです。

その事から、補聴器でもその領域内まで改善することを考えています。

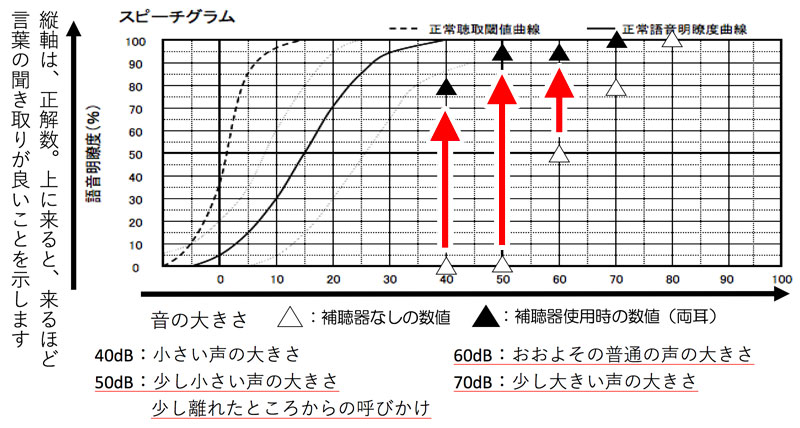

聞こえを改善し、なるべくどの音量でも聞きやすくする

言葉の観点で考えていくと、少しわかりやすくなるかもしれません。補聴器がしていることの一つは、低下した聴力のところに音を入れて、正常の聴力の範囲に近づけることです。

言い方を変えれば、なるべくそれぞれの言葉の音量でも聞こえやすくするためです。

人の声には、様々な音量があるため、一つのところだけ聞こえても困ってしまいます。全体的に小さい声でも大きい声でも普通くらいの声でも聞きやすくできるのがベストです。

それをするには、周波数に関しては、全体的に改善していくこと、そして、改善値を35dB、30dBと上げていくことです。

残念ながらまだ30dBぐらい、人によっては、25dBぐらいまで改善されるケースはあるのですが、それでも正常の人には、及びません。

40dBの声(小さい声)を改善するには、実際には、20dBぐらいまで必要で、仮にマスクをつけている人の声を聞き取る場合には、10dB〜15dBぐらいまでは必要になります。距離が離れたところからのお話(どのぐらい離れているかにもよりますが)も10〜20dBは必要です。

ですので、改善度は、徐々に上がってきてはいるのですが、まだまだ足りない部分もあります。が、少しずつ改善値が上がってきているのも事実ですので、まだまだ補聴器は性能を上げようとしている状態です。

補聴器においては、この聞こえの改善度が聞こえの大半を決めるため、補聴器の調整及び、聞こえを本当の意味でよくしていきたい場合は、この改善値を上げられるようにすると良いです。