補聴器がしている聞こえの改善

こちらでは、なるべく簡単に聞こえの改善の補足、補聴器がしている聞こえの改善について、記載していきます。

補聴器が今現在しているのは、聞こえにくくなった聴力に音を入れて聞こえを改善すること、そして、抑制機能をかけて、聞こえを改善した後の問題をなるべく改善できるようにすること、の2つです。

そして、聞こえの改善度で大きいのは、聞こえにくくなった聴力に音を入れて改善する部分で、こちらの改善度により、聞こえの改善効果は、大きく変化します。

補聴器がしている聞こえの改善

さて、冒頭にほとんど記載してしまったのですが、補聴器がしている聞こえの改善というのは、

- 聞こえにくくなった聴力に音を入れて聞こえを改善すること

- 抑制機能をかけて、聞こえを改善した後の問題をなるべく改善できるようにすること

の2つです。

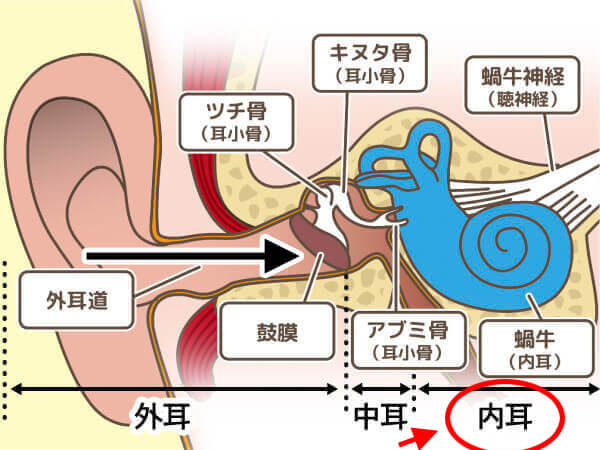

補聴器を使われる方は、感音性難聴といい、音を感じ取る神経の部分が何らかの理由で損傷してしまい、聞きづらくなってしまう状況です。

このようになると、音が聞こえにくくなるほか、言葉の識別から、騒がしいところ、様々な音があるような環境だと、音の識別、聞き分けができなくなり、音声が周りの音に邪魔されて聞きづらくなるということが起こります。

その事から、聞こえにくくなった聴力のところに音を入れて聞こえを改善すること、そして、抑制機能を搭載することで、聞こえを改善した後の問題、騒がしい中での聞き取りや様々な音があるような環境でもなるべく邪魔されないようにサポートする。

そのように補聴器は進化してきました。これが補聴器がしている聞こえの改善です。

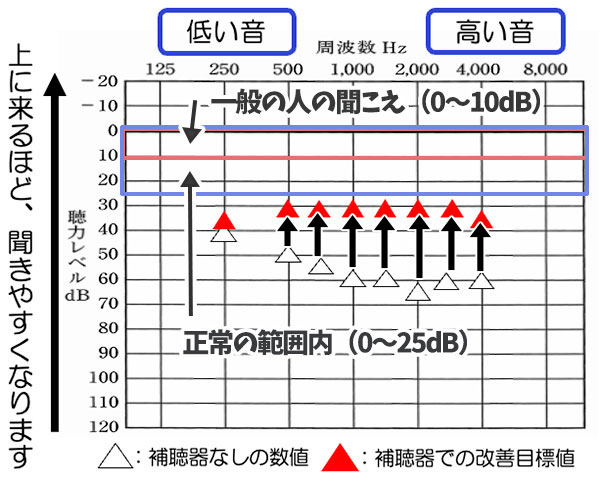

数値で見る補聴器による聞こえの改善

なかなか数値がないとわかりづらいかと思うのですが、今現在、補聴器で改善できる数値は、聴力にもよりますが、だいたい30dBぐらいになります。

人によっては、25dBぐらいまで改善される方もいるのですが、だいたいは、30dBぐらいが多いです。

この図は、聴力図と同じになりますので、意味合いとしては、0〜10dBが一般の人の聞こえの範囲、0〜25dBが正常の範囲になります。

良い方は、25dBにギリギリ入ることもあります。

そして、この数値は改善されれば改善されるほど、補聴器における聞こえの改善度は高くなります。補聴器がしていることの一つは、基本的な聞こえの改善度を上げることです。

聴力が下がっていることで聞きづらさが出ているため、この基本的な聞こえの改善度は、上がれば上がるほど、単純に聞きやすくなります。

目でいうと視力を上げる。というのに近いです。目の場合、メガネをかけることで見えやすくなっているのではなく、厳密には、視力が正常の範囲(視力)に近くなっているから見えやすくなっています。

例えばメガネをかけて、0.2→1.0になったとした場合、それによって見えやすくなっているということです。これはコンタクトレンズでも同様ですね。

簡単に言えば補聴器がしていることの一つは、元々の聞こえにくさを改善するために、音を入れて、正常の方が聞こえている範囲内まで上げることです。

視力風に言えば、元々、60dBの聴力が、30dBになるみたいなイメージです。聴力は、0〜10dBが正常なため、0に近くなれば近くなる程、聞きやすくなります。

ただ、残念なことに今現在、できている数値は、だいたい30dB、良い方だと25dBぐらいまでです。それは、音をあまりにも大きくすると、周りの音などが強く入り、補聴器を使うのが辛くなってしまうからです。

ですので、音を大きくする必要はあるのですが、何でもかんでも大きくする訳にもいかず、バランスを考えると、だいたい30dBぐらいになる。という状況になります。