補聴器の性能って何?聞こえを良くするには、どうしたらいいの?

補聴器の性能といえば、この部分をより良くしていければ、聞こえの改善度がより上がるようになる。そのようにお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

この考えは、半分正解で、半分不正解になります。というのも補聴器の性能は、厳密には、聞こえの改善度を上げる機能ではなく、聞こえの改善度を下げない機能になるからです。

こちらでは、補聴器の性能、選ぶ要素について、なるべくわかりやすくなるようにまとめていきます。

補聴器がしている聞こえの改善

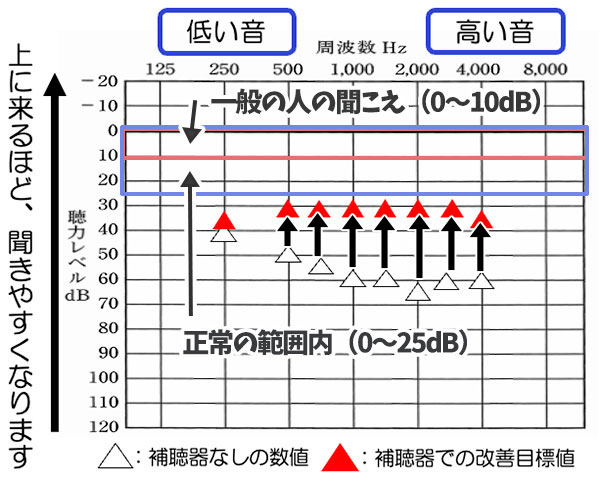

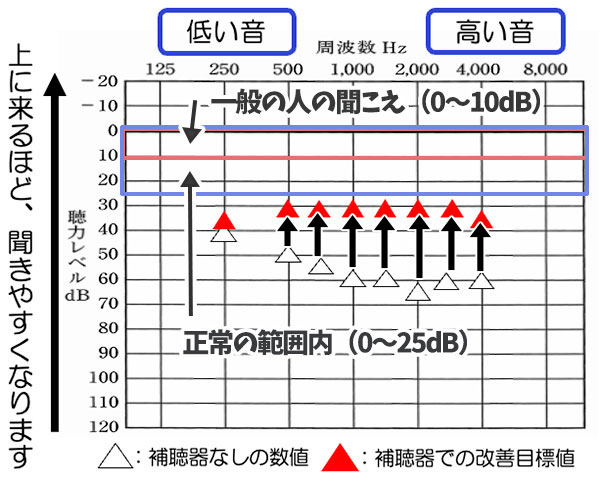

今現在、補聴器がしている聞こえの改善は、低下した聴力のところに音を入れることで、正常の範囲の聞こえに近づけること。

そして、聞こえを改善した後に様々な音が入るようになるため、それらの音に邪魔されないよう抑制機能を活用して、聞こえを下げないようにすること、この2つです。

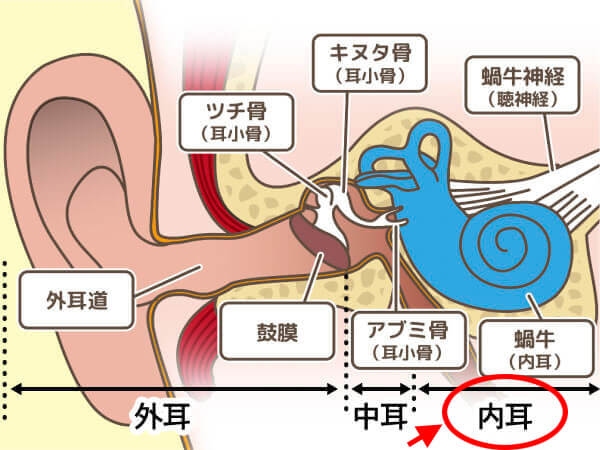

補聴器を使って聞こえを改善していくケースは、主に感音性難聴と呼ばれる難聴の方です。

これは、内耳と呼ばれる器官に何らか障害が起こり、音がうまく処理できなくなることから、

- 単純に音そのものが聞こえにくくなる

- 言葉がうまく理解できなくなる

- 様々な音がある環境下だとそれらに邪魔されて音声が理解しづらくなる

これらの症状が起こります。

単純に音が聞こえにくくなることの他、言葉がうまく理解できなくなる(というか認識がしづらくなる)、さらに様々な音がある環境下だと、それらの音に邪魔されてしまい、聞きたい人の声が聞きづらい。ということが起こります。

これらは全て、音をうまく識別ができなくなるからなのですが、こういった問題が起こるようになります。

そのため、補聴器では、低下した聴力の部分、周波数の部分を補うと共に、

騒がしい中での聞こえをなるべく阻害されないようにしたり、いくつかの音は、音を大きくする過程で辛く感じることがありますので、そういった音を抑えるようにして、聞きやすくなるようにしています。

そして、ここからが大事なことですが、補聴器における聞こえの改善度で上がる部分は、先ほどの低下した聴力の部分、周波数の部分を補うことに該当し、聞こえの改善度を下げない部分は、補聴器の性能に該当します。

いきなり初めてでここを理解することは難しいかと思いますが、補聴器の性能は、聞こえの改善度を上げる機能ではなく、聞こえの改善度を下げない機能である。ということを覚えておけると良いです。

聞こえの改善度を下げないのが性能

さて、聞こえの改善度を下げないのが補聴器の性能、ということで、どんなものがあるのか。それは、大きく分けて、

- 騒がしい中での聞き取りを向上させる指向性

- 快適性を上げるための抑制機能

の2つに分かれます。

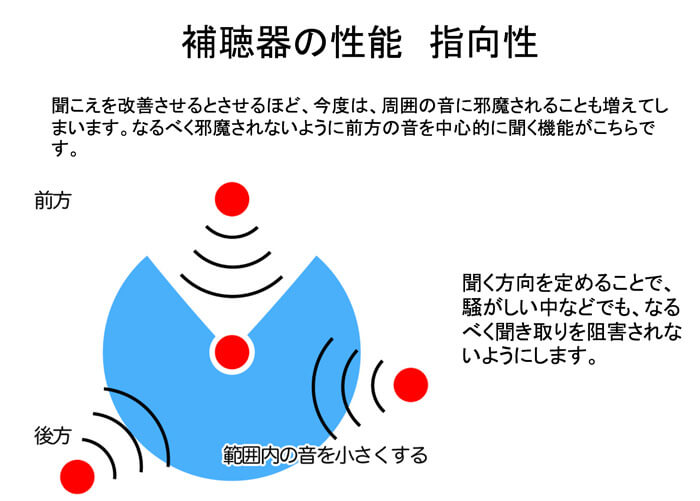

騒がしい中での聞き取りを向上させる指向性

言葉がややこしいのですが、補聴器における問題の一つは、騒がしい環境下になると聞きづらくなってしまうことです。その聞きづらくなってしまう部分をなるべく下げないようにするのが、この指向性という機能(考え)になります。

主には、聞く音の方向を定め、そこからの音を中心に聞き、それ以外の聞こえを下げることで、その方向からの音をより聞きやすくすることをしているのが指向性です。

補聴器の性能ないし、金額の大半は、ここに集約されており、この機能の性能が高いと高いほど、性能や金額も高くなります。

快適性を上げるための抑制機能

それ以外の要素として、快適性を高める機能としてあるのが、いくつかあります。

これらのものは、補聴器で音を大きくすると、どうしても聞こえやすくなったり、不快に感じやすい音になります。ですので、それらを軽減する機能もあります。

この点は、ノイズはなければないだけ聞きやすくなる(感音性難聴はノイズに弱い)ということもあり、これらの機能の有無、優劣によっても金額が変化します。

性能と選ぶ要素のグレード

今現在、補聴器には、補聴器の形の部分と性能の部分で選ぶ要素があります。

主にグレードと呼ばれていたりしますが(またはクラス)、これらのグレードごとに先ほどの機能の有無、優劣で変化します。

一つ補足でお伝えしたいのですが、補聴器で聞こえの改善度を上げる部分に影響する補聴器の調整には、性能は、そこまで影響しません。

補聴器がしていることの一つは、この低下した聴力のところを補い、正常の聞こえの範囲に近づけることです。その近づけられる量は、グレードごとに変化するかというと、そこまで変化しません。

良いものほど、抑制機能も優れているため、最終的な聞こえの改善度、どこまで改善できるかは、そこまで変わらないのですが、そこまでの改善のしやすさは変化します。

聞こえの改善から見る補聴器の性能

さて、ここまで見てみるとわかるような、わからないような。と少し混乱している方もいるかもしれません。そのため、なるべくわかりやすくなるように、まとめてみます。

今現在、補聴器において、選ぶ要素、作業工程としては、

- 耳の補い方(どの耳に補聴器をつけるか、片耳、両耳など)

- 補聴器の形状(どのような補聴器の形を選ぶか)

- 補聴器の性能(どのグレードのものを選ぶか)

- 補聴器の調整(どのぐらい聞こえを改善するか)

の4つがあります。意味合いは、上記の通りです。

ここから、補聴器において、どのように影響するのか。については、

- 耳の補い方:聞こえの改善度を上げる要素

- 補聴器の形状:補聴器の使いやすさに影響する

- 補聴器の性能:聞こえの改善度を下げない要素

- 補聴器の調整:聞こえの改善度を上げる要素

となります。

聞こえの改善を中心として考えた場合、優先順位として高いのは、耳の補い方と補聴器の調整、この2つになります。この2つで、まず初めに聞こえの改善度を上げ、その後、その上がった聞こえの改善度を性能で下げない。がお金をかける方の場合、意識できると良い点です。

性能というと、そこに注目しがちですが、補聴器の性能は、聞こえの改善度を上げる機能というよりも聞こえの改善度を下げない機能です。

聞こえの改善を上げる要素は、耳を補い方、補聴器の調整の2つになります。特に補聴器の調整で、ご自身の聴力から改善できると良い部分まで改善することが聞こえの改善としては、大事な部分になります。

補聴器をつけることで聞こえが改善されているのではなく、補聴器でご自身の聴力から改善に必要な量を補っているから聞こえやすくなっている。が実際に起こっていることです。ですので、補聴器をつけてもご自身の聴力の改善に必要な量を補えていないと改善度は下がります。

補聴器の性能を上げれば聞こえやすくなる。というわけではありませんので、そこは注意が必要になります。

まとめ

さて、補聴器の性能に関して記載してみました。こちらの内容は少しわかりづらかったかもしれません。依然として、こちらで伝えたかったことは、補聴器の性能は、聞こえの改善度を上げる要素ではなく、厳密には、聞こえの改善度を下げない機能である。ということです。

聞こえの改善の観点で見た場合、優先順位が高いのは、耳の補い方、補聴器の調整になります。その後、性能に関して、考えていけると良いですね。

補聴器の性能というと、どうしてもイメージ的にお金を支払えばという感覚はあるかもしれませんが、実際には性能には活かし方がありますので、その点にご注意ください。