補聴器の助成金って何がある?条件は、窓口は?

今現在、補聴器に関する助成金に関しては、いくつかあります。

ただどれも助成金を受けるには、いくつかの決まりがあり、それが受けられるか受けられないかは、その方の状況によって変化します。

こちらでは、その助成金に関して、受けられる条件、窓口に関して、紹介していきます。

今ある助成金の制度は、3つ+医療費控除

まず、補聴器に関する助成金制度には、

- 障害者自立支援法

- 軽度・中等度難聴児・者への補聴器購入助成制度

- 高齢者(65歳以上)への補聴器購入助成制度

- 医療費控除

全部で、この4つがあります。

障害者自立支援法

- 対象:聴力が両耳70dB以下or片耳、50dB、片耳、90dB以下

- 助成額:約4万〜7万ぐらい

- 窓口:お住いの市区町村の障害福祉課(役所)

- 注意:利用する場合は、補聴器購入前に行う必要あり

こちらに関しては、国が定めた障害者と認定された方々に対して、障害者手帳を発行したり、補聴器を購入する際に助成金を受けられる制度になります。

対象基準は、両耳とも70dB以上の聴力、または、片耳が50dBでもう片耳が、90dB以下の場合になります。

この場合の聴力は、4分法と呼ばれるもので計算されたもので、仮に対象となる場合、だいたい聴力を調べた場所で「身体障害者手帳の交付の対象となるのでは?」と意見をもらえると思います。

逆にないということは、対象にはならず、助成の対象にならない可能性が高いです。

相談窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課、あるいは、高齢者福祉課が担当することが多いです。

仮に気になる場合は、そこでご相談いただくことをお勧めします。すると、耳鼻科さんを案内されますので、そこで耳の状況を調べていただき、交付の対象となるか、そうじゃないかを判断してもらえます。

なお、この制度を利用する場合は、必ず、補聴器を購入する前に行う必要があります。補聴器購入後に後から申請することはできませんので、その点にご注意ください。

軽度・中等度難聴児・者への補聴器購入助成制度

- 対象:18歳未満で、障害者自立支援法を受けられない児童

- 助成額:2万〜4万(自治体により変化)

- 窓口:お住いの市区町村(役所)の障害福祉課

- 注意:行なってる市区町村としていない市区町村あり

- 調べ方:お住いの市区町村+補聴器購入費助成制度と検索

- 備考:補聴器購入前に相談する必要あり

こちらは、先ほどの障害者自立支援法を受けられない児童(18歳未満)の方が対象になる助成制度です。

使う方が、18歳未満で、かつ、お住いの自治体にこの制度があれば、補聴器購入後に、申請する事で、助成金を受けることができます。

相談窓口は、こちらもお住まいの市区町村の障害福祉課が担っていることが多いです。

こちらもまた、補聴器購入前に相談する必要があります。その点にご注意ください。

高齢者(65歳以上)への補聴器購入助成制度

- 対象:65歳以上で、障害者自立支援法を受けられない方

- 助成額:2万〜4万(自治体により変化)

- 窓口:お住いの市区町村(役所)の障害福祉課

- 注意:行なってる市区町村としていない市区町村あり

- 調べ方:お住いの市区町村+補聴器購入費助成制度と検索

こちらは、障害者自立支援法を受けられない高齢者の方への助成制度になります。先ほどの、ご高齢の方、版といえば、わかりやすいかもしれません。

使う方が、65歳以上で、かつ、お住いの自治体にこの制度があればご利用できます。

窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課が担っていることが多いです。

こちらもまた、補聴器購入前に相談する必要があります。その点にご注意ください。

医療費控除

- 対象:医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入

- 窓口:耳鼻咽喉科(補聴器相談医のみ可能)

- 相談:医療費控除を希望する場合は、補聴器の相談前に耳鼻科へ

- 注意:医療費控除の最終決定権は、税務署(国税庁)になります。

- 医師会:補聴器購入者が医療費控除を受けるために

- 国税庁:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて

こちらは、管轄が国税庁になりますので、国税庁の内容を引用します。

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。

引用:国税庁 補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて

補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。

医療費控除に関しては、このようになります。難しいことが書かれていますね。国税庁らしいといえばらしいです。

まず、補聴器が診療等に直接必要かどうかは医師の判断に基づくことになりますので、この医療費控除の助成を受けられるか、受けられないかは、医師が決めることになります。

そして、仮に助成の対象になる場合は、医師が指定した業者、あるいは、紹介した業者、場所で相談し、そこで補聴器を購入します。医療費控除の場合は、このように相談して補聴器を購入することができます。

ですので、こちらを希望する場合、補聴器の相談をする前に(補聴器のお店に行く前に)耳鼻科さんへ相談する必要があります。

医療費控除の書類は補聴器相談医のみしか作れませんので、その相談医がどこにいるのか。それを調べて、ご相談に行くことをオススメします。

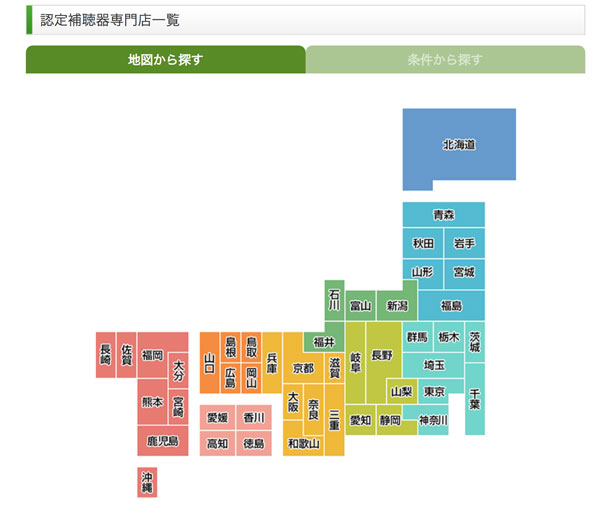

リンク:認定補聴器専門店検索サイト

基本的には医師に業者を紹介されるケースが多いかと思いますが、この医療費控除の書類に関しては、認定補聴器技能者という資格がある方しか記載することができません。

その認定補聴器技能者は、認定補聴器専門店というところには、必ず、一人はいるようになっていますので、仮に探される場合は、ここで探すと良いです。

このような仕組みが医療費控除になります。

補足:このお店の場合は?

少し補足で、このお店の場合に関して、記載していきます。

実は、このお店の場合は、医療費控除のみ使うことができません。残りの3つであれば、ご利用いただけます。

医療費控除の条件に認定補聴器技能者の資格があることが条件なのですが、私自身、今現在、取得中となります。(取得に結構、時間がかかります)

こちらは、このお店、私自身の事情ということになりますので、仮に医療費控除が対象になるお客様には、医療費控除分を還元するため、少し割引して、販売をしています。

この点のみ、誠に恐れ入りますが、予め、ご了承いただければ幸いです。

助成金のまとめ

こちらでは、補聴器の助成金に関して、まとめてみました。

今現在、補聴器に関する助成金には、これらのものがあります。

利用できる方は、利用していただければと思うのですが、実際には、各市区町村で少々条件が異なったりします。

ですので、ご希望の方は、お住まいの地域の市区町村の障害福祉課、高齢者福祉科などで実際にご確認いただくことをお勧めします。

以上、補聴器の助成金って何がある?条件は、窓口は?でした。