補聴器は、両耳につけなければいけない?

補聴器における聞こえの改善は、ご自身にとって最善の方法を選べると良いです。

特に両耳とも聞こえにくいケースの場合、補聴器を両耳に装用して聞こえを補っていくことが最善の状態になるケースが多かったりします。

しかし、現実世界では、必ずしもそうとは言えない状況があります。

中には、片耳側が何らかの要因により、音の聞こえ方が異質で、つけられない方、あるいは、人によっては、経済的理由もあり、難しいケースもあります。

ですので、こちらに関する返答は、理想はそうだけど、実際には、できる人だけ、両方の耳につける。になります。

この点は、人により、最善の方法は変わるとも言えます。

両方の耳に補聴器をつけることが最善の方法であれば、そのようにし、最善の方法がそうじゃないなら、別の方法を考える。ということですね。

今回は、こちらに関して、記載していきます。

なぜ補聴器は両方の耳につけるとよい?

初めにお伝えしていきたいのは、なぜ補聴器は両方の耳につけると良いのか。という点です。

両方とも聞こえにくい場合、片方だけ補うだけでも良いのでは?と単純に思うかもしれませんが、基本的に人は、両方の耳があって、音の方向感がわかったり、聞こえるようになり、どこからきても理解しやすくなります。

補聴器の世界的にいうと、こんな感じになります。

音の方向感とかそういったものもそうなのですが、実は、騒がしい中での聞き取りで結構、片耳のみと両耳での装用で差が出てきます。

静かな中は、片方の耳でも良いのですが、騒がしい中になってくると片方のみの場合、急激に聞きにくさが強くなってくるということですね。

ですので、両方の耳につけて聞こえを改善して、なるべく聞きにくさを減らしていく。この視点が重要になります。

特に補聴器の場合、耳を治すことはできません。ということは、最善の方法で改善をしていかないと、聞こえにくさの部分が残りやすくなってしまう、という問題もあるためです。

とはいえ……

ただ、注意が必要になるのは、実際には、両方とも補聴器をつけられるケースと、そうじゃないケースがあるということです。

それは、同じ難聴だったとしても、(なぜか)片方の耳は、補聴器の適合はあるけれども、もう片方の耳は補聴器の適合がない、補聴器をつけると、すごく辛くなってしまう、というケースが存在します。

このようなことが起こる要因の一つは、聴力検査の欠点があります。

え?聴力検査に欠点ってあるの?と思われるかもしれませんが、聴力検査は、結構、欠点があります。(聴力検査はわりと穴だらけです)

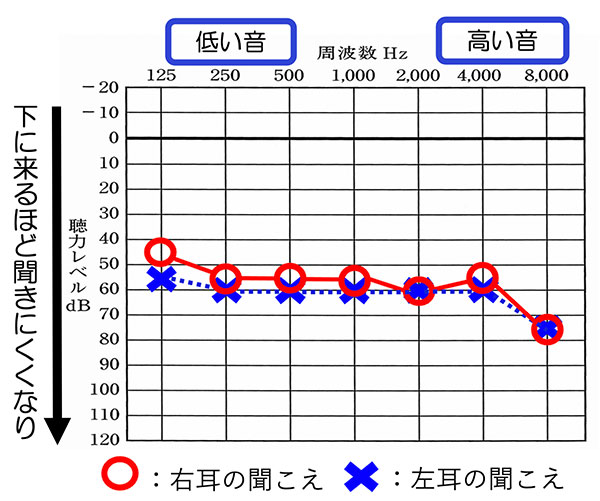

この中で大事になってくるのは、聴力検査の数値は何を示しているか。になります。

聴力検査で示している数値(○とか×とか)というのは、最小可聴閾値と呼ばれるもので、字の如く、最も小さく聞こえる数値のことです。

聴力検査を行う際、「小さい音でも聞こえたらボタンを押してください」と言われたと思うのですが、その際に押した数値ということですね。

つまり、聴力検査の数値というのは”聞こえ初めの数値”ということになります。

「なるほど、なるほど。で、それが何の関係が?」となると思うのですが、問題は、「聞こえている範囲のところでは、どう音を感じているのかはわからない」ということです。

それはもしかしたら、検査の音が綺麗にそのまま聞こえているのかもしれないですし、実は、検査音が濁って聞こえる、歪んで聞こえている。あるいは、反応している数値の部分は検査音ではなく、別の何らかの振動のようなもので押してしまっているのかもしれません。

特に聴力検査の検査音は、日常生活上に存在しない純音(じゅんおん)というものを使っています。そのため、検査音がきちんとそのまま聞こえているのかの確認が困難です。

聴力検査の数値というのは、聞こえ初めの数値になりますので、聞こえている範囲の部分で、どのように音を感じているのかはわからないのです。

ですので、補聴器をつけた時に比較的、補聴器の音に馴染みやすく、さらに聞こえの改善がしやすい耳もあれば、逆に補聴器の音に一向に慣れる気配を感じず、補聴器からの音が異質に感じてしまう耳もあります。

これらの部分は、聴力検査ではわからないからですね。(補足しておくとこれは、今現在、どのような検査を行っても分かりません)

そもそも聴力検査の数値は、聞こえ初めの数値であって、聞こえている範囲の部分がどのように音を感じているのかを示す数値ではないからです。

理想と現実で迷った場合は?

こう考えていくと、その謎が徐々に明らかになってくると思うのですが、ここからが問題で、理想と現実で迷った場合は、どのようにしたら良いのか。

それは、現実的に考えて改善していくことです。(当たり前ですけど)

例えば、上記では、両方の耳につけるのが良いのはわかったけれども、実際問題それをすると辛くなってしまうのでしたら、片方につける(改善できる方のみ改善する)。で、私は良いと思います。

と言いますか、現実的に考えてそれしかできませんので、理想と現実で迷った場合は、現実的に取れる手段の中で、最善の方法を考えること、ここが大事になります。

補聴器で覚えておいてほしいのは、「無理が通れば道理は引っ込む」という言葉です。

本来の意味は、道理に反することが平気で行われるようになれば、この世の正義は行なわれなくなるという例えです。

しかしそこから、無理なことをすると、正しく物事が行われない。無理を通すと、別の問題が起きる。などの使い方をされるようになりました。

これと似たように補聴器も、基本の部分に反することが行われるようになれば、必ずどこかに歪みが生まれます。

それは、補聴器をつけると辛く感じる耳側に無理して補聴器をつけ続けると、一向に慣れる感覚を感じないどころか、逆に精神的に非常に参ってしまったり(疲れやすくなったり)、そのことによる弊害が別のところに出てきます。

このように無理が通れば道理は引っ込みます。それは補聴器も例外ではありません。

大事なのは、現実的に考えて、そこから取れる手段の中で、最善の方法をとること。こちらになります。

この点は、補聴器を中心に考えるのではなく、使う方(使う患者さん、使うお客さん)を中心にして考えるとも言えます。

まとめ

理論というのは確かにあるのですが、大事なのは、その理論というのは、お客さんや使う方のためにあるものであり、提供する側のためにあるわけではないということです。

知識や技術というのは、お客さん側、使う方側の役に立って初めて意味があります。

ですので、その理論が当てはまらないのであれば、当てはまるものの中で最善の方法をとっていく必要があります。

今回は、補聴器は両耳につけなければならない?という内容でしたが、これは必ずしもそうとは言えません。

その理論、それをしたほうが良くなる方は、それをしたほうが良いのですが、中には、それが合わない方もいますし、元々、片方の耳しか聞こえにくい人は、そもそもそれに適合しません。

これらは全て状況による。としか言えない状態ですね。

ですので、補聴器に関して大事なのは、「自分にとって最善の改善方法は何か」ここになります。補聴器は属人性が高いものになり、属人性というのは、平たくいうと「人によって違う」ということです。

属人性が高いということは、人によって最善の改善方法が違うということであり、それを考え続けていくこと。これしか基本的な方法はありません。

ということで、何か参考になった部分があれば幸いです。