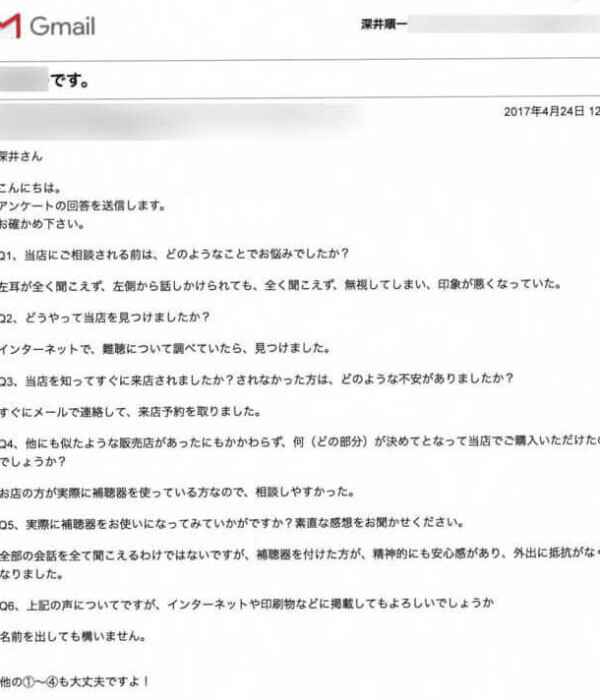

高度難聴の聞こえを補聴器で改善する

こちらでは、高度難聴の方の聞こえを補聴器で改善する方法について、簡単にではありますが、まとめていきます。

高度難聴の方の場合、聴力低下が非常に大きくなりますので、そのようなケースにおいて大事になるのは、

- きちんと補える補聴器(形状)を使うこと

- 両耳とも補聴器が適合するのであれば、両方の耳に使うこと

- きちんと補えると良い部分まで聞こえを改善すること

の3つが重要になってきます。

では、早速見ていきましょう。

高度難聴とは

まず、この内容が該当する聴力は、以下のような聴力です。

主に聴力全体が、70dB以下になり、このぐらい低下してくると人の声が大きなものでないと聞こえず、理解することも困難になります。ですので、日常生活に確実に支障が出てくるのが、このレベルになります。

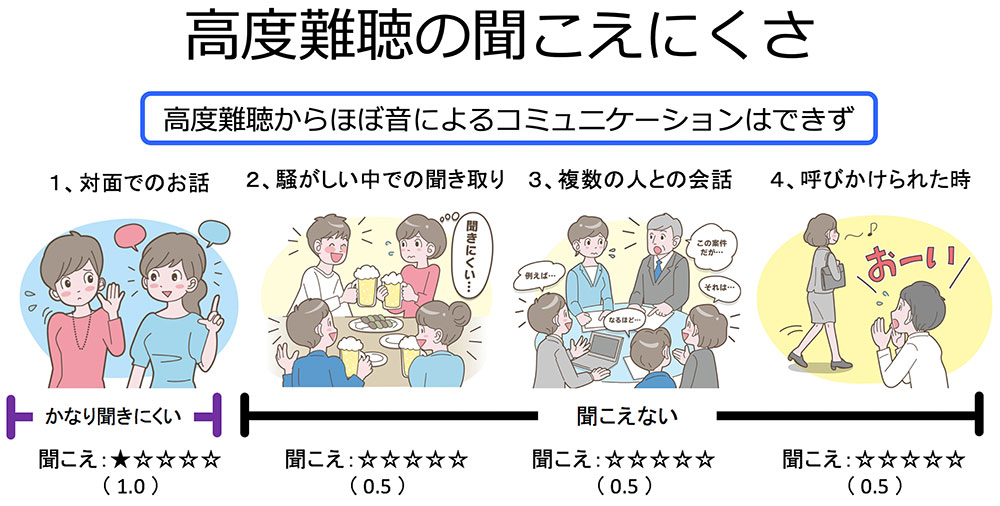

聞こえにくくなるといくつかの場面で困ることが増えてくるのですが、

普通に行う対面での会話がそもそもほとんど理解できないため、それ以外の要素は、ほぼ理解することができません。離れたところからの呼びかけなどは、一切反応することもできません。

このぐらい聞きにくくなってしまうのが高度難聴になります。

補聴器がしている聞こえの改善

では、ここから補聴器でどう改善していくと良いのか。について記載していきたいのですが、そのためには、補聴器がしている聞こえの改善について理解できると良いです。

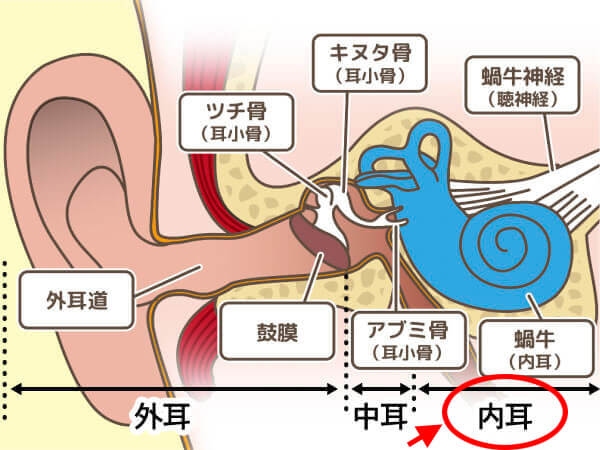

補聴器をつけて聞こえを改善していく難聴は、主に感音性難聴と呼ばれる症状です。

感音性難聴とは、音を感じ取る神経である内耳(ないじ)が何らか損傷してしまい、うまく音を識別したり、知覚したりすることができなくなる症状です。

そのようになると、

- 単純に音が聞こえにくくなる(音が小さくなる)

- 言葉が理解しづらくなる

- 周りが騒がしいと、その騒がしさに邪魔されて音声が聞きづらくなる

の3つが起こります。

単純に音が聞こえにくくなることのほか、音は聞こえるけれども言葉が理解できない。そして、周囲が騒がしかったりすると、その騒がしさに邪魔されてしまい、音声が聞きづらくなる。

そのため補聴器は、聞こえにくくなった聴力のところに音を入れて、正常の範囲にまで近づけること、さらに、騒がしいとそれらの音に邪魔されて聞きづらくなるため、なるべく邪魔されにくくして、聞きにくくならないようにすること。

この2つを行なって改善するようにしています。

補聴器で聞こえを改善する要素

さて、ここから本格的に聞こえを改善する要素についてまとめていきます。

高度難聴の方の場合は、

- 耳の補い方

- 補聴器の形状

- 補聴器の性能

- 補聴器の調整(聞こえの改善度)

の要素があり、それぞれ

- 耳の補い方:聞こえの改善度に影響

- 補聴器の形状:補聴器の使いやすさと改善度に影響

- 補聴器の性能:聞こえの改善度を下げない部分

- 補聴器の調整:聞こえの改善度に影響

になり、聞こえの改善という部分における影響度を出すと

- 耳の補い方:

- 補聴器の調整:

- 補聴器の形状:

- 補聴器の性能:

このようになります。

高度難聴の方の場合、ほぼ全ての要素がそのまま聞こえの改善度に直結します。が、確実に押さえると良い点は、耳の補い方、補聴器の調整、補聴器の形状の3つになります。

耳の補い方

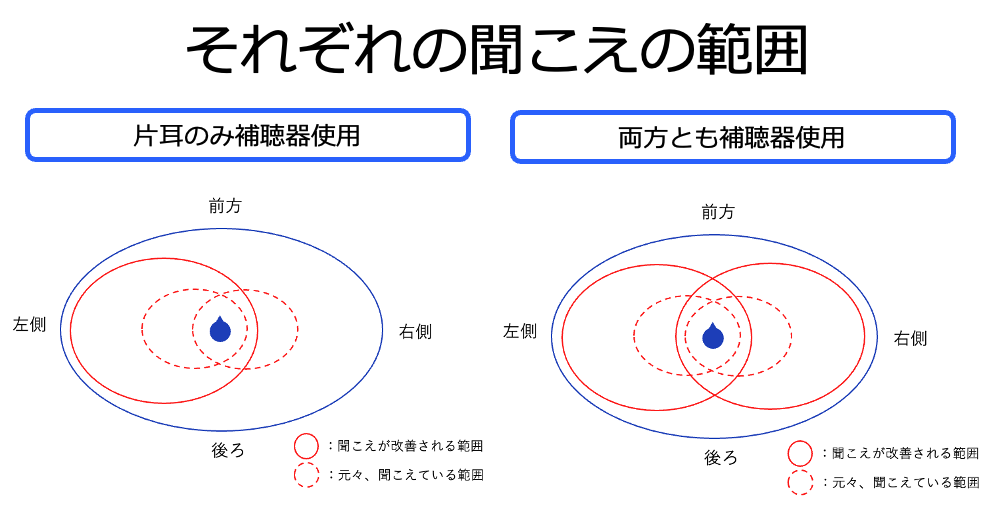

耳の補い方とは、どの耳に補聴器をつけるのか、片耳のみか、両耳につけるのか、果ては、特殊な補聴器をつけて聞こえを改善していくのか。この根本となる耳の補い方を指します。

高度難聴の方の場合、結論からお伝えさせていただきますと、仮に両方の耳に補聴器が適合するのであれば、両方の耳に補聴器をつけられると良いです。

その理由は、聴力低下が非常に大きい部類(聞こえにくさが非常に強い部類)ですので、なるべく聞こえを改善できる方法で改善していくことが大事になるからです。

具体的には、

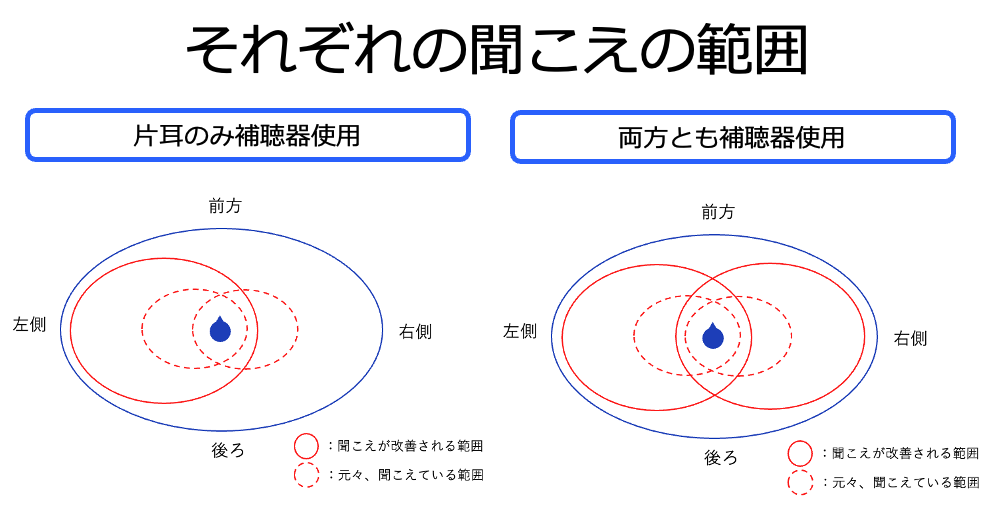

- 片耳だと、もう片方からの音はだいぶ聞きづらい

- 騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるため

この二点が関係します。

片耳だと、もう片方からの音はだいぶ聞きづらい

補聴器におけるよくある勘違いの一つ?が片方のみ補聴器をつけることです。

片方のみ補聴器をつければ全体的に聞こえるようになる。というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、片方のみつけた場合は、つけていない側は、全然、補えていません。

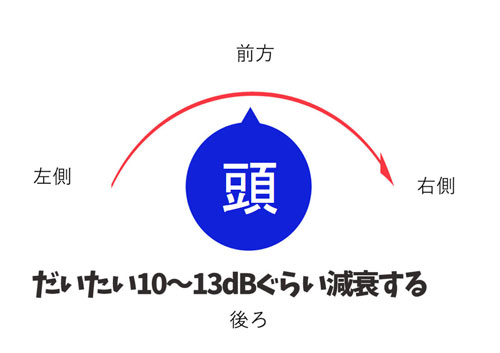

実は、耳というのは、頭があることにより、その方向からの音は聞こえるものの、逆の方向から来た音は、だいぶ減衰して音が届くようになります。

そのため、聞こえていない側からの音を反対側の耳で受け取るのは、困難になります。特に高度難聴にまで聞こえにくくなると、聴力低下が大きいため、よりその困難さは大きくなります。

片方のみしか補聴器が適合しないなどの特殊な状況を除き、補聴器は両方の耳につけて改善できると良いです。

騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるため

2つ目の理由は、騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるためになります。

難聴の問題の一つは、とにかく騒がしい環境下で音声が聞きづらくなってしまうことです。一言で言えば、難聴はノイズに弱いのです。その事から、両方の耳に補聴器をつけて、なるべく聞きにくくならないようにしていくことが大事になります。

片方の耳のみに補聴器をつけた場合と両方の耳に補聴器をつけた場合の聞こえは、このようになります。

静かなところではそこまで変わらないのですが、騒がしい中になると聞こえの改善度に変化が出てきます。

上記に記載した通り、難聴の耳はノイズに弱くなってしまうため、なるべくそのような場面でも聞きにくくならないようにするために両方の耳につけられると良いです。

もちろん、片方の耳が適合しないなどの特殊な場合は除いて。になります。

補聴器の形状

次は、補聴器の形状です。補聴器の形状とは、そのままの意味で、補聴器の形という意味になります。

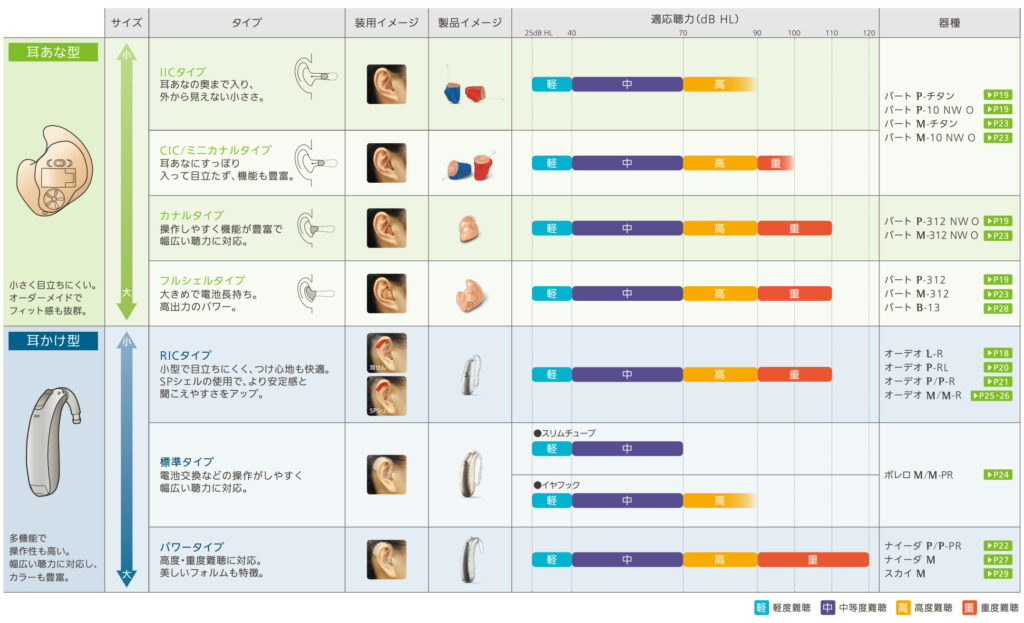

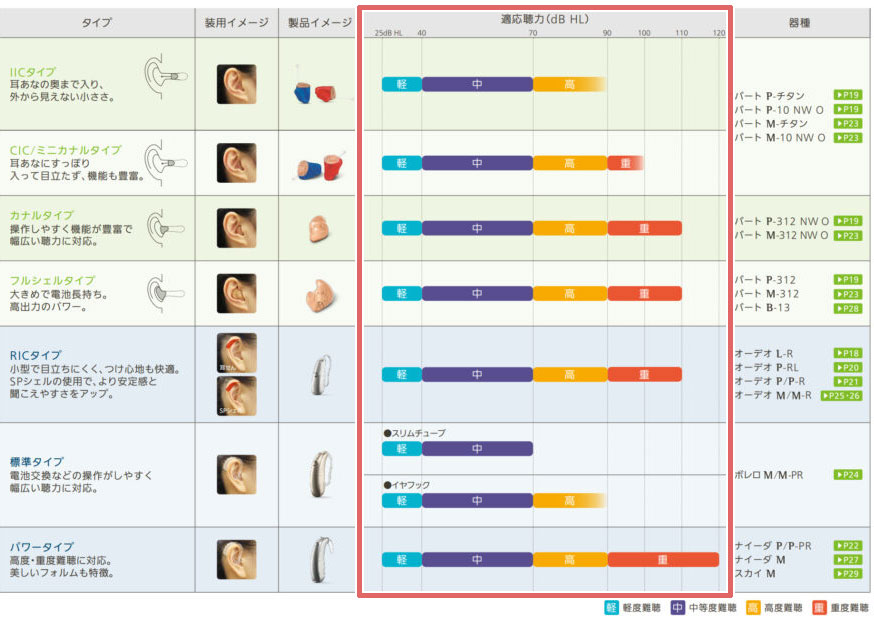

今現在、補聴器には以下のような種類、主に耳かけ形補聴器、耳あな形補聴器という形があります。

ここは、高度難聴の方の場合、

- きちんと聞こえを補えるかどうか

- 補聴器の扱いやすさ

の2つに影響します。

きちんと聞こえを補えるかどうか

まず、高度難聴の方で大事になってくるのは、きちんと聞こえを補える補聴器の形状を選ぶことです。補聴器は、補聴器の形により、どこまで音を出せるのか、それが決まっています。

うっすら高(オレンジ色)とか重(赤色)とか書いてあるものがあるのですが、それが該当します。わからなければお店の方に聞けば教えてくれると思いますので、その中から選ぶことが大事です。

選ぶ選択肢としては基本的には、

- 耳かけ形補聴器なら、パワータイプの耳かけ形補聴器

- 耳あな形補聴器なら、フルシェル、または、カナル形の高出力タイプ

このようなパワータイプを使うことになります。

それぞれの形の違い

それぞれの形状における違いは、以下のとおりです。

高度難聴の方の場合、これらのものから選ぶことが多いです。

耳あな形補聴器は、耳の中に入るため、メガネやマスクの邪魔にならず、使いやすい傾向があります。ただ、その代わり、ハウリングという現象が起こりやすくなります。

耳の形が変わると、このハウリングに悩まされることになるため、耳あな形補聴器は、長く使いたいという方には向きません。それだけ、高度難聴の方の場合は、音を強く出さなければならないため、ハウリングというもののリスクが生じやすくなります。

一方、耳かけ形補聴器は、先ほどの耳あな形補聴器の逆で、耳にかけるため、メガネやマスクの邪魔に感じることがあるかもしれませんが、安定して聞こえを改善することができるため、ハウリングのリスクも聞こえの改善度も耳かけ形補聴器の方が良い傾向はあります。

使いやすさを考えるか、聞こえの改善度や長く使えることを考えるか。で選択肢が分かれてきます。基本的に高度難聴にまでなると、耳かけ形補聴器を使うことが多くなります。

補聴器の調整

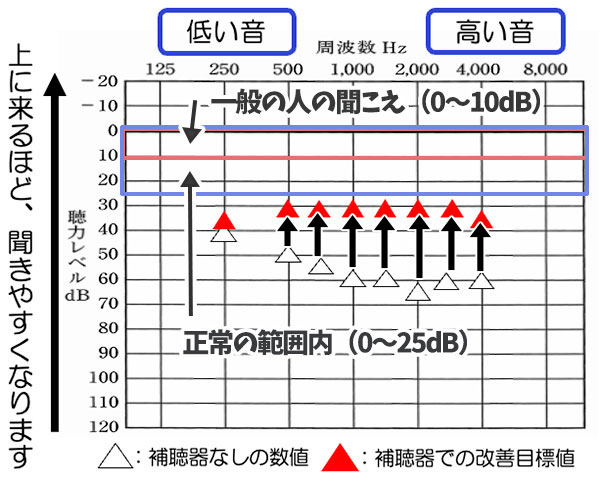

さて、最後は、補聴器の調整になります。補聴器は、今現在、低下した聴力のところに音を入れて、なるべく正常の範囲に近づけることで、聞こえを改善していきます。

この聞こえの改善値が良くなるとよくなるほど聞こえやすさが上がるようになります。

簡単に言えば、補聴器で行っている改善というのは、低下した聴力のところに音を入れて、聞こえを改善すること。そして、片方、片方の耳に音を入れて、全体的に聞こえるようにすることになります。

で、表現が非常に難しいのですが、補聴器で大事になってくるのは、聴力ごとに補えると良い目標レベルがありますので、それに合わせて聞こえを改善していくことです。

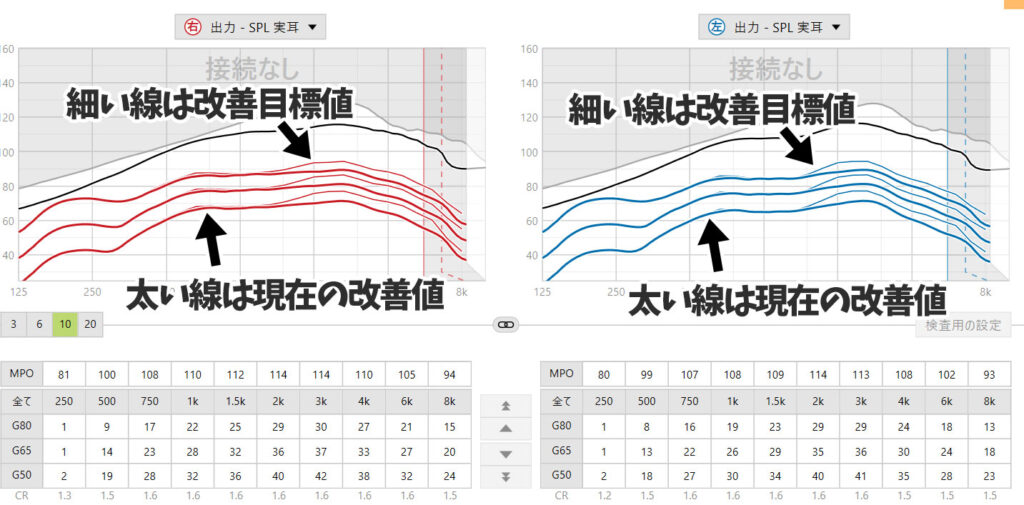

それは、補聴器を調整する専用のソフトの中にもありますし、

補聴器をつけた状態で、どのぐらい聞こえが改善されているかを見る測定があるのですが(音場閾値測定(おんじょういきち測定)といいます)こういったものでも確認ができます。

どちらも目標と現在の改善値を出すことができますので、こういったもので見えるようにして聞こえを改善できると良いです。

というのも補聴器をつけていただくとよくわかるのですが、音の感覚はわかってもどこまで聞こえが改善されているのか、どのぐらい良くなっているのかは、感覚ではよくわからないからです。

ですので、こういった客観的に状況をわかるようにして、聞こえの改善ができると、改善度は上げやすくなります。

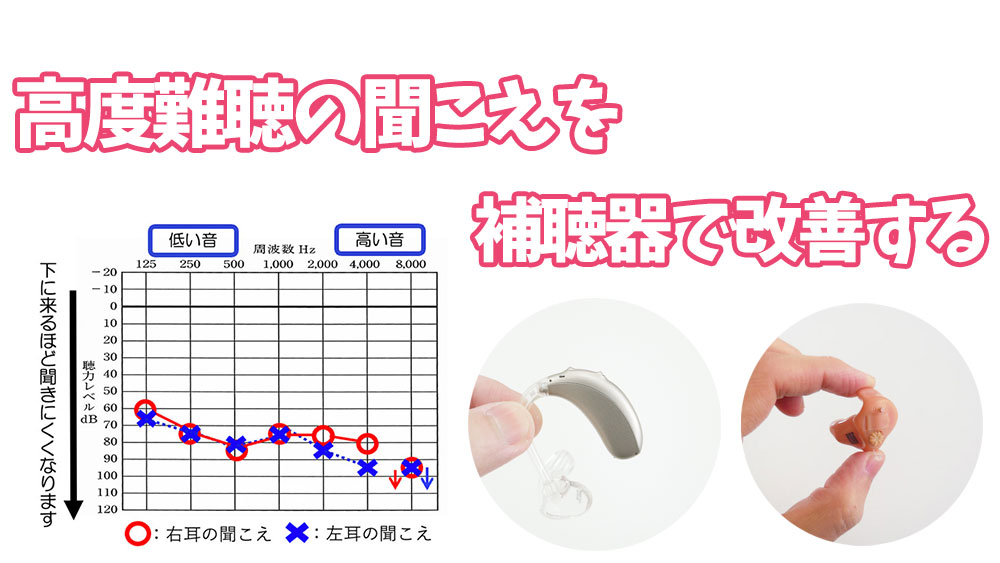

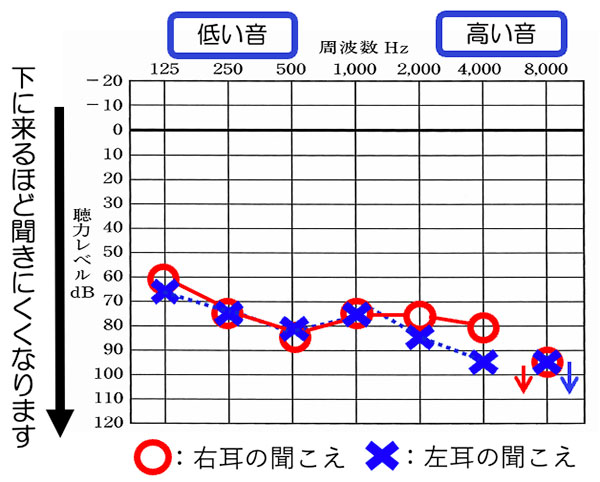

高度難聴の場合における改善度

さて、ここからは、完全に私の感覚になってしまいますので、参考程度にご覧いただければ幸いです。

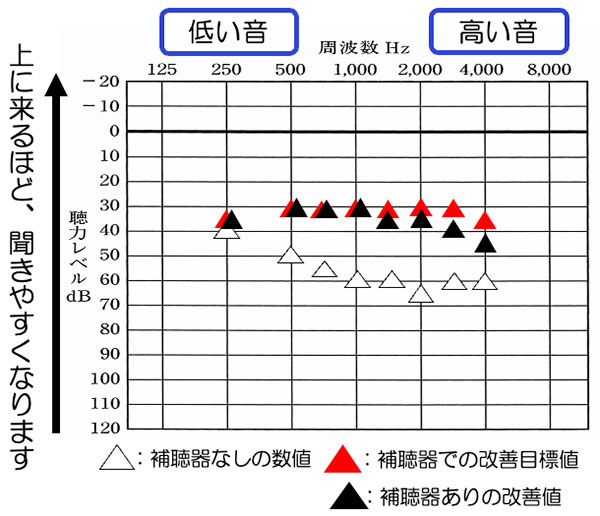

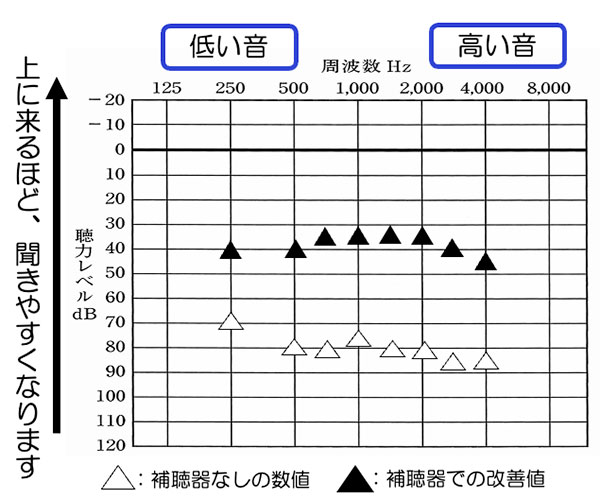

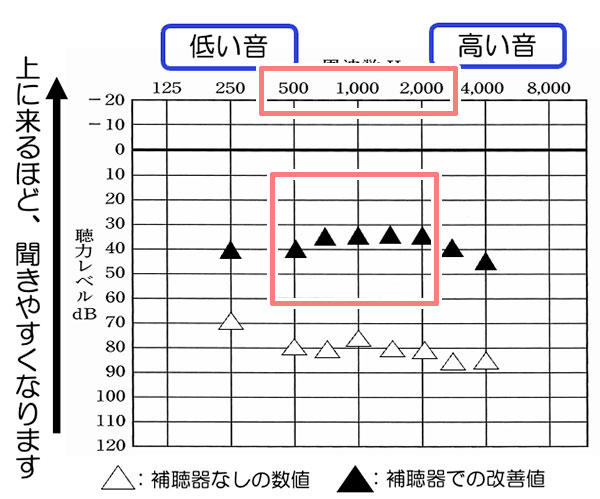

高度難聴の方の場合、耳の状況にもよりますが、聞こえの改善度が良い方は、以下のような数値にまで上がることがあります。

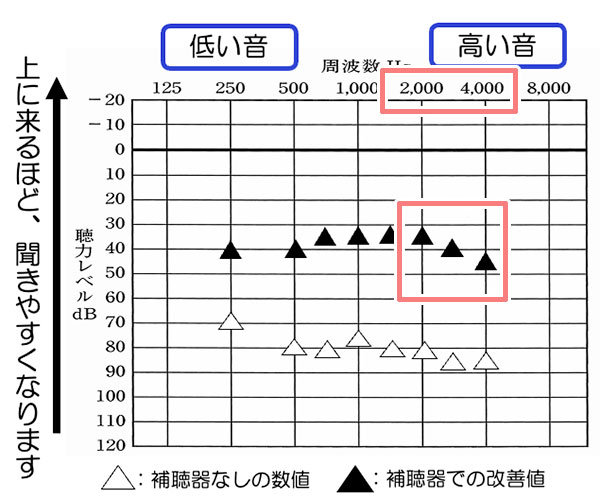

だいたい35dB前後ですね。このグラフは、聴力図と同じものを使っており、そのため、数値の意味も聴力図(オージオグラム)と同じになります。

補聴器をつけていない状態が△、補聴器をつけた状態が▲で、補聴器なしから、補聴器ありで、各周波数が上記のようなところまで改善された。がこのグラフが示している状態です。

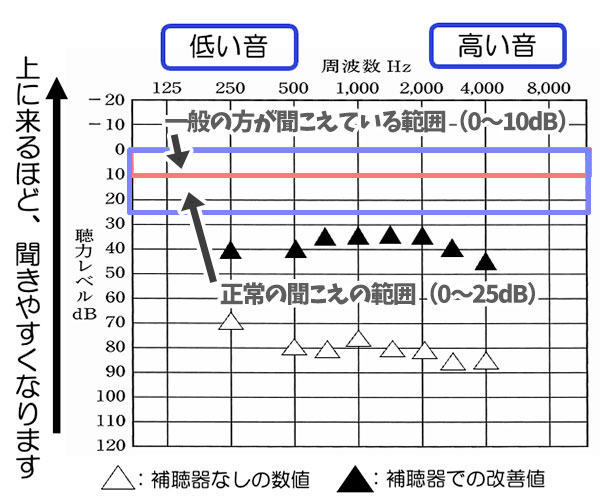

数値の意味が分かりづらい方のために記載すると、このようになります。

聴力図と見方が同じになりますので、0〜10dBが一般の人が聞こえている範囲、0〜25dBが正常の範囲。ですので、そこまで近づいた状態になり、実は、補聴器は、耳が治るというところまでは改善しません。正常の範囲にすら、まだ達成できていない状態になります。

とはいえ、補聴器なしの状態と比較すると、35dBぐらいまで改善されると、圧倒的に補聴器ありの方が聞きやすくはなります。

少し補足していきますと、500〜2000Hzに関しては、音声が影響しやすい周波数になりますので、なるべく改善できると良い部分です。

そして、2000〜4000Hzという高い音の部分ですね。ここは、音声の明瞭性に影響しやすいため、ここも改善できると良いです。が、改善しすぎると音が高くなりすぎたり、響きすぎたりしますので、使える範囲内でできると良いです。

最後は、低い音、250〜500Hzですね。250Hzは、意見が分かれるところなのですが、500Hzは、低い男性の声が影響しやすい部分ですので、ここも入れられると、聞きやすくなります。

そうなると結局、全体的に聞こえを改善していくことになるのですが、この数値が上がると上がるほど、聞こえの改善度は上がるようになります。ですので、ある意味、一番大事な部分になります。

補聴器をつけることで聞こえが良くなっているわけではなく、厳密には、補聴器で改善できると良い部分まで聞こえを改善しているから聞きやすくなっている。になりますので、改善できる部分は、改善していけると良いです。

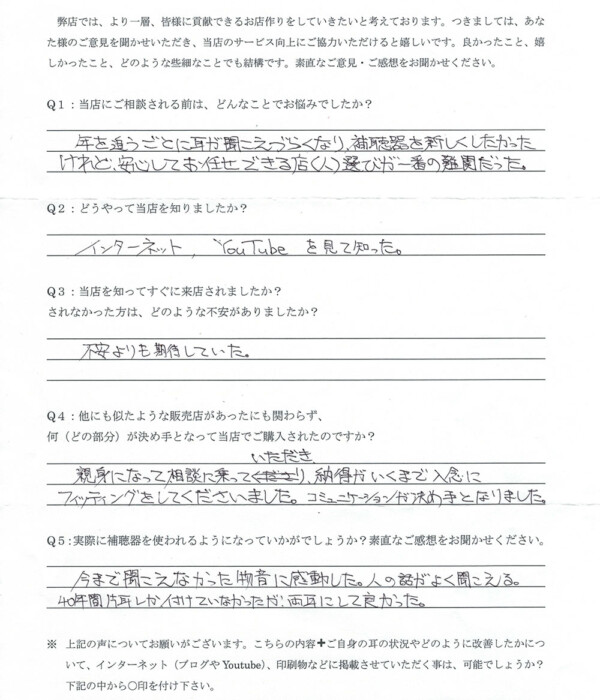

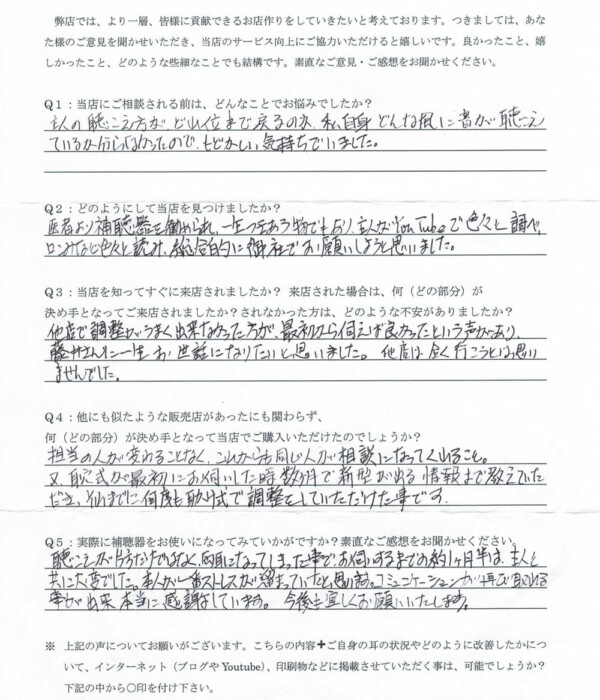

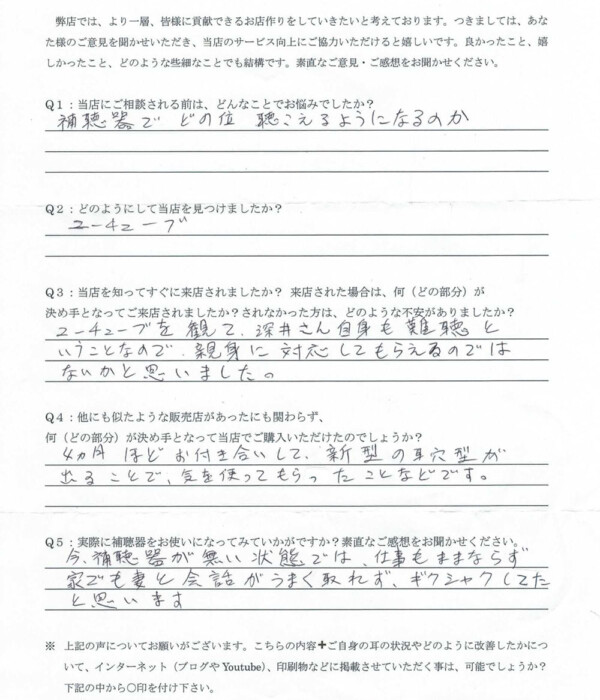

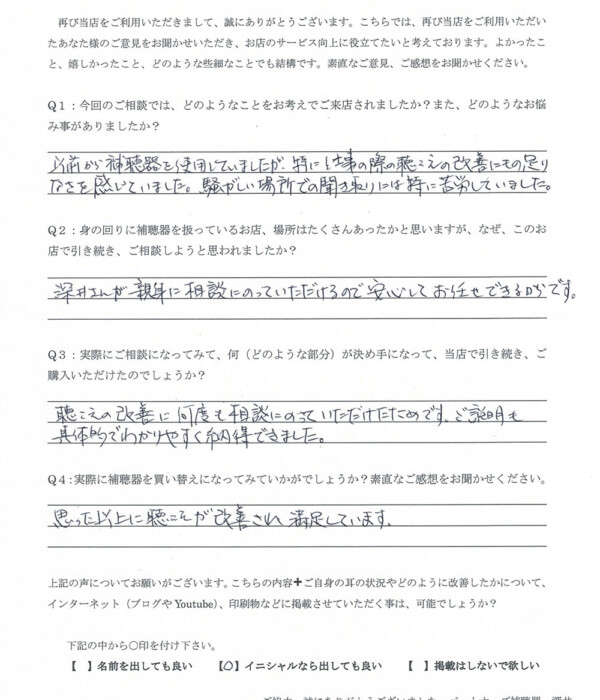

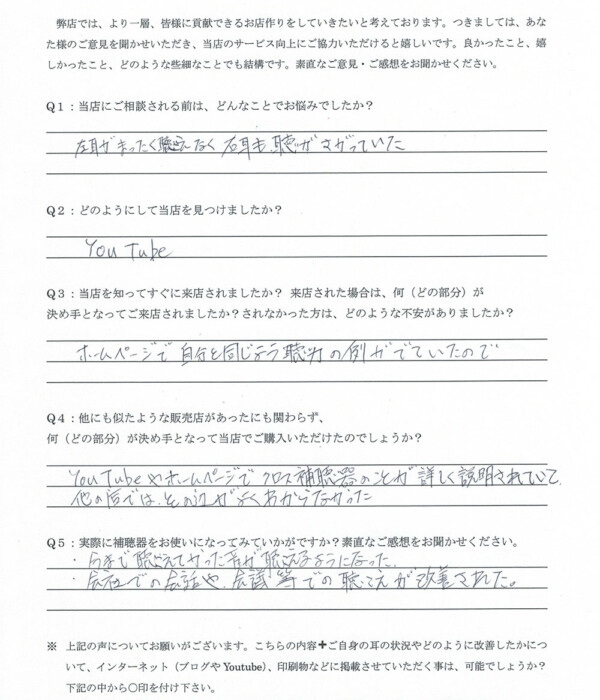

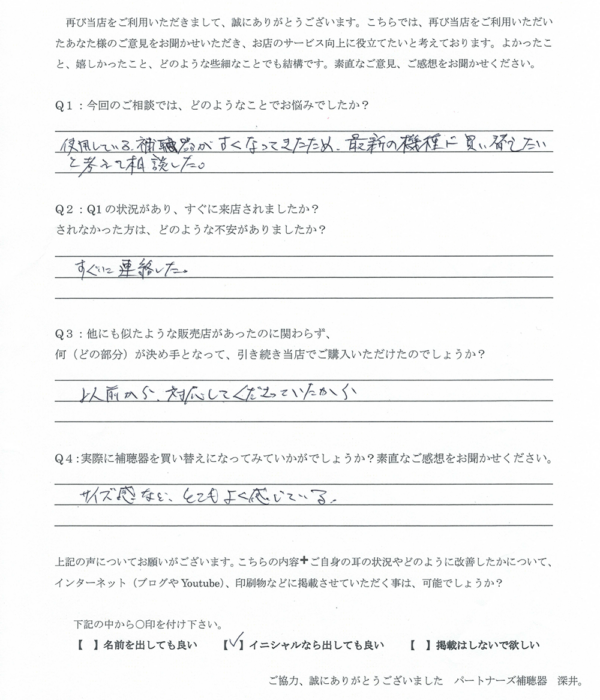

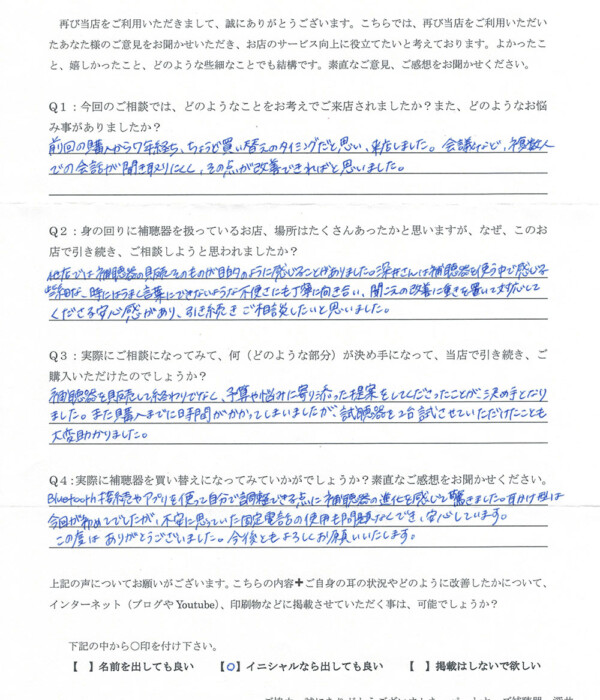

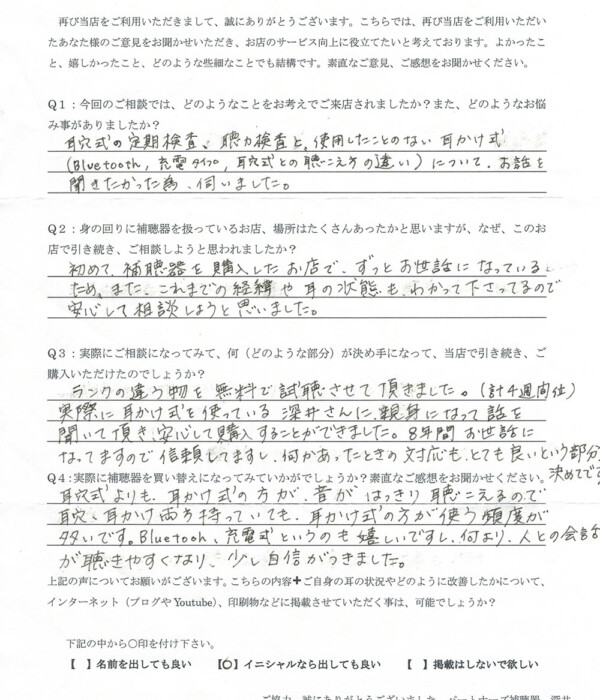

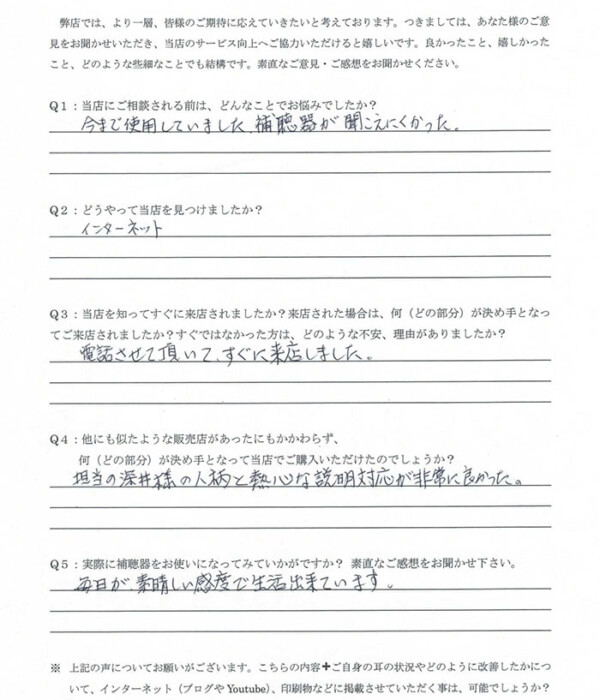

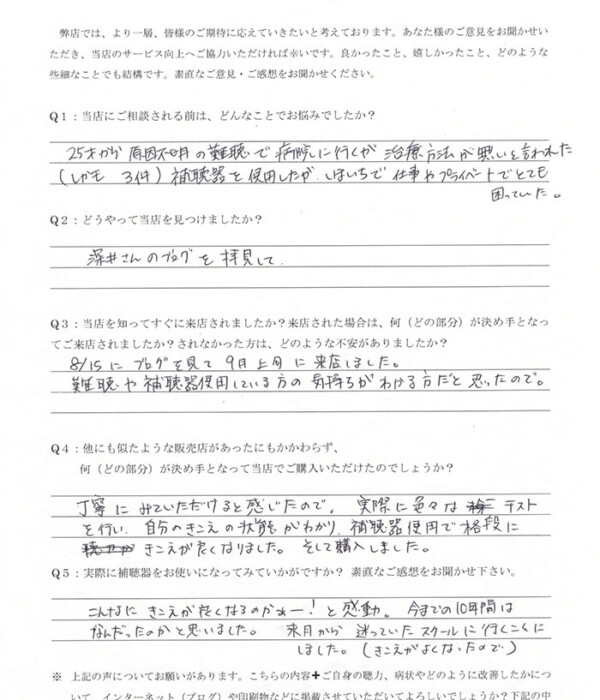

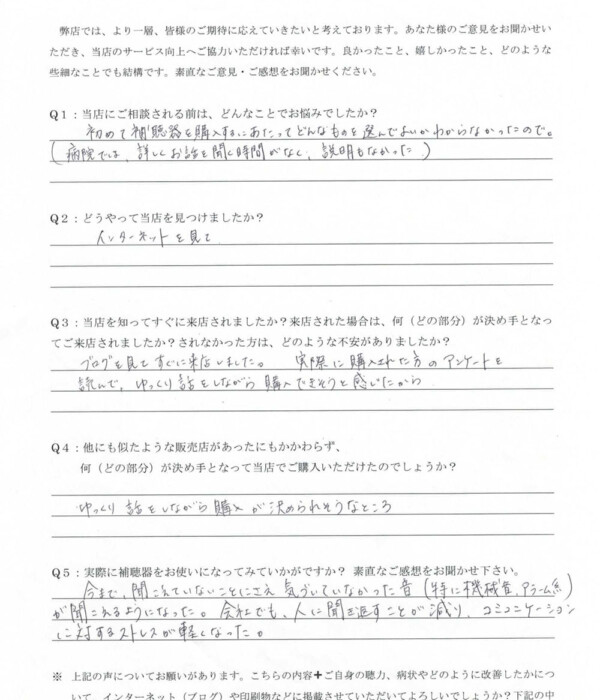

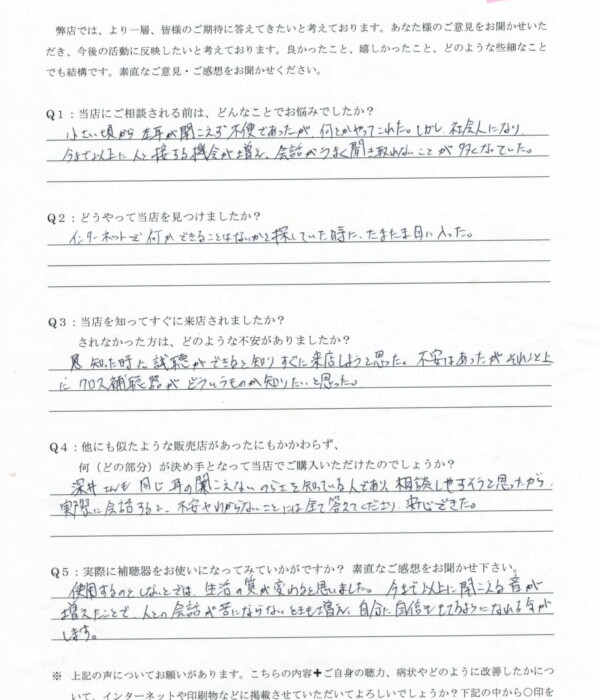

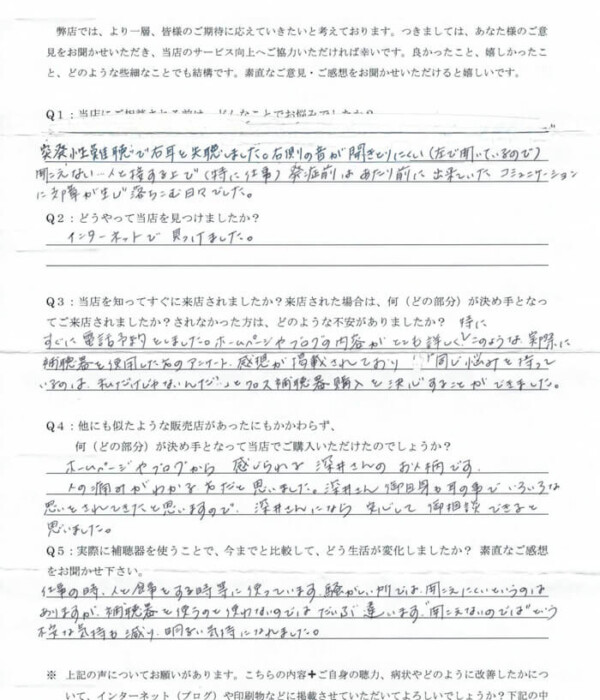

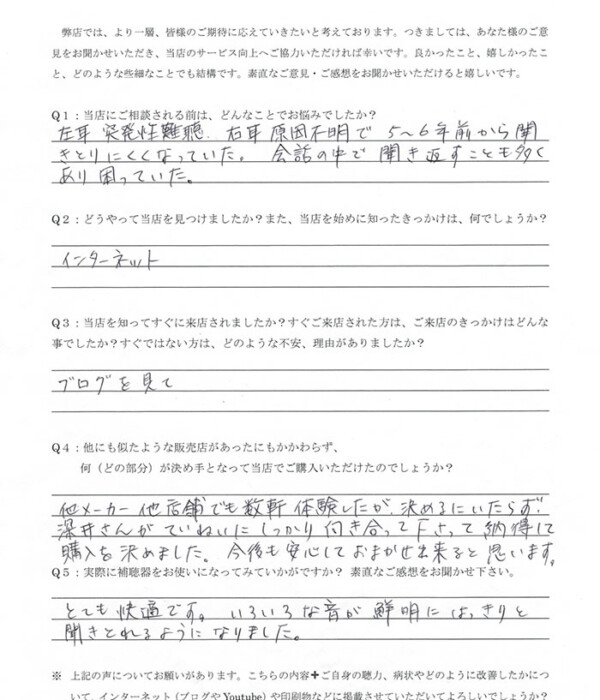

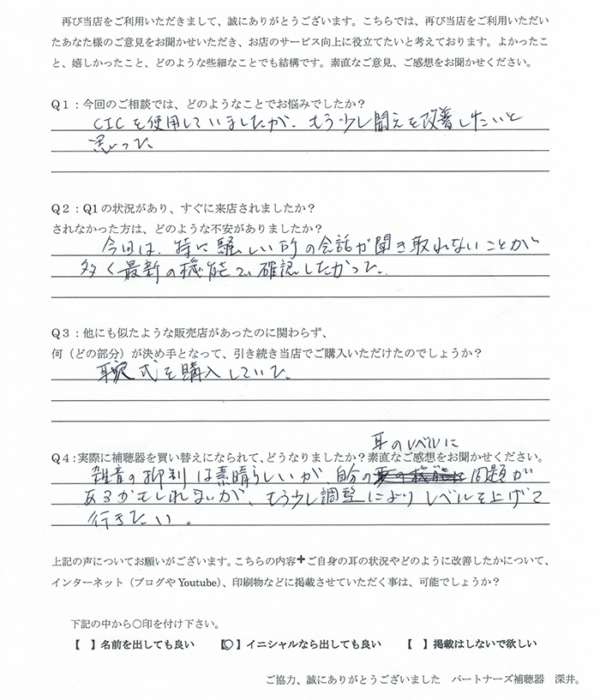

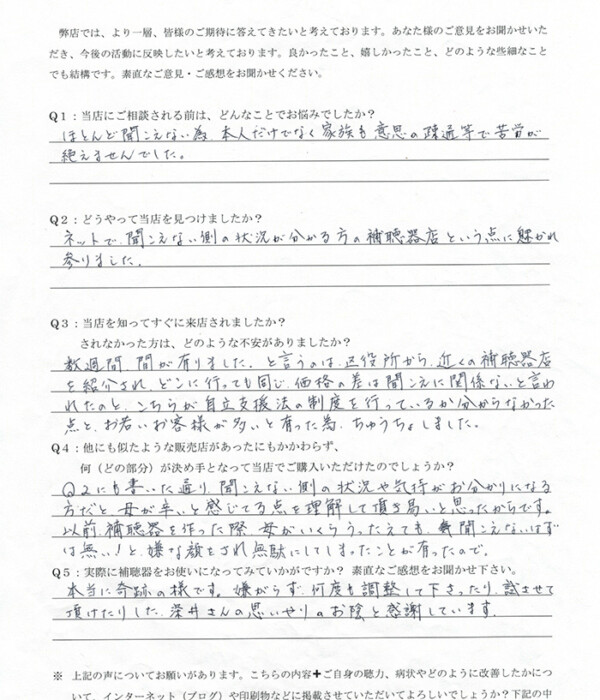

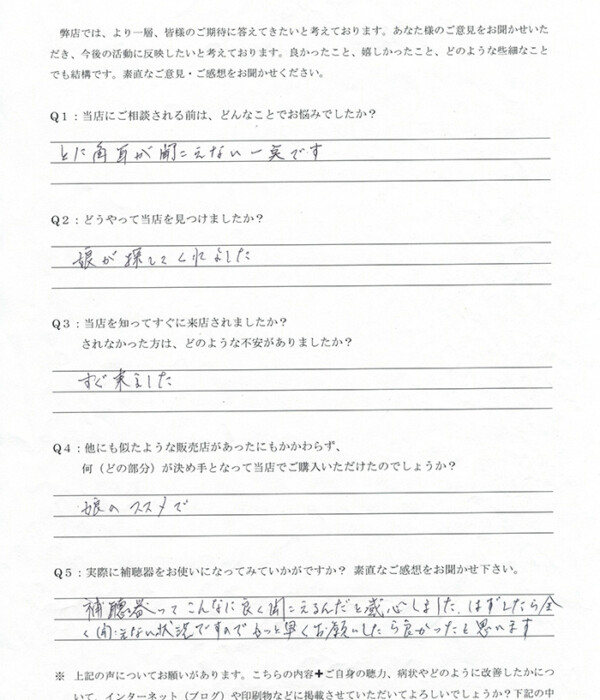

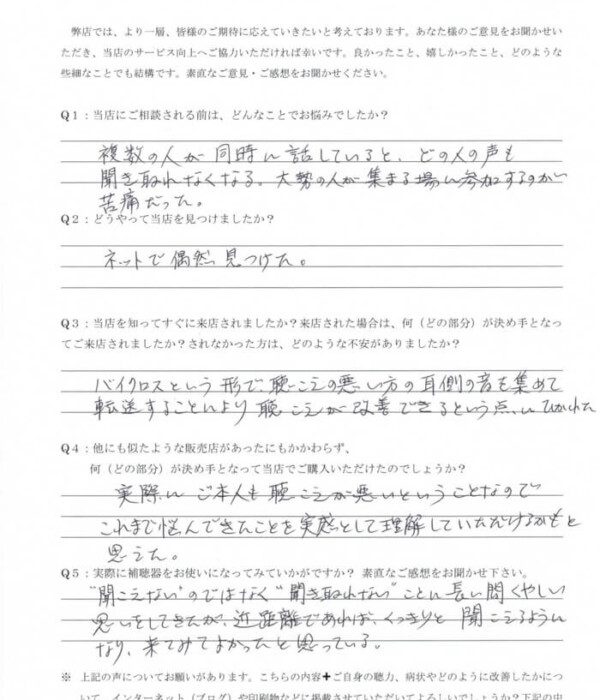

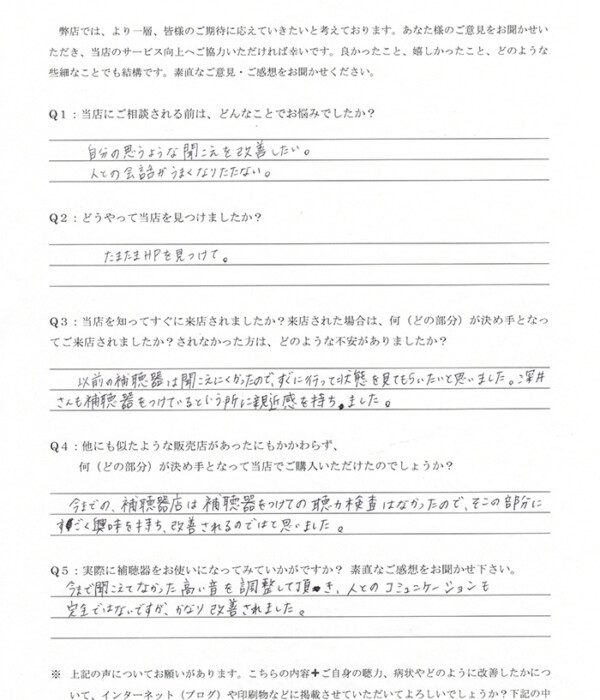

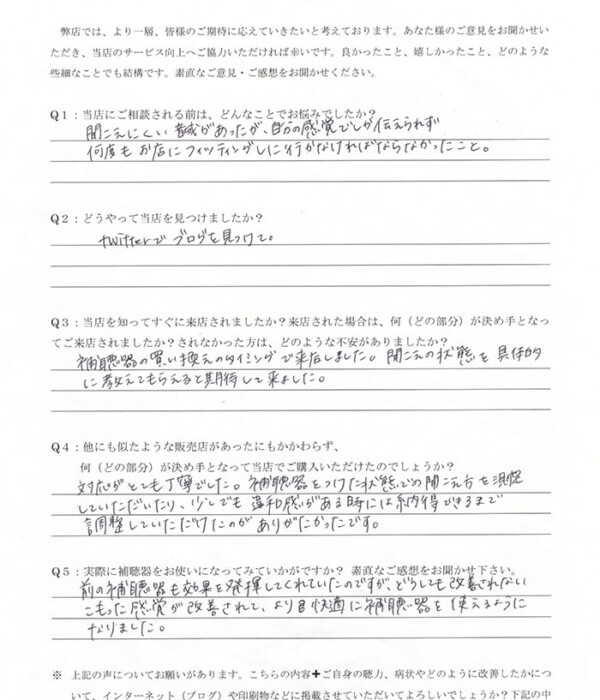

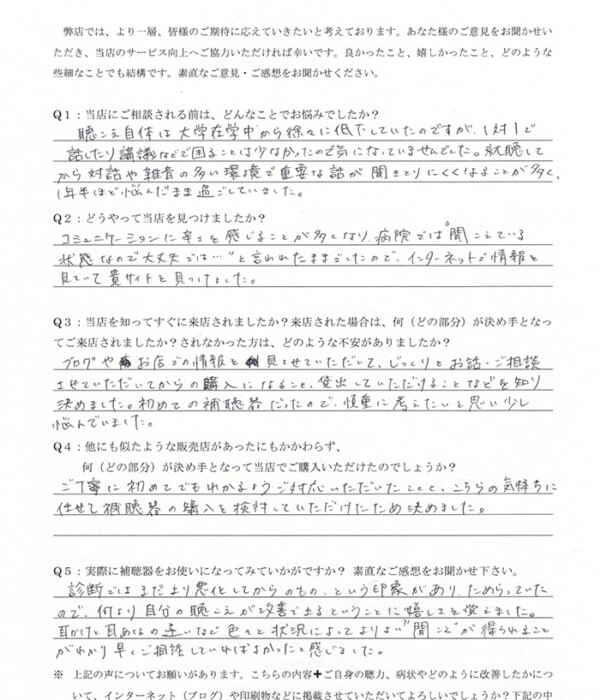

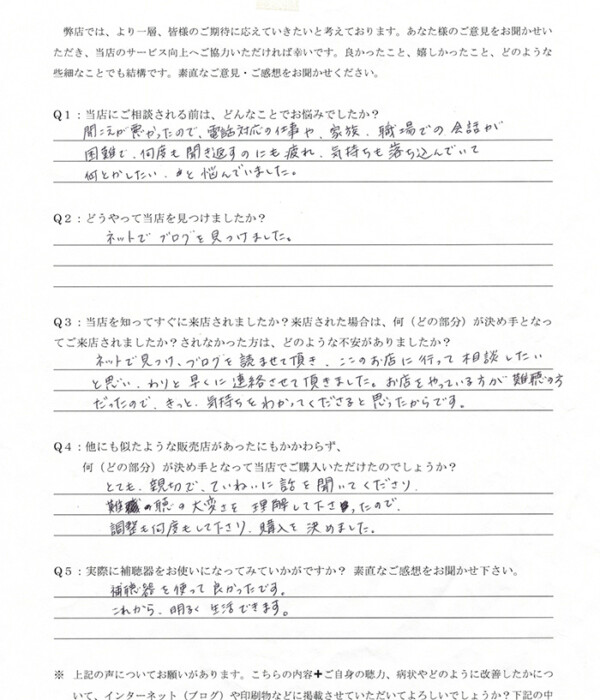

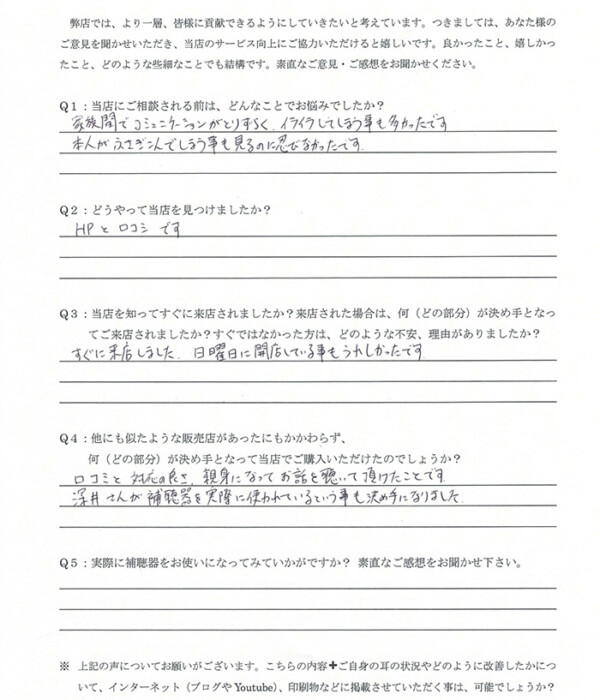

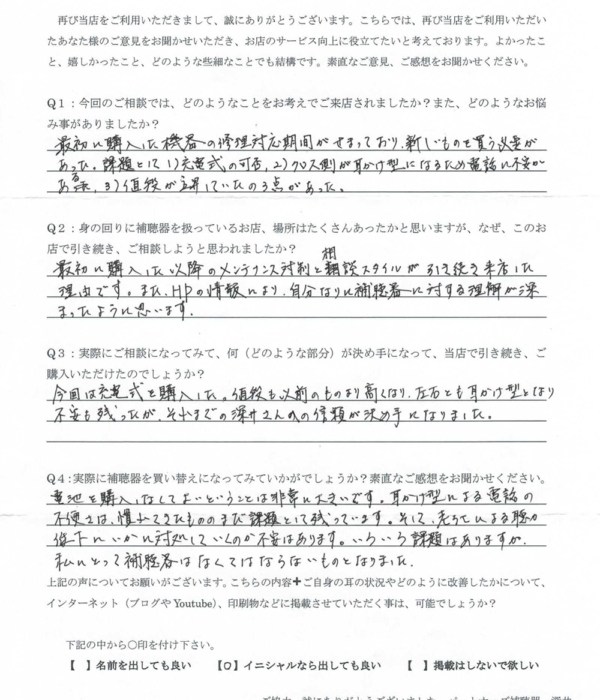

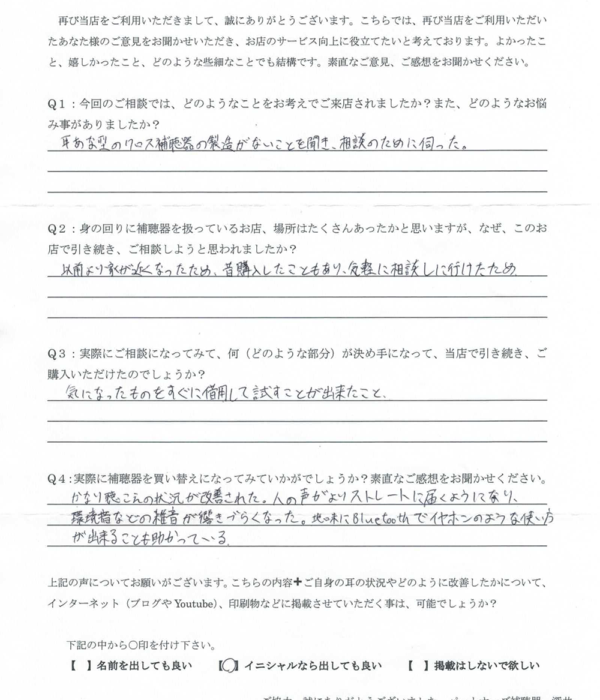

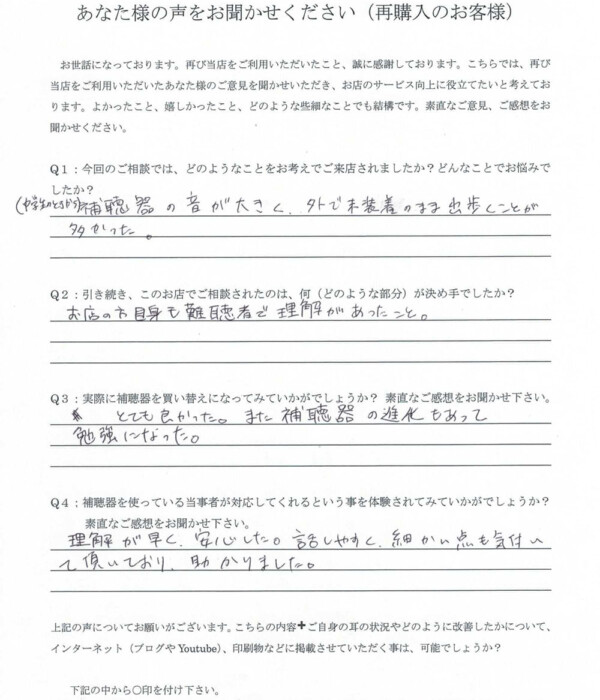

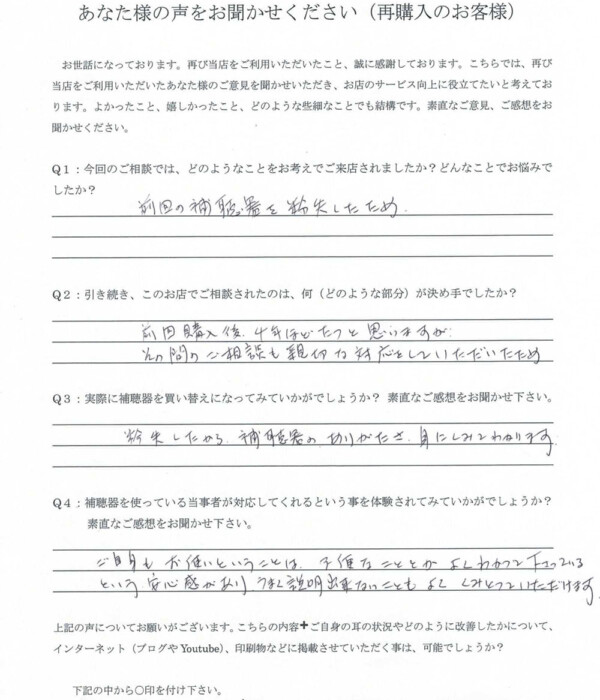

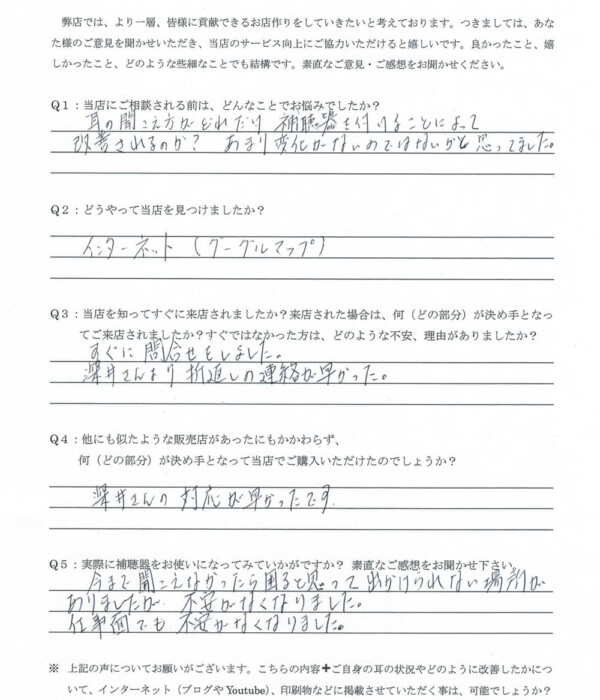

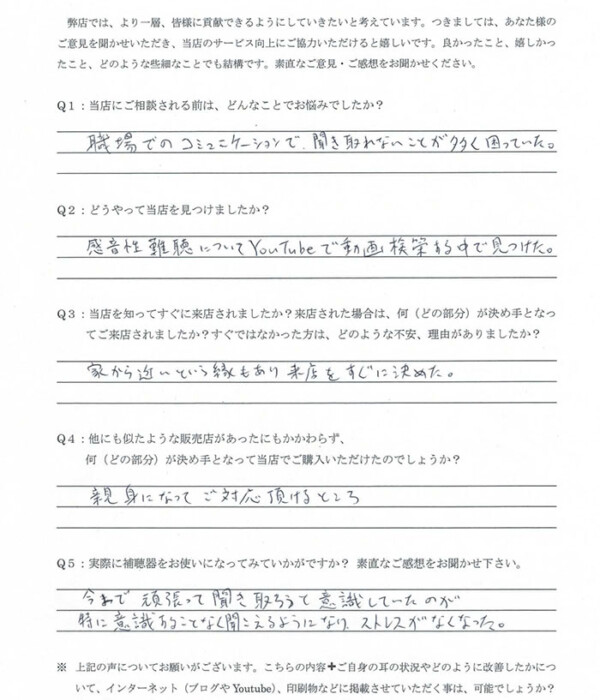

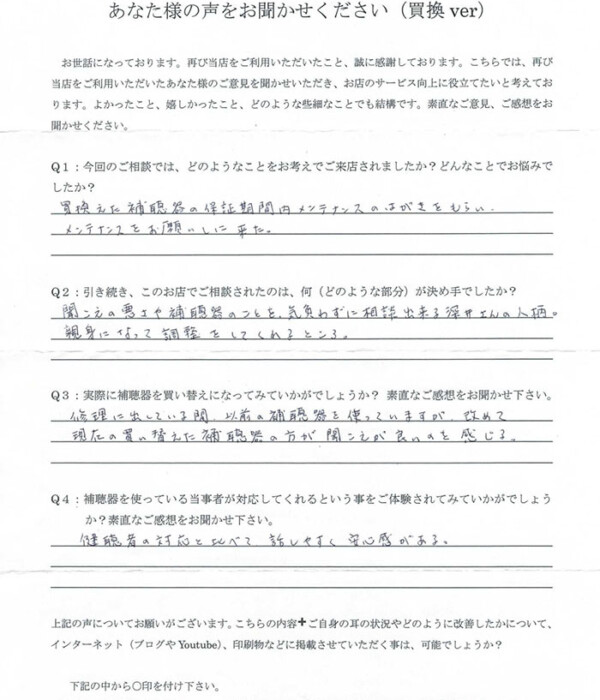

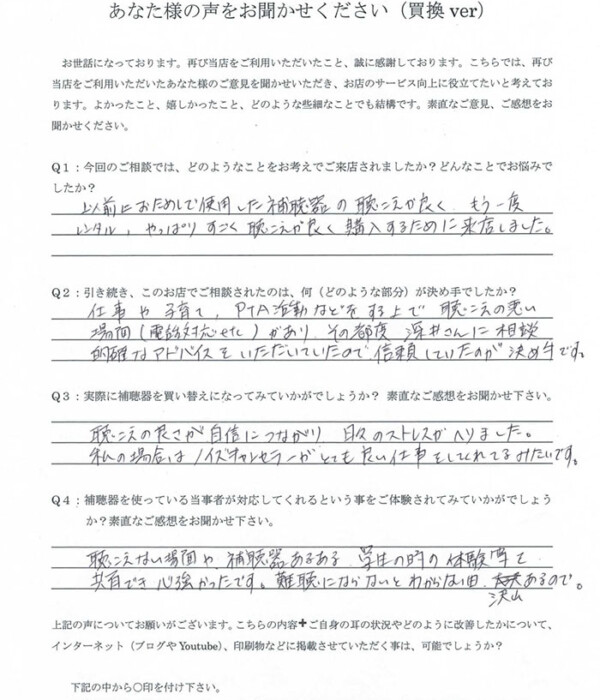

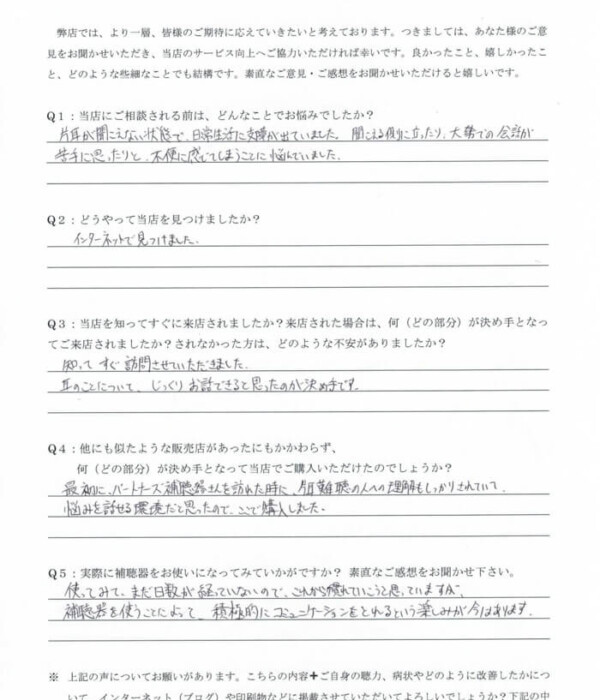

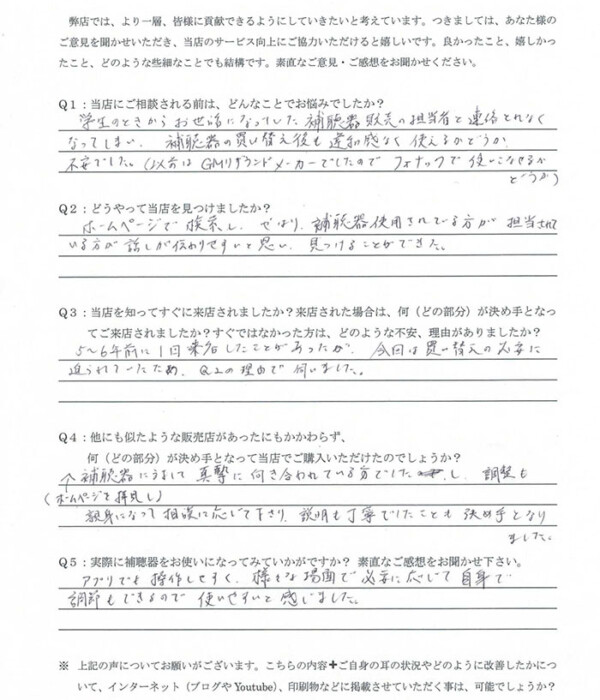

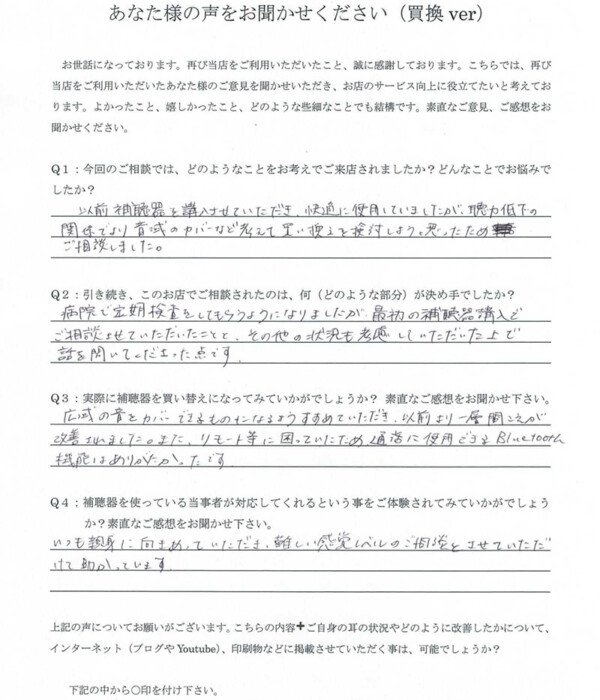

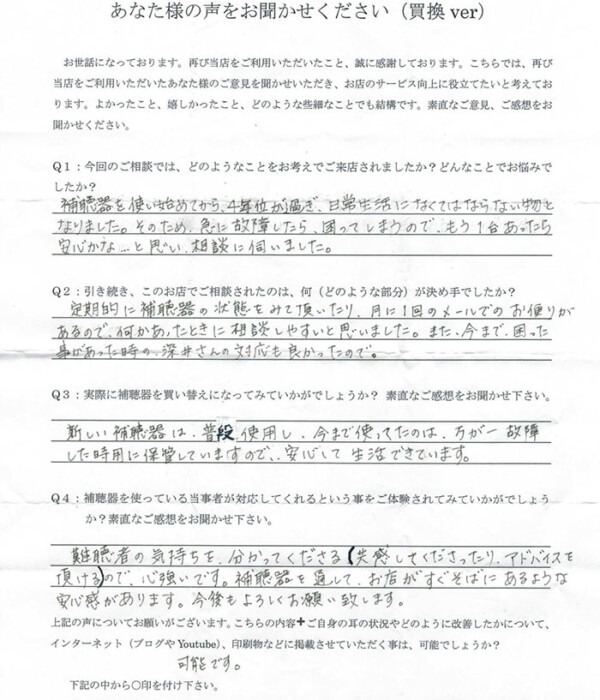

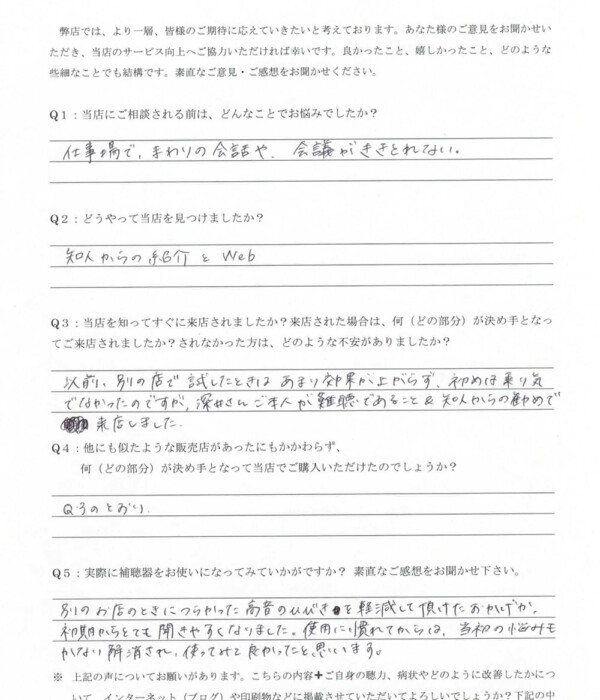

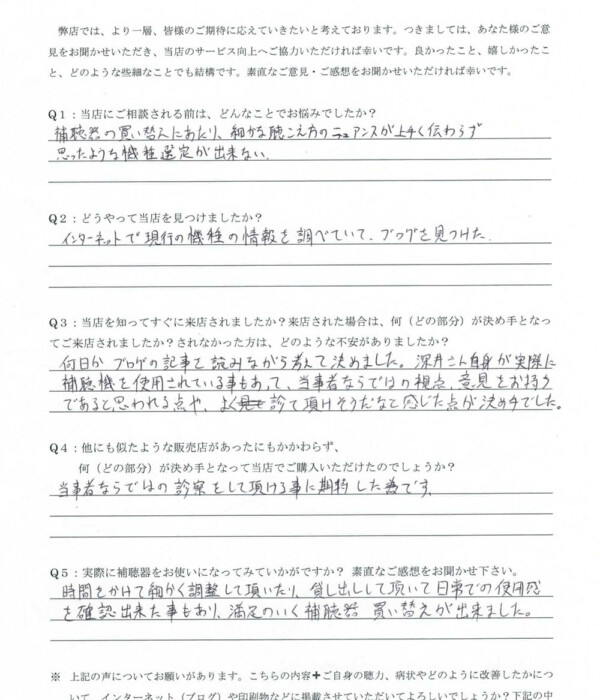

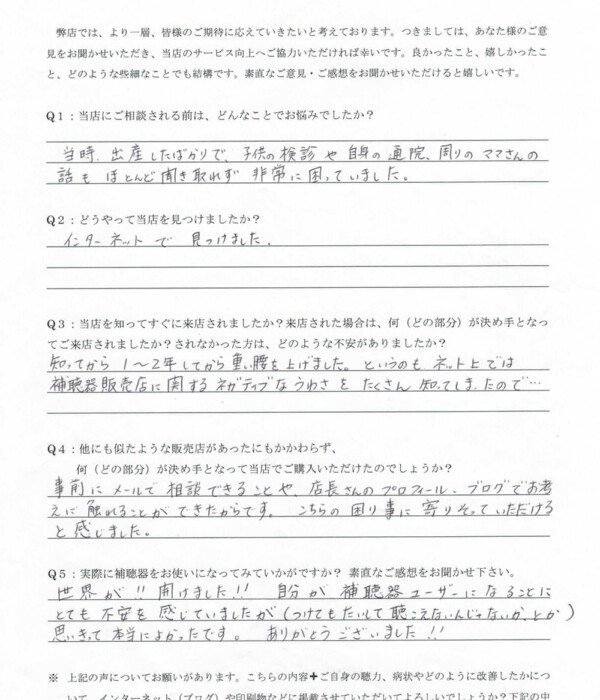

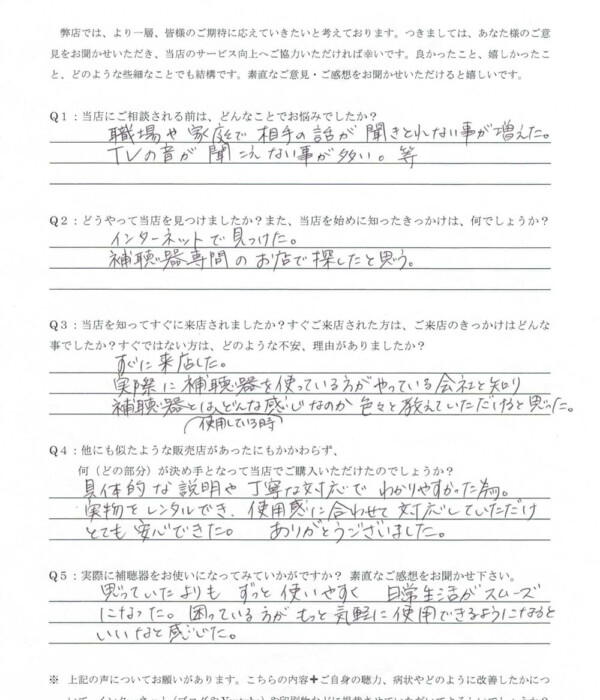

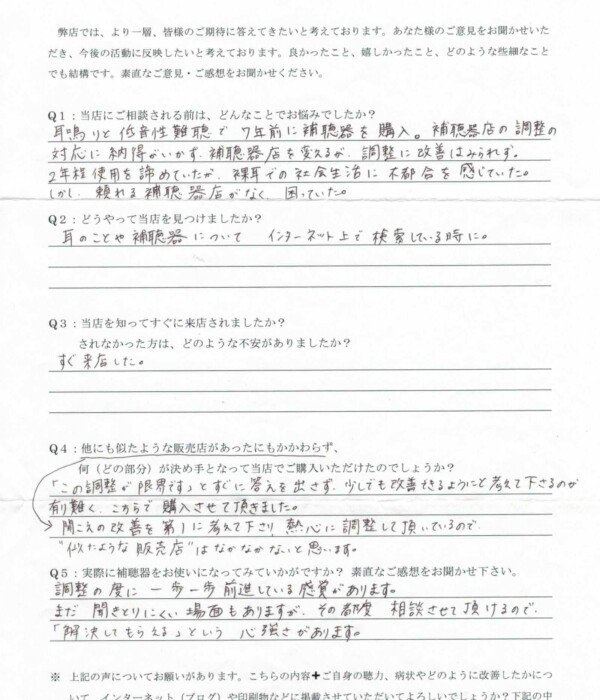

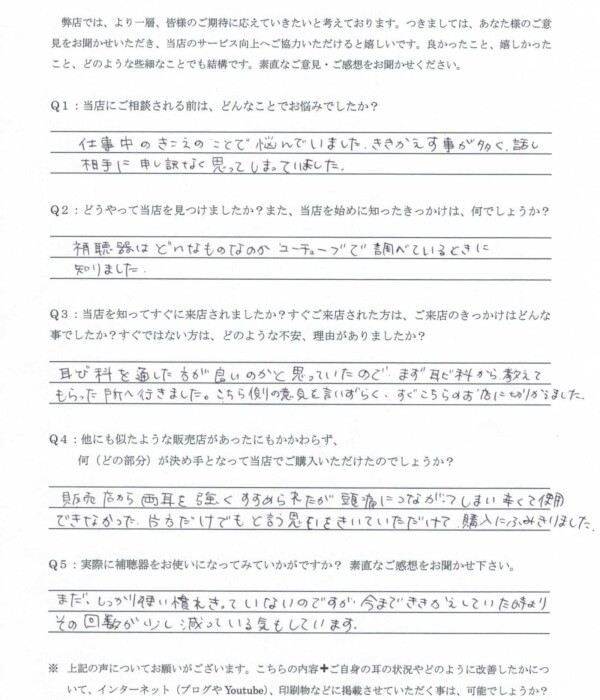

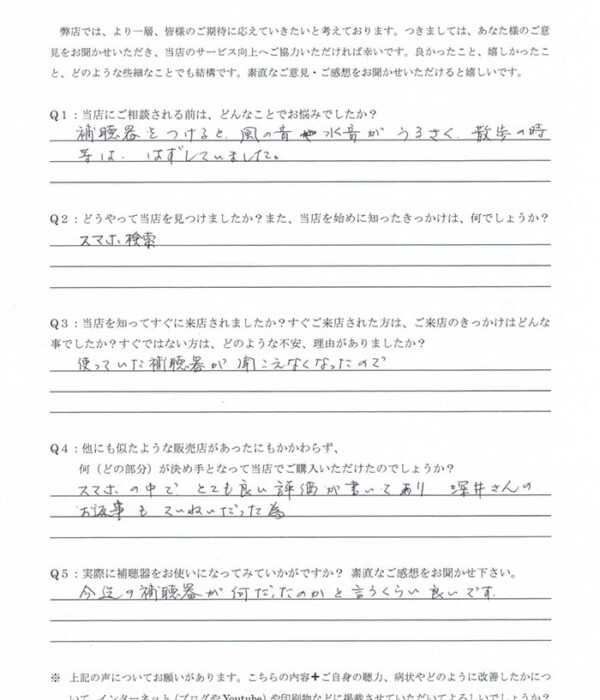

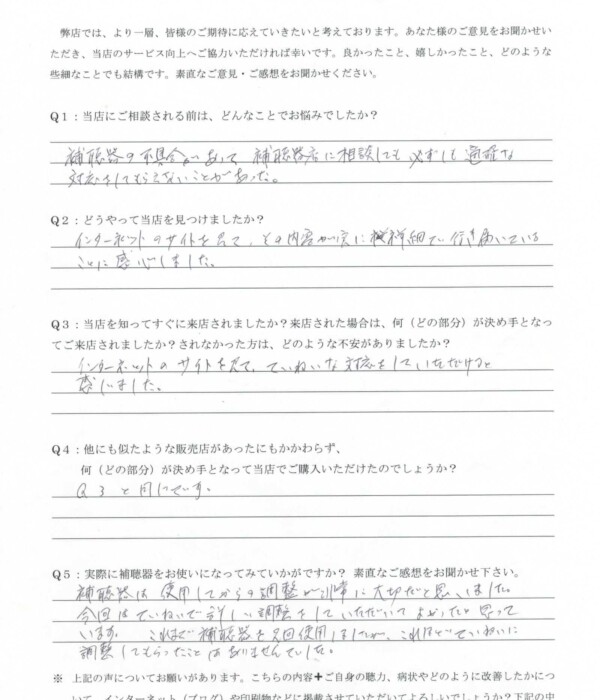

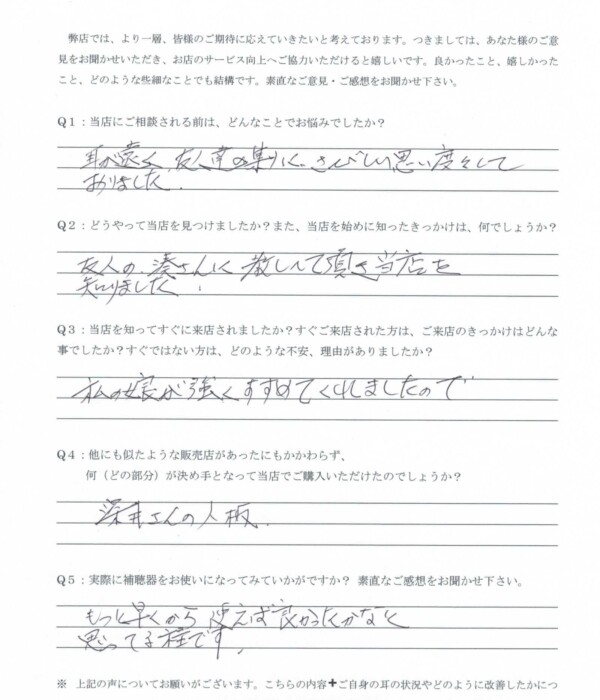

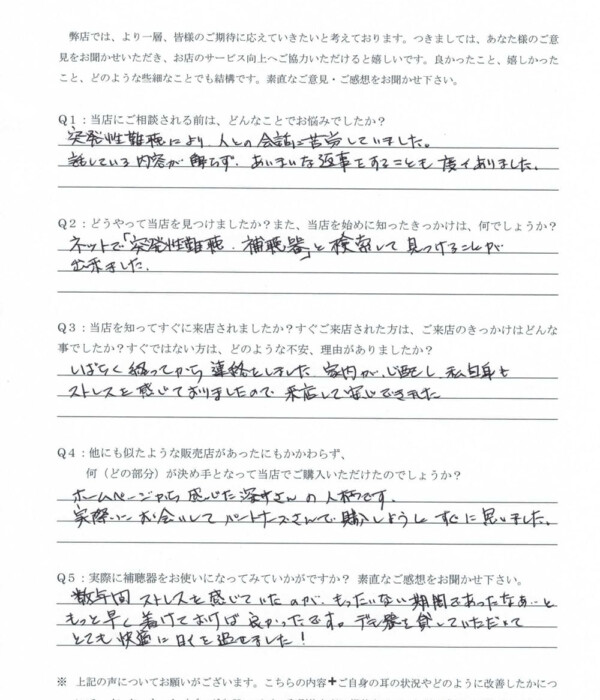

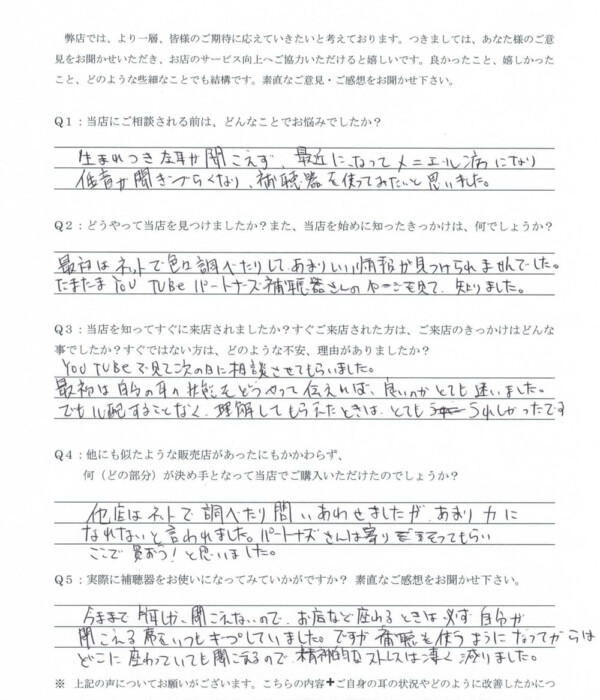

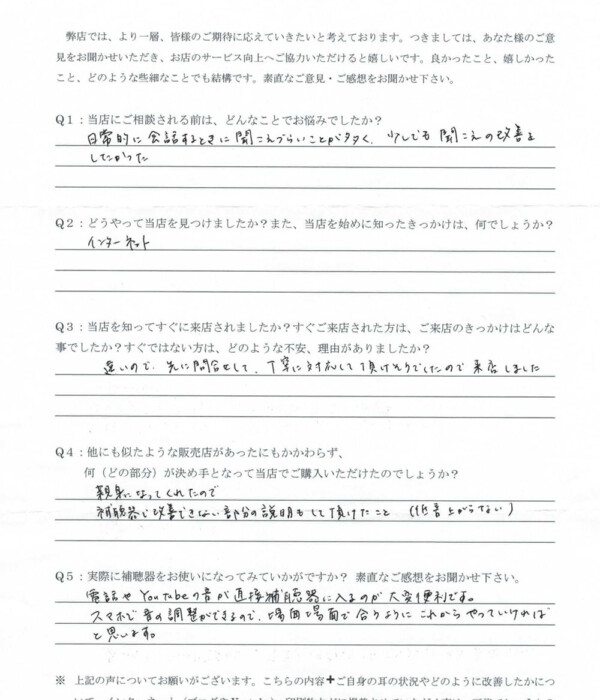

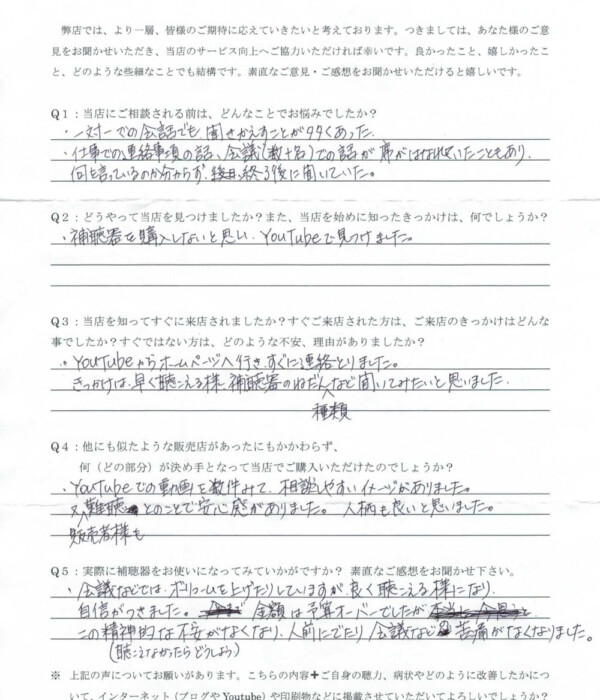

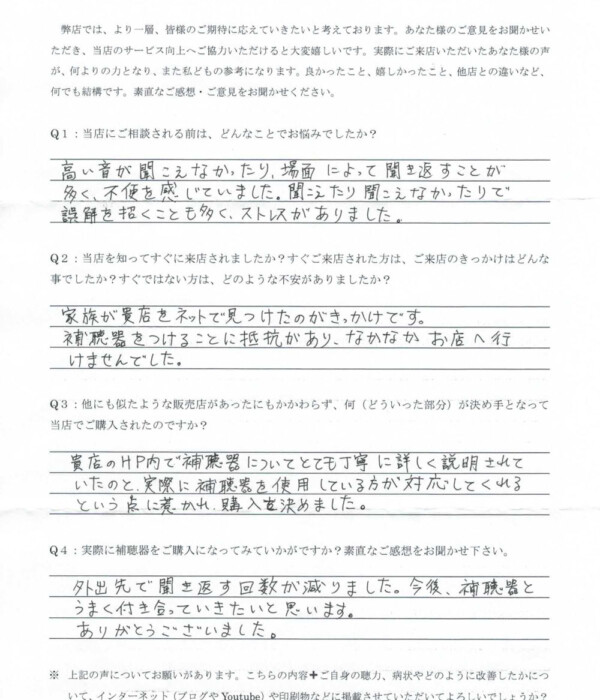

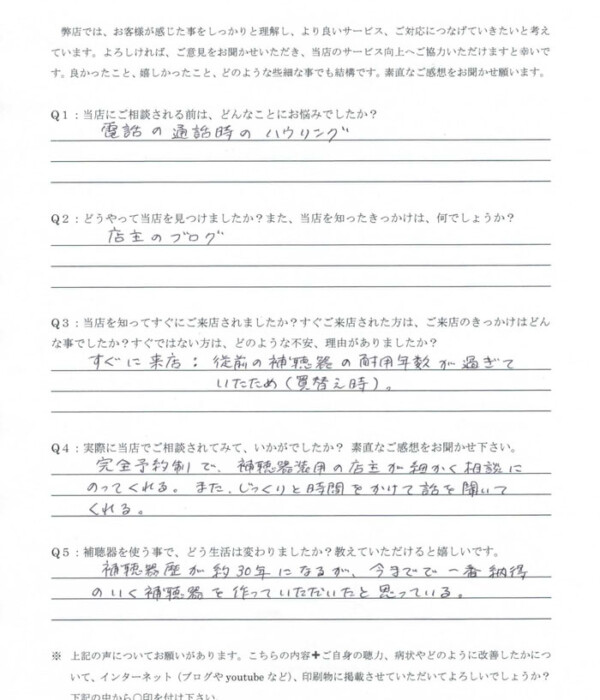

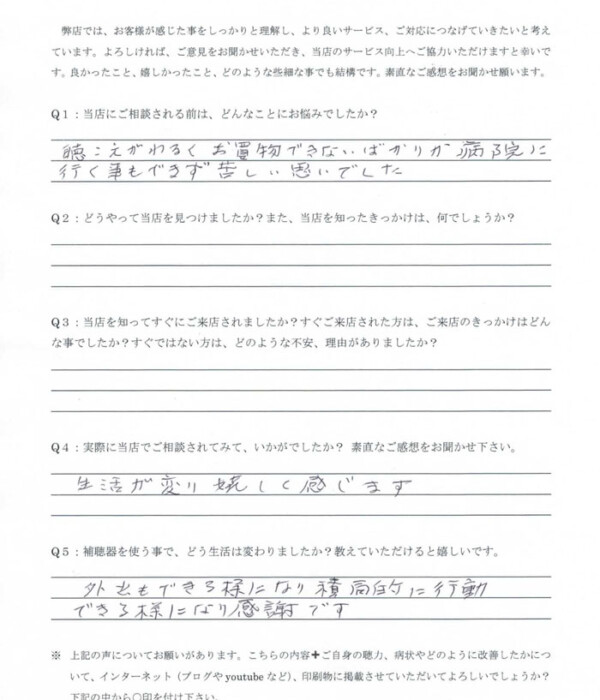

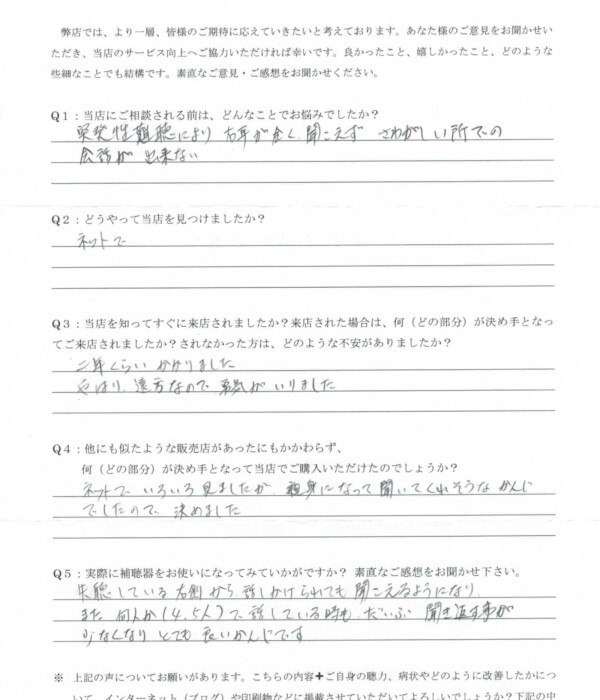

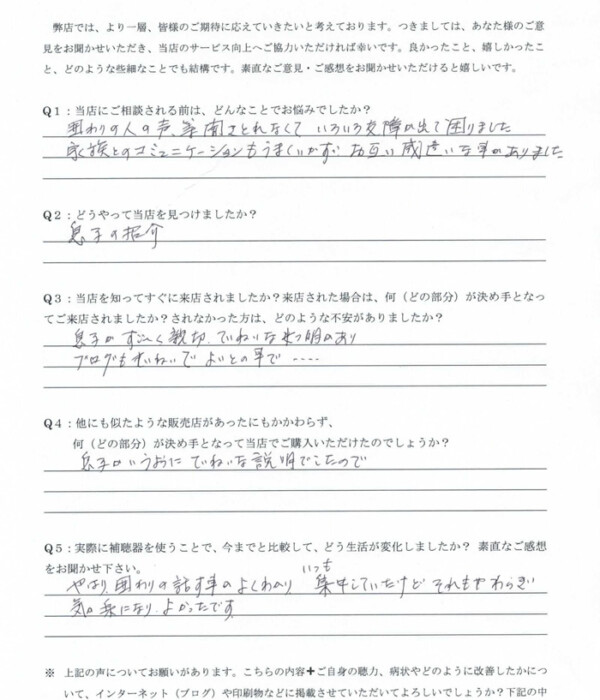

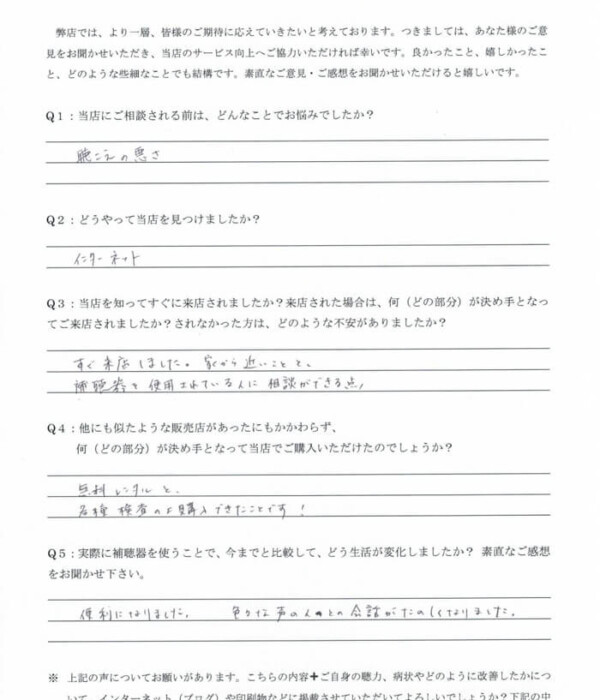

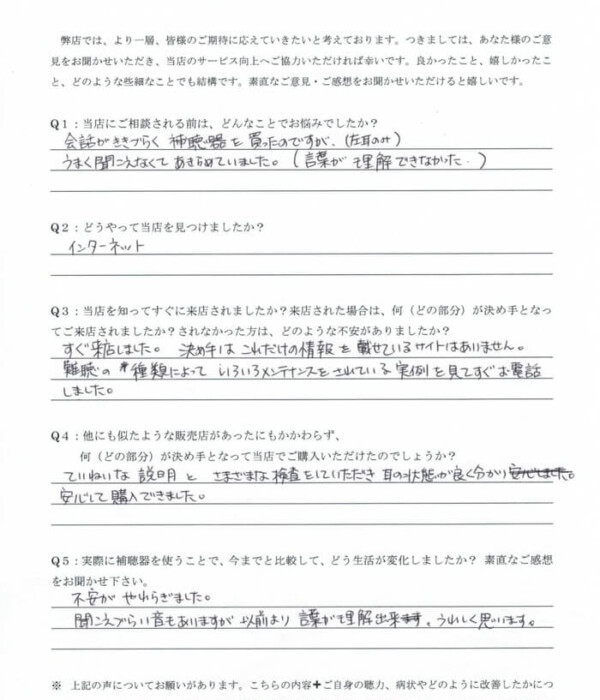

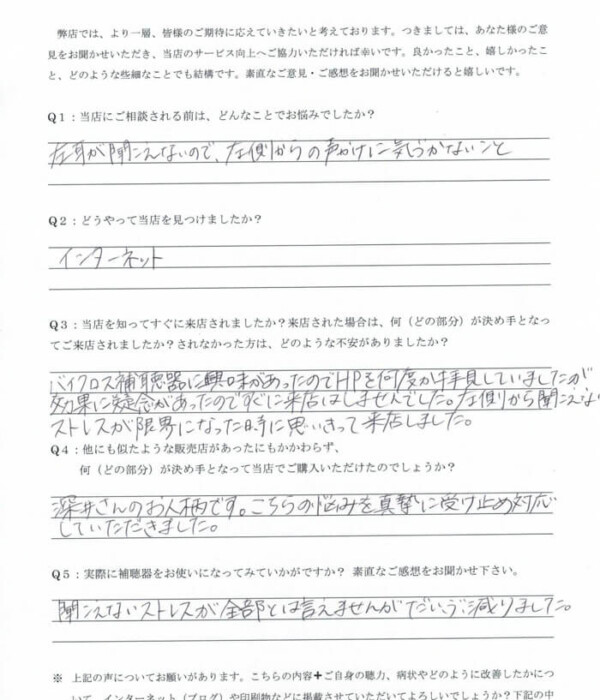

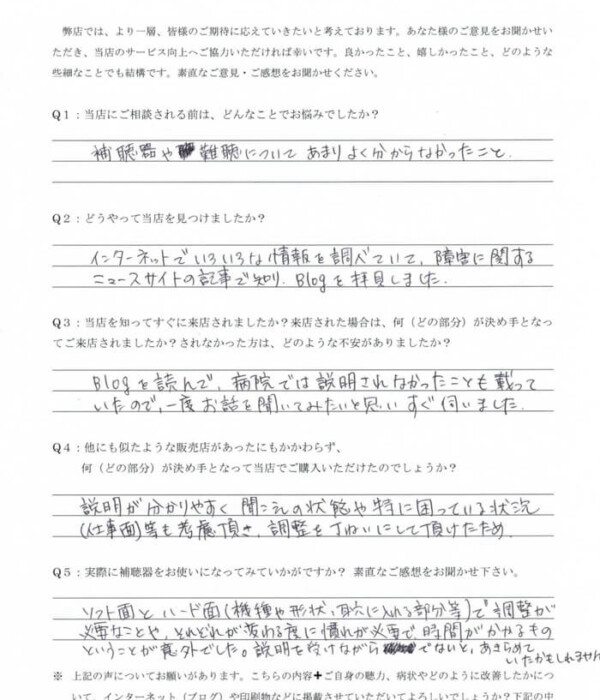

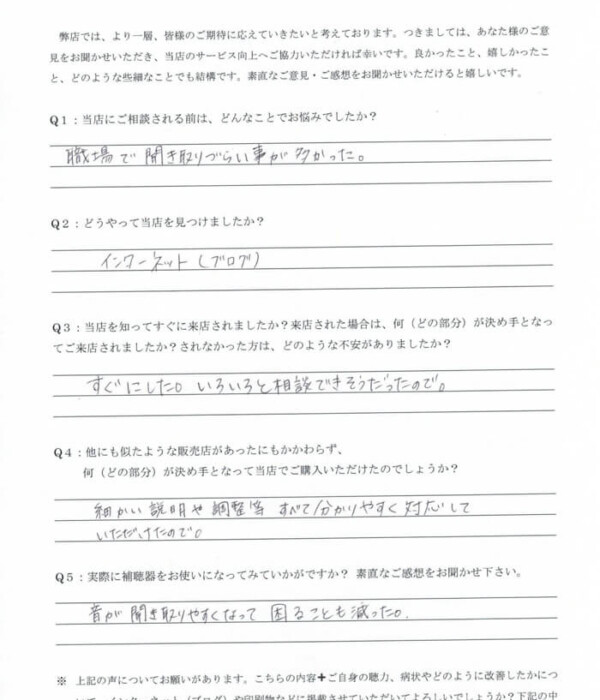

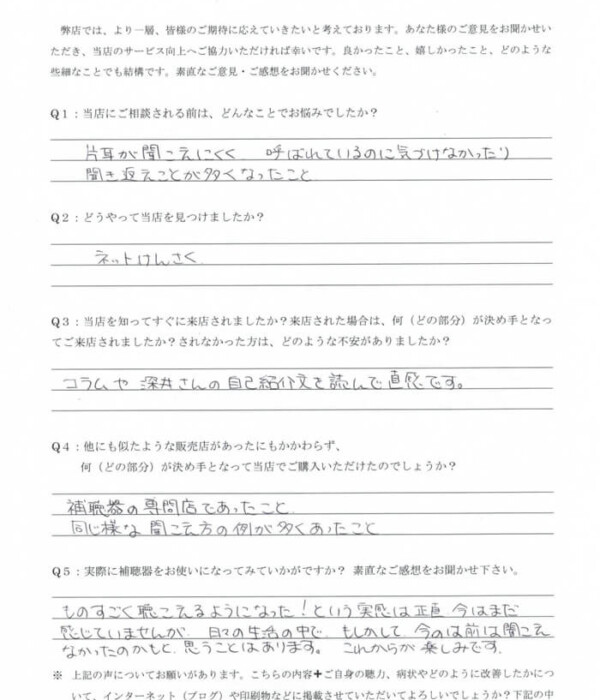

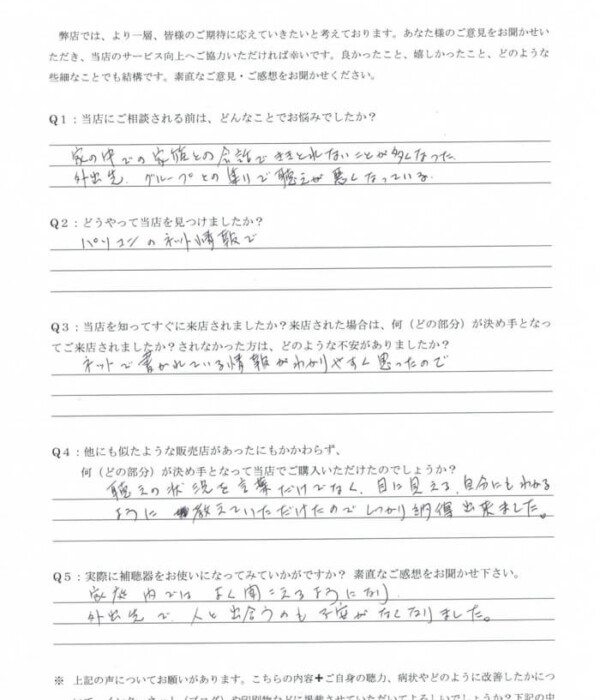

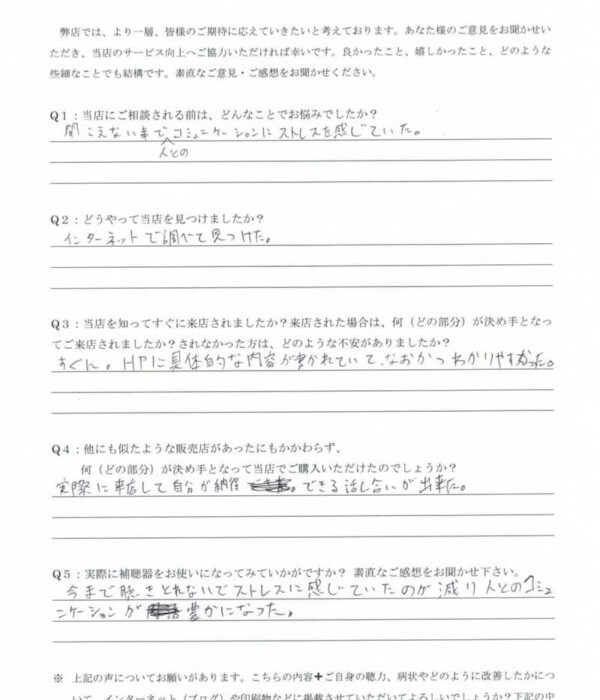

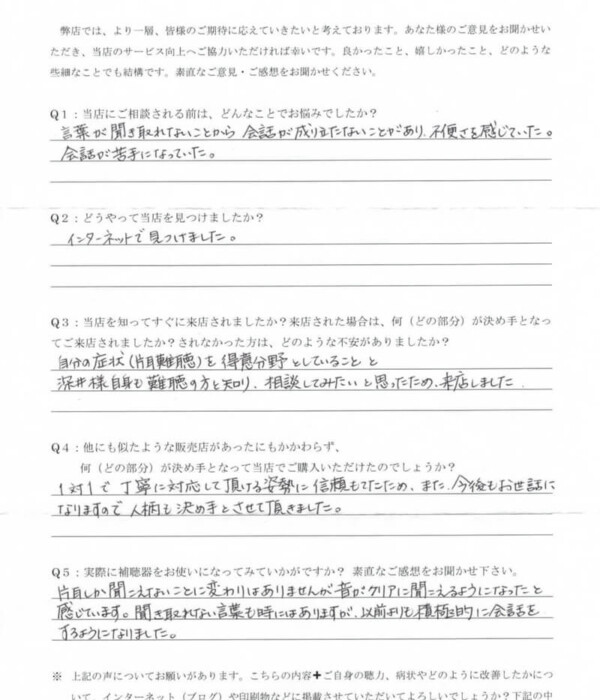

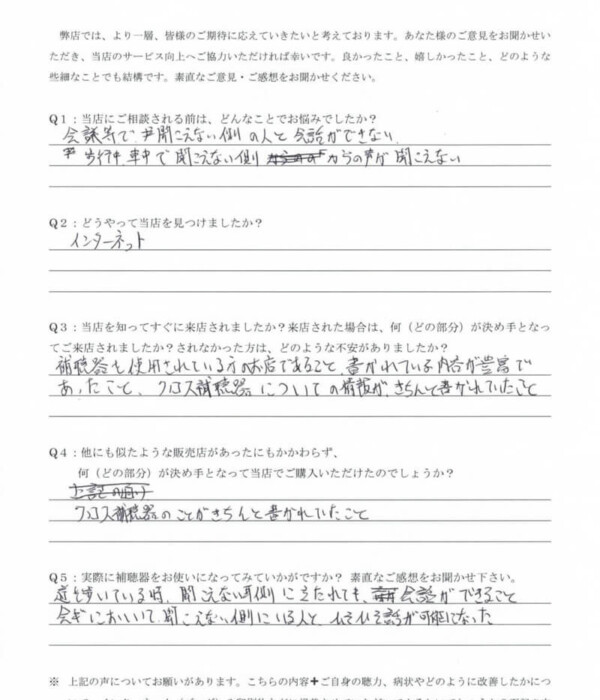

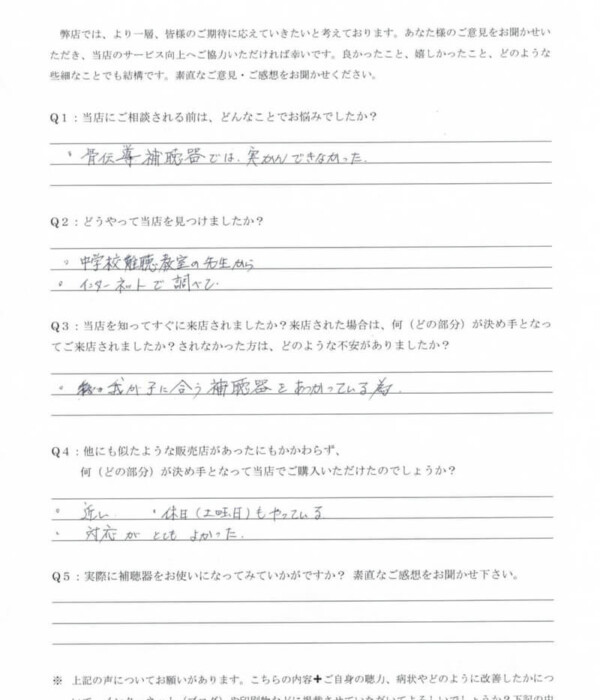

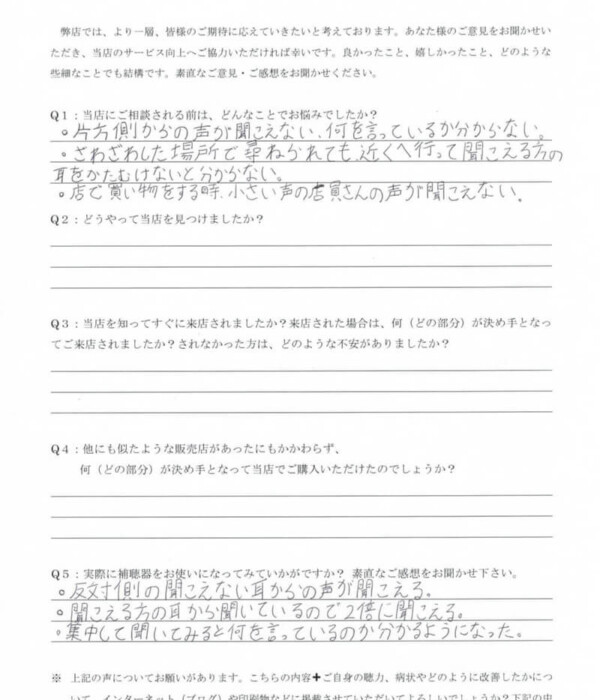

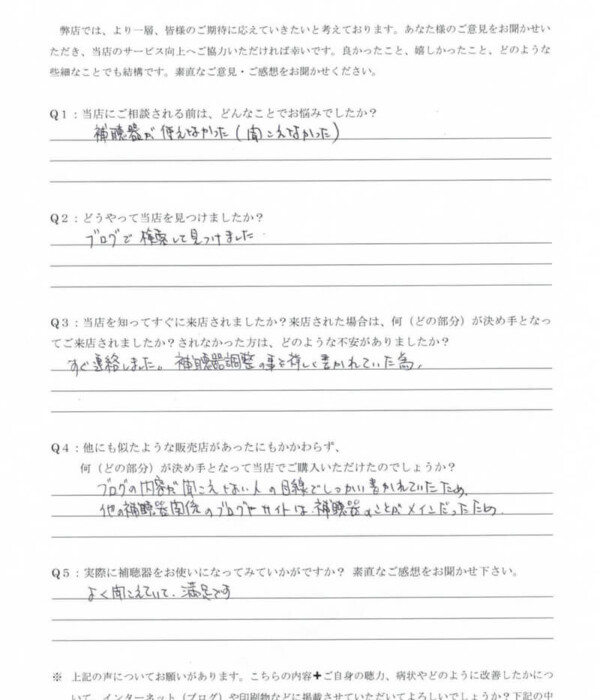

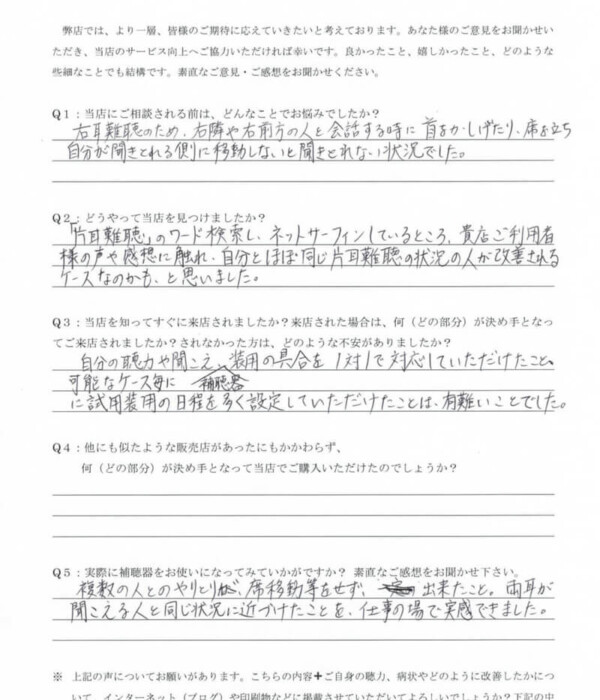

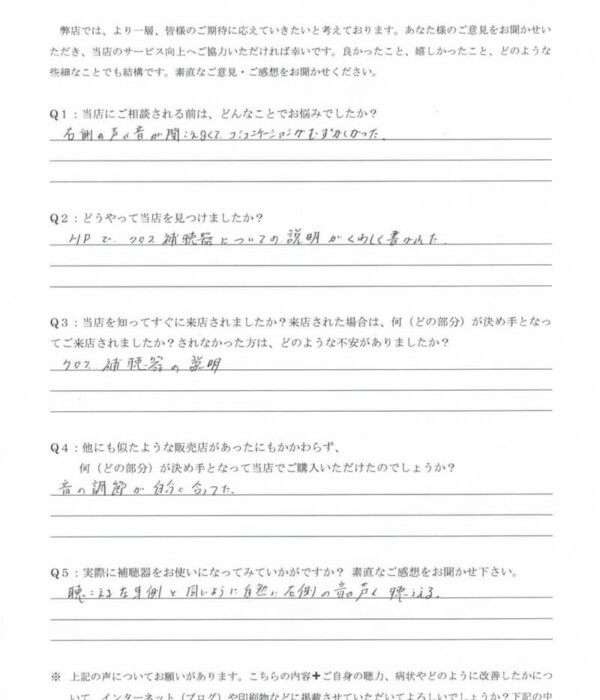

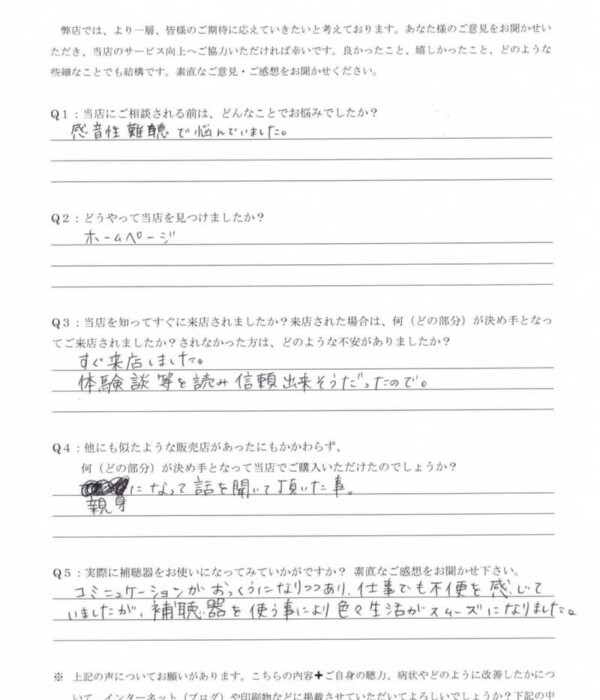

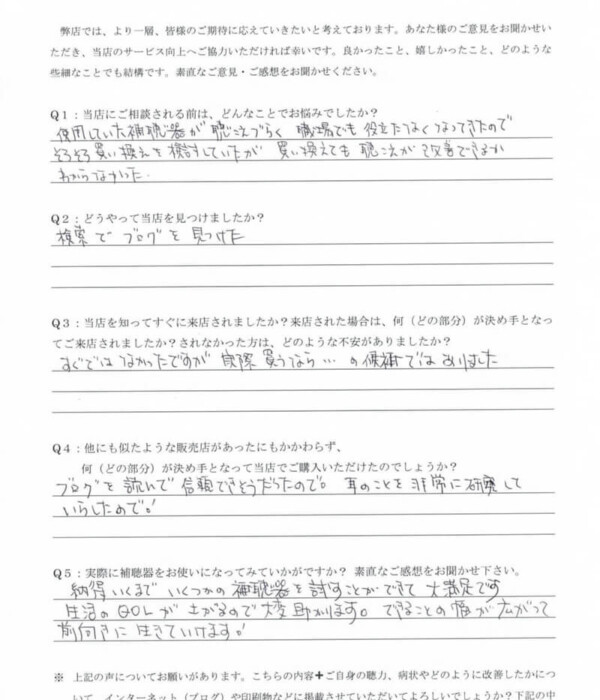

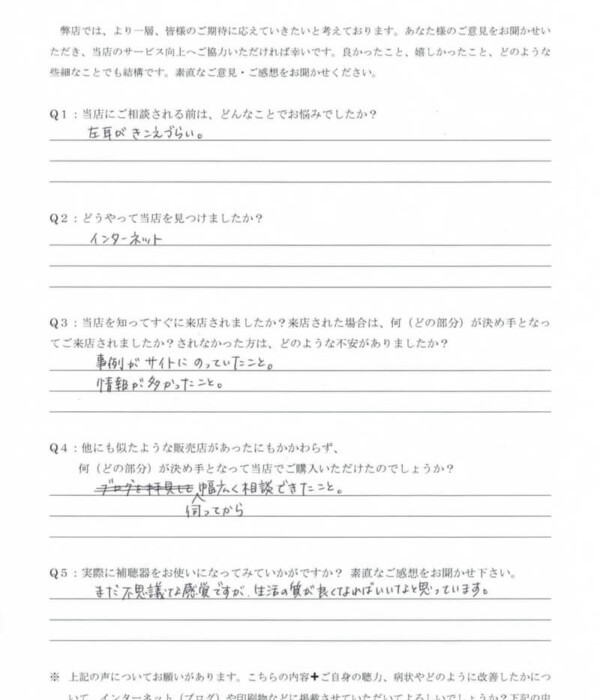

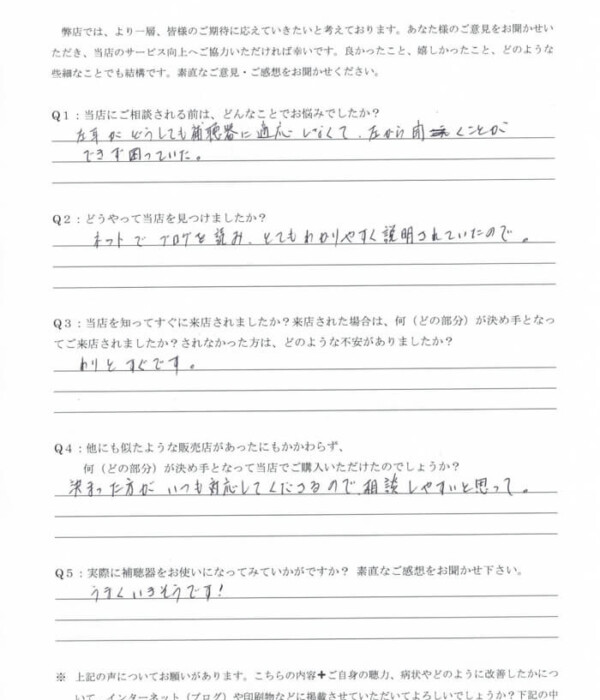

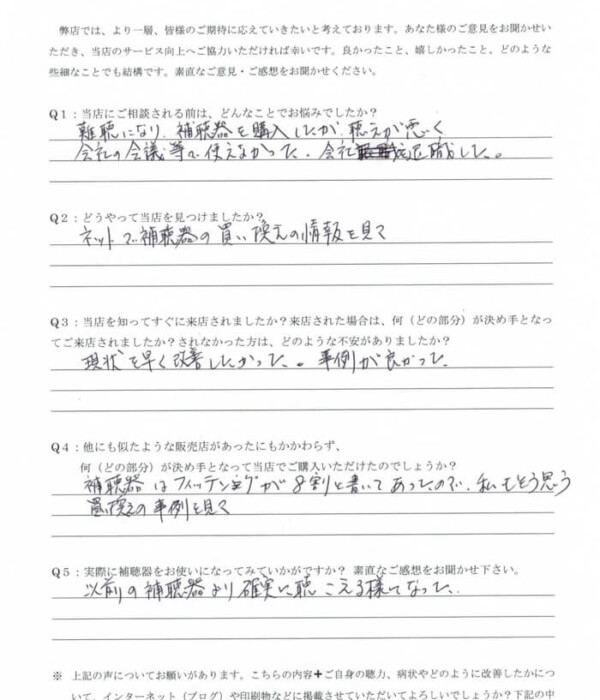

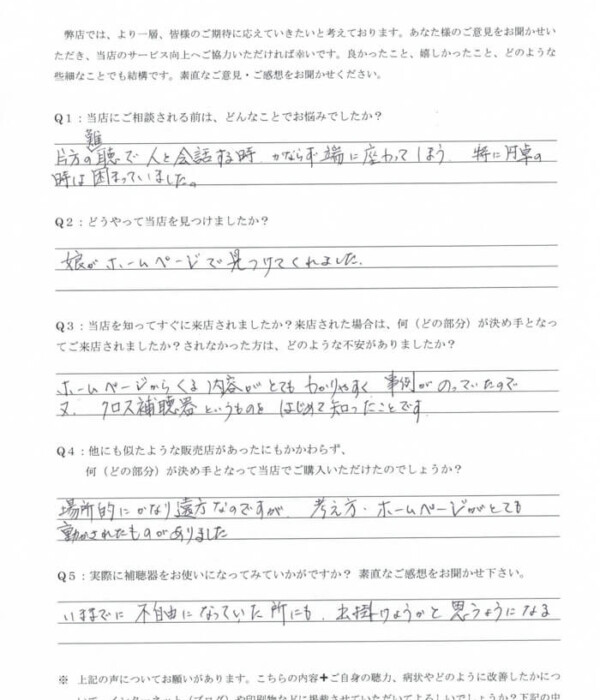

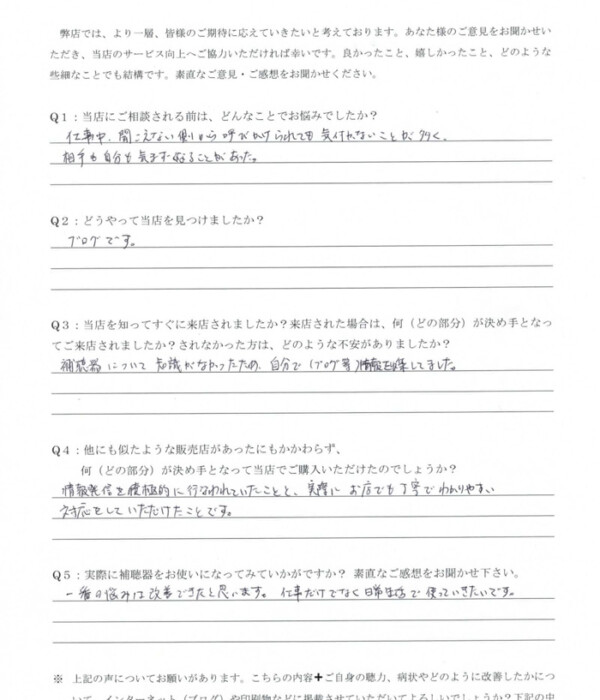

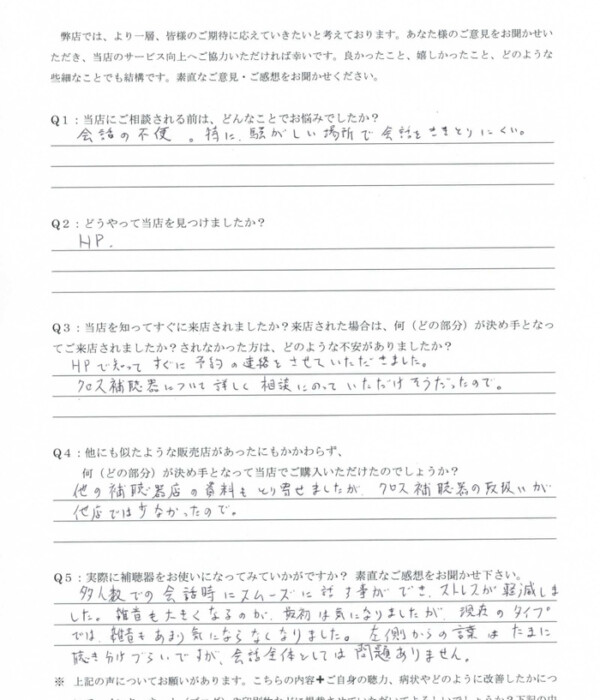

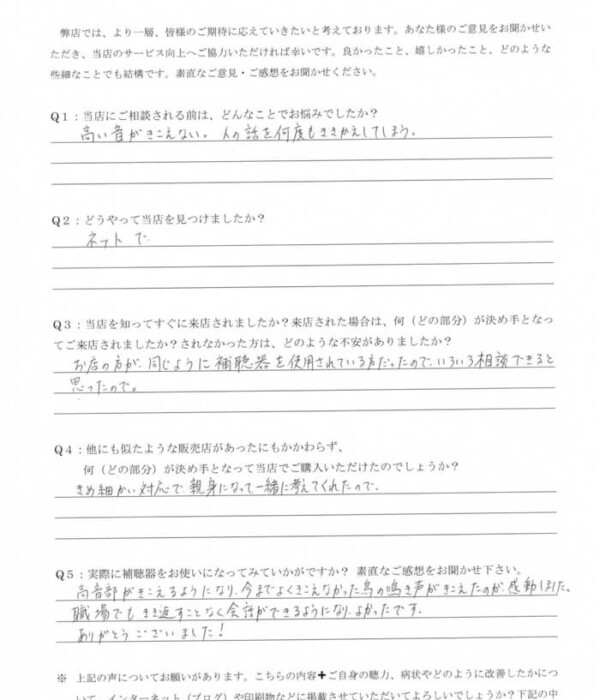

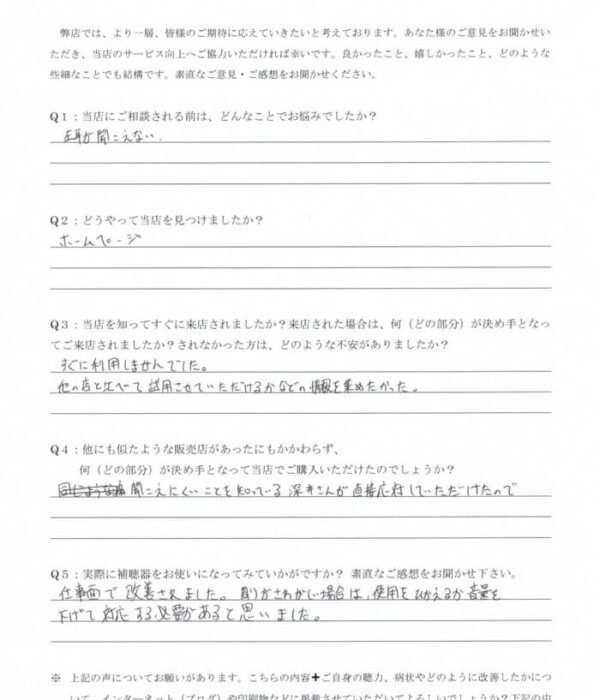

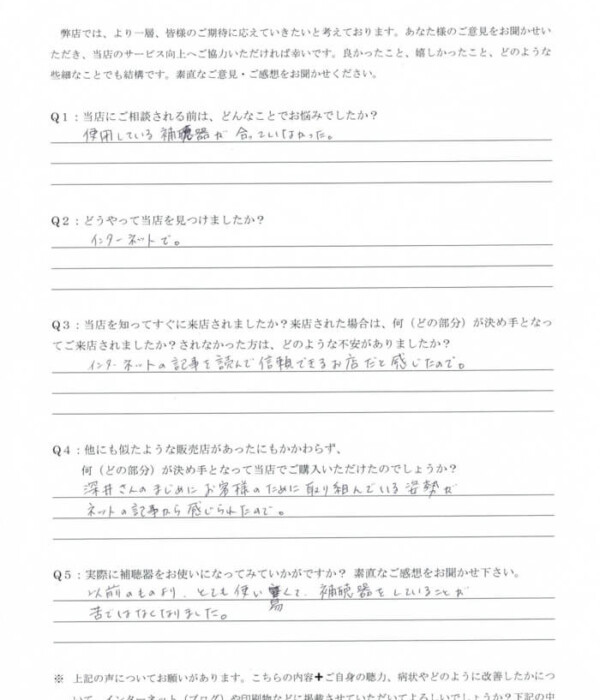

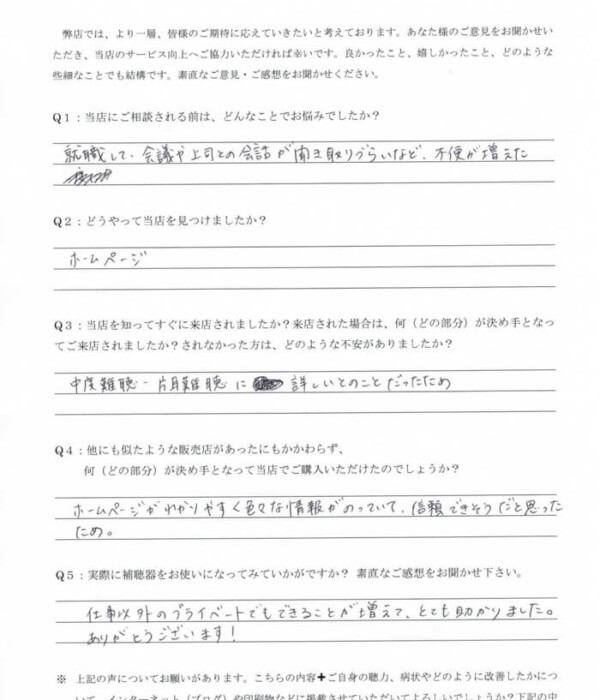

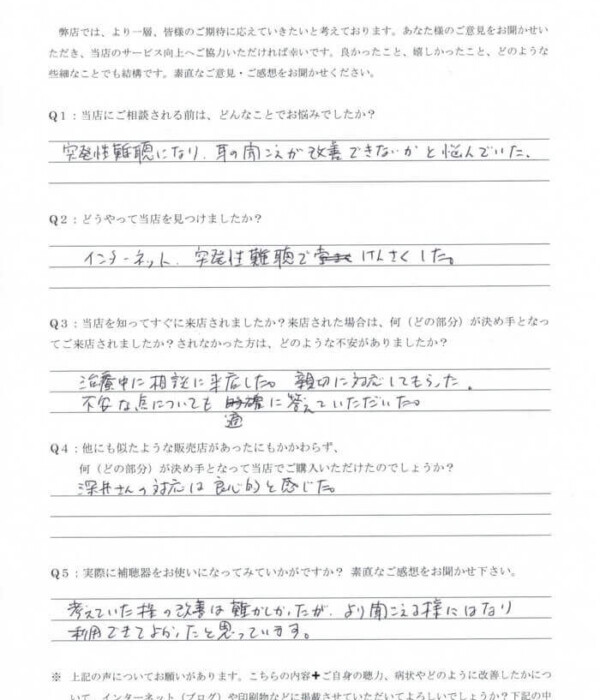

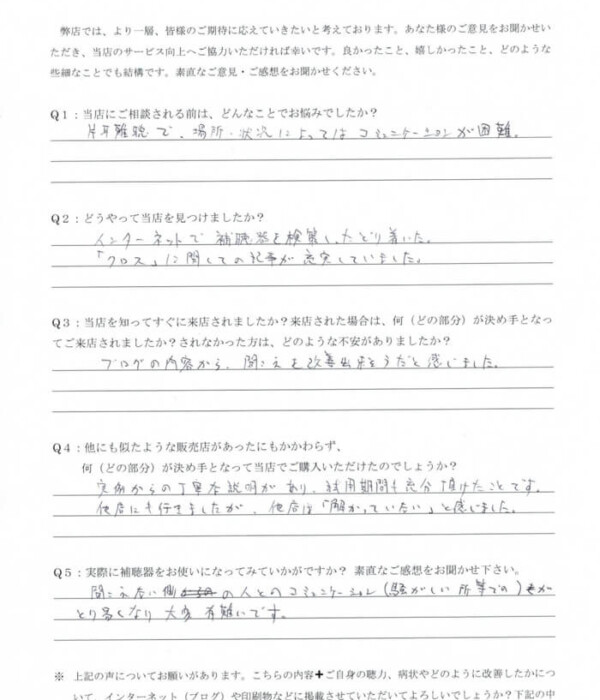

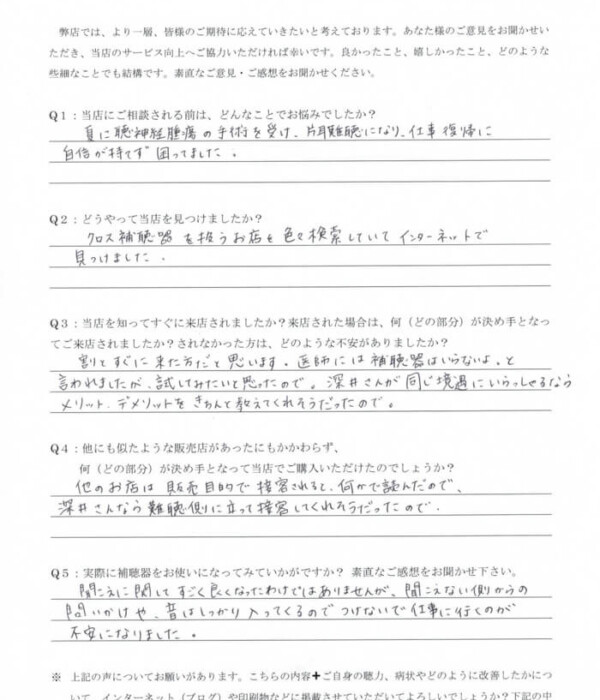

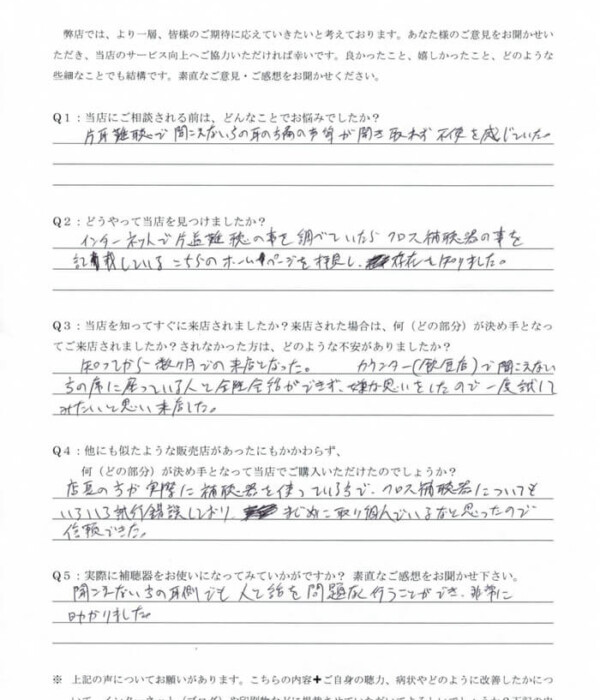

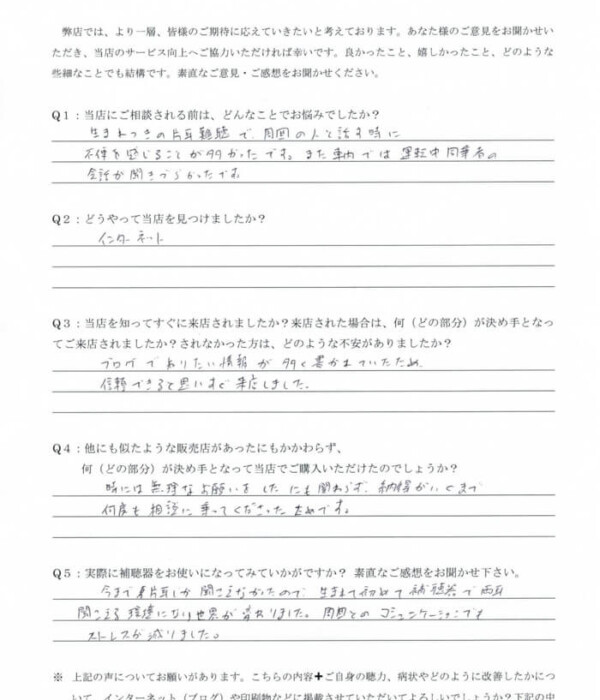

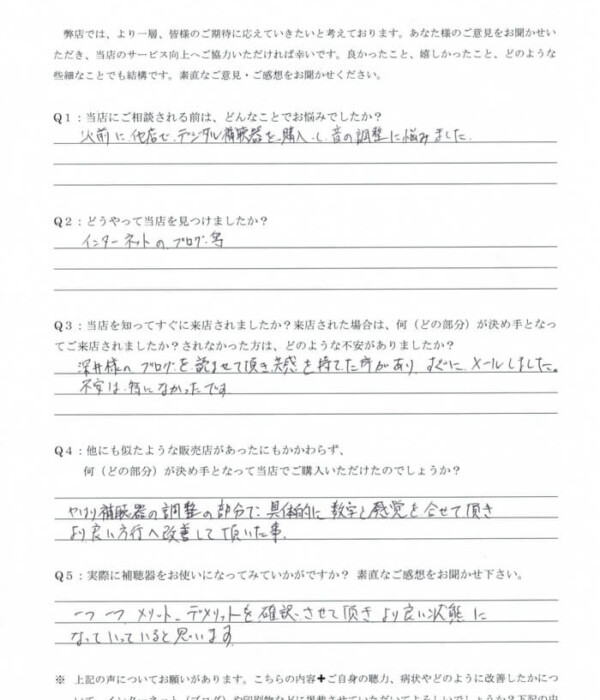

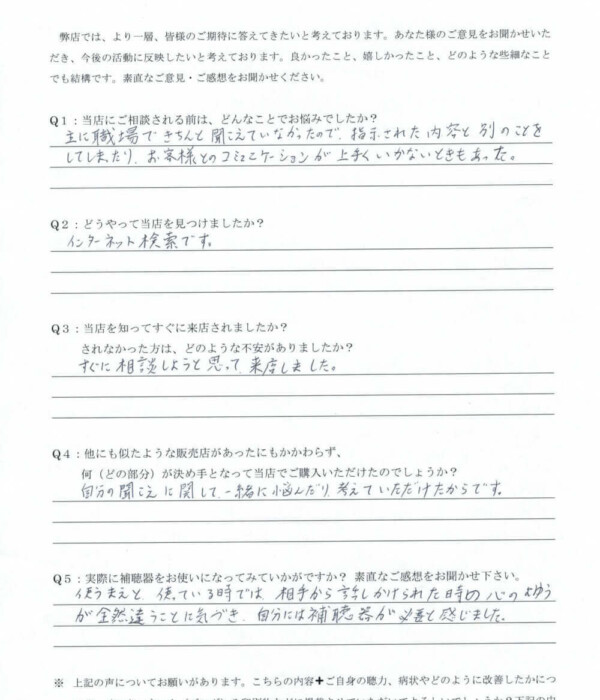

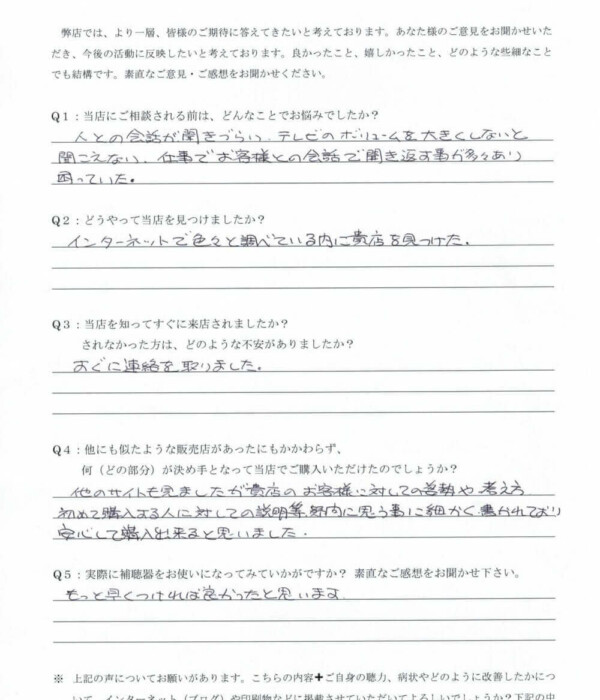

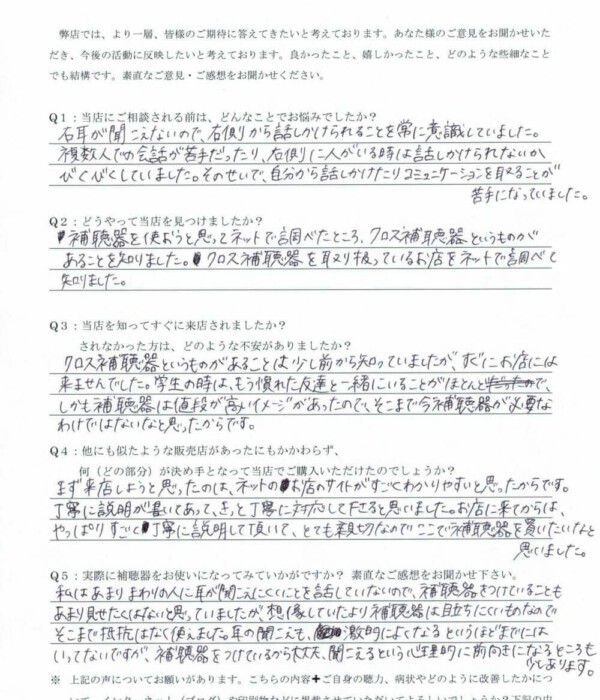

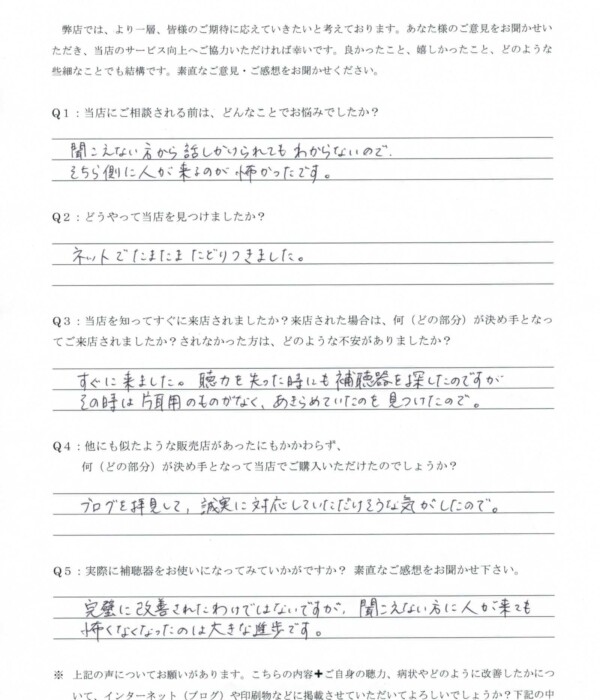

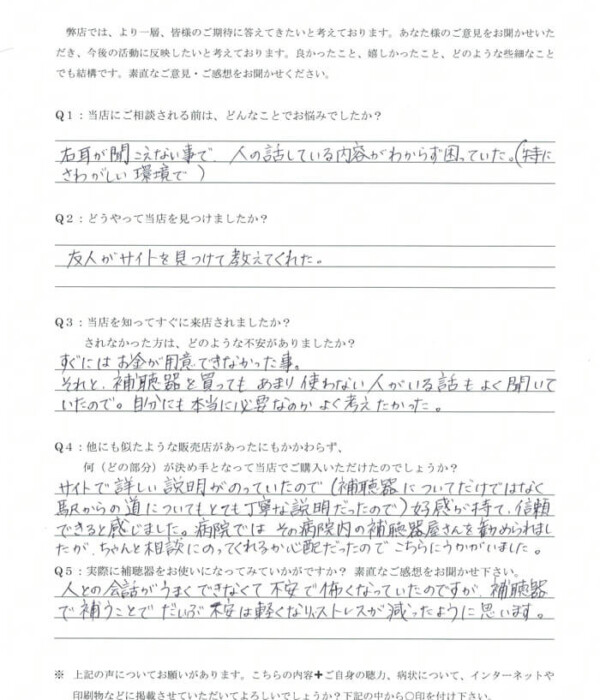

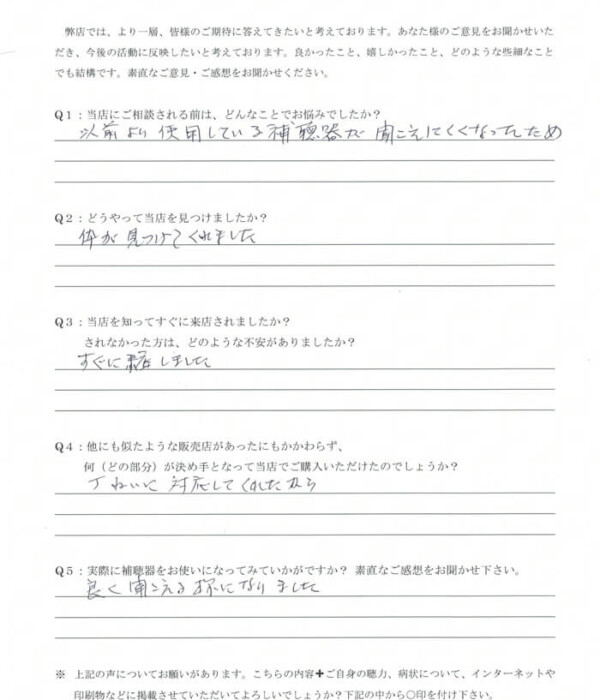

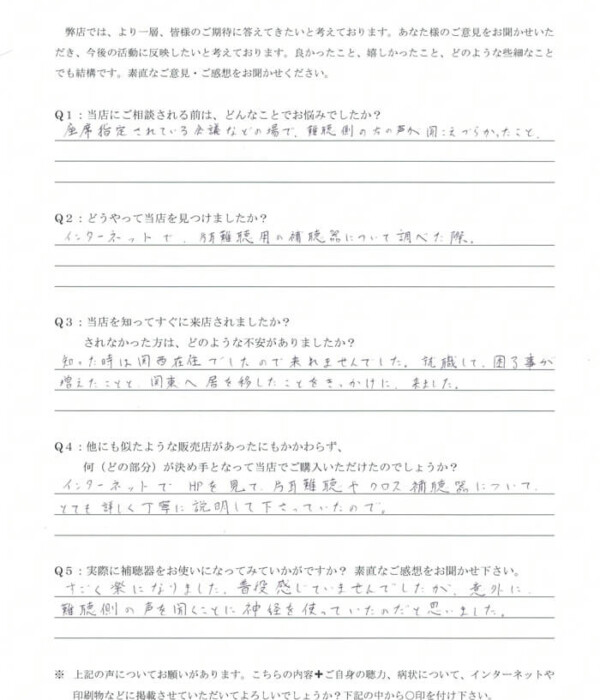

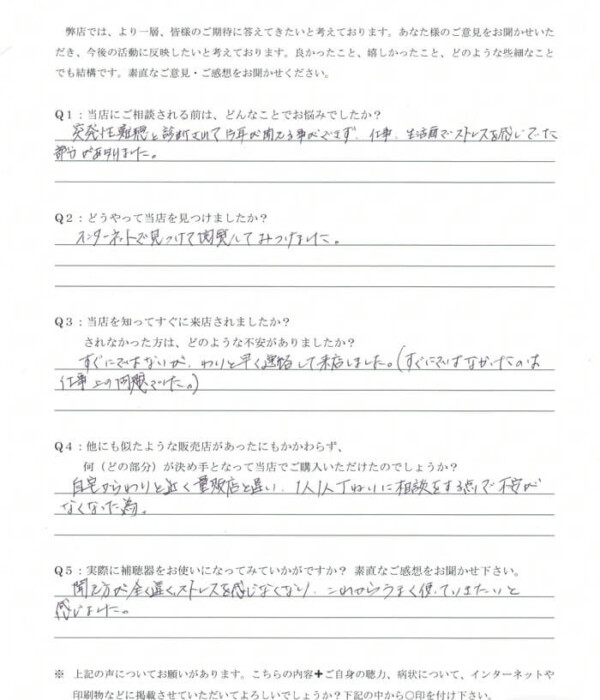

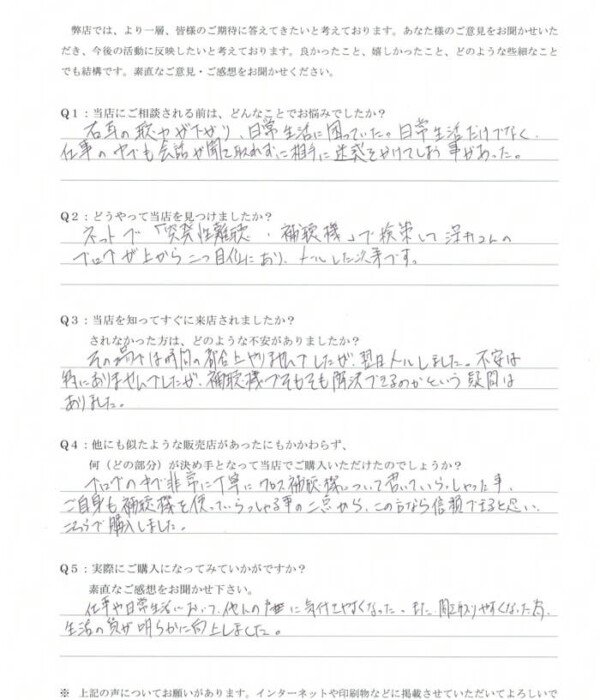

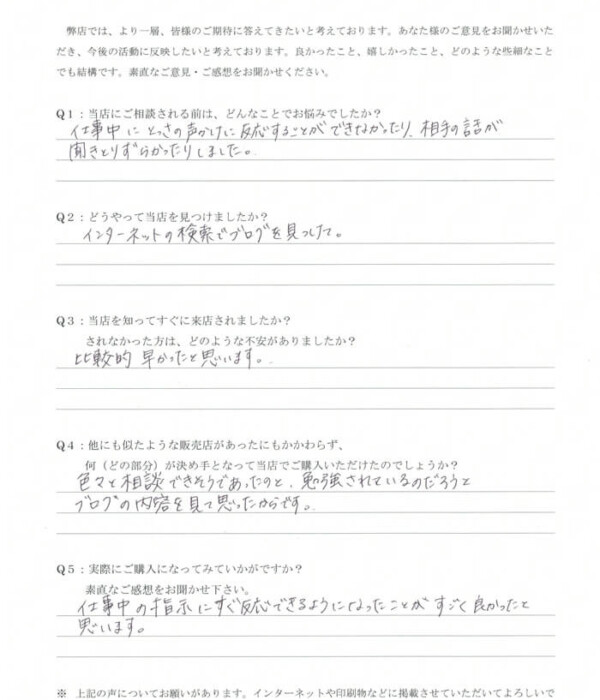

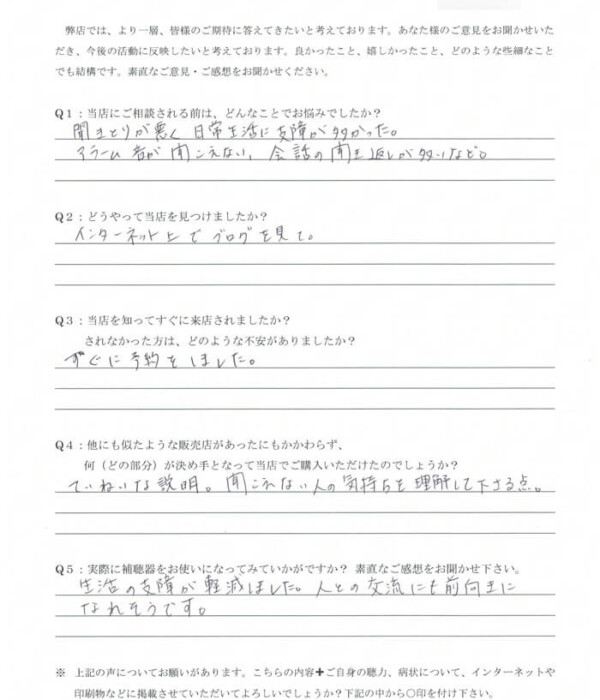

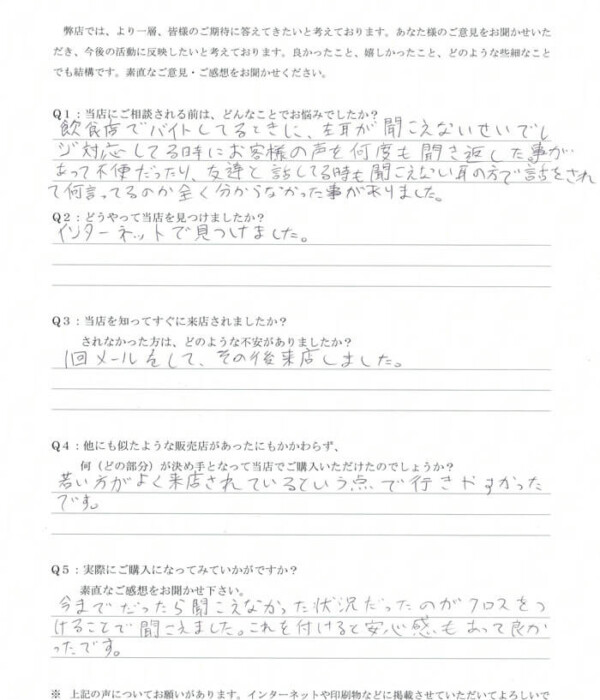

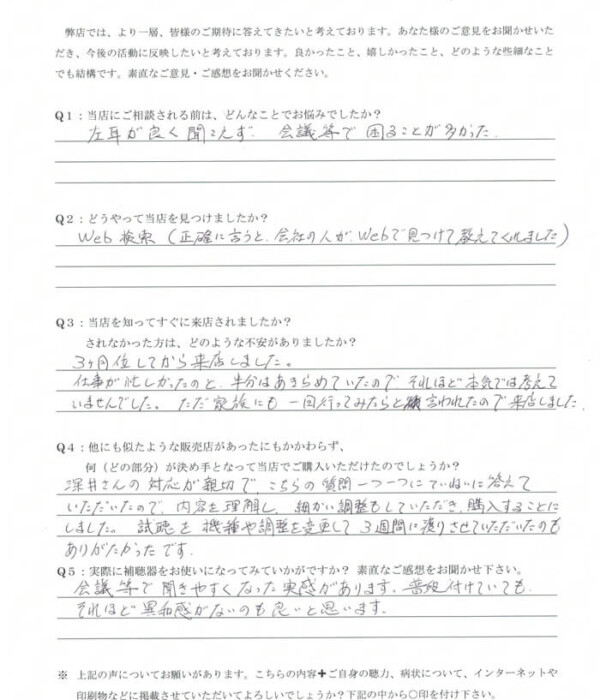

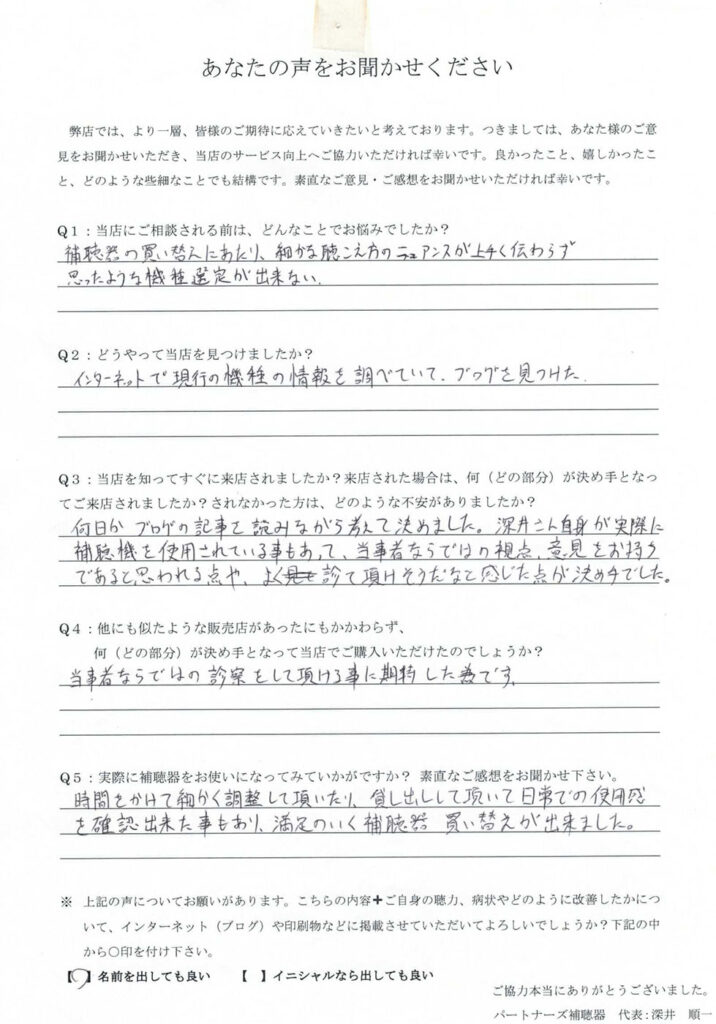

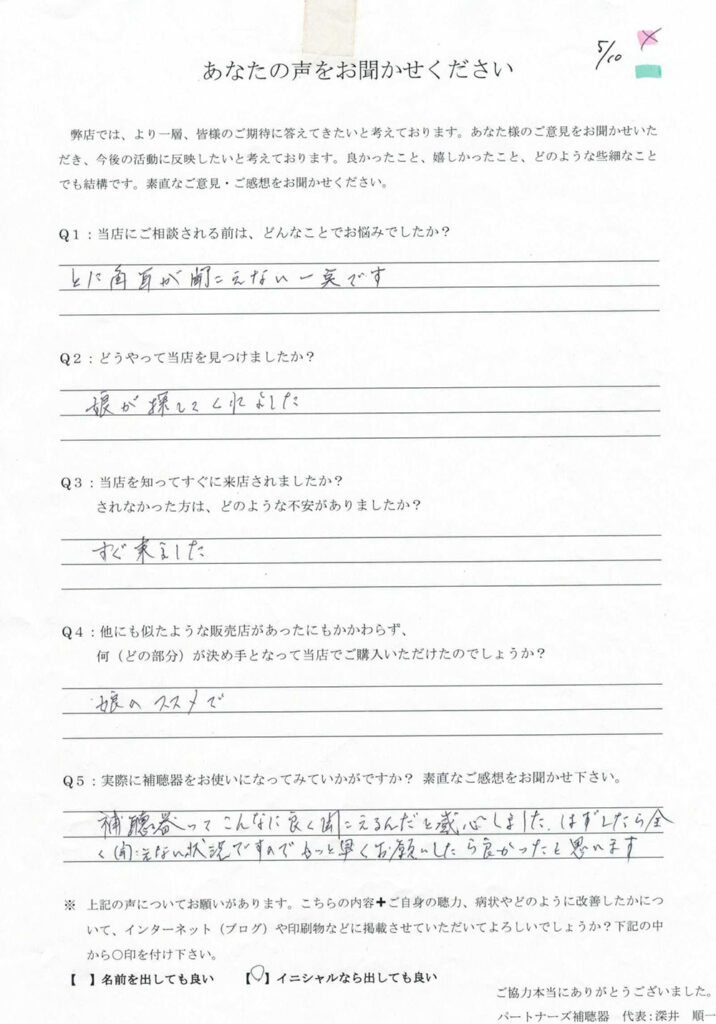

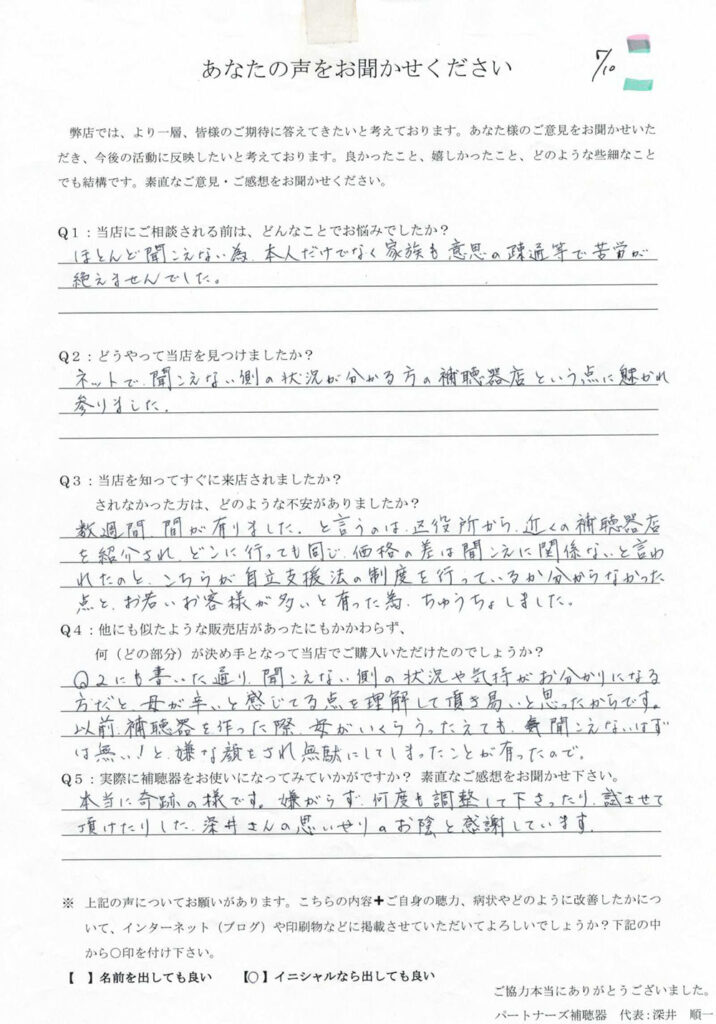

お客様の声

実際に高度難聴の方の聞こえの改善を行なったケースにおいて、お客様の声について、載せていきます。ご参考にどうぞ。

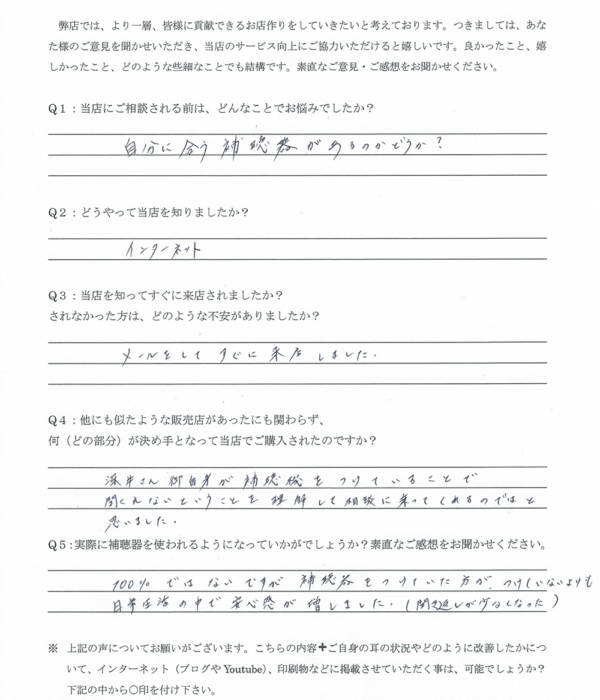

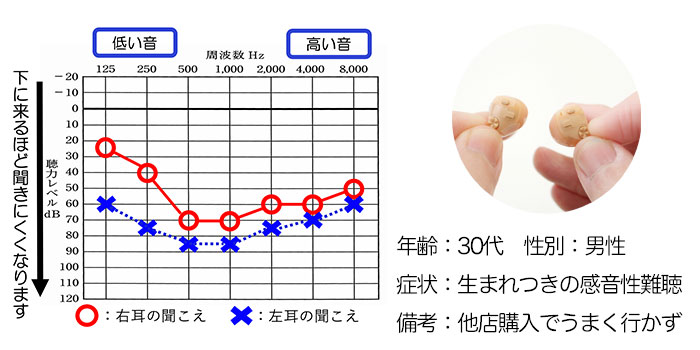

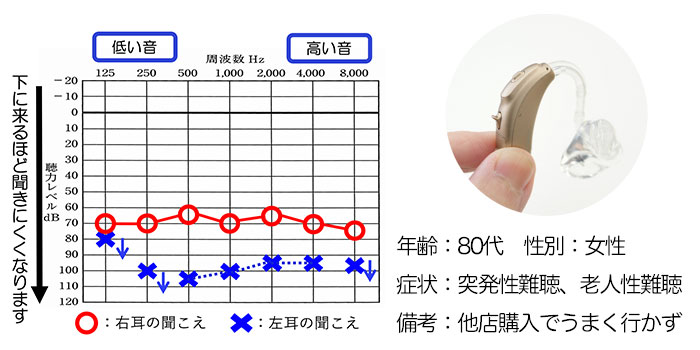

生まれつきの感音性難聴の方

- 改善:ITC補聴器(パワータイプ)

- 機器:耳あな形補聴器

- 備考:両耳装用にて改善、障がい者自立支援法制度利用

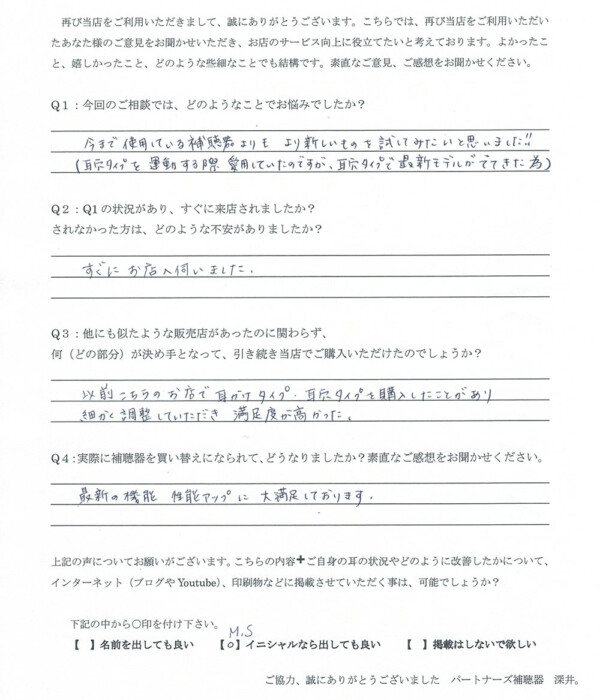

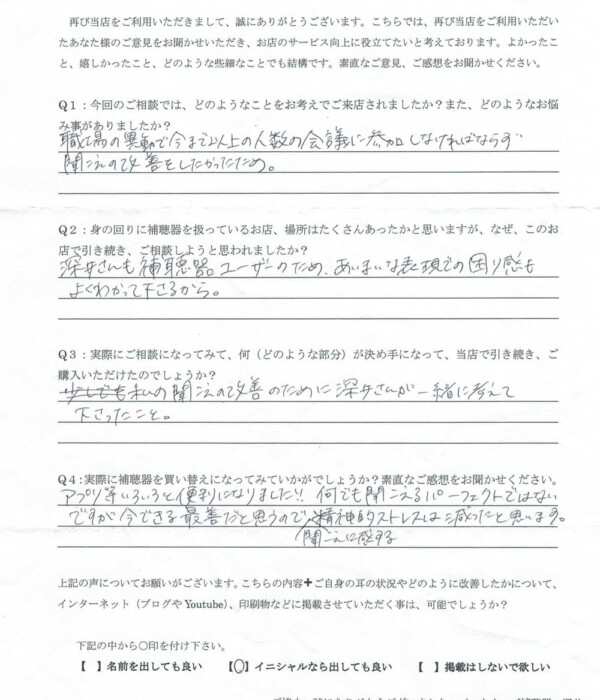

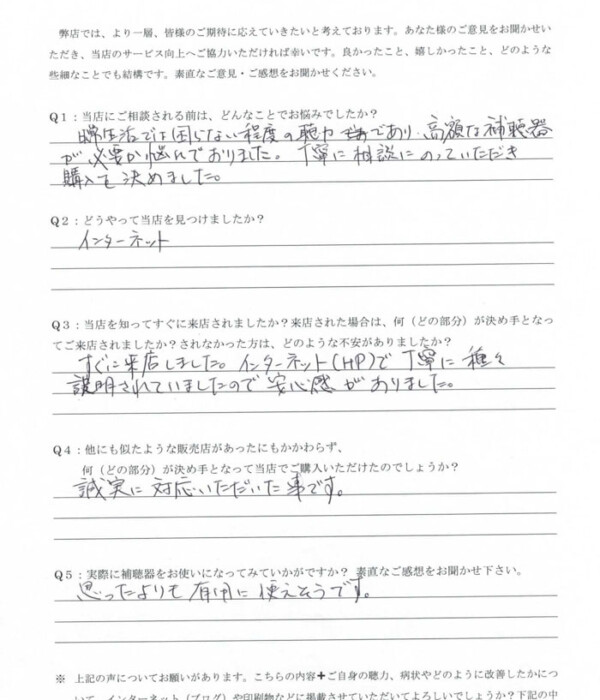

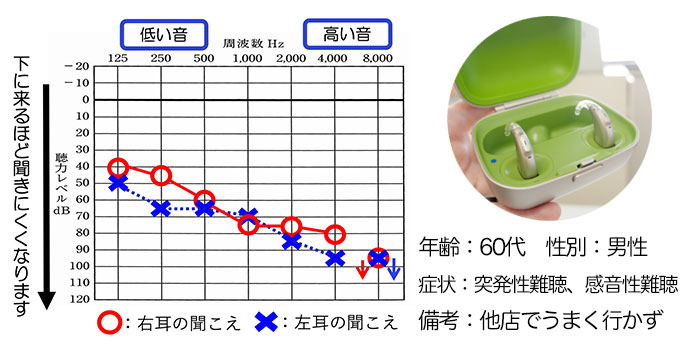

突発性難聴、原因不明の感音性難聴の方

- 改善:パワー形耳かけ形補聴器

- 機器:耳かけ形補聴器

- 備考:両耳装用にて改善、障がい者自立支援法制度利用

- 改善:パワー形耳かけ形補聴器

- 機器:耳かけ形補聴器

- 備考:片耳のみ使用(右)、障がい者自立支援法制度利用

この他のお客様の声(総合)

まとめ

こちらでは、高度難聴の方の聞こえを補聴器で改善する内容について、簡単にではありますが、まとめてみました。

高度難聴の方の場合、大事になってくるのは、補聴器の形状において、きちんとご自身の聴力を補えるものを選ぶこと、そして、聞こえの改善においては、耳の補い方、補聴器の調整において、良い状態にしていくこと。この2つになります。

補聴器の性能については、ほぼどのような聴力においても説明が同じになってしまいますので、別枠でまとめています。気になる方は、こちらをどうぞ。

備考:補聴器の性能って何?聞こえを良くするには、どうしたらいいの?

どちらにしても押さえると良いところは、補聴器の形状、耳の補い方、補聴器の調整になりますので、これらの部分は、押さえられると良いです。

ということで、聞こえの改善に役立ったのであれば幸いです。

なお、このお店でもこのような聞こえの方のご相談に関しては、承っておりますので、ご相談を希望される方は、お問い合わせページより、ご相談ください。よろしくお願い致します。