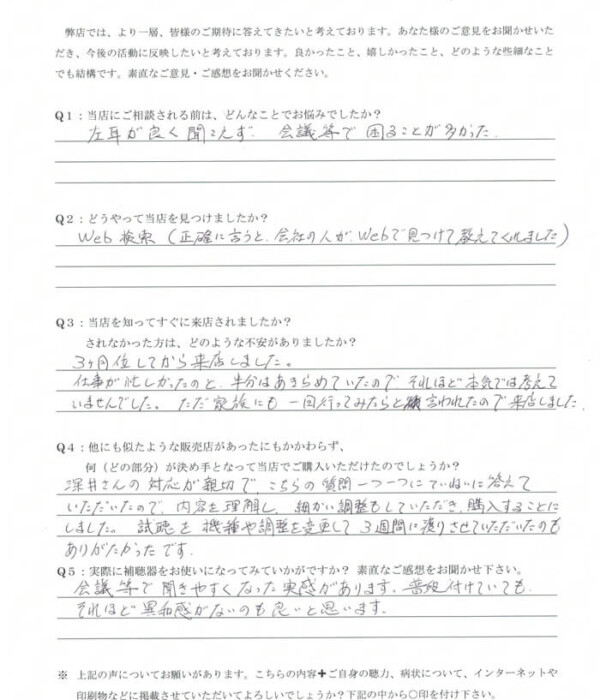

軽度〜中等度難聴の聞こえを補聴器で改善する

こちらでは、軽度〜中等度難聴の聞こえを補聴器で改善する方法について、簡単にまとめていきます。

軽度〜中等度難聴の方の場合、耳の補い方、補聴器の調整の2つで改善の8割ぐらいは決まってしまいますので、この2つを押さえて改善していけると良いです。

では、早速、見ていきましょう。

軽度〜中等度難聴の聞こえ

さて、初めにですが、こちらの内容が対象になるのは、以下のような聴力です。

軽度難聴の範囲は、25〜40dB、中等度難聴の範囲は、41〜69dBまでになります。ですので、主にこのような聴力の方が対象になります。

少し補足しますと、一般の人が聞こえている音の範囲は、0〜10dB、正常の範囲は、0〜25dBの範囲内になります。

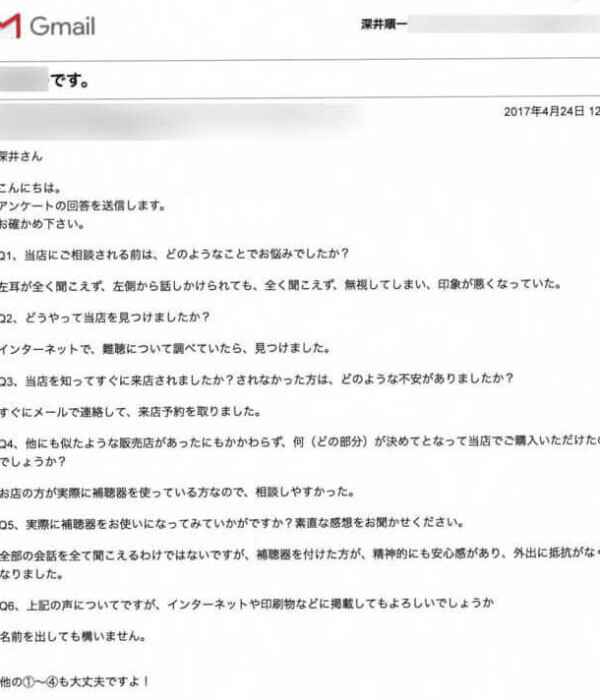

聴力の場合、低い音から高い音まで色々とあり、なかなか聞こえづらさを表現するのが難しいのですが、このぐらいの聴力の聞きにくさは、以下のようなケースになることが多いです。

特徴としては、すぐ近くの人、あるいは、静かなところでの声は聞こえるけれども、離れたところからの会話、小さい声の方、会議の際で聞きづらい人がいる。など、特定の状況、人の声が聞きづらくなることです。

また、騒がしい中での会話も難しくなる傾向があり、家などの静かな場所、あるいは、知っている人と話す場合はあまり困らないこともあるのですが、仕事の場で困るなど、特定の環境になると困るケースが増えてきます。

基本的に聴力は50dBぐらいから聞きにくさが増え、補聴器の装用を考えることが多くなります。

補聴器で難聴をどう改善するか

さて、ここから補聴器で難聴をどう改善するか。について記載していきます。

この部分が理解できるようになると補聴器はどのように改善しようとしているのかがわかり、それぞれの要素において理解が進みやすくなります。

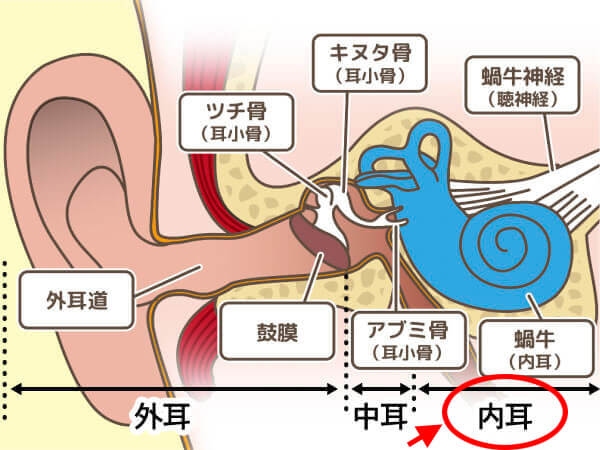

まず、補聴器をつけて聞こえを改善していく耳は、今現在、感音性難聴という症状であることが大半です。

感音性難聴は、耳の中にある内耳(ないじ)と呼ばれる器官が何らかの理由によって損傷し、音の認識がうまくできなくなる症状になります。

この症状は、今現在、治療方法がないため、内耳が悪化した場合は、聞きづらいままで放置するか、補聴器で改善するかの2つしかありません。

そして、この症状になると、

- 単純に音が聞こえづらくなる

- 言葉が理解しづらくなる

- 騒がしい環境下だとそれらの音に邪魔されて聞きづらくなる

の3つが起こります。

音そのものがうまく知覚できなくなることから、音が単純に聞きづらくなることのほか、音は聞こえるけれども言葉がわからない、周りが騒がしいと何を言っているのかわからない、ということが起こります。

そのため補聴器は、聞こえにくくなった聴力のところに音を入れて、正常の範囲にまで近づけること、さらに、騒がしいとそれらの音に邪魔されて聞きづらくなるため、なるべく邪魔されにくくして、聞きにくくならないようにすること。

この2つを行なって改善するようにしています。

補聴器で聞こえを改善する要素

さて、軽度難聴、中等度難聴に限らず、補聴器で聞こえを改善する要素は、大体決まっています。それは、

- 耳の補い方

- 補聴器の形状

- 補聴器の性能

- 補聴器の調整

の4つです。

それぞれ、

- 耳の補い方:聞こえの改善度に影響

- 補聴器の形状:補聴器の使いやすさに影響

- 補聴器の性能:聞こえの改善度を下げない部分

- 補聴器の調整:聞こえの改善度に影響

これらの部分に影響するようになります。

そして、聞こえの改善という部分における影響度を出すと

- 耳の補い方:

- 補聴器の調整:

- 補聴器の性能:

- 補聴器の形状:

になります。

補聴器を使って聞こえの改善をしていきたい場合は、耳の補い方と補聴器の調整の2つは押さえておけると良いです。この2つで大体聞こえの改善の8割ぐらいは決まるようになります。

耳の補い方

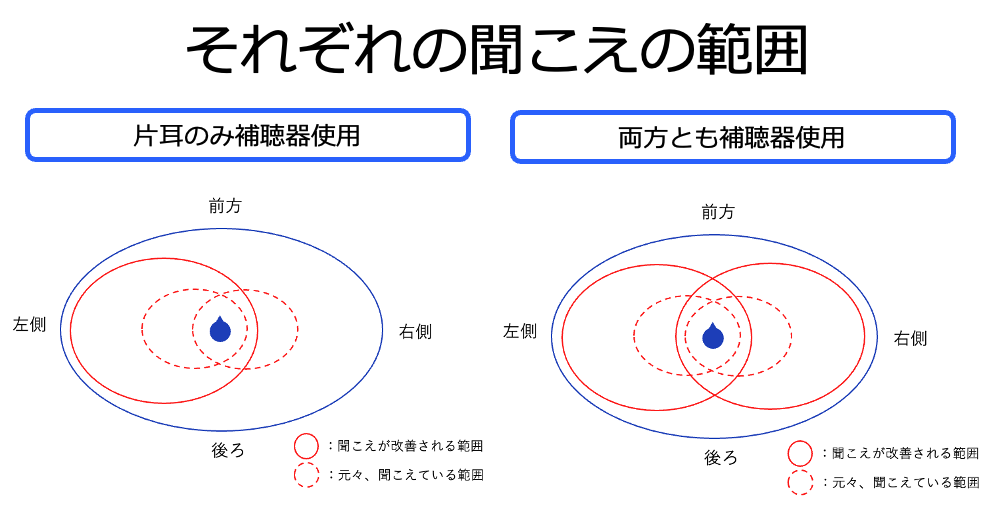

耳の補い方とは、どの耳に補聴器をつけるのか。片耳のみか、両耳につけるのか、果ては、特殊な補聴器をつけて聞こえを改善していくのか。この根本となる耳の補い方を指します。

結論からお伝えさせていただきますと、仮に両方の耳に補聴器が適合するのであれば、両方の耳に補聴器をつけられると良いです。

その理由は、耳は、2つあって初めて機能しているからです。具体的には、

- 片耳だともう片方からの聞こえは思いの外、聞こえていない

- 騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるため

この二点が関係します。

片耳だともう片方からの聞こえは思いの外、聞こえない

補聴器におけるよくある勘違いの一つ?が片方のみ補聴器をつけることです。

片方のみ補聴器をつければ全体的に聞こえるようになる。というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、片方のみつけた場合は、つけていない側は、ほとんど補えていません。

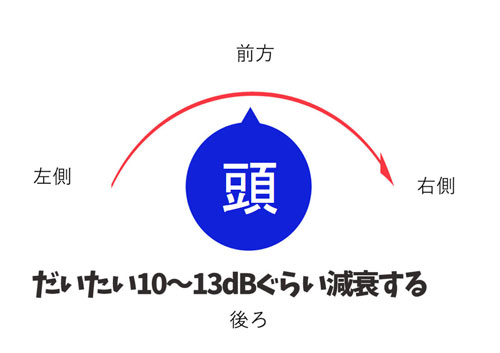

実は、耳というのは、頭があることにより、その方向からの音は聞こえるものの、逆の方向から来た音は、だいぶ減衰して音が届くようになります。

そのため、聞こえていない側からの音を反対側の耳で受け取るのは、困難になります。

片方のみしか補聴器が適合しないなどの特殊な状況を除き、補聴器は両方の耳につけて改善できると良いです。

騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるため

2つ目の理由は、騒がしい中での聞き取りをなるべく上げるためになります。

難聴の問題の一つは、とにかく騒がしい環境下で音声が聞きづらくなってしまうことです。一言で言えば、難聴はノイズに弱い。そのため、両方の耳に補聴器をつけて、なるべく聞きにくくならないようにしていくことが大事になります。

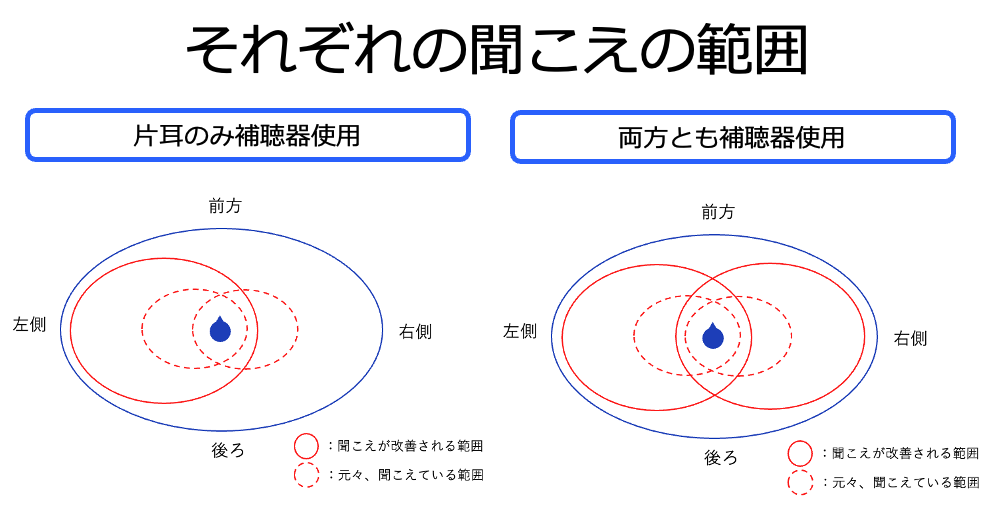

片方の耳のみに補聴器をつけた場合と両方の耳に補聴器をつけた場合の聞こえは、このようになります。

静かなところではそこまで変わらないのですが、騒がしい中になると聞こえの改善度に変化が出てきます。

上記に記載した通り、難聴の耳はノイズに弱くなってしまうため、なるべくそのような場面でも聞きにくくならないようにするために両方の耳につけられると良いです。

もちろん、片方の耳が適合しないなどの特殊な場合は除いて。になります。

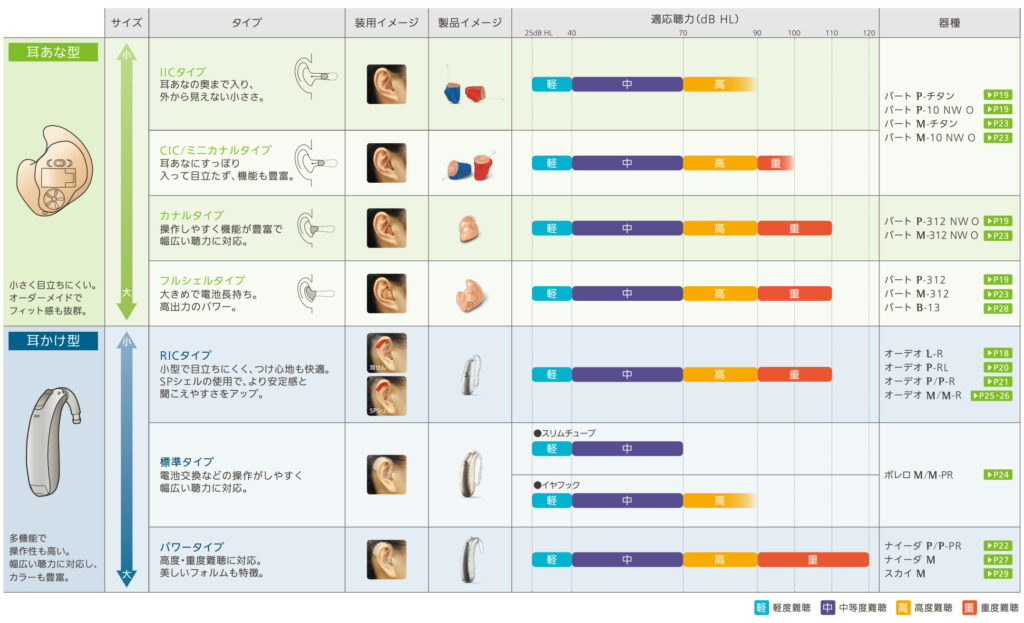

補聴器の形状

次は、補聴器の形状になります。補聴器の形状とは、そのままの意味で、補聴器の形を表します。

補聴器の形状は、補聴器の使いやすさ、扱いやすさに影響します。そして、軽度〜中等度難聴の方の場合、

- 耳かけ形補聴器なら、RIC補聴器

- 耳あな形補聴器なら、CIC補聴器

がそれぞれおすすめの形状になります。順番に見ていきましょう。

まず、補聴器には、いくつか形があります。

耳かけ形補聴器には、耳かけ形補聴器でいくつか種類があり、耳あな形補聴器には、耳あな形補聴器でいくつか種類があります。補聴器の形状は、主にこの2つから来ることが多く、この他もありますが、多くは、この2つのうち、どちらかから選ぶことになります。

で、これだけ数が多いとどれが良いのか悩みやすいかと思いますので、選択肢を絞りますと、

- 耳かけ形補聴器なら、RIC(リック)補聴器

- 耳あな形補聴器なら、CIC(シーアイシー)補聴器

がそれぞれおすすめになります。

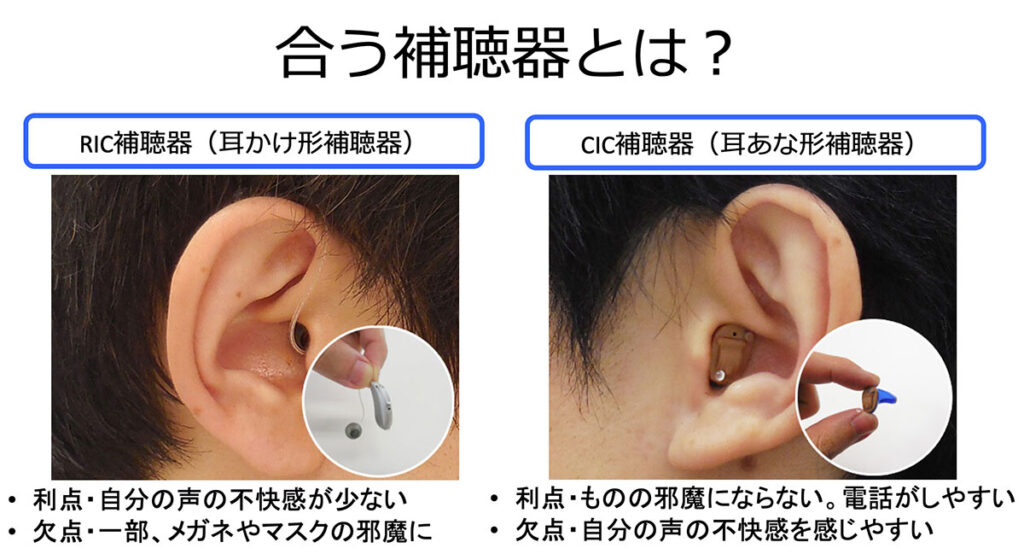

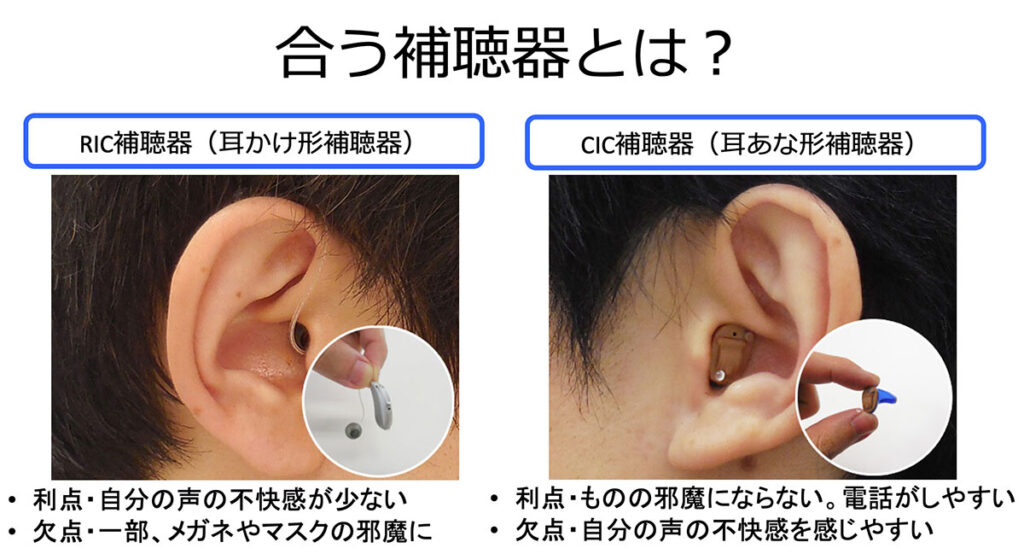

軽度〜中等度難聴の方で問題になりやすいのは、補聴器を使った際に自分の声が大きく聞こえたり、不快感を伴って聞こえやすいことです。

これは、125〜500Hzが60dBの範囲内で聞こえており、この部分の聴力がよければ良いだけ、強く感じやすくなります。

軽度の方、中等度の方は、比較的、この部分の聞こえが良い方が多く、そのような場合、補聴器を装用した時に自分の声が大きく聞こえたり、低く唸るように聞こえてしまい、そのことによる不快感を感じやすいです。

ですので、それらを比較的軽減しやすい補聴器が使いやすい補聴器になるのですが、それが、

- 耳かけ形補聴器なら、RIC(リック)補聴器

- 耳あな形補聴器なら、CIC(シーアイシー)補聴器

になります。

あとは、それぞれ以下のように特徴がありますので、それぞれにおいて、どちらの方が使いやすいか。それで決められると良いです。

基本的に耳あな形補聴器は、耳の中に入ることによる利点と欠点があり、メガネやマスク、ヘルメットなどの邪魔にならないものがいい方、または、運動する方から、電話をよくする方などにおすすめです。

耳かけ形補聴器は、耳の上にかけて使用することのメリット、デメリットがある補聴器で、軽度〜中等度難聴の方の欠点である、自分の声の不快感、低く唸るような感覚で聞こえるものを一番軽減しやすいものになります。

そういった部分を軽減したい方や補聴器について初めての方には、こちらがおすすめです。

補聴器の調整

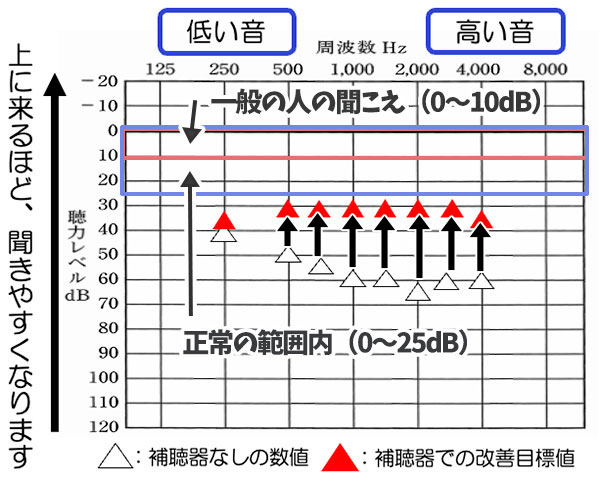

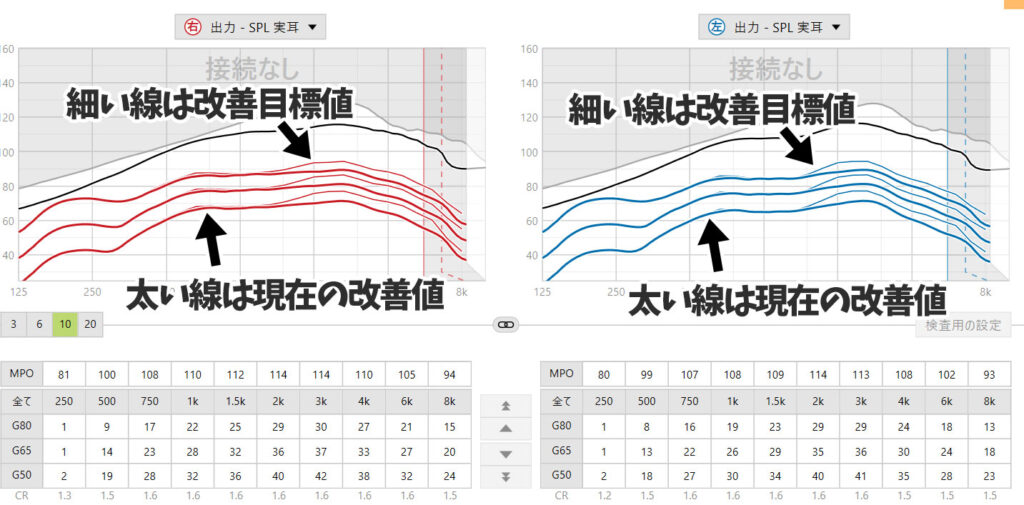

さて、最後は、補聴器の調整になります。補聴器は、今現在、低下した聴力のところに音を入れて、なるべく正常の範囲に近づけることで、聞こえを改善していきます。

この聞こえの改善値が良くなるとよくなるほど聞こえやすさが上がるようになります。

突き詰めると補聴器で行っている改善というのは、低下した聴力のところに音を入れて、聞こえを改善すること。そして、片方、片方の耳に音を入れて、全体的に聞こえるようにすることになります。

で、表現が非常に難しいのですが、補聴器で大事になってくるのは、聴力ごとに補えると良い目標レベルがありますので、それに合わせて聞こえを改善していくことです。

それは、補聴器を調整する専用のソフトの中にもありますし、

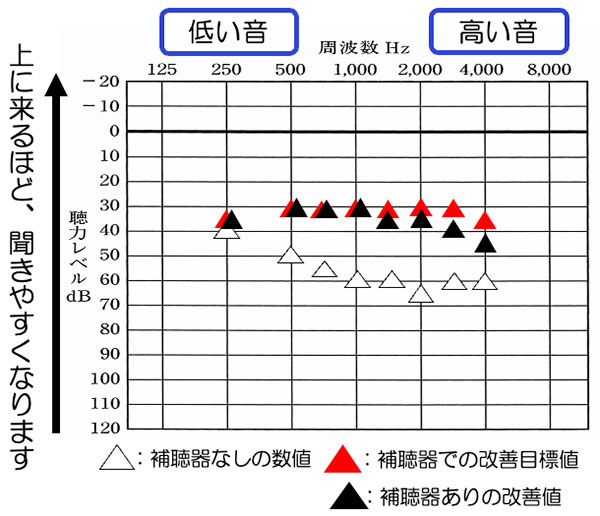

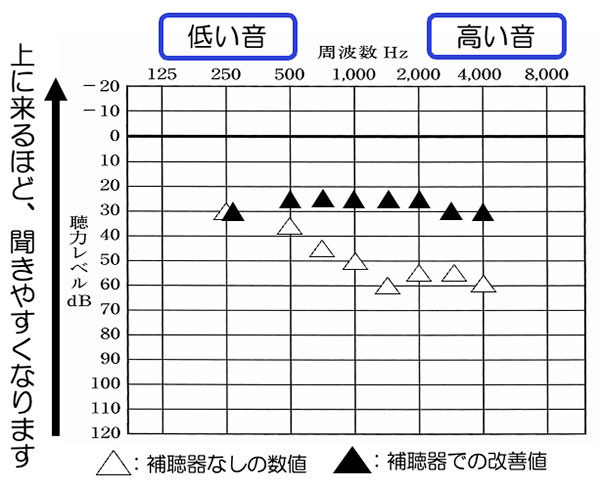

補聴器をつけた状態で、どのぐらい聞こえが改善されているかを見る測定があるのですが(音場閾値測定(おんじょういきち測定)といいます)こういったものでも確認ができます。

どちらも目標と現在の改善値を出すことができますので、こういったもので見えるようにして聞こえを改善できると良いです。

というのも補聴器をつけていただくとよくわかるのですが、音の感覚はわかってもどこまで聞こえが改善されているのか、どのぐらい良くなっているのかは感覚ではよくわからないからです。

ですので、こういった客観的に状況をわかるようにして、聞こえの改善ができると、改善度は上げやすくなります。

軽度、中等度難聴の場合における改善度

さて、ここからは、完全に私の感覚になりますので、参考程度にご覧いただければ幸いです。

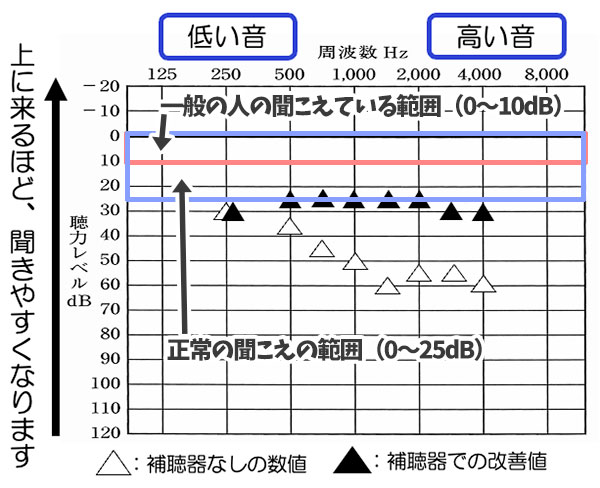

軽度、中等度難聴の方の場合、耳の状況にもよりますが、聞こえの改善度が良い方は、以下のような数値にまで上がることがあります。

だいたい25dB前後ですね。このグラフは、聴力図と同じものを使っており、そのため、数値の意味も聴力図(オージオグラム)と同じになります。

補聴器をつけていない状態が△、補聴器をつけた状態が▲。補聴器なしから、補聴器ありで、各周波数が上記のようなところまで改善された。がこのグラフが示している状態です。

数値の意味が分かりづらい方のために記載すると、このようになります。

聴力図と見方が同じになりますので、0〜10dBが一般の人が聞こえている範囲、0〜25dBが正常の範囲。ですので、そこまで近づいた状態になり、実は、補聴器は、良い方でギリギリ正常の範囲に届くか届かないかぐらいのレベルになります。

とはいえ、補聴器なしの状態と比較して、30dBぐらいまで改善されると、明らかに補聴器ありの方が聞きやすくはなります。

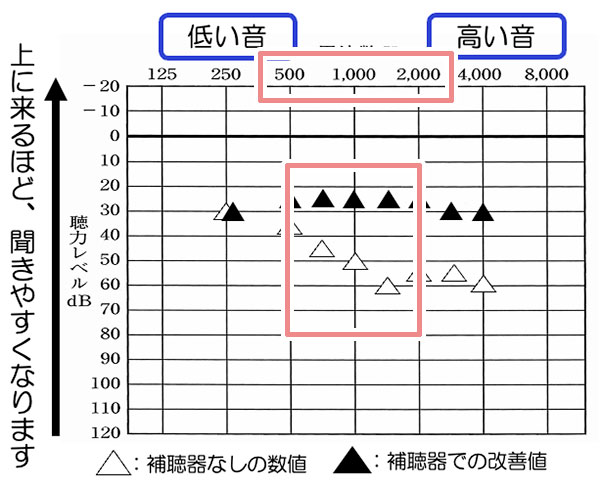

少し補足していきますと、500〜2000Hzに関しては、音声が影響しやすい周波数になりますので、なるべく改善できると良い部分です。

この部分に関しては、30dBぐらいまで改善されるようになると、だいぶ聞こえやすさは変わってきます。

良い方だと、25dBぐらいまでいくのですが、ここまでくると、小さい声の方などが分かりやすくなり、補聴器有り無しで聞こえの改善効果はだいぶ変化します。

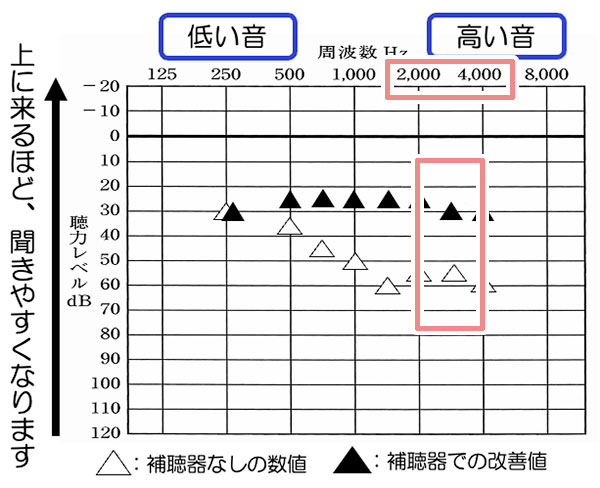

そして、2000〜4000Hzという高い音の部分ですね。ここは、音声の明瞭性に影響しやすいため、ここも改善できると良いです。が、改善しすぎると音が高くなりすぎたり、響きすぎたりしますので、使える範囲内でできると良いです。

そうなると結局、全体的に聞こえを改善していくことになるのですが、この数値が上がると上がるほど、聞こえの改善度は上がるようになります。ですので、ある意味、一番大事な部分になります。

補聴器をつけることで聞こえが良くなっているわけではなく、厳密には、補聴器で改善できると良い部分まで聞こえを改善しているから聞きやすくなっている。になりますので、改善できる部分は、改善していけると良いです。

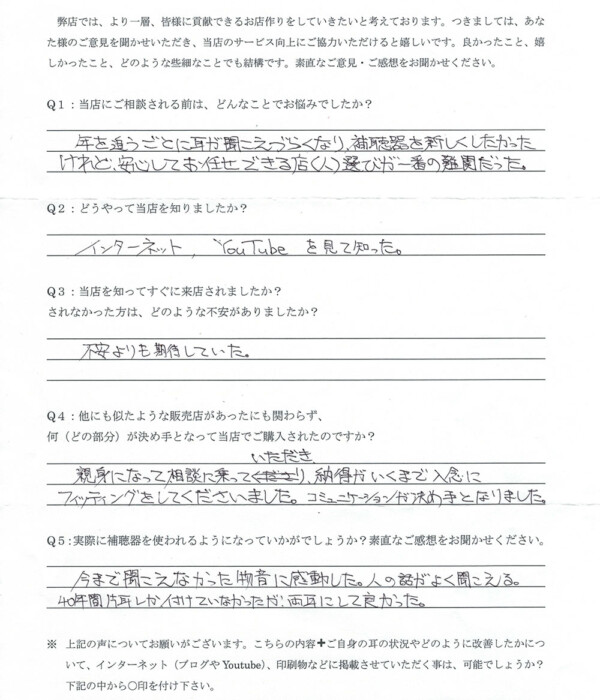

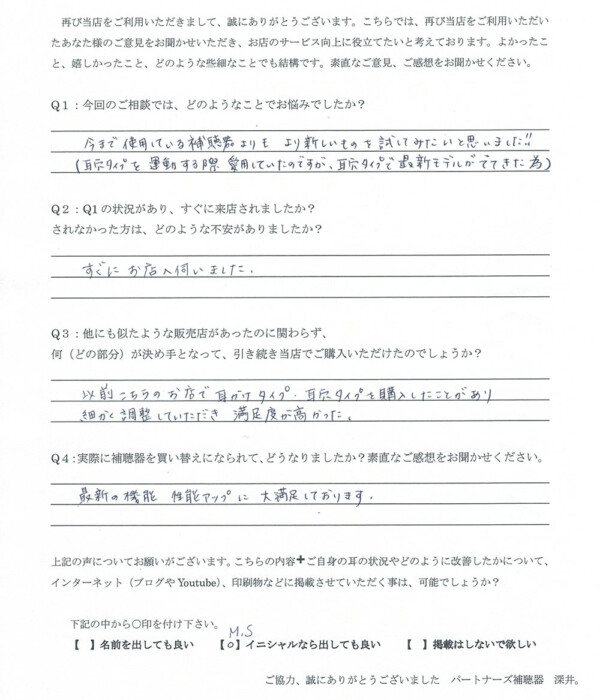

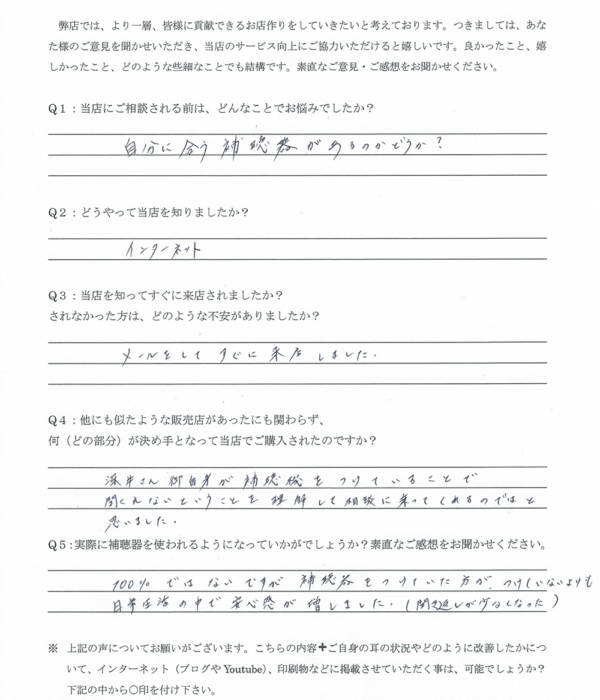

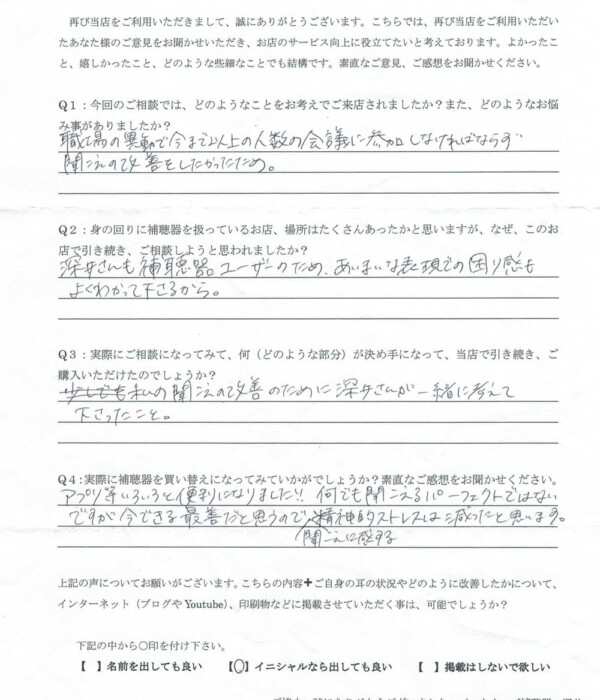

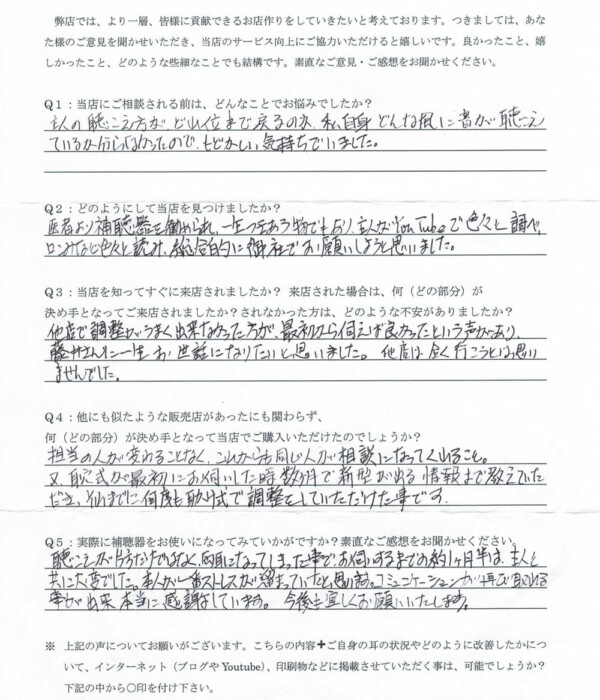

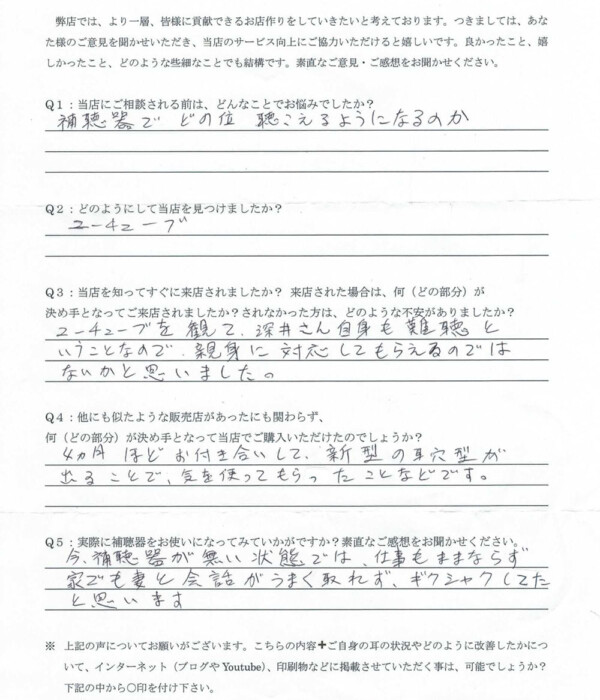

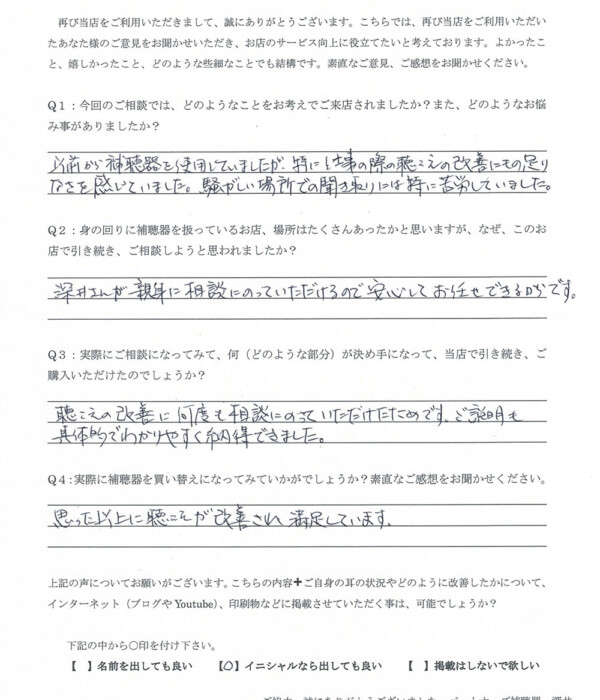

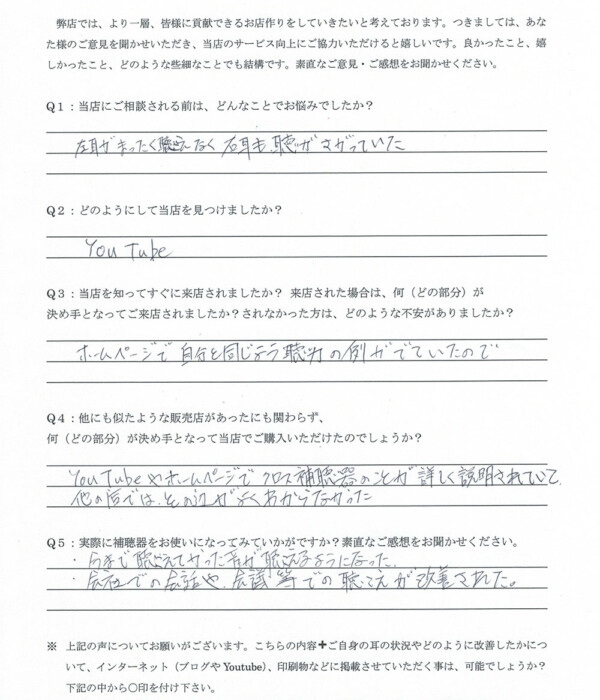

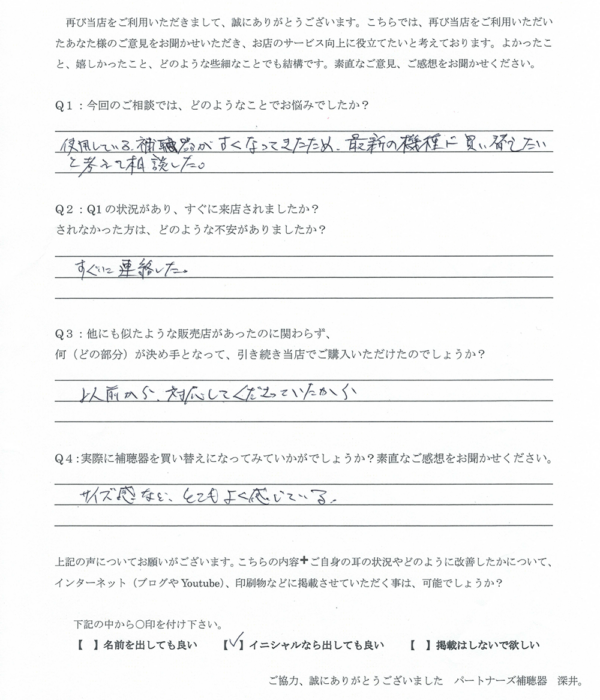

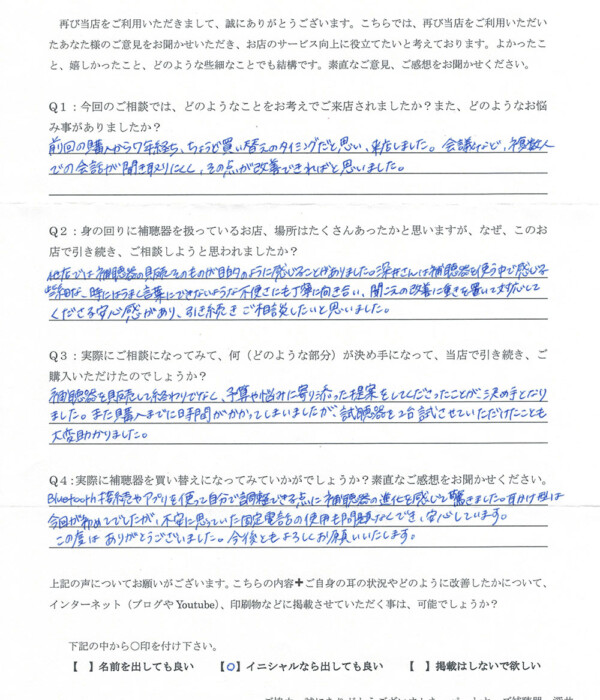

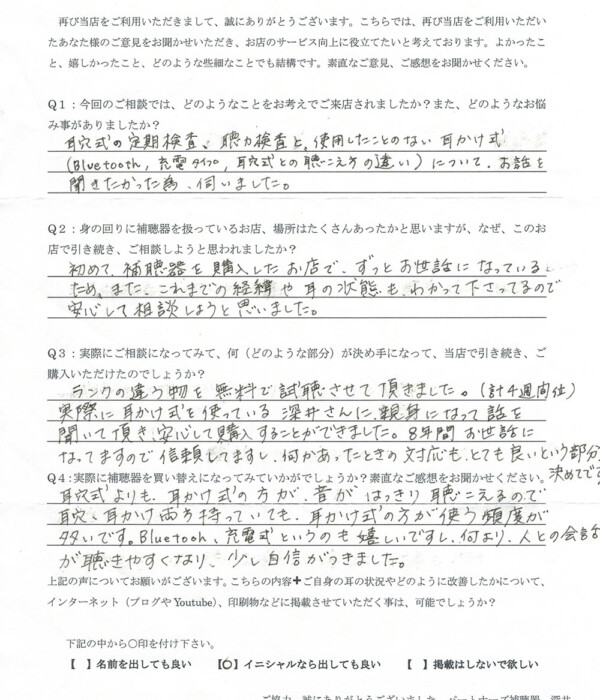

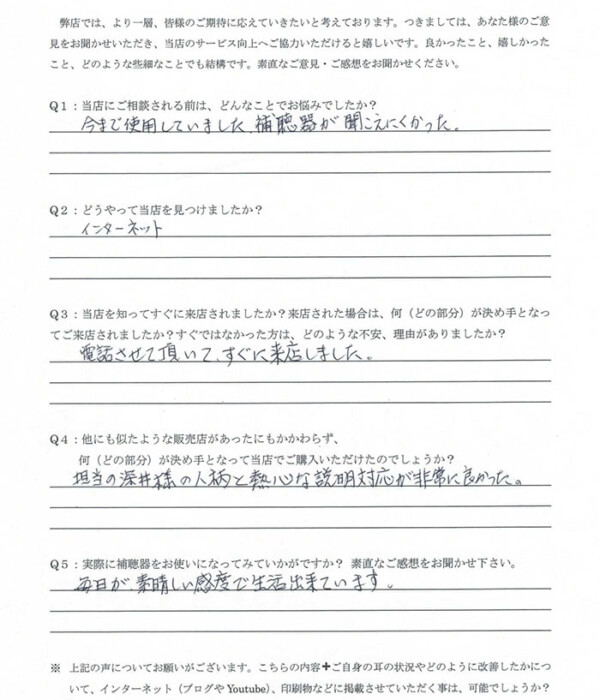

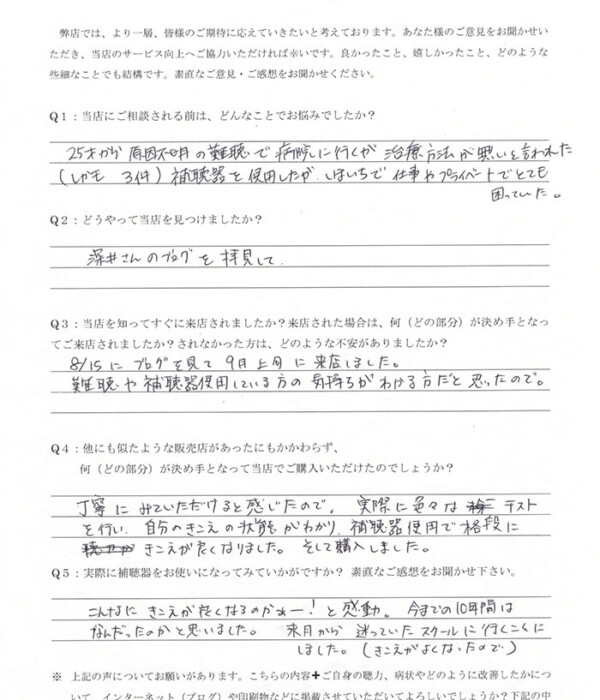

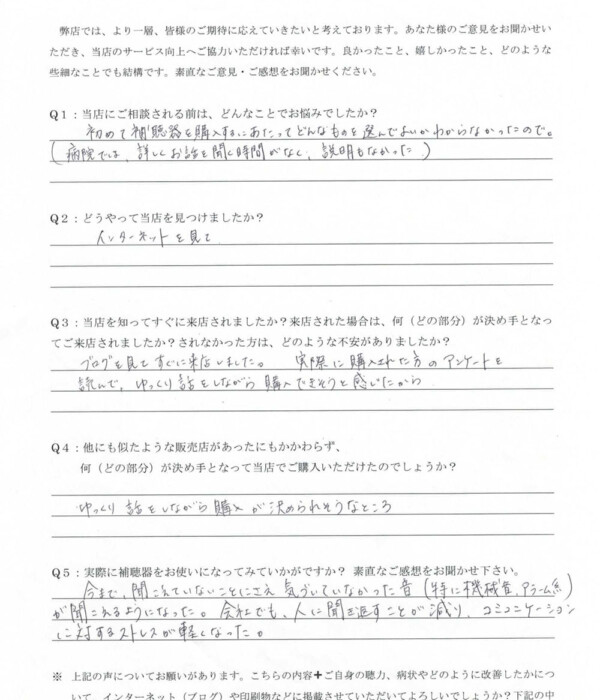

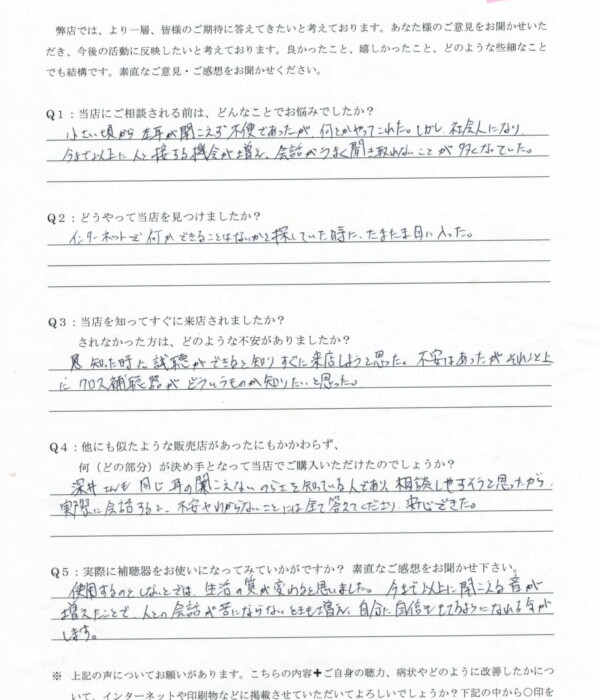

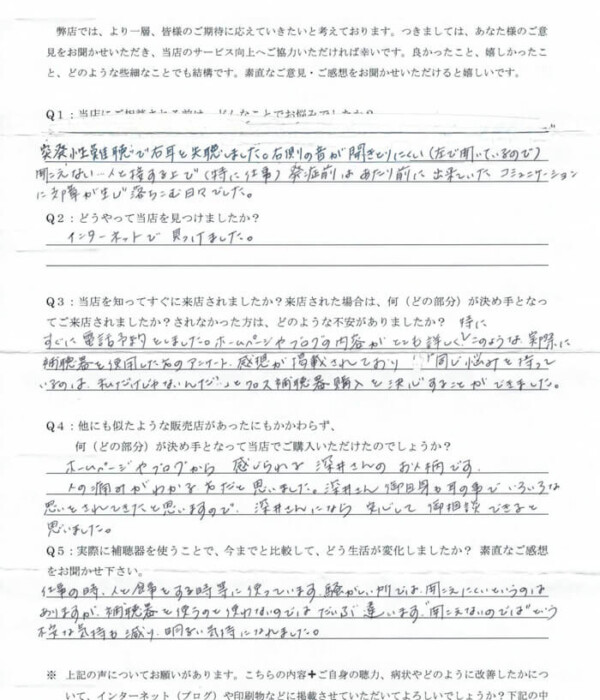

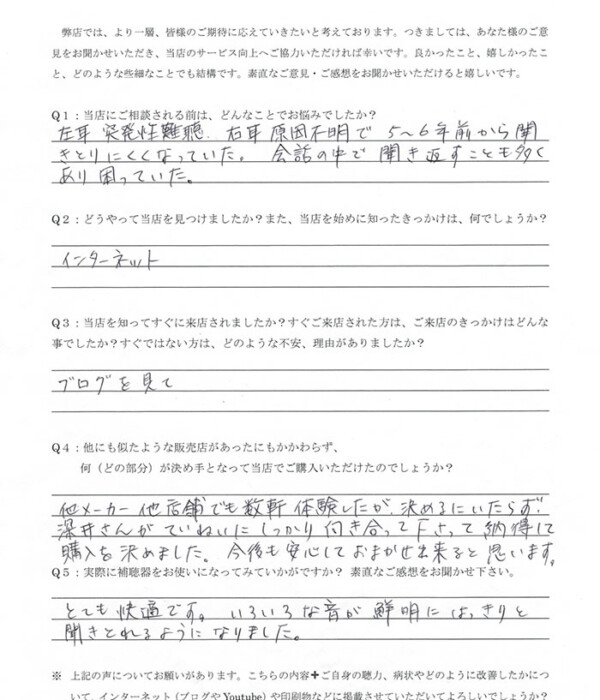

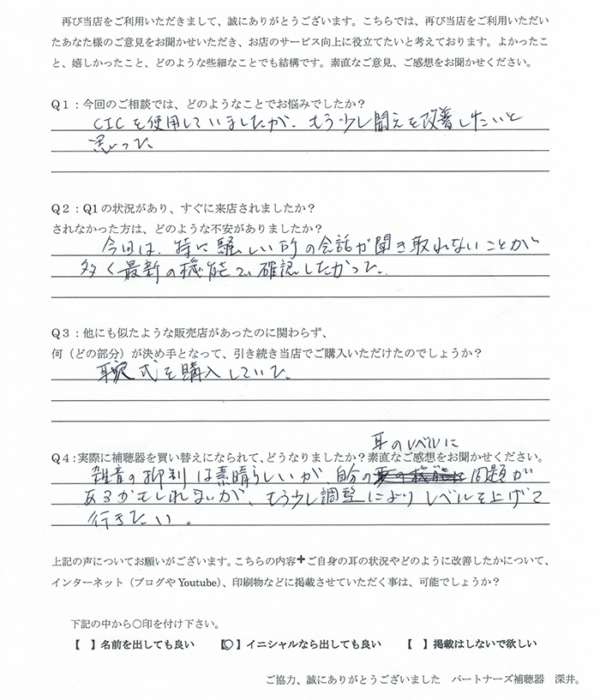

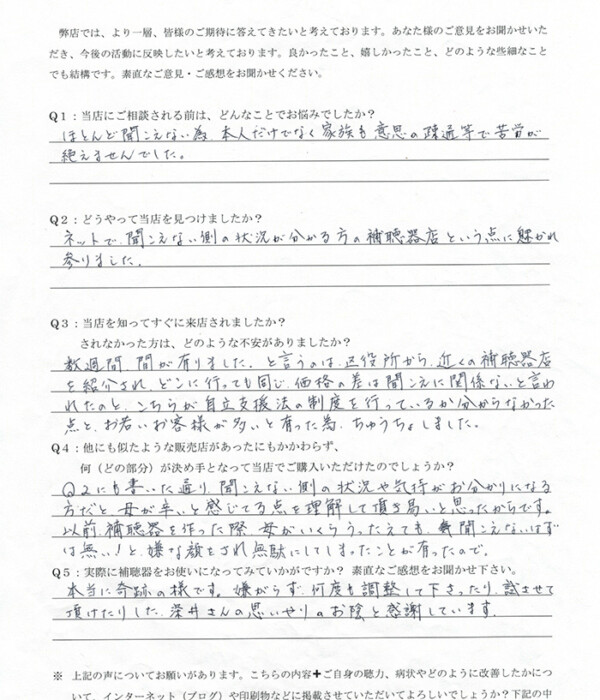

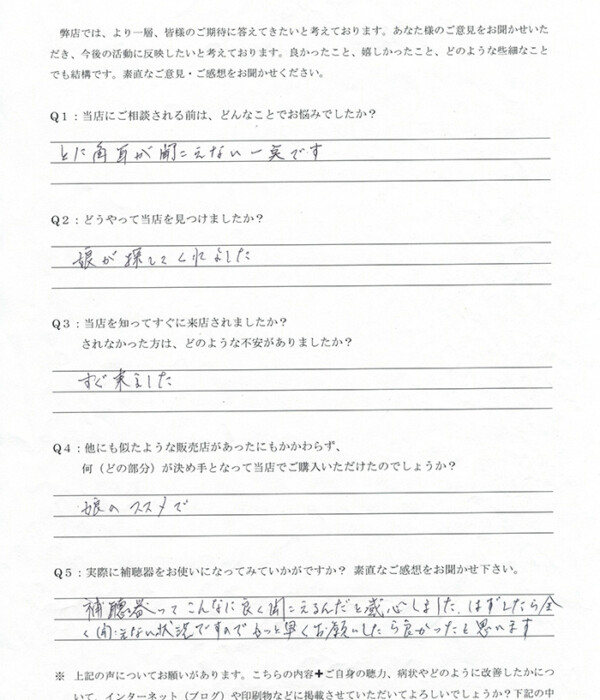

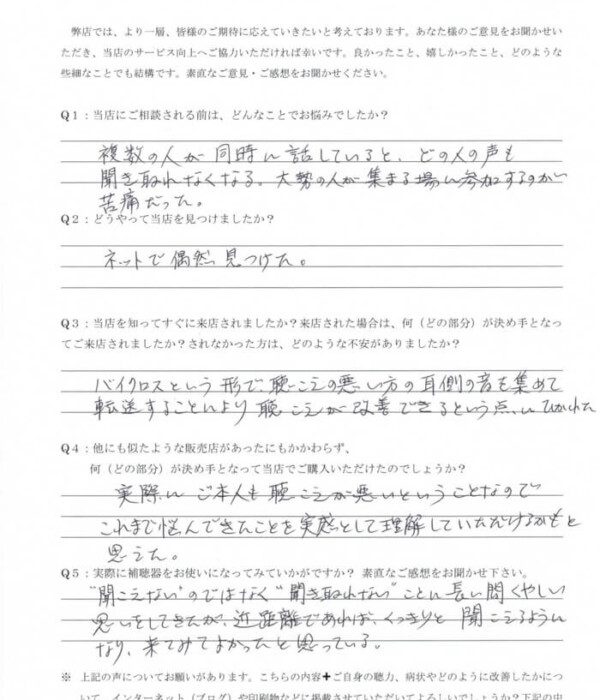

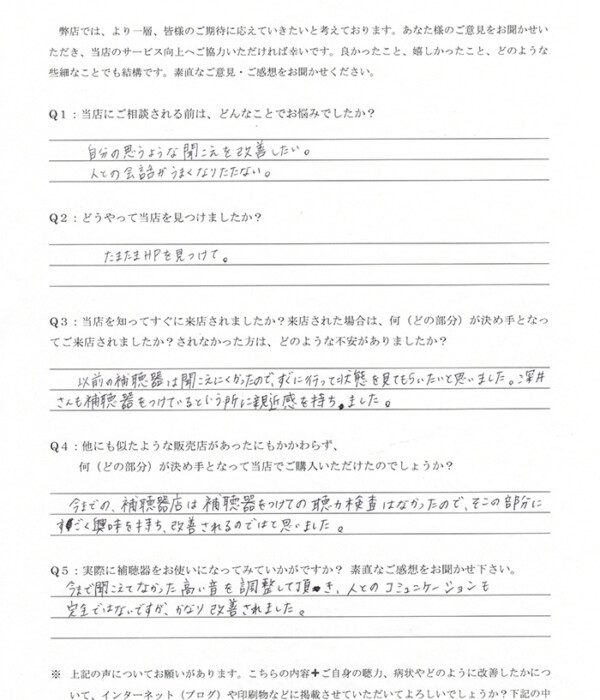

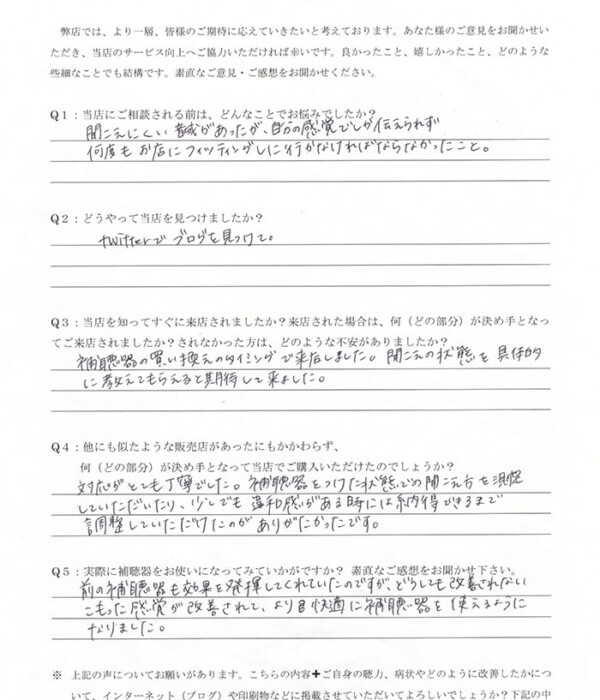

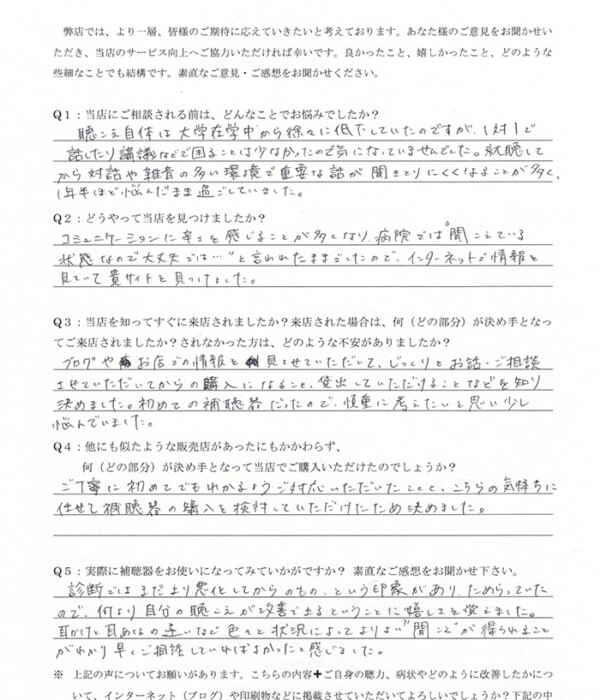

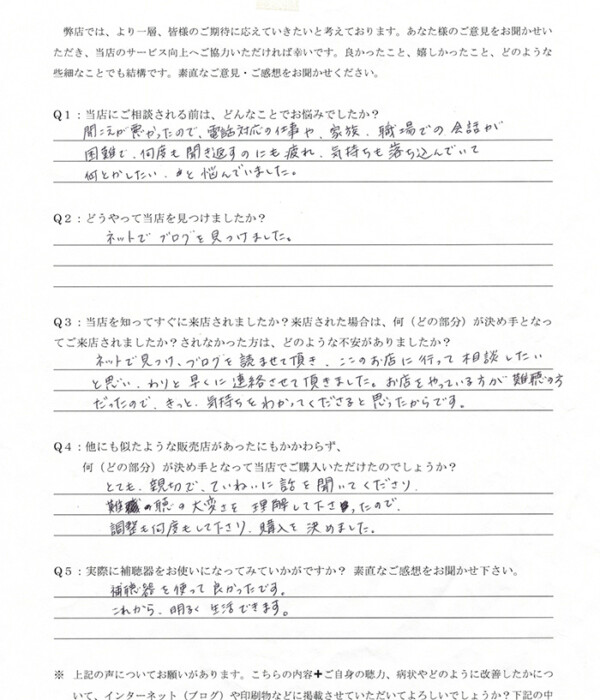

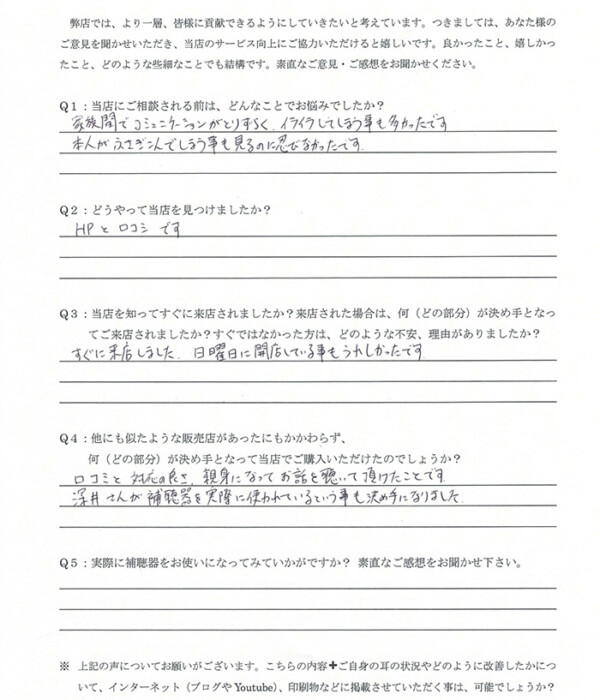

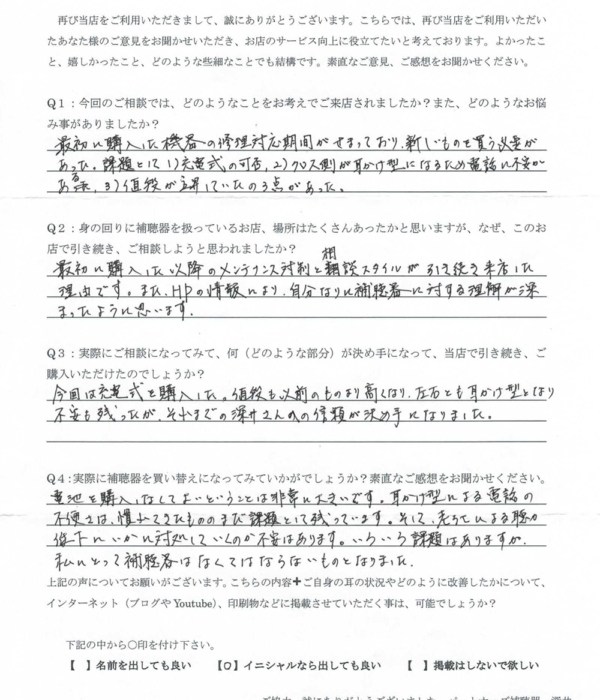

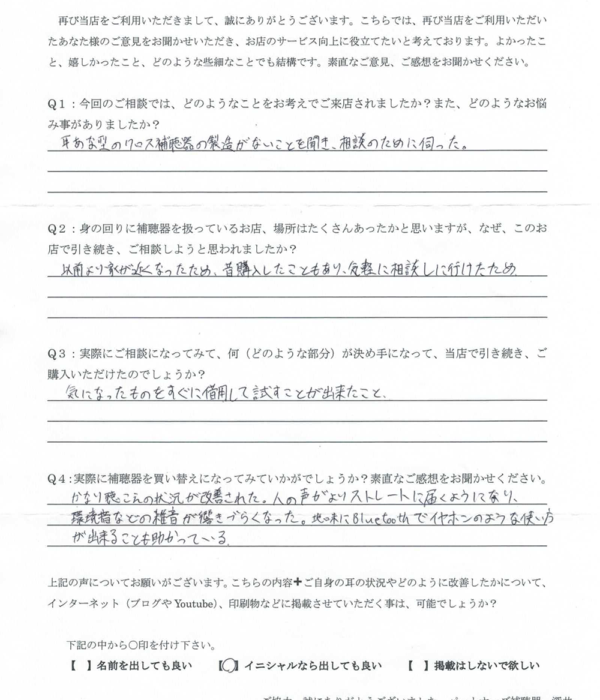

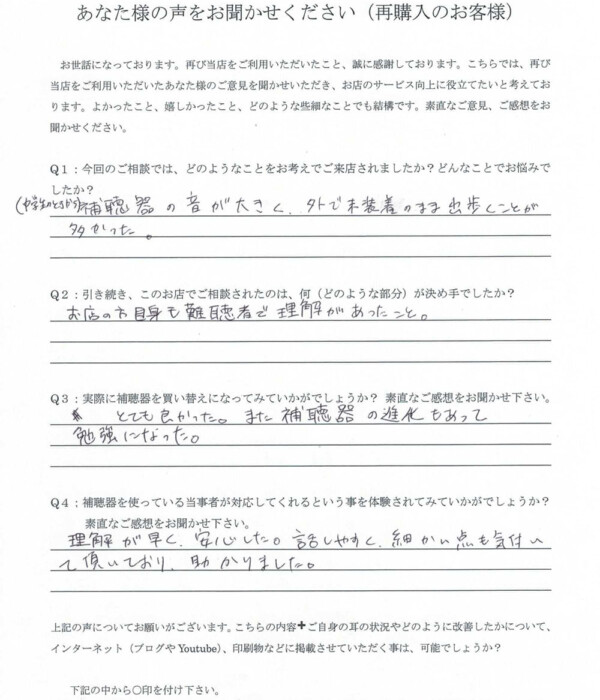

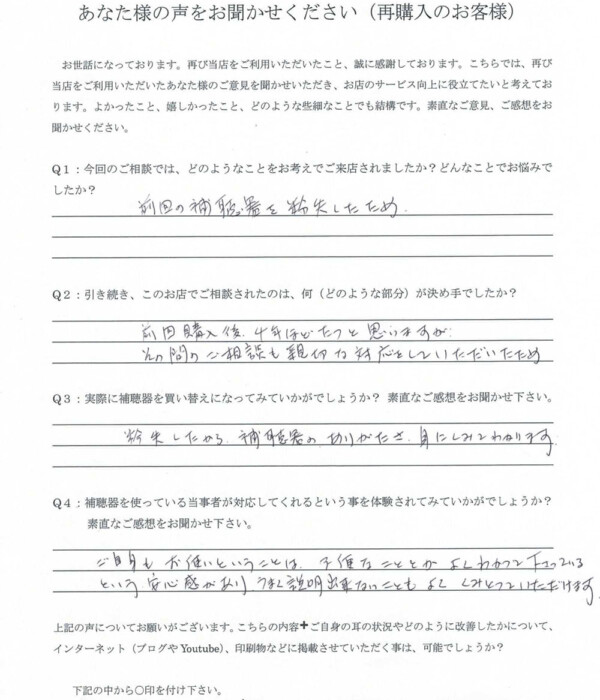

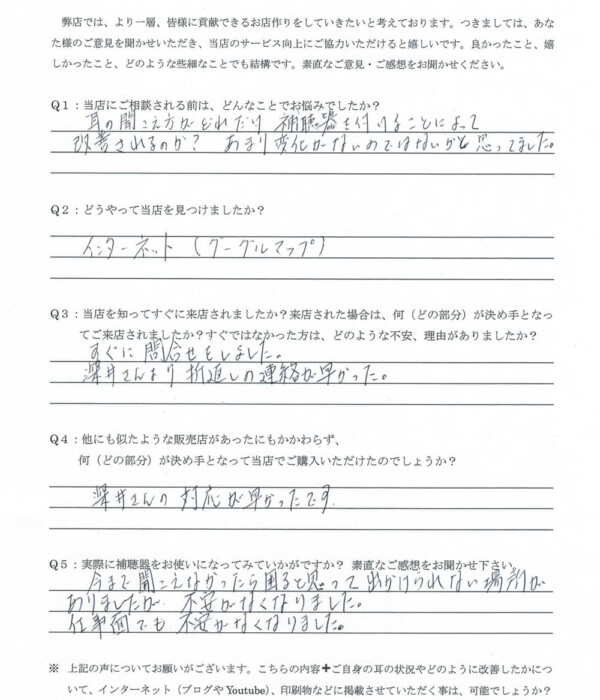

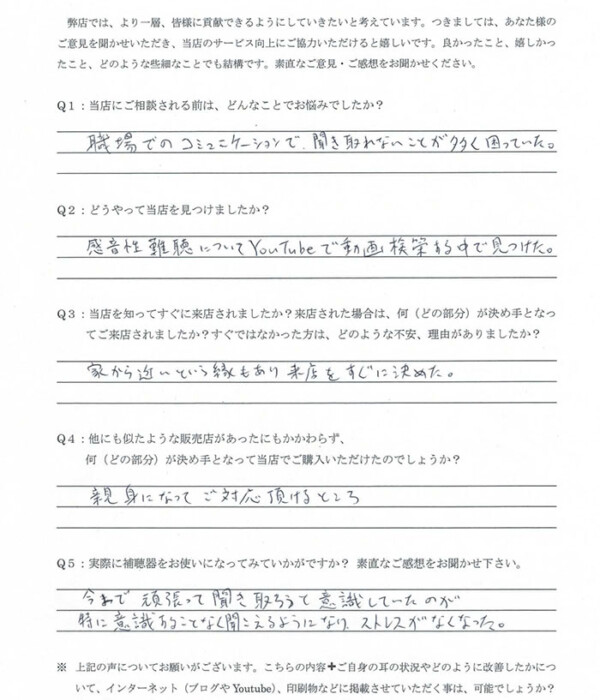

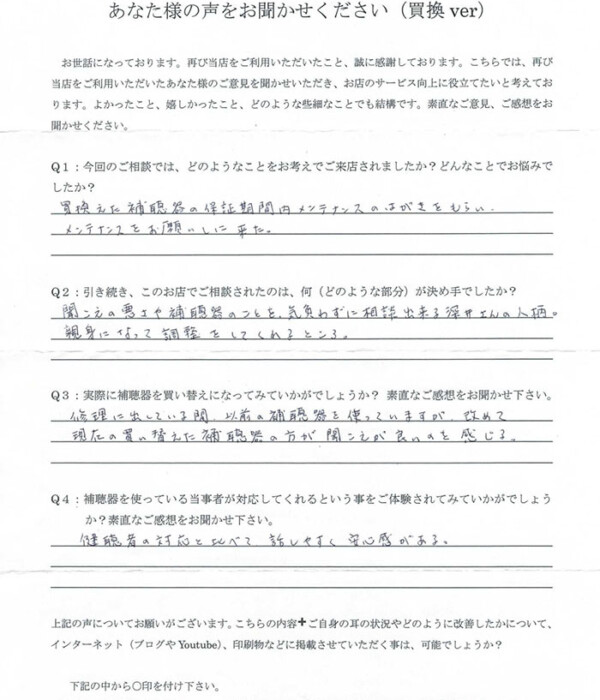

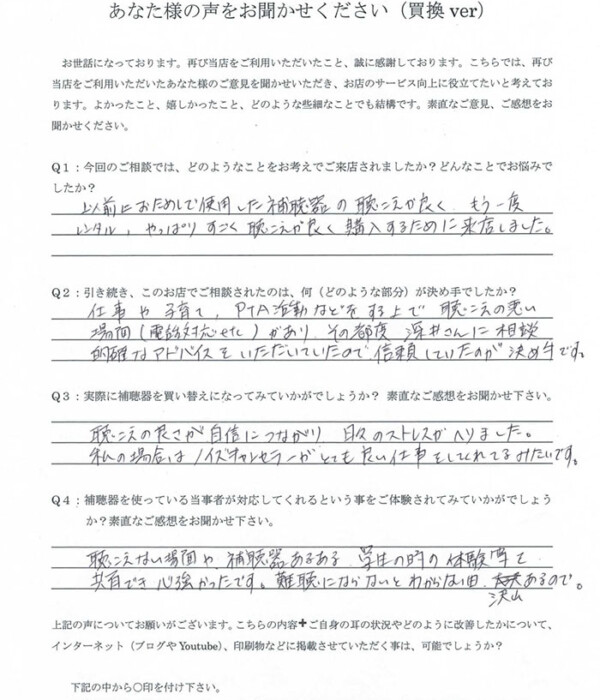

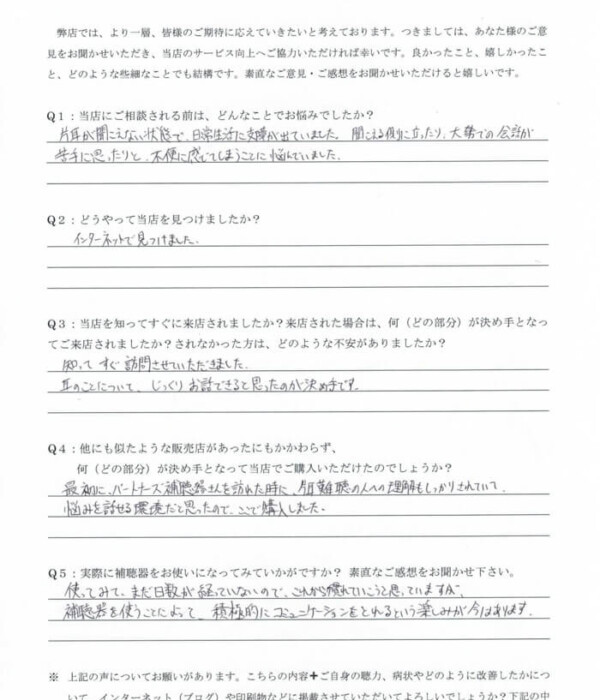

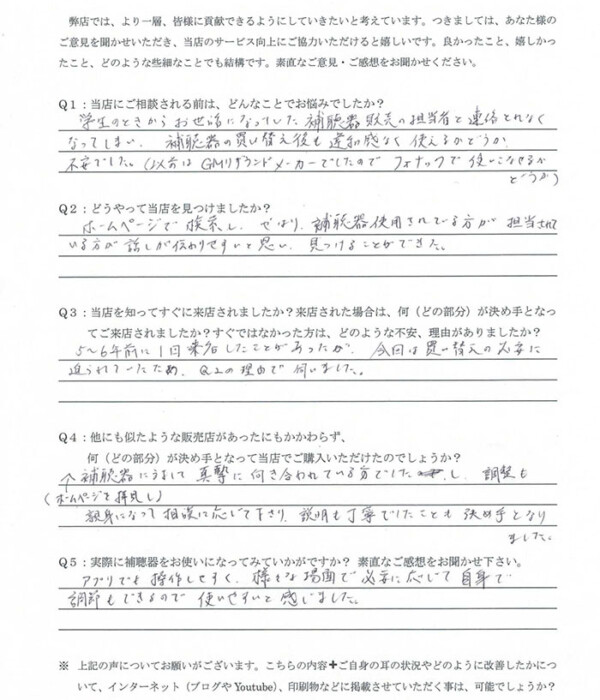

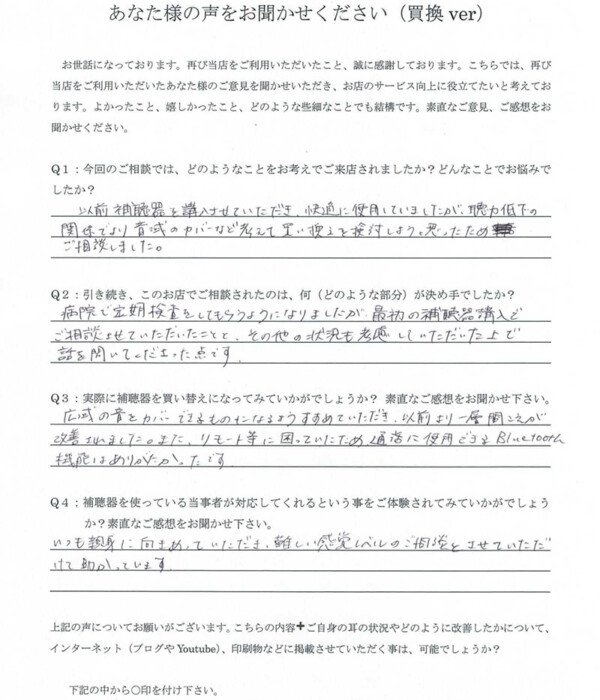

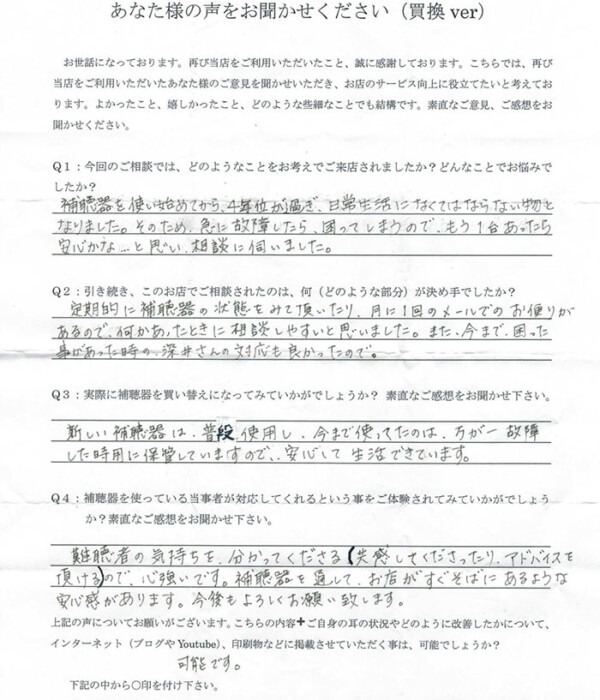

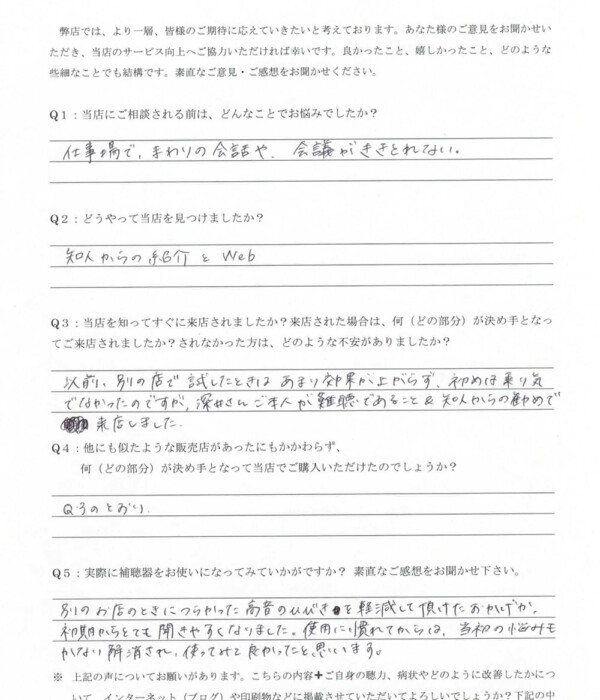

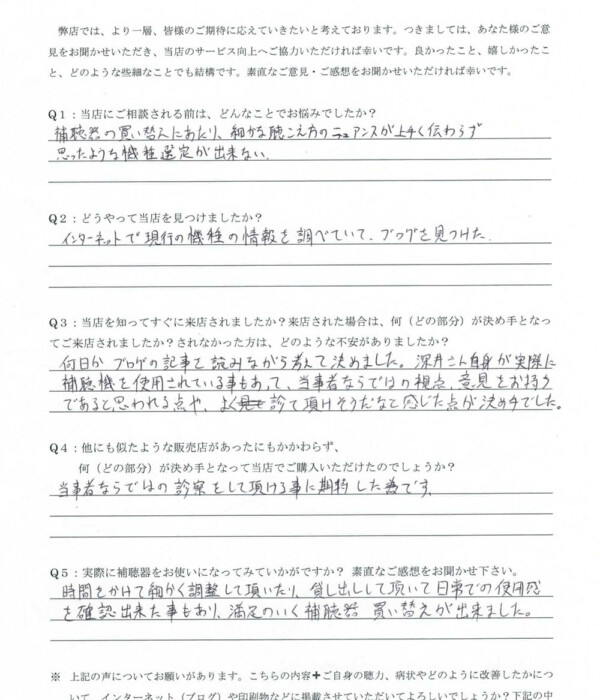

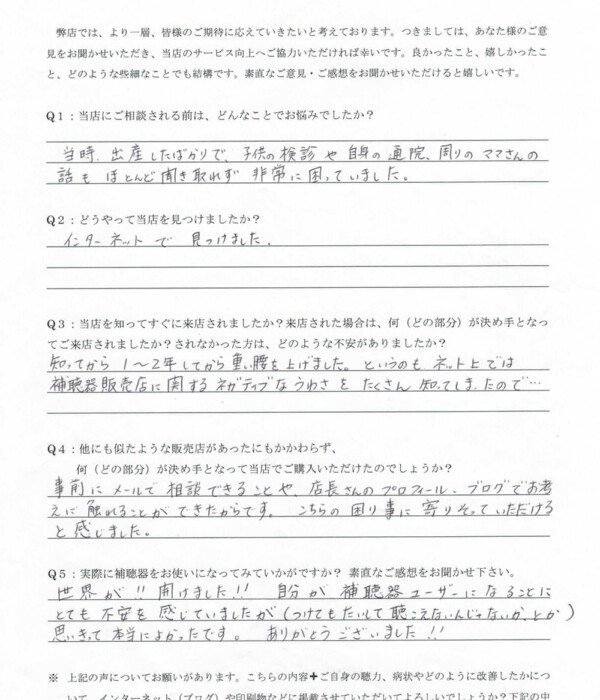

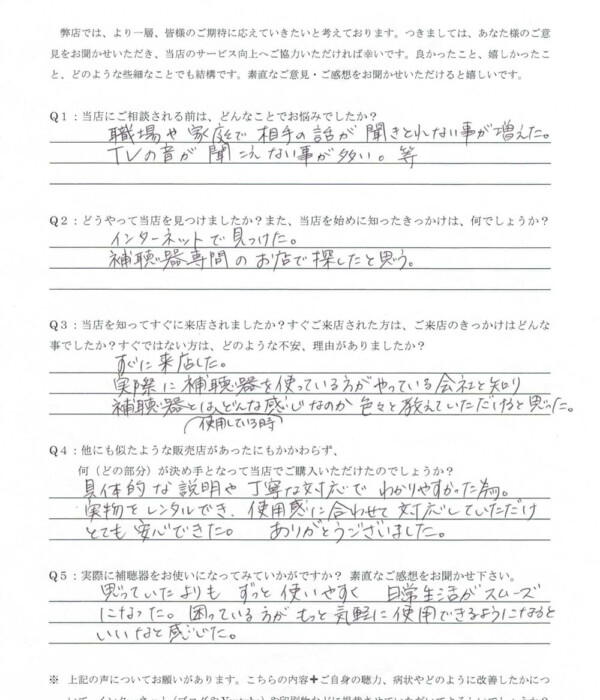

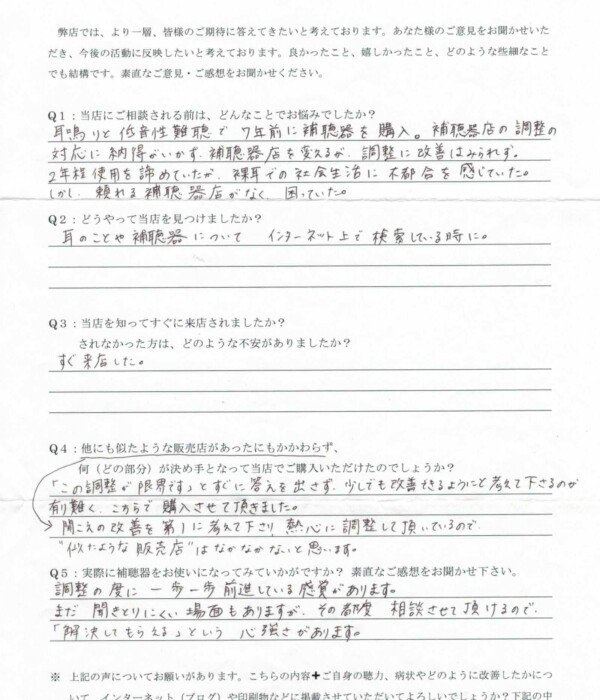

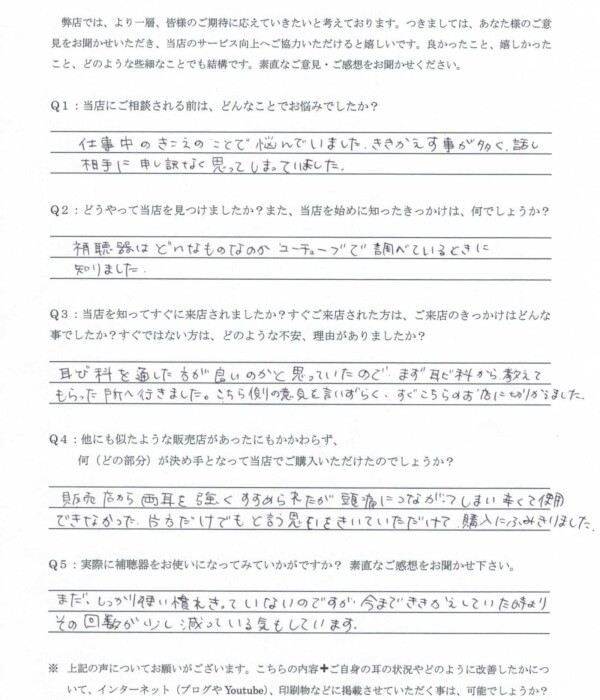

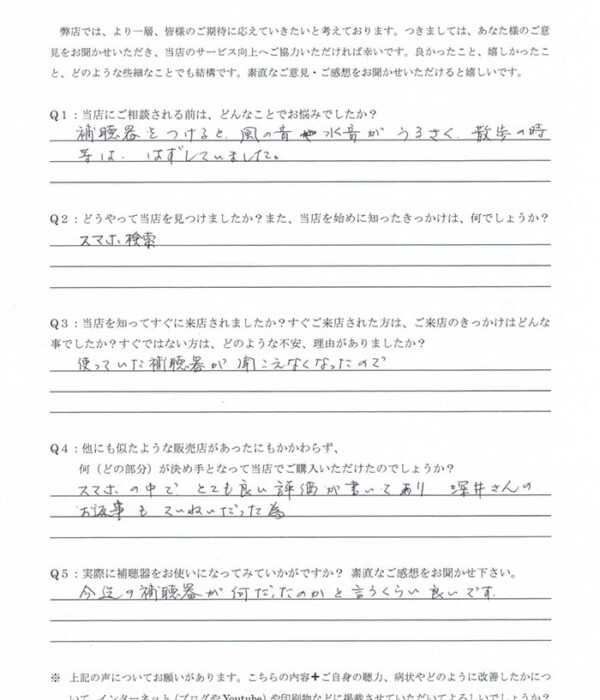

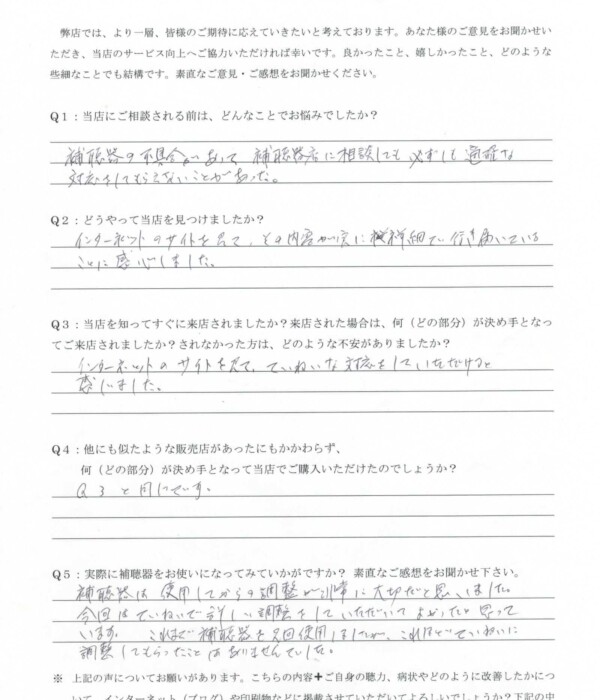

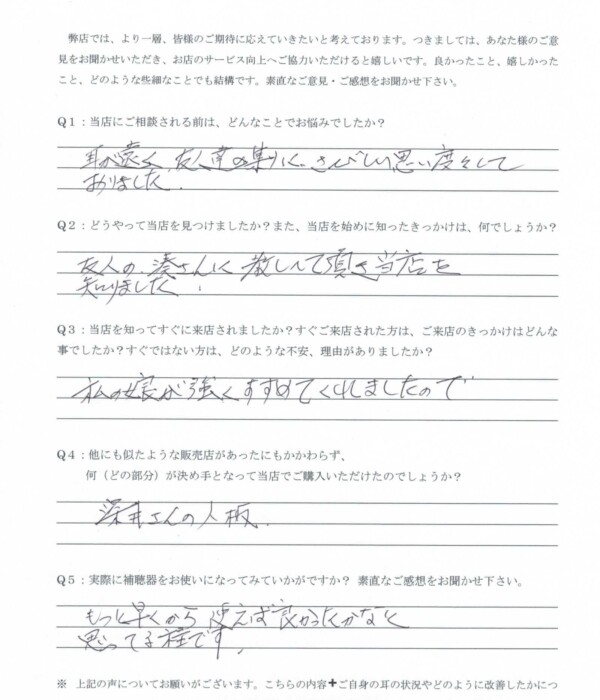

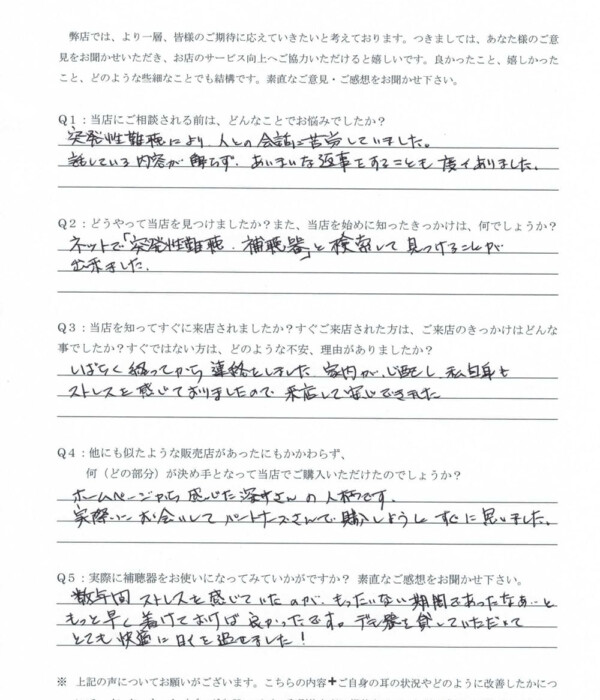

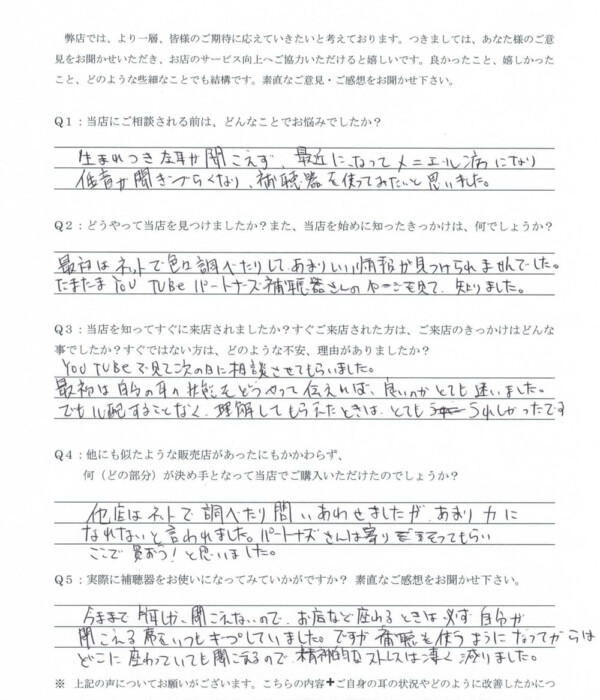

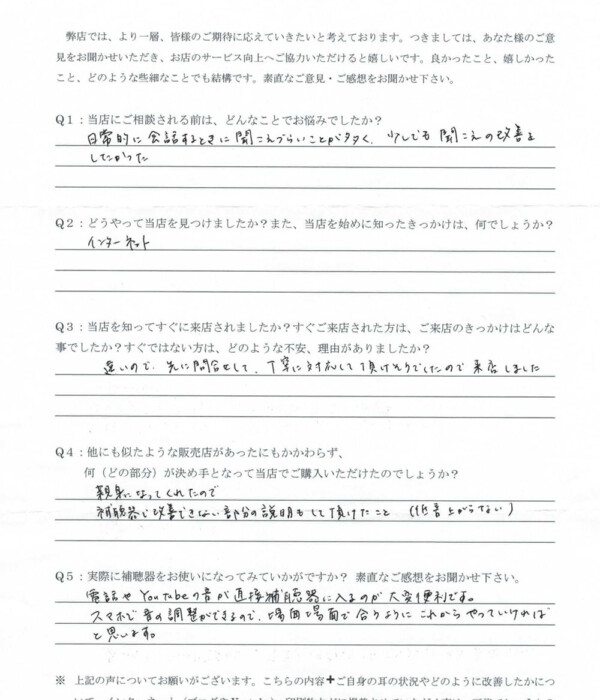

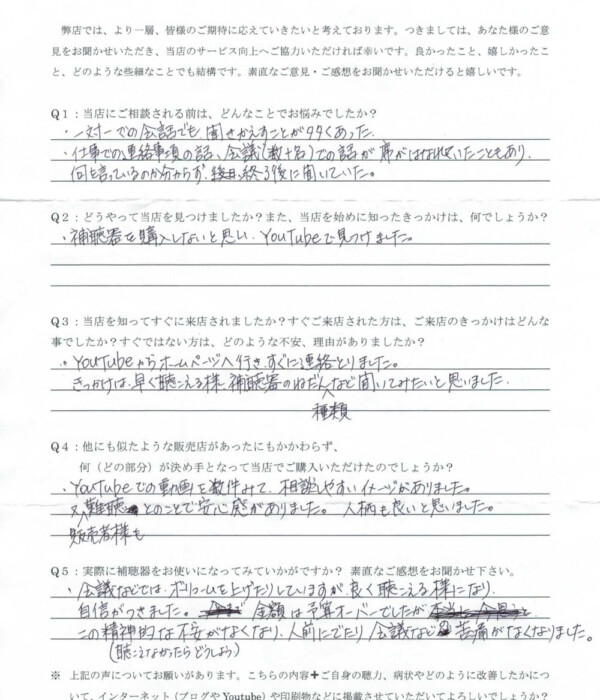

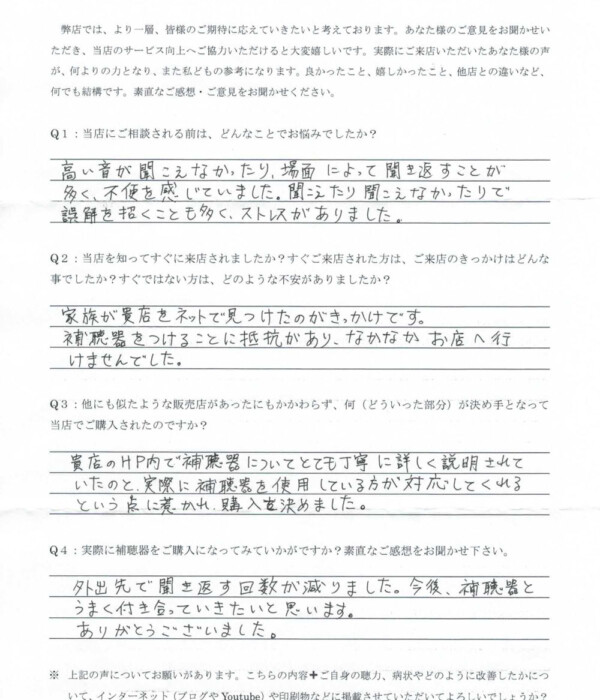

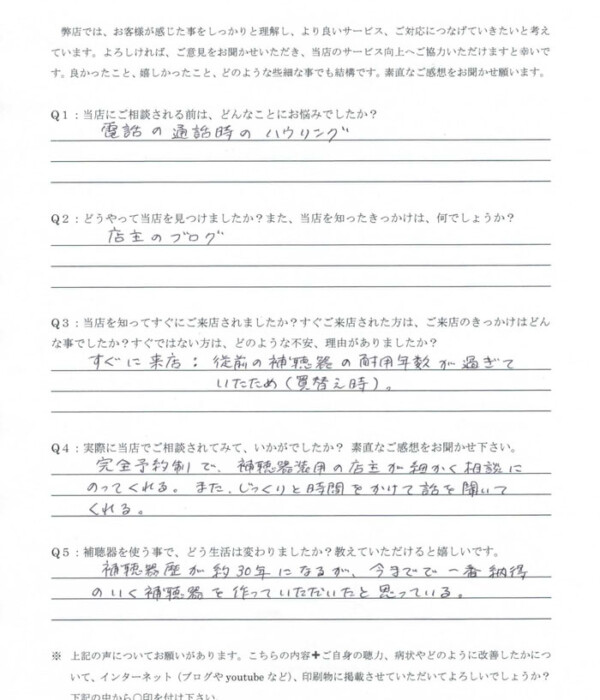

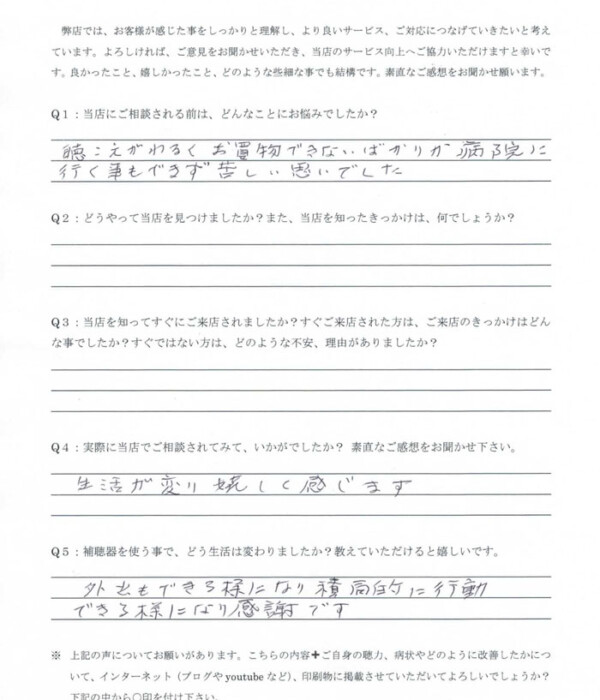

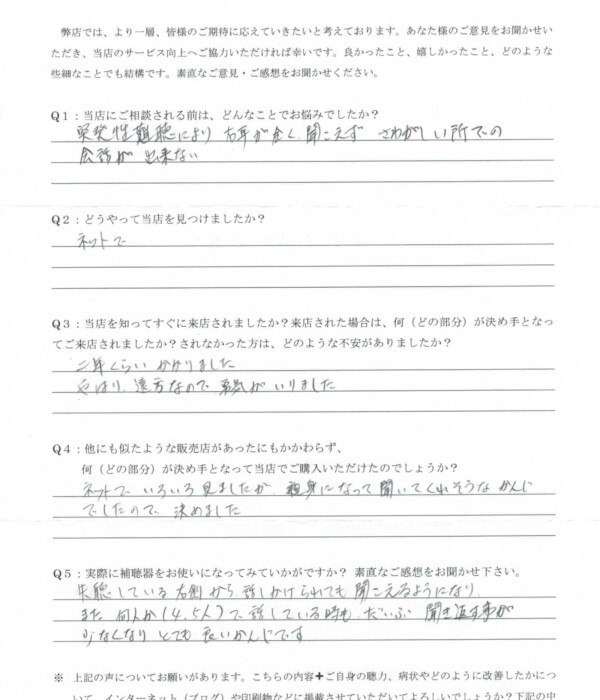

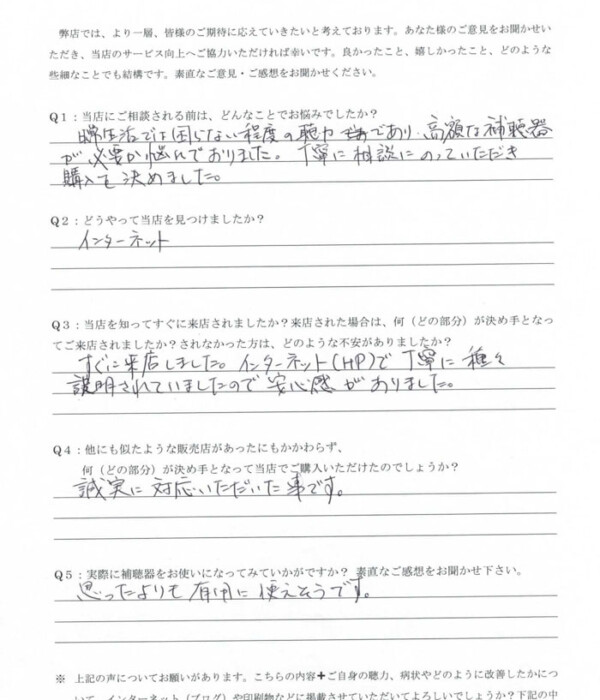

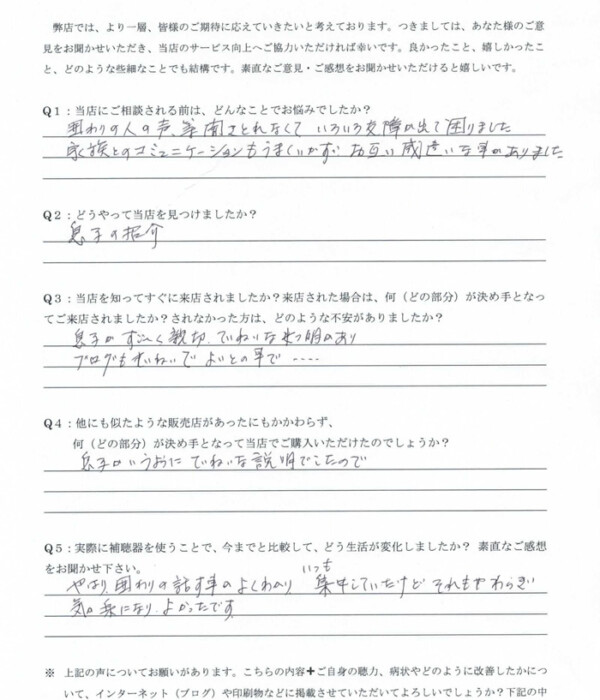

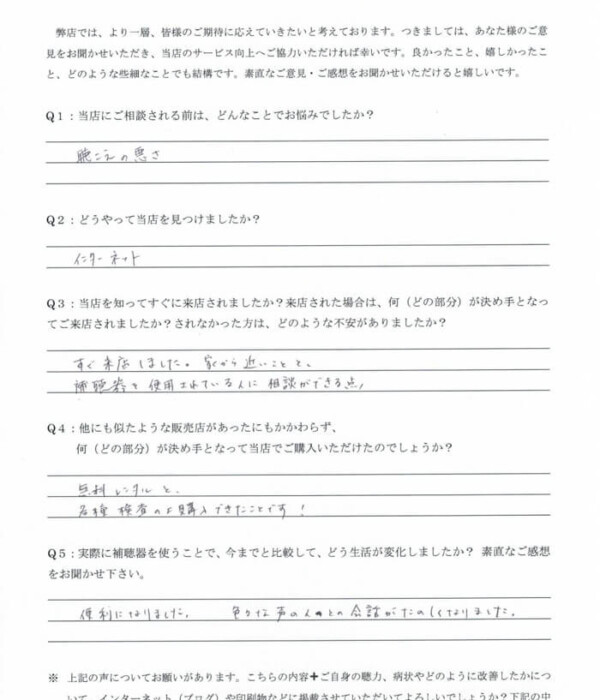

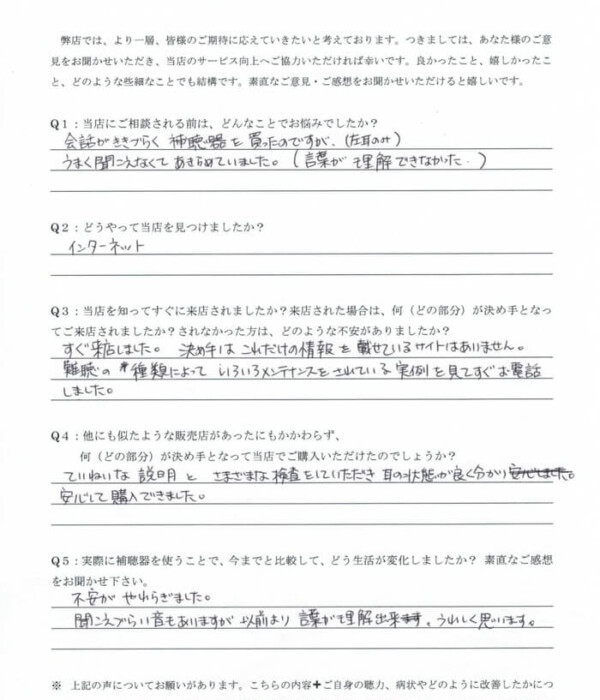

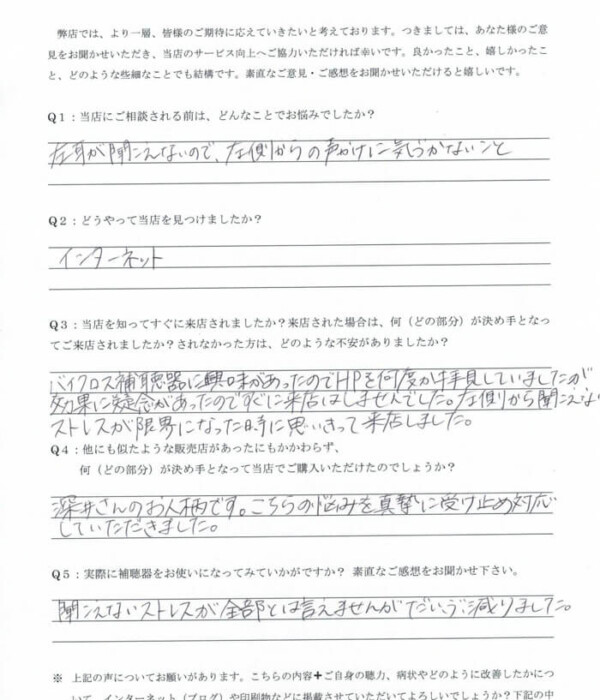

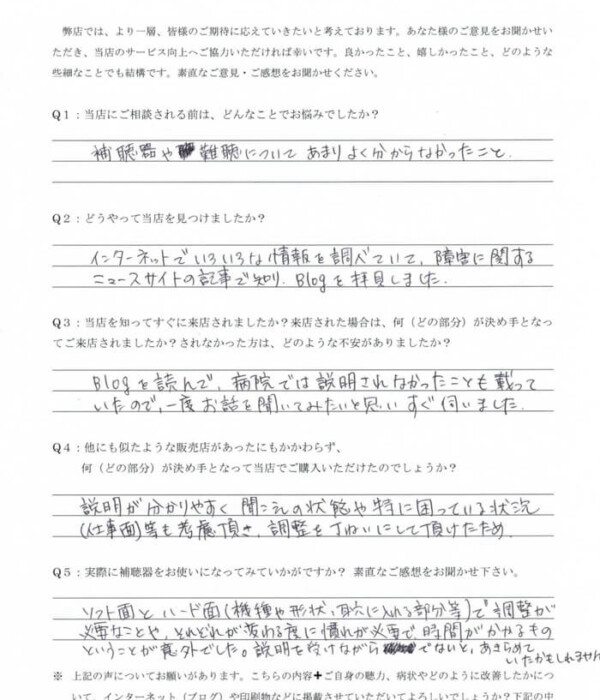

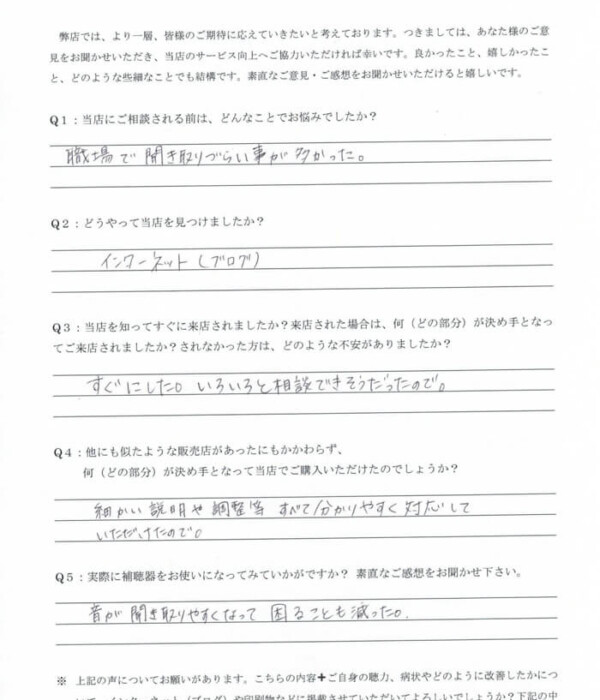

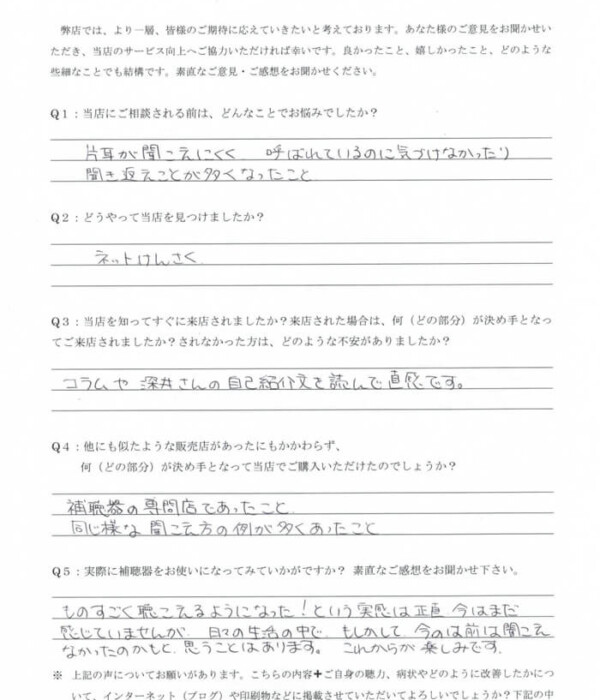

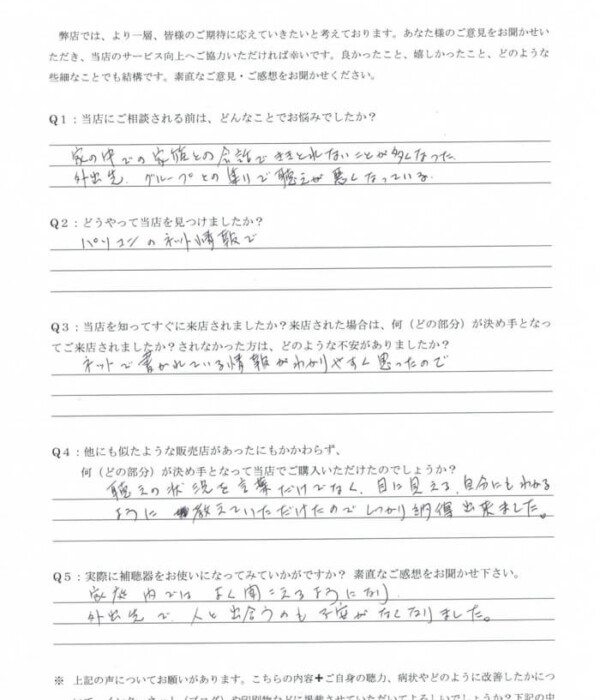

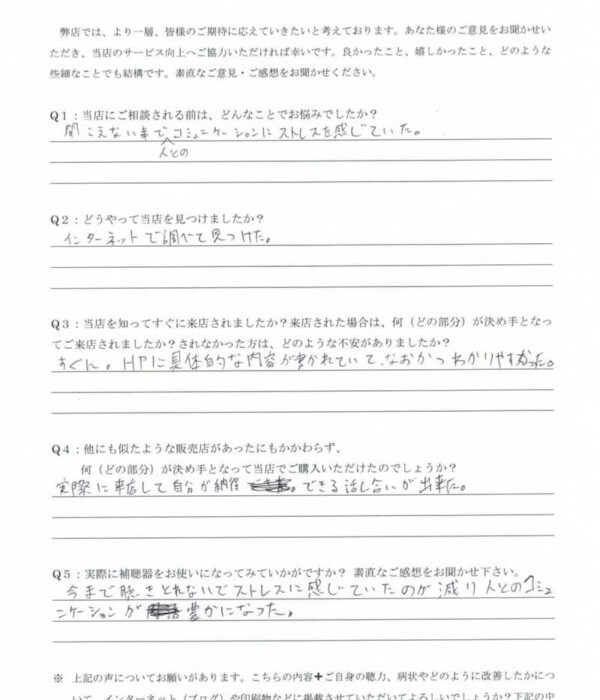

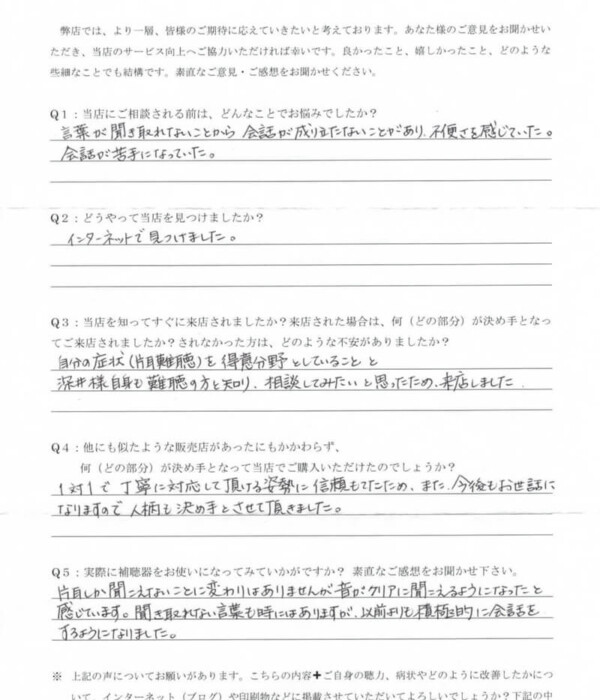

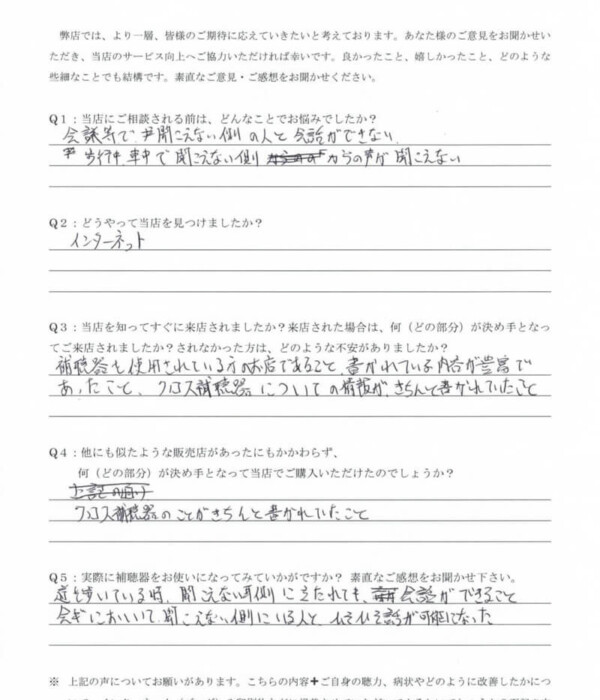

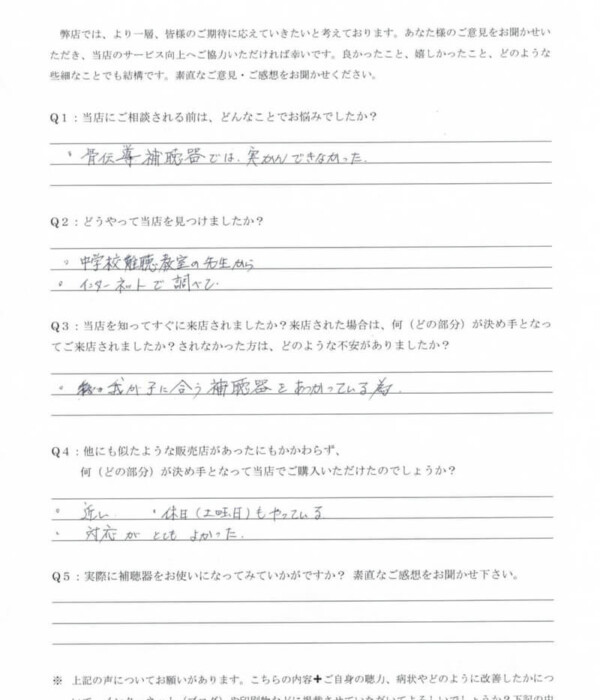

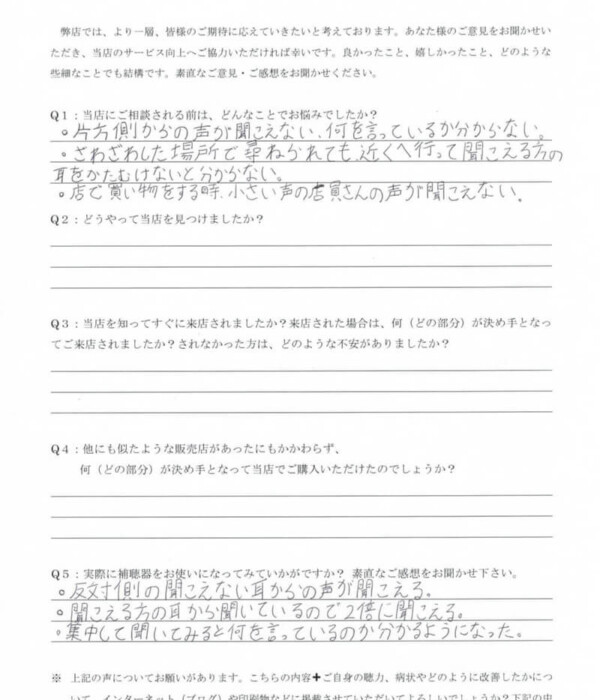

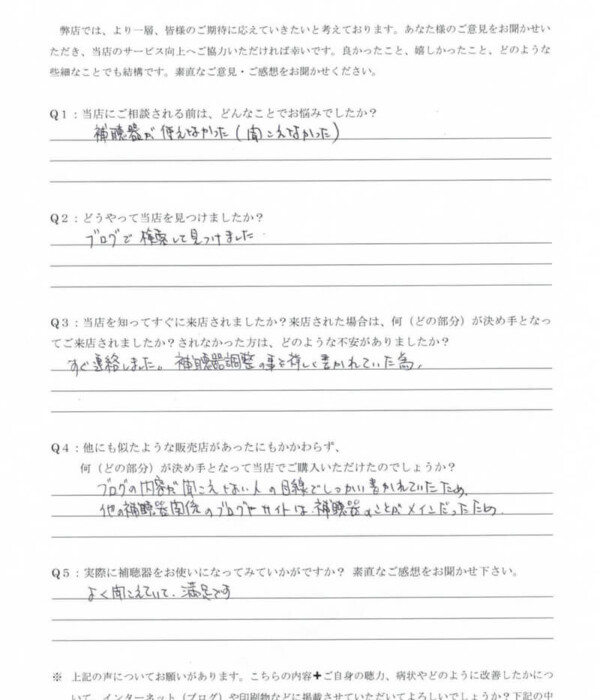

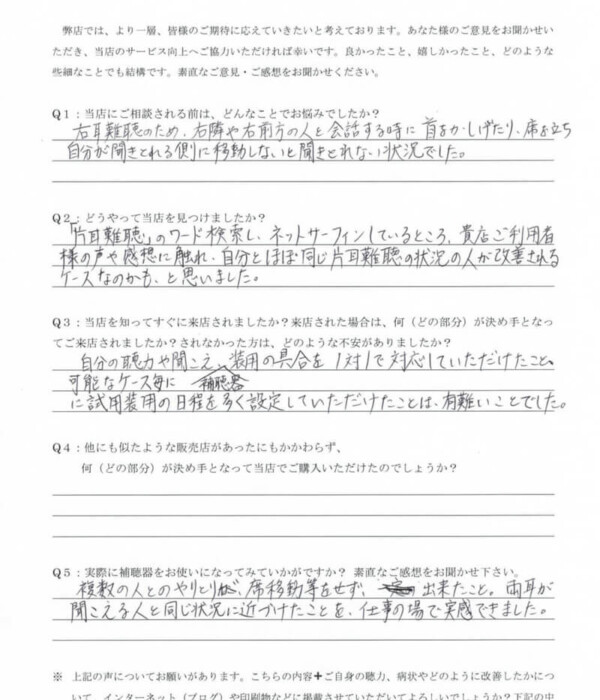

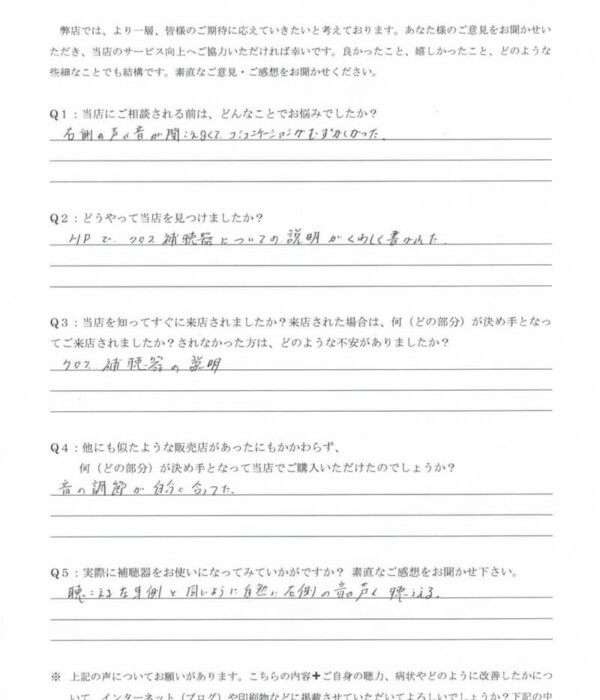

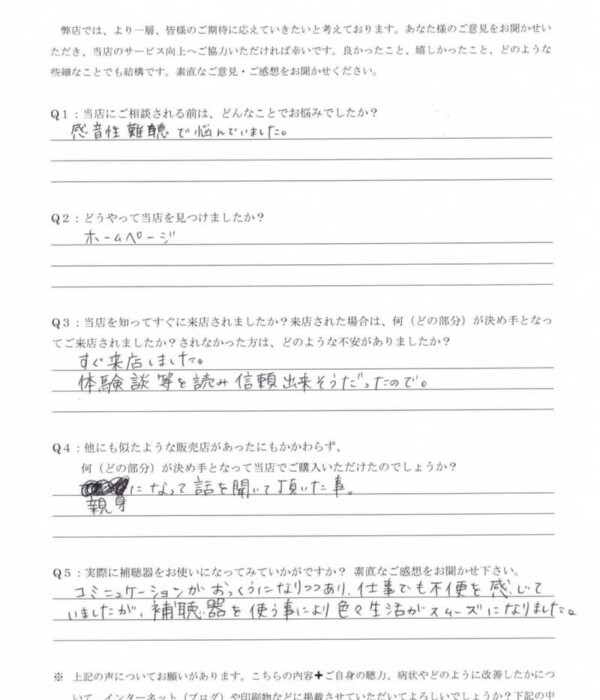

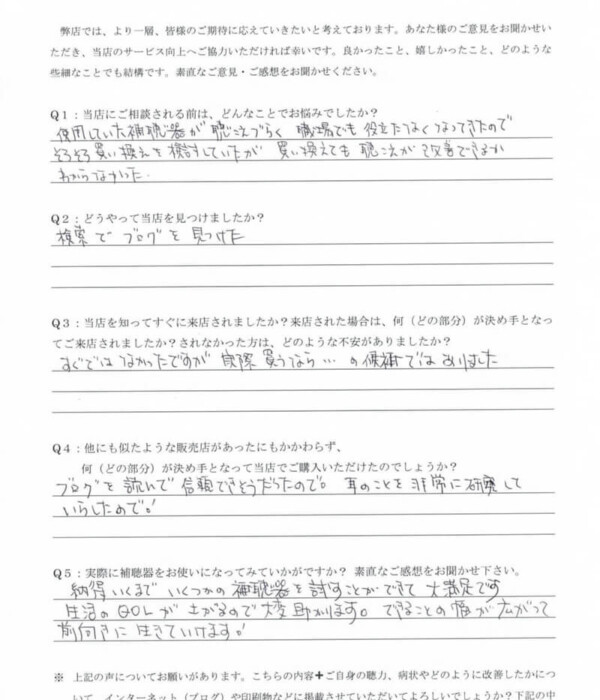

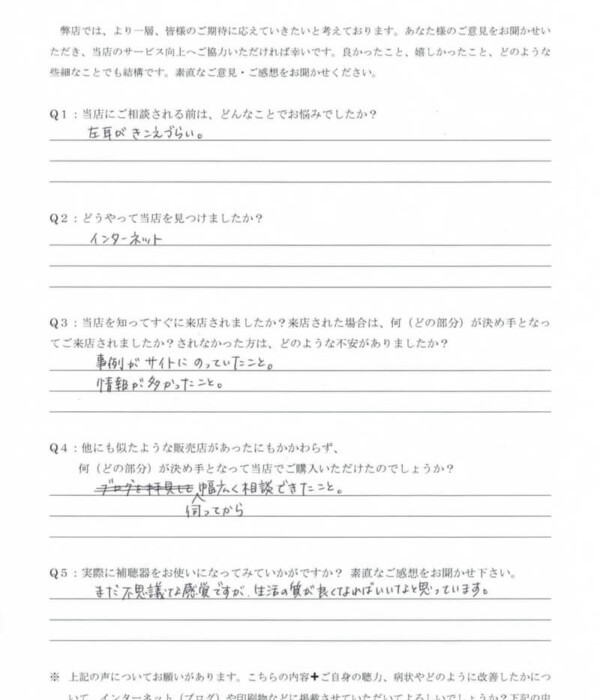

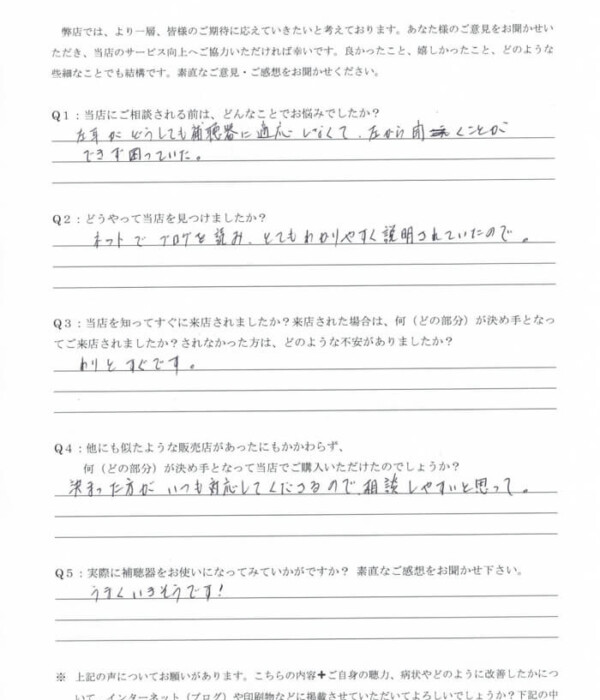

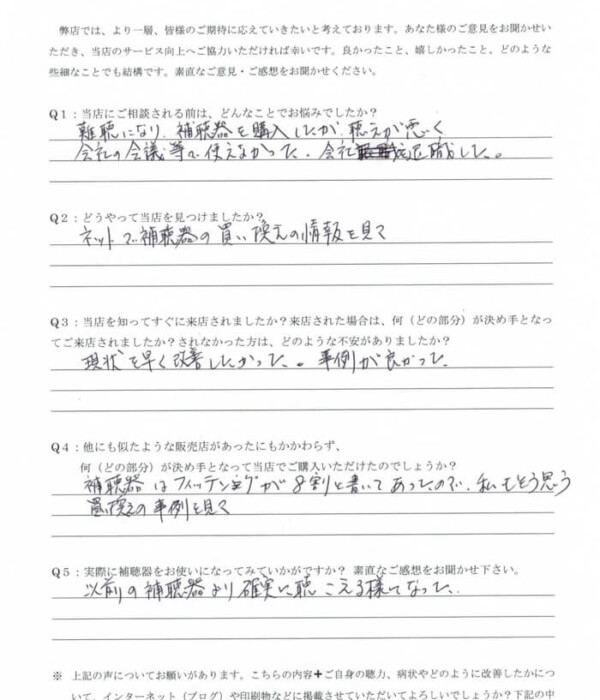

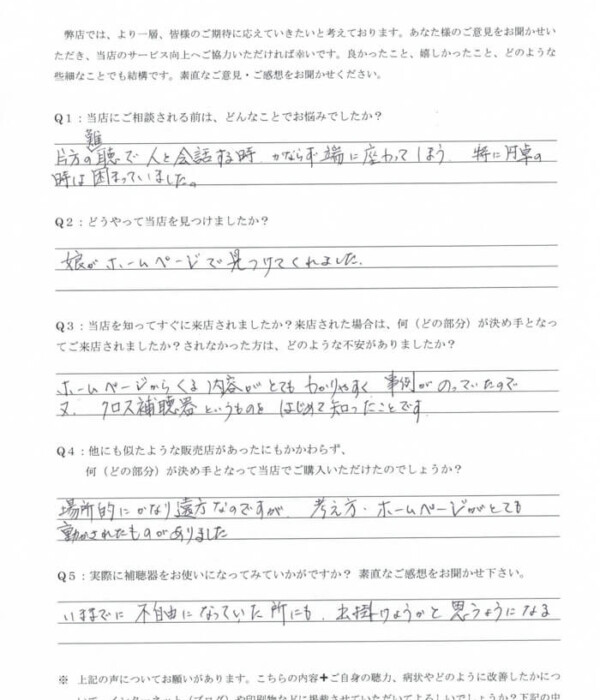

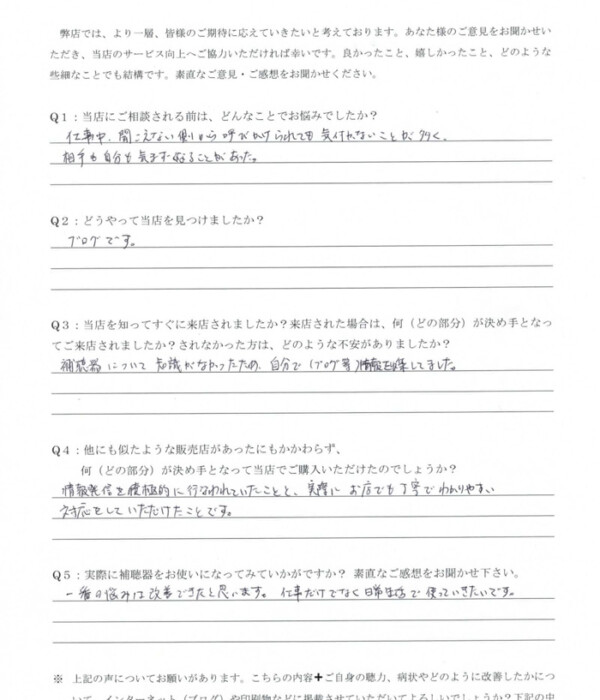

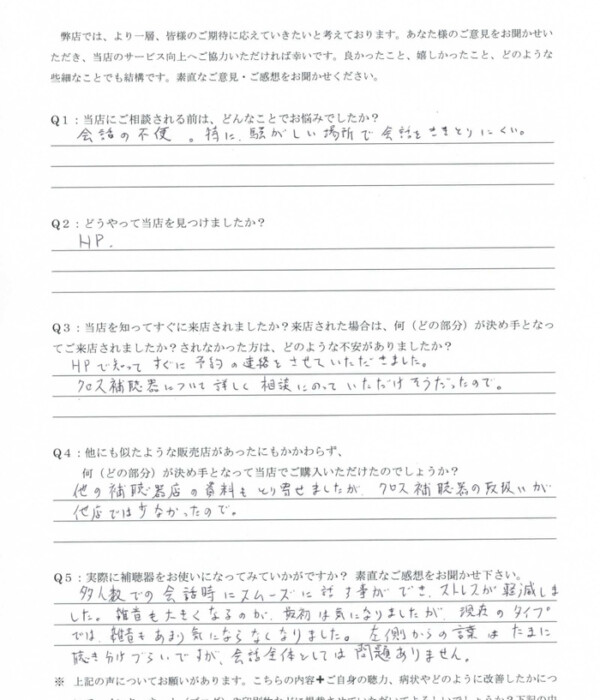

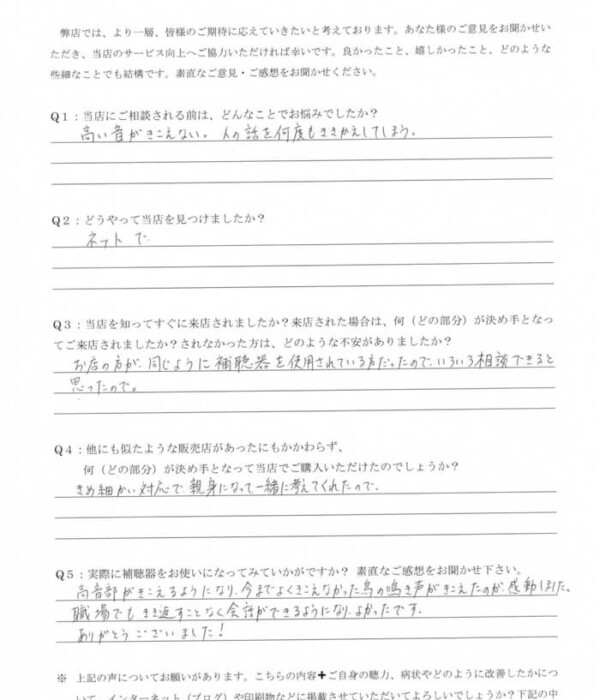

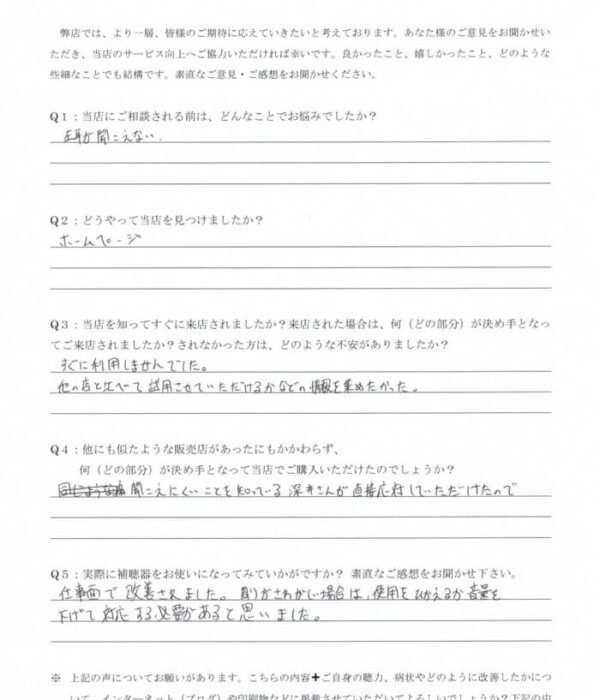

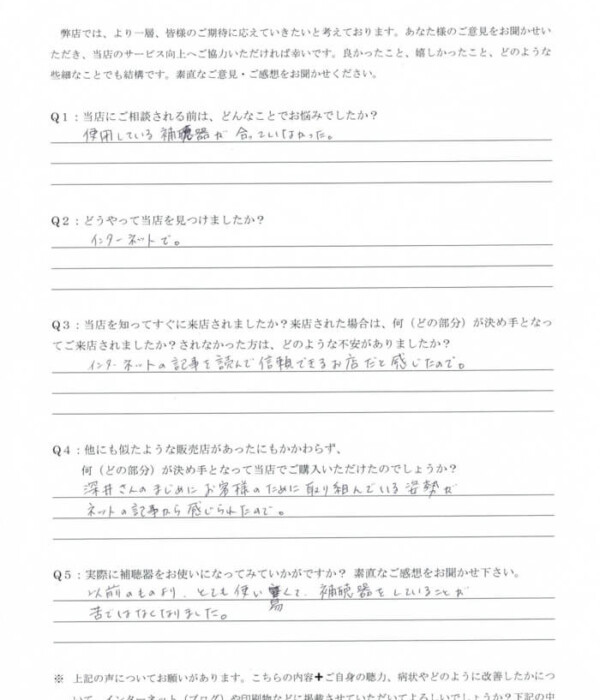

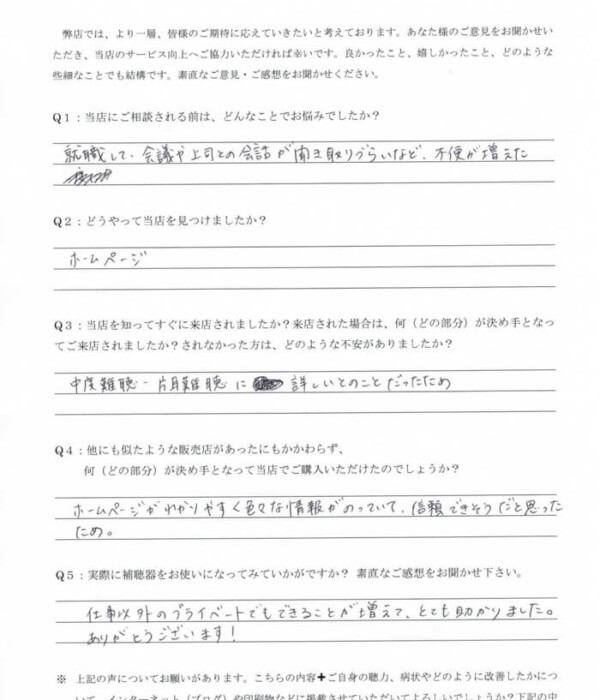

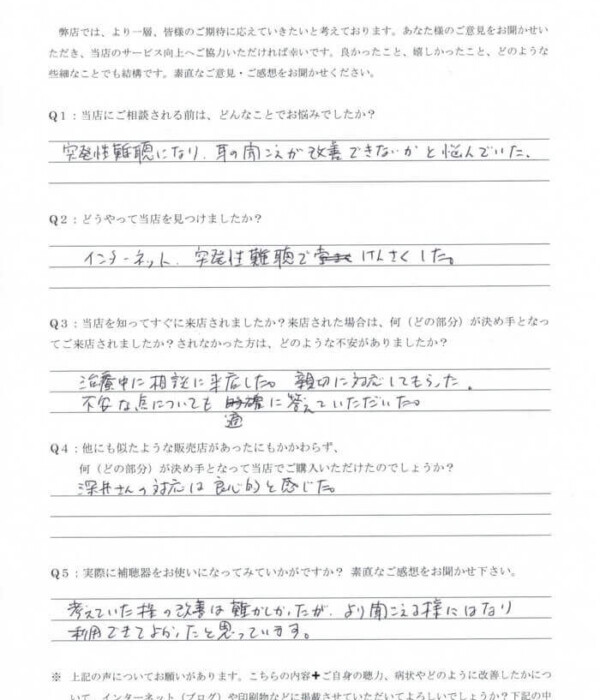

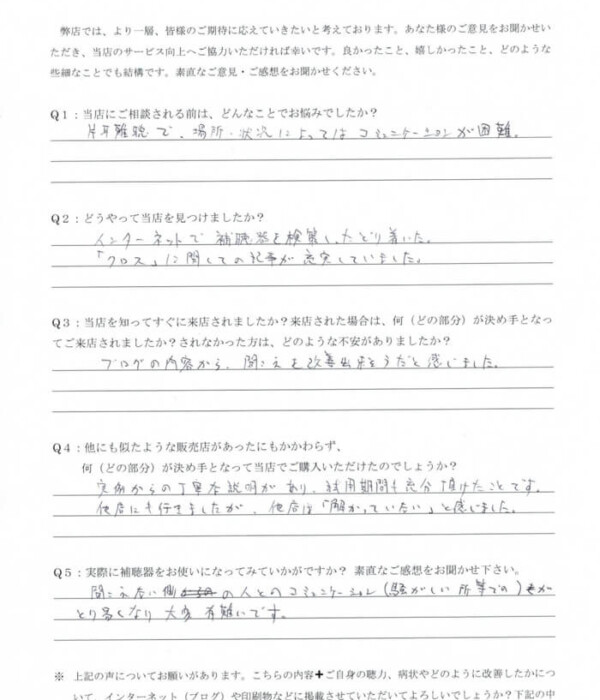

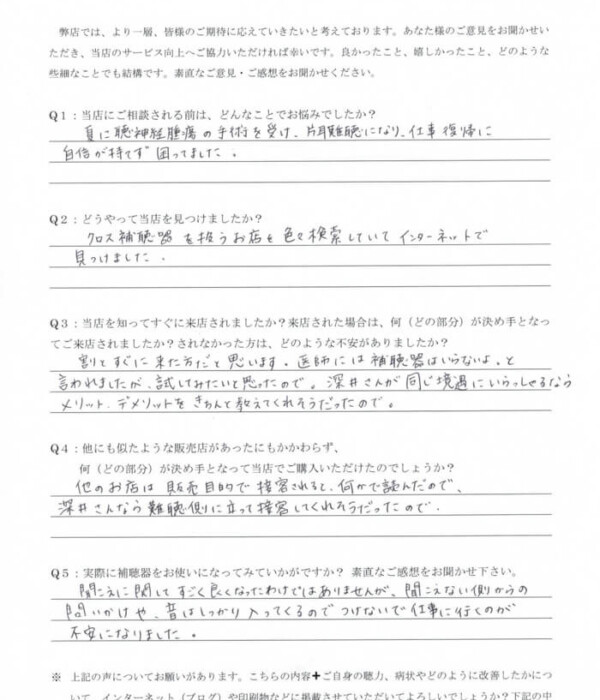

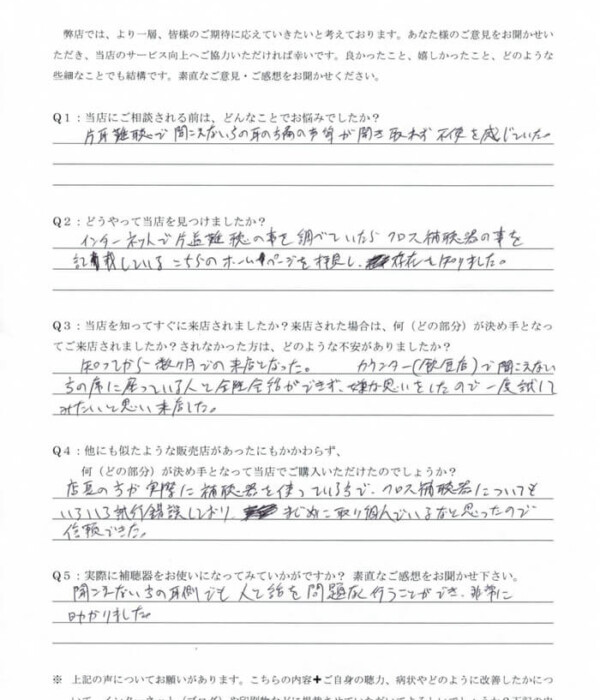

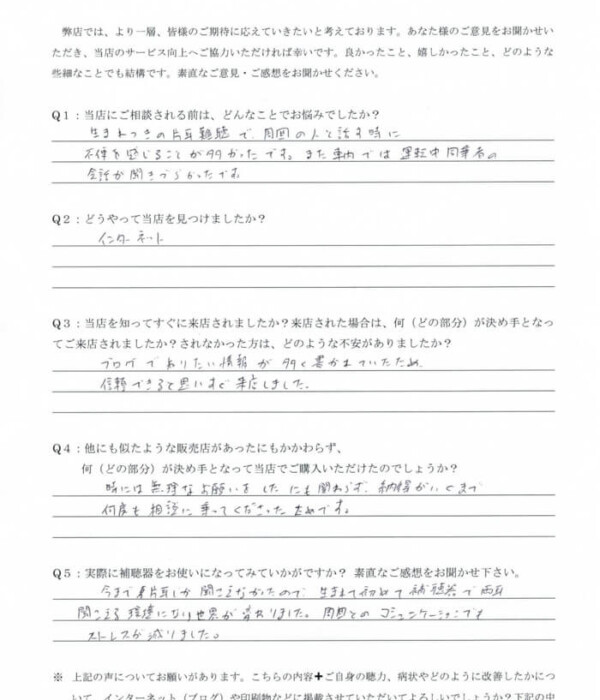

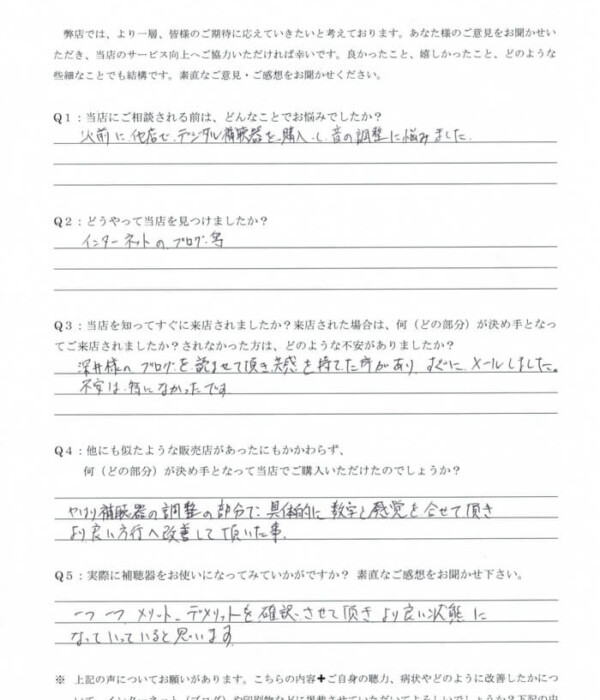

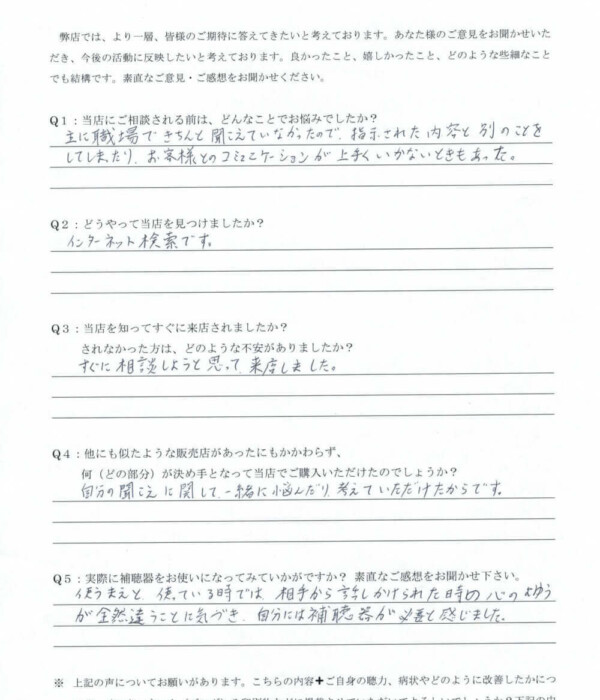

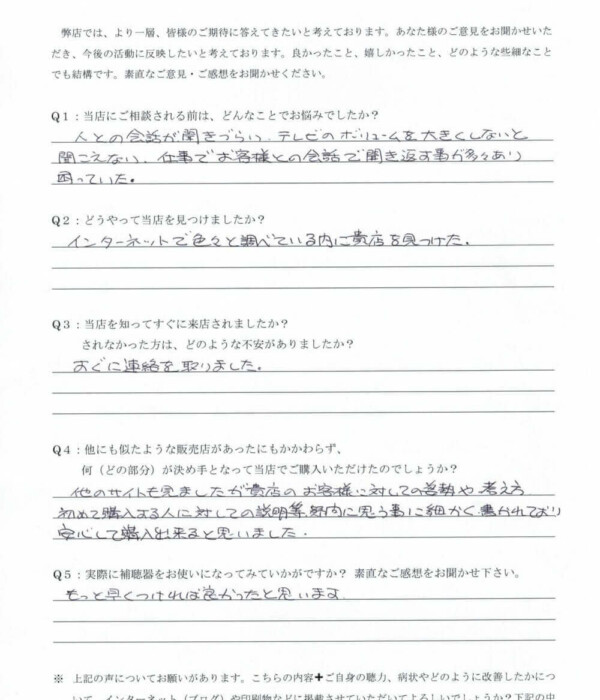

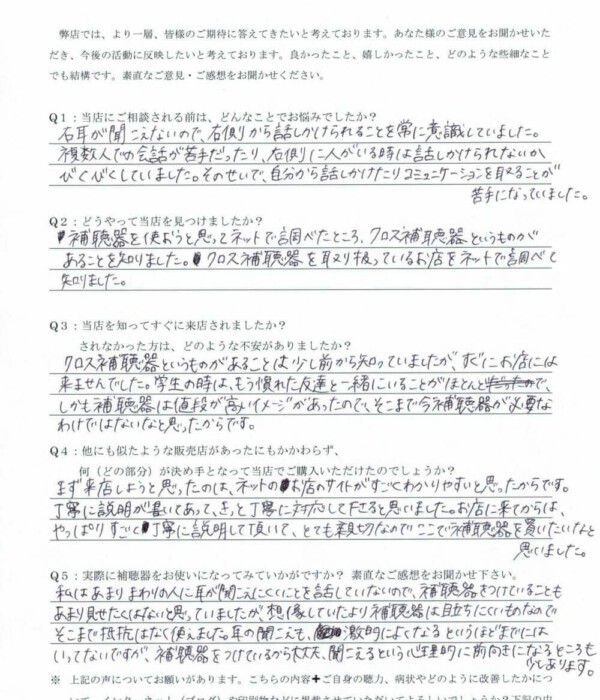

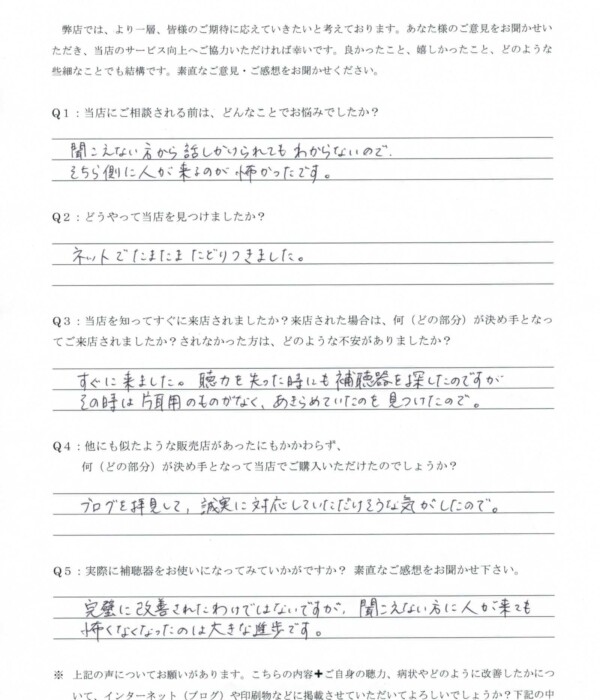

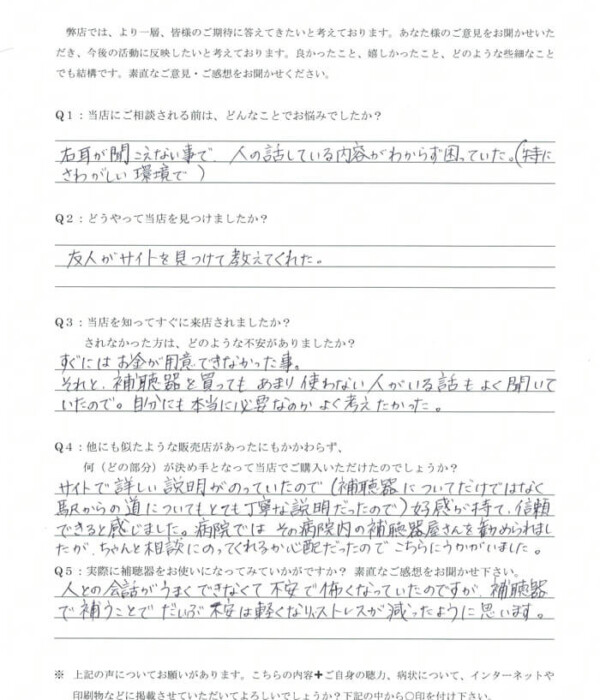

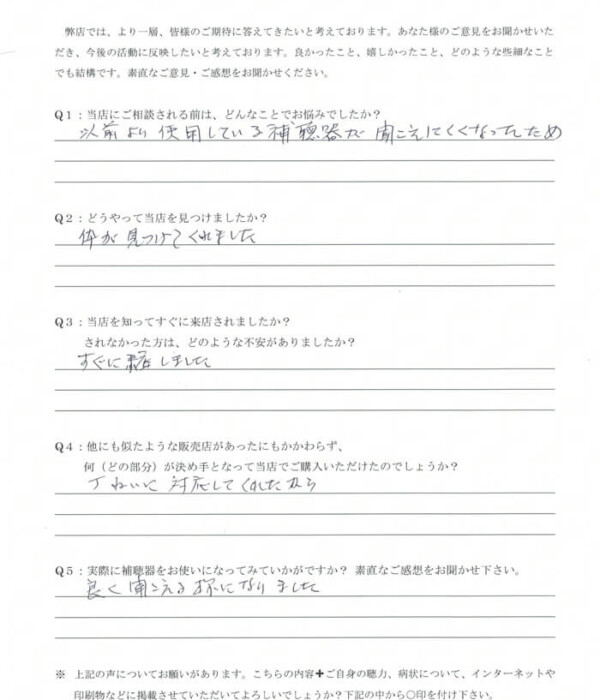

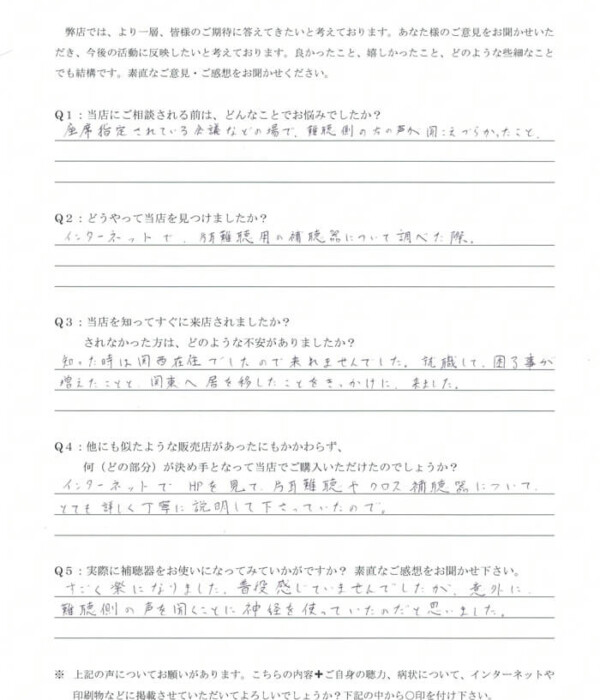

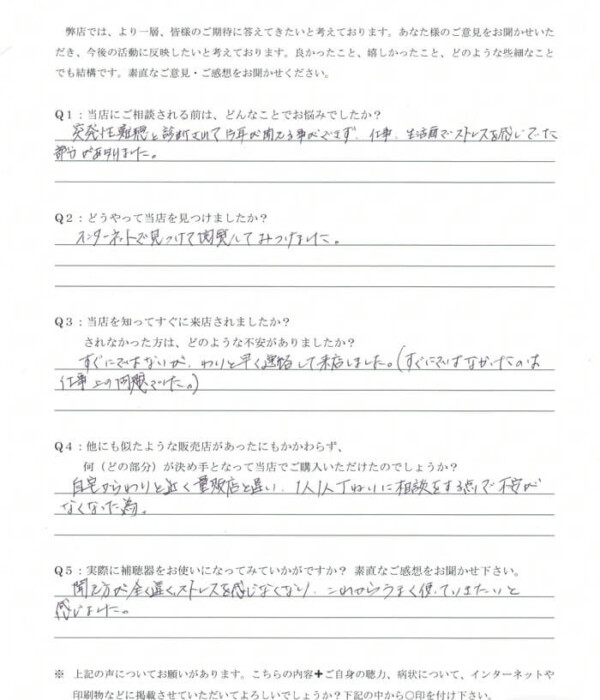

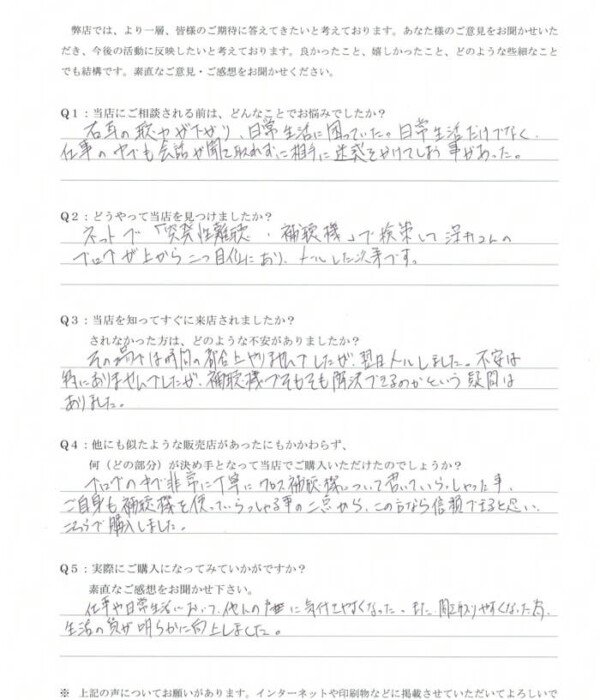

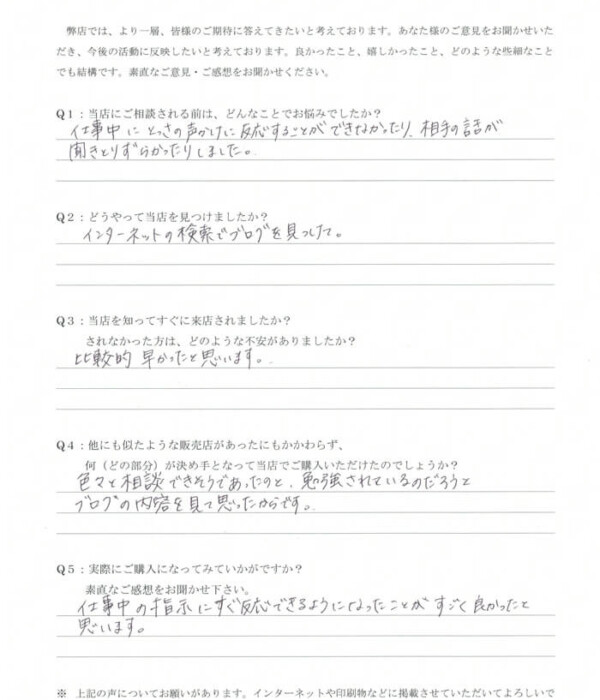

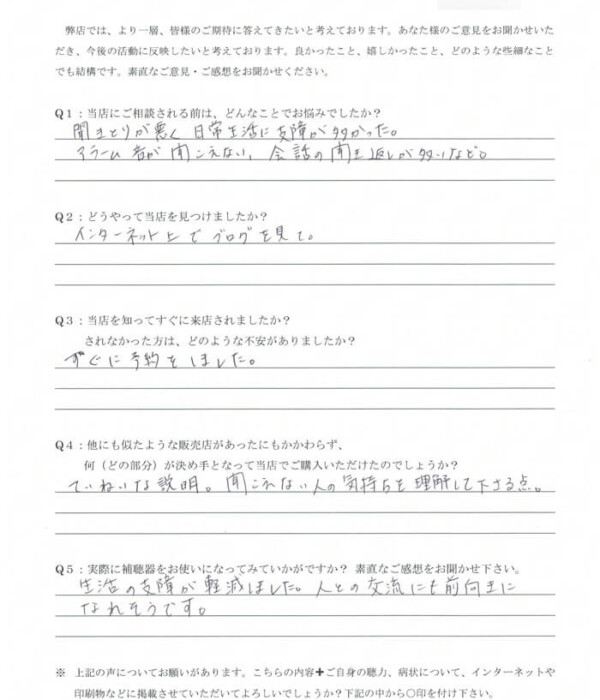

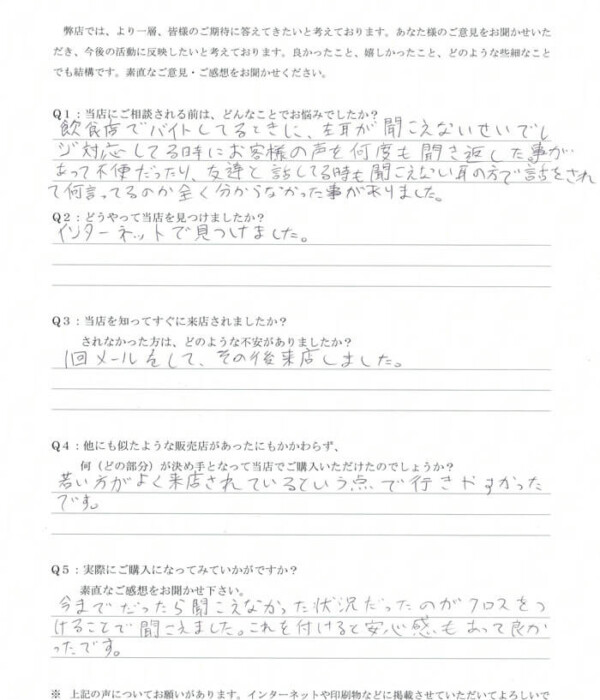

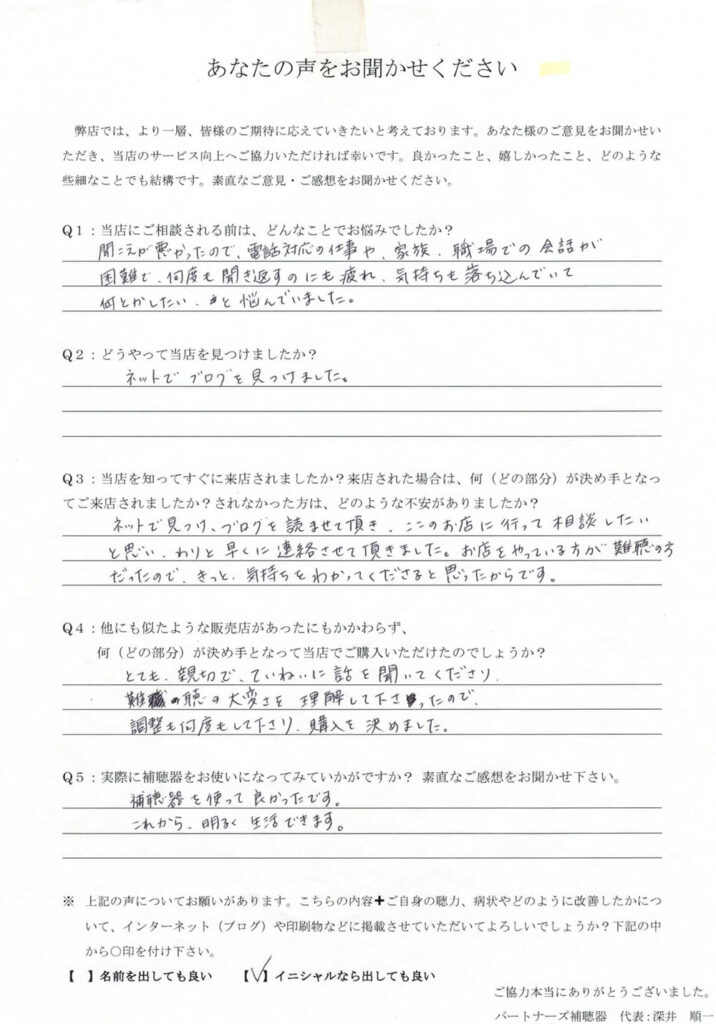

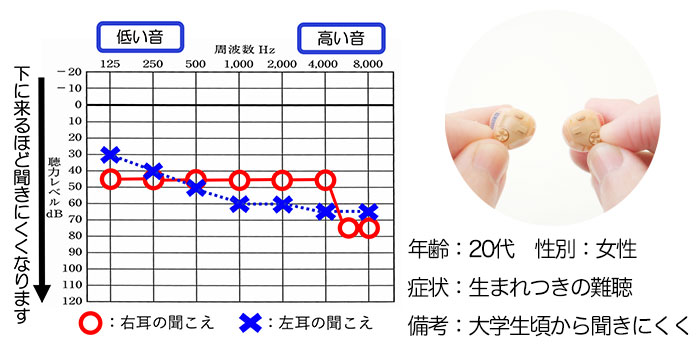

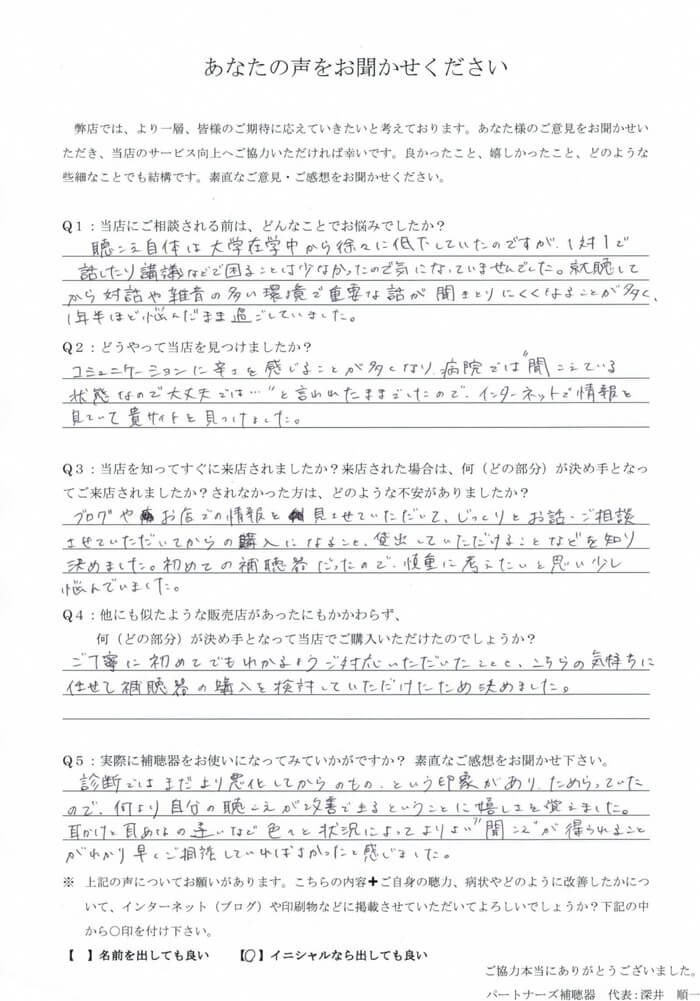

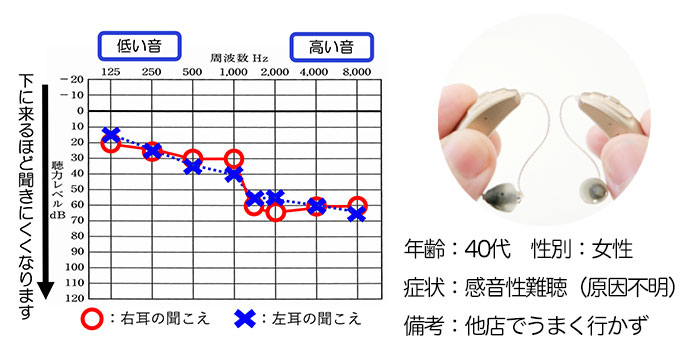

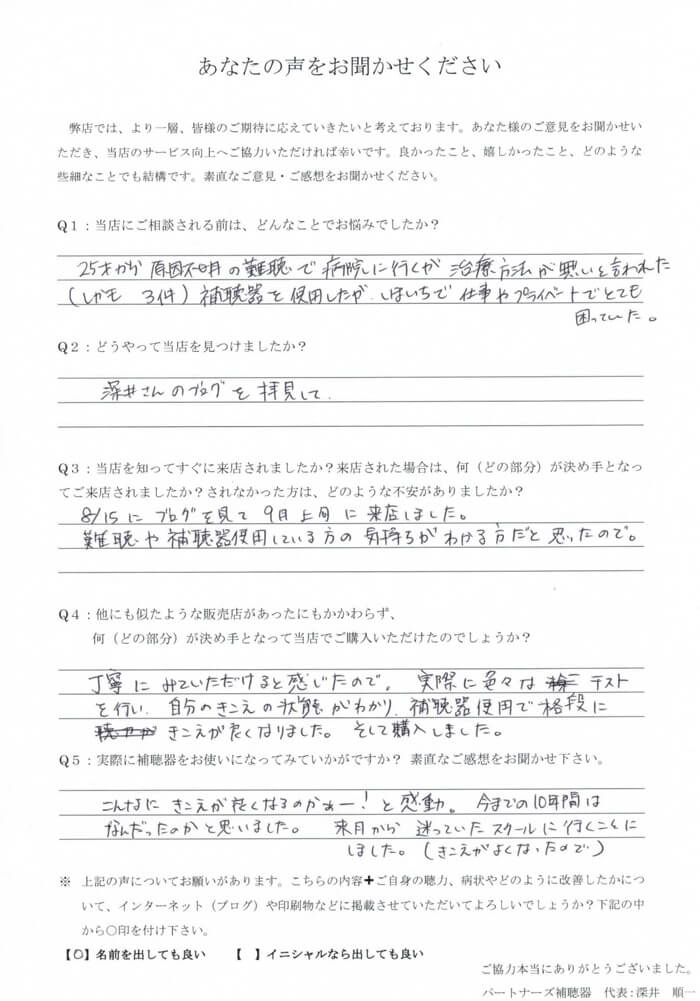

お客様の声

実際に軽度難聴、中等度難聴の方の聞こえの改善を行なったケースにおいて、お客様の声について、載せていきます。参考にどうぞ。

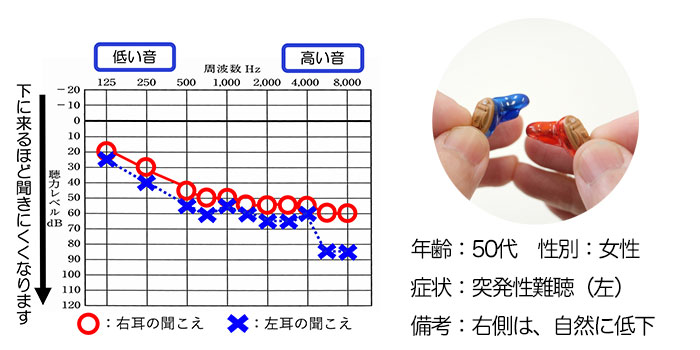

突発性難聴、原因不明の感音性難聴の方

- 改善:CIC補聴器

- 機器:耳あな形補聴器

- 備考:両耳装用にて改善

生まれつきの感音性難聴の方

- 改善:ITC補聴器

- 機器:耳あな形補聴器

- 備考:両耳装用にて改善

原因不明の感音性難聴の方

- 改善:RIC補聴器

- 機器:耳かけ形補聴器

- 備考:両耳装用にて改善

この他のお客様の声(総合)

まとめ

さて、こちらでは、簡単にではありますが、軽度、中等度難聴の方の改善について記載してみました。

基本的に補聴器が行っていることは、低下した聴力のところに音を入れて、正常の範囲に近づけること。そして、感音性難聴になると騒がしい環境下などで聞きづらくなってしまうため、なるべくそれらの部分で聞きづらくならないようにすること。この2つになります。

これらの部分は、主に耳の補い方、補聴器の調整の2つが影響しますので、この2つに関しては、押さえられると良いです。

補聴器の性能に関することは、基本的に同じ内容になりますので、別の記事でまとめていますので、そちらをご覧ください。

備考:補聴器の性能って何?聞こえを良くするには、どうしたらいいの?

どちらにしても聞こえの改善を重視する場合、押さえると良いところは、耳の補い方と補聴器の調整の2つになりますので、この2つは押さえられるといいですね。

ということで、聞こえの改善に役立ったのであれば幸いです。

なお、このお店でもこのような聞こえの方のご相談に関しては、承っておりますので、ご相談を希望される方は、お問い合わせページより、ご相談ください。よろしくお願い致します。