オージオグラムの見方と聴力レベル別、聞きにくさ

お客様からよくご質問いただくことの一つは、今現在の自分自身の状況について知りたい、です。

聞こえにくさがあり、耳の状況を調べてもらった時に今現在、自分は、どのぐらい聞こえにくいのか、そして、どのような状況なのか、その点を知りたい、ということですね。

一般的に聞こえにくさがあった時に調べる検査は、聴力検査になります。ヘッドホンをかぶり、小さい音でも聞こえたらボタンを押してください、音が聞こえている間は押しっぱなしにして、聞こえなくなったらボタンを離してください、と言われるものですね。

ですので、こちらでは、聴力検査で測定されたデータ、オージオグラムと言ったりしますが、そのデータの見方と、そこから自分自身がどれほど聞こえにくさがあるのか、その点について、なるべくわかりやすく記載していきます。

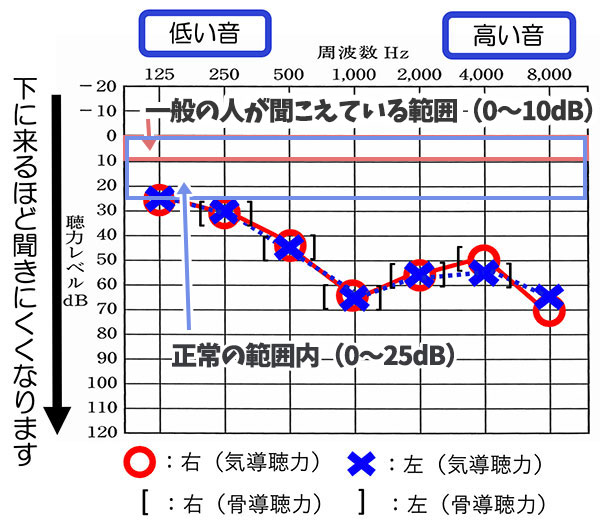

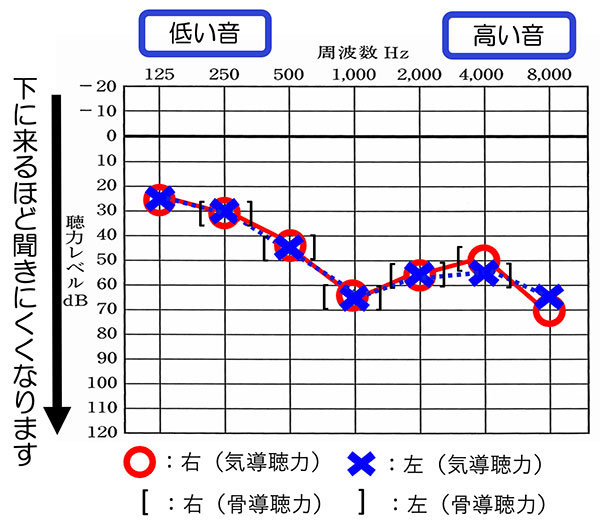

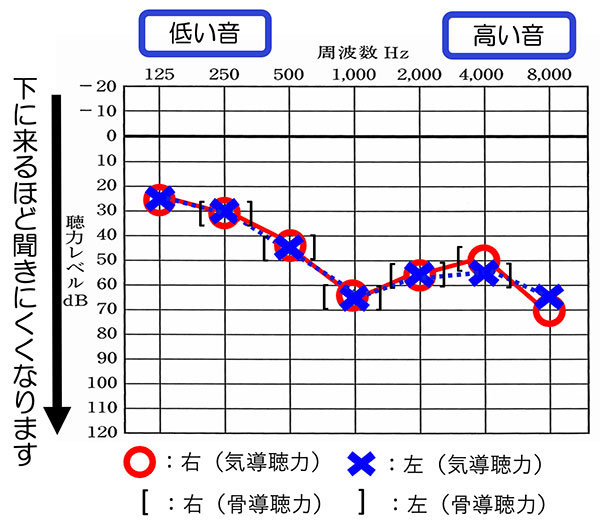

オージオグラムの見方

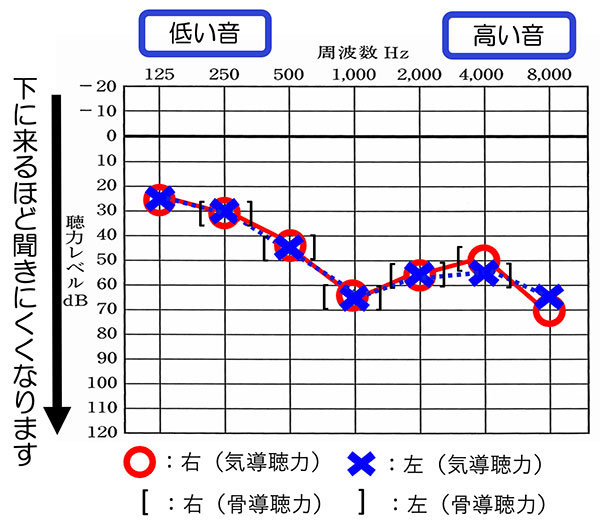

さて、オージオグラムとは、上記のようなグラフのことです。聞こえにくさがあった際に調べるのが聴力検査ですが、どこが聞こえていて、どこが聞こえていないのかは感覚ではわからないので、それを目に見える形にしているのが、オージオグラムですね。

一般的にオージオグラムは、人の感覚からどのぐらい聞こえにくくなっているのか、を簡易的に見れるものになっています。

横軸は、音の高さを示しており、音には、低い音から高い音までありますので、125Hz(低い音)〜8000Hz(高い音)まで調べ、縦の軸は、どのぐらい聞きにくくなっているのか、音量の部分を示しています。

音には、低い音から高い音まであり、かつ、それぞれの音の高さ別にどのぐらい聞こえにくいのかをわかりやすくするために、このようになっているということですね。

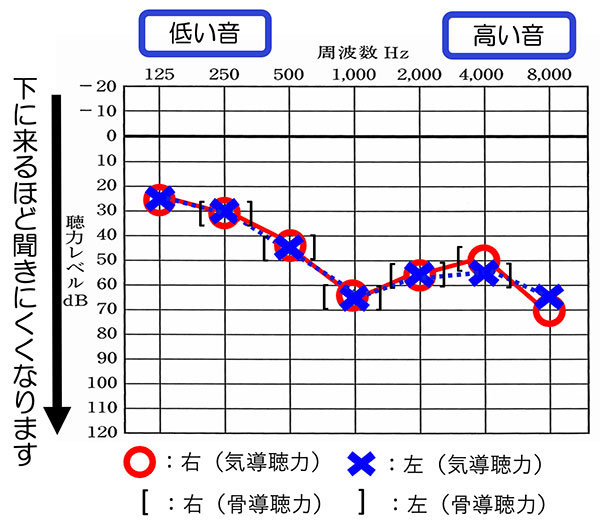

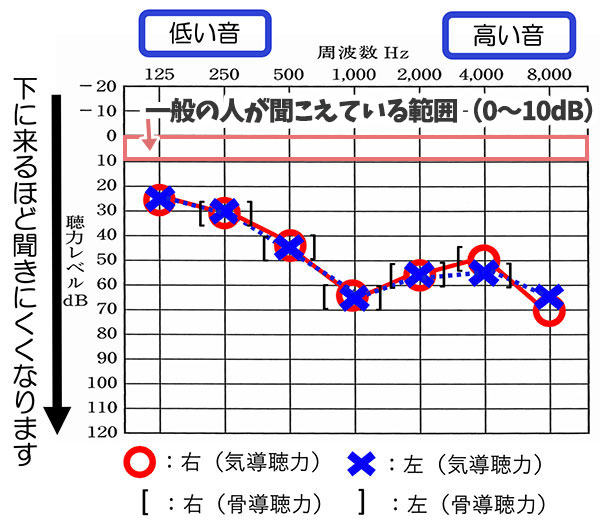

で、大事なポイントの一つは、正常の範囲は、0〜10dBになるということです。世の中の一般の人は、0〜10dBで全部聞こえています。これは、すべての周波数で、0〜10dBで聞こえているということです。

ここから、自分自身は、どのぐらい下がっているのか。を見ることで、一般の人と自分自身の聴力を比較することで、現状が見えてきます。

なお、0〜10dBで、全部聞こえていないと悪いのか、というとそうではありません。

0〜25B(厳密には、24dB)は、正常の範囲になります。その範囲内なら、日常生活上、特に困ることはないだろう、ということで、正常の範囲は、0〜25dBまでになります。それ以上下がると、聞きにくさが強くなるため、難聴ということになります。

オージオグラムの数値を見てみると、大体は、○と×、そして、[ ]のような、カギカッコのようなものが書かれていることが多いと思います。

普段私たちが音を聞いている耳の経路で調べたのが、○と×で(気導聴力と呼んだりします)、振動を通して、耳について調べたのが、[ ](骨導聴力と呼んだりします)になります。

自分自身の聞こえにくさを知る場合に参照する値は、○と×になります。

これは、ヘッドホンを耳につけて調べた時の数値になり、ここが基本の聞こえにくさを表す数値になります。ですので、基本は、この数値を中心に見ていくことになります。

聴力レベルについて

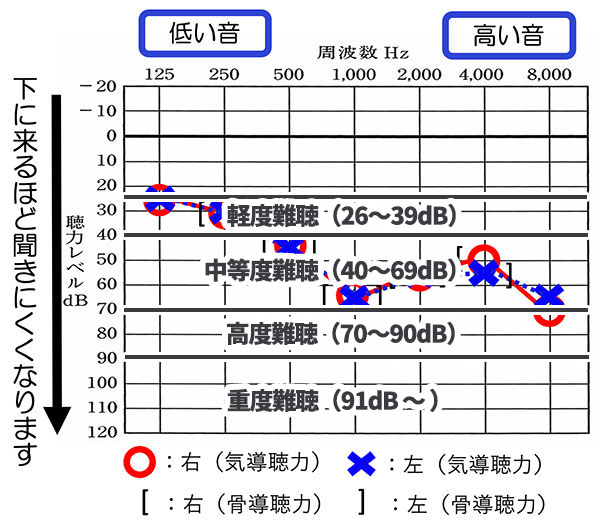

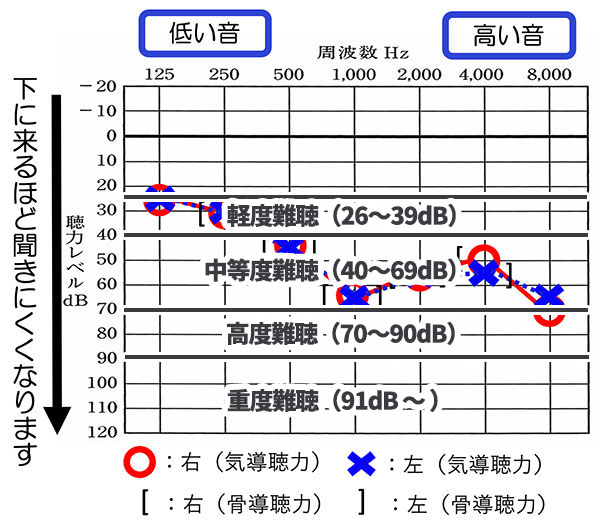

主な参照する値がわかったところで、次は、聴力レベルについて記載していきます。

細かく書きすぎると非常に複雑になってしまうので、簡易的に記載していくのですが、図にしますと、

このようになります。どのような分類も基本は、軽度の難聴、中等度の難聴、高度の難聴、重度の難聴の4つに分かれます。そして、それぞれの程度のレベルは、何を基準とするかによって変わるのですが、ここは日本なので、日本でよく使われている基準をメインにすると上記の通りです。

ここからご自身の状況を当てはめていくことになるのですが、当てはめ方は、2つあり、一つは、全体的にみるもの、もう一つは、音声の聞きにくさを中心的にみるもの、の2つです。

全体的に見るもの

全体的にみる場合は、そのままご自身の聴力を当てはめて見ればOKです。どの難聴レベルがそこに入っている量が多いのか、その部分をみることで、おおよそではありますが、理解することができます。

難聴の難しいところは、低い音から高い音まで様々な周波数があるため、聞こえにくさといっても一概に言いづらいことです。

低い音は聞こえているけれども高い音が聞こえにくくなっているケース、逆に低い音が聞こえづらくて高い音は聞こえているケース、聞こえにくい状況というのは、実に様々です。

当たり前ですが、聞こえにくくなっている周波数が異なれば、その方々が感じている聞きにくさは異なります。ですので、難聴レベル、聞きにくさというのは、一般的にいうことが非常に難しいという特徴があります。

音声の聞きにくさを中心に見るもの

もう一つは、音声の聞きにくさを中心的に見るものがあります。これは、500Hz、1000Hz、2000Hzの部分を計算して出す、いわゆる平均聴力というもので簡易的に見るものです。

日本でよく使われているのは、4分法と呼ばれるもので、(500Hz+(1000Hz+1000Hz)+2000Hz)÷4で出すものです。

日本語に関しては、500〜2000Hzが大きく影響を受けるため、この部分を平均的に計算することで、簡易的に音声の聞きにくさを出したのが、この平均聴力になります。

平均聴力を先ほどの聴力レベルに当てはめると、おおよそではありますが、自分自身がどのぐらい聞きにくいのか、それを知ることができます。

それぞれの聴力レベルと聞きにくさ

難聴のわかりづらさは、レベルごとにどのような特徴があるのか、その点がわかりづらいことです。

どのぐらい聴力が下がると、どのぐらい聞きにくくなるのか。私も生まれつきの難聴者なのですが、聞こえにくいことはわかっても、自分自身がどのぐらい聞こえにくいのかを自覚することはとても困難だと感じています。

ですので、こちらでは、それぞれの難聴のレベルをまとめていきます。

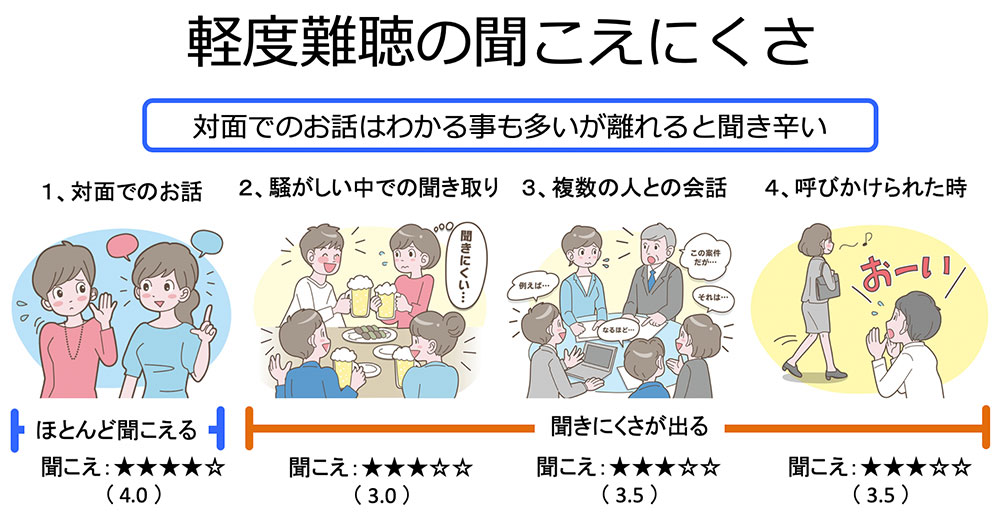

軽度の難聴

全体的に26〜39dBに該当する方の聞きにくさを無理やりわかりやすくすると上記のようになります。

特徴としては、問題なく聞こえている場面はあるが、日々の日常の中で困るところもちらほら出てくる、という状況です。

例えば、家の中や静かなところ、対面で人とお話しする場合は、大体問題なく聞こえることが多いです。しかし、仕事の面や少し騒がしい環境、あるいは、会議などで離れた人の声が聞きづらいなど、特定の環境下になると、急に聞きにくさが強くなってきます。

聞こえるところは問題なく聞こえるけれども、特定の場面では聞きにくさが出てくることから、言い方を変えれば、全部が全部困るわけではないことから、軽度の難聴ということになるのですが、それがこのようなレベルになります。

私の場合は、補聴器のお店をやっているので、実際に軽度の方とお話をすると、家では困ることはないけど、仕事の際に困る、ということで、補聴器をお考えになることが多いです。

まさに特定の環境下で困り、かつ、その特定の環境下において、聞こえにくさが問題になればなるほど、補聴器の必要性、重要性が高くなるケースでもあります。

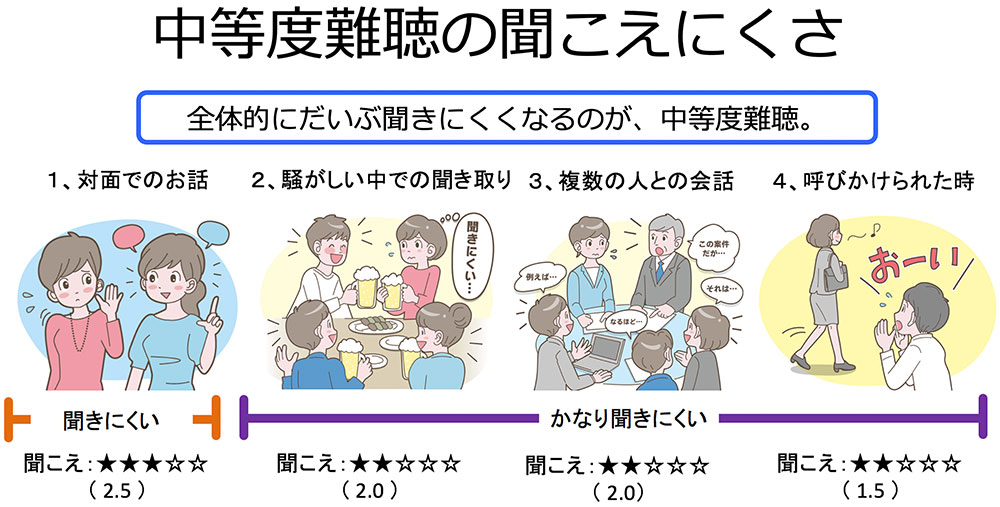

中等度の難聴

全体的に40〜69dBに該当する方の聞きにくさを無理やりわかりやすくすると上記のようになります。

サバを読むと、40〜70dBと実に30dBもの差があり、他の難聴レベルでは、20dBの差なのに関わらず、差が大きいため、少し評価に困るレベルになります。

特徴としては、全体的に困るレベルがこの中等度の難聴レベルになります。全体的とは、文字通り、人と会話すること、全般が困るレベルということです。

例えば、人と一対一で会話するにしても声が小さかったり、少しはっきりしないだけでその人の話している内容が分かりづらくなったり、複数の人との会話、騒がしい中での会話、そして、離れたところから呼ばれた際に気がつかないことなど、実に多くの場面で困るようになってきます。

ですので、この辺りから補聴器について考える方が非常に多くなってきます。聞こえにくくなることで、日常生活から仕事まで困ることが多くなってくるためです。

これを書いている私自身が中等度の難聴なのですが、全体的に聞きづらく、かつ、距離が離れるとまず呼ばれても気がつかないため(気がつかないというよりも聞こえない、音を感じない)、聞きにくさはだいぶ重くなっていると感じます。

そういった聞こえが、中等度の難聴になります。

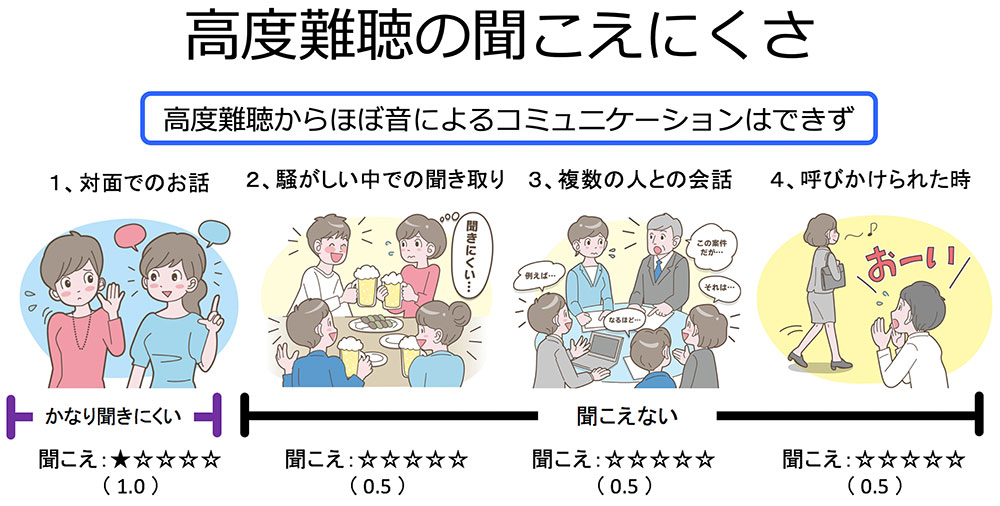

高度の難聴

全体的に70〜90dBに該当する方の聞きにくさを無理やりわかりやすくすると上記のようになります。

日本における身体障がい者手帳が該当するのが、このレベルで、この辺りから、基本的には、周りの音は聞こえなくなり、非常に静かな空間に一人ポツンと存在しているような、そのような音の世界観になります。

70dBという数値が非常に大事なのですが、この70dBの数値は、人の声において、大きい声を出して、ようやく音を感じるかどうかのレベルです。ですので、このような聴力になると耳元で大きな声を出さないと話の内容がわからないレベルになります。

すると周りの音はほとんど聞こえることはなく、まさに無音の世界にいるような感覚になるのが高度の難聴です。日本における身体障害者手帳に関しては、このぐらい聞こえにくくならないと手に入らないとも言えます。

基本的には、ここまで聞こえにくくなる前に日常生活から仕事で困ることが多くなりますので、何かしらの病気が進行したり、あるいは、元々聞こえにくくて、このぐらい聞こえにくかったりと、わりと特定の人がなっている聴力の状況とも言えます。

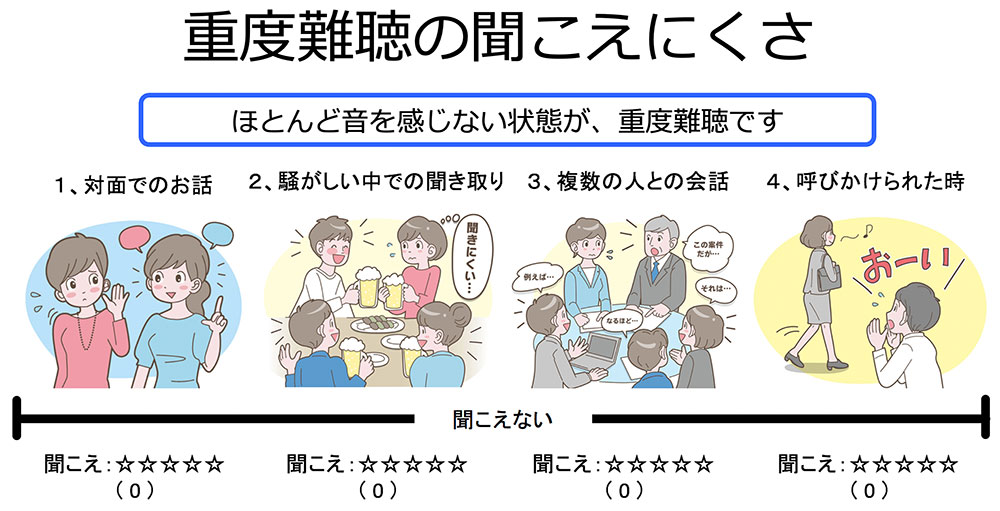

重度の難聴

全体的に91dB〜(以上)に該当する方の聞きにくさを無理やりわかりやすくすると上記のようになります。

この辺りになってくるとおおよそイメージが湧くと思いますが、基本的に音を感じない世界です。ですので、一般的には、聾(ろう)龍に耳と書いて、ろうと読みますが、そういった分類になったりする聴力レベルになります。

90dBとなると、ほぼ何も聞こえない状態になります。分かりやすいかどうかわからないのですが、犬がものすごい近くで、ワンワン!吠えた時の音が約90dBになりますので、その音が「何か聞こえたかな?」と小さく音を感じる程度が、このぐらいの聴力の方になります。

一般の人からすると、近くで犬が吠えたら、音の大きさにびっくりしてしまいますが、その音がようやく聞こえるぐらいの音の大きさになりますので、だいぶ聞きにくさが強い状況だと言えます。

このような状況が重度の難聴、ということになります。

まとめ

こちらでは、聴力図、オージオグラムから、ご自身の聞こえにくさについて、おおよそ分かりやすくなるように記載してみました。

オージオグラムは、簡易的にではありますが、耳の聞こえにくさについて、出してくれるものです。その特徴は、一般的な人の感覚から、どのぐらい聞こえにくくなっているのか、それを出してくれる、というものですね。

正常の範囲、難聴のレベル、その辺りがわかるようになってくるとおおよそだとは思いますが、ご自身の状況がわかりやすくなってくるとは思います。

なかなか耳の感覚、ご自身の状況がわかった!というところまでは、いかなかったかもしれませんが、少しでも現状について知れたのであれば、こちらとしては、幸いです。