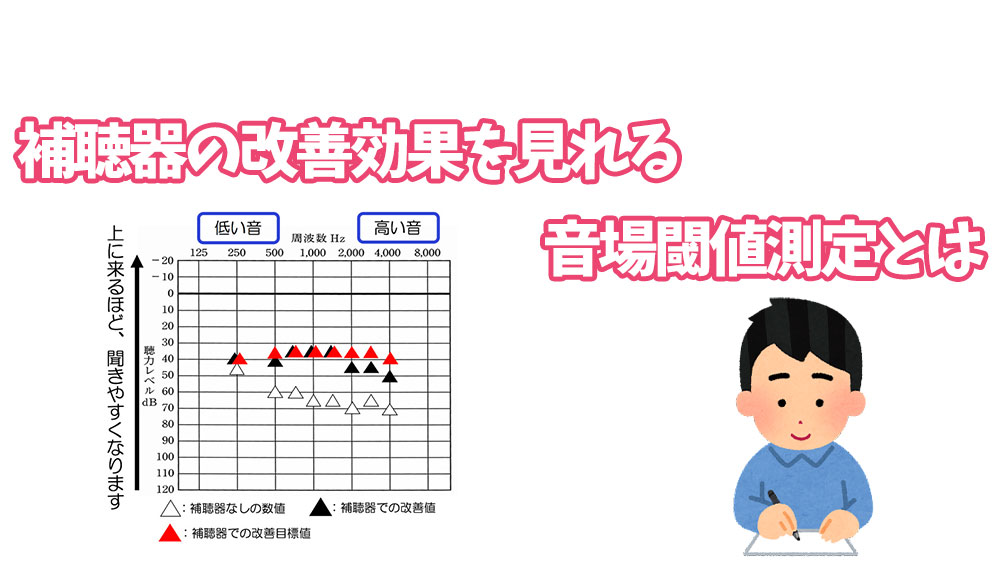

補聴器の改善効果を見れる音場閾値測定とは

補聴器の世界には、補聴器を使った状態でどのように聞こえているのかを調べる測定があります。

それが音場閾値測定と言われる補聴器効果測定の中の一つになります。

補聴器は、耳につけているだけだとどのぐらい聞こえているのか、どのような状況なのかが非常にわかりづらいため、こういった測定できる機器もあります。

今回は、こちらに関して、補聴器を使っている方が知っておくとよい音場閾値測定について、お話ししていきます。

音場閾値測定とは

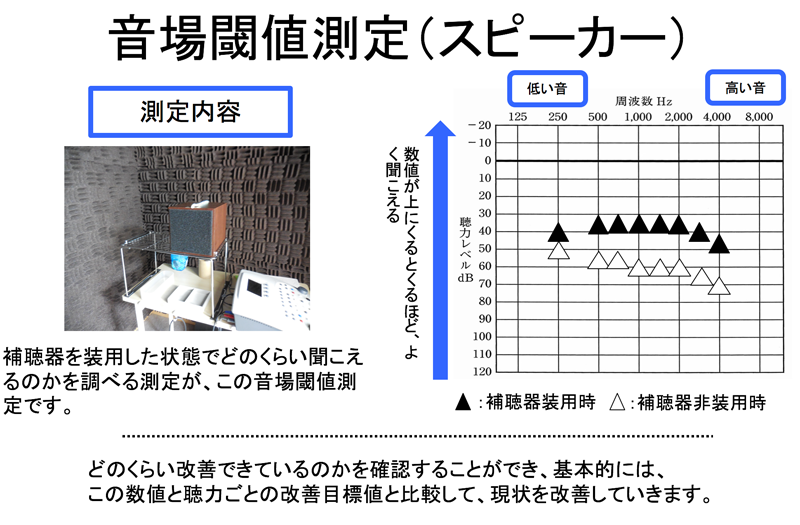

音場閾値測定とは、冒頭で記載した通り、補聴器を装用した状態でどのぐらい音が聞こえているのかを調べる事ができる測定です。

聴力検査と同じような部屋で、聴力検査の場合、ヘッドホンをつけて測定しましたが、今度は、スピーカーから音を出して調べます。

補聴器をつけた状態とつけていない状態。両方とも調べることにより、どの部分がどれだけ聞こえるようになったのか。それを知る事ができます。

そして、調べられるのは、聴力検査と似たような部分で、1000Hzだとか、500Hzだとか、そういった周波数の部分になります。

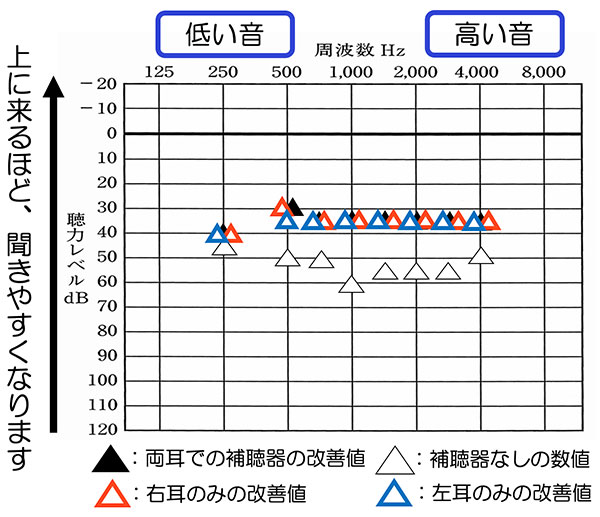

また、左右別々に調べることもでき、どの部分がどのぐらい聞こえているのか。そして、左右のバランスはどうなのかも簡易的にはなりますが、知る事ができます。

これが音場閾値測定になります。

補聴器の調整の中で大事になる音場閾値測定

私自身は、補聴器を実際に使っており、かつ、他の方の補聴器も調整し、聞こえを改善する仕事をしているのですが、その中で、一際大事だと感じているのは、この測定です。

その理由は、補聴器を装用しても、どのぐらい聞こえるようになっているのかは感覚ではわからないからです。

私自身も補聴器を使っている人間ではあるのですが(生まれつきの難聴者ですので)、補聴器を装用しても、理解できるのは音が大きいとか、音が小さいとか、高く音が聞こえるとか、そういった主観的な部分です。

実際にどのぐらい各周波数別に聞こえているのか。自分自身の聴力から、どのぐらい補えていて、さらにその状態は良いのかどうかはわかりません。

これは、聴力に関しても、同じ事が言えます。

自分の聴力に関しても、聞こえにくさを感じたり、どうも周りは聞こえているが、自分には聞こえていない音があるようだ。という感覚は感じても、どの音がどれだけ一般の人と比較して、聞こえにくくなっているのかは、感覚ではわかりません。

だからこそ聴力検査を行って、そこを明らかにしていくのですが、その補聴器版が音場閾値測定になります。

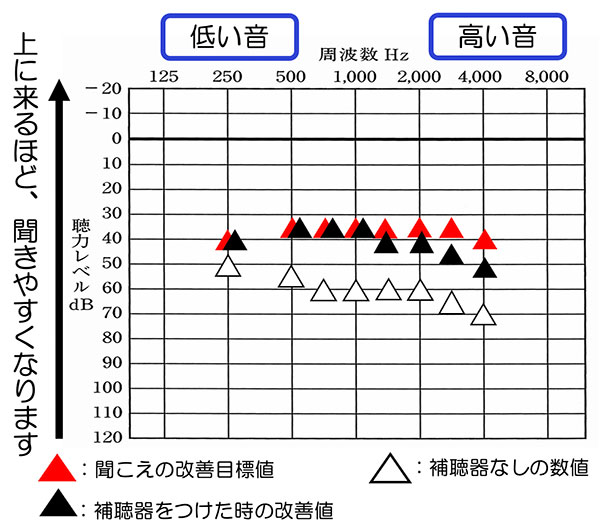

これを行う事で、簡易的ではありますが、どの音がどれだけ改善されているのか。逆にまだ音が足りていないのかを改善目標値と比較する事で、現状を把握することに繋がります。

音場閾値測定で知っておくと良い数値

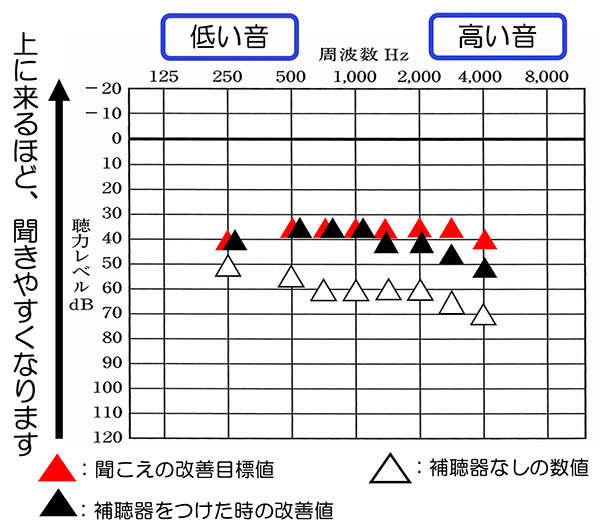

では次は、具体的な見方について記載していきます。知っておくと良い数値、グラフの意味に関してですが、基本的に使うグラフは、聴力検査と同じオージオグラムと呼ばれるグラフです。

こちらは、横が周波数で、左側は、低い音、右側は、高い音になり、上下に関しては、下に行くと行くほど、聞こえづらくなります。

音場閾値測定の場合は、上にあるとあるほど良い状態になります。聞こえやすくなっているという状況ですね。

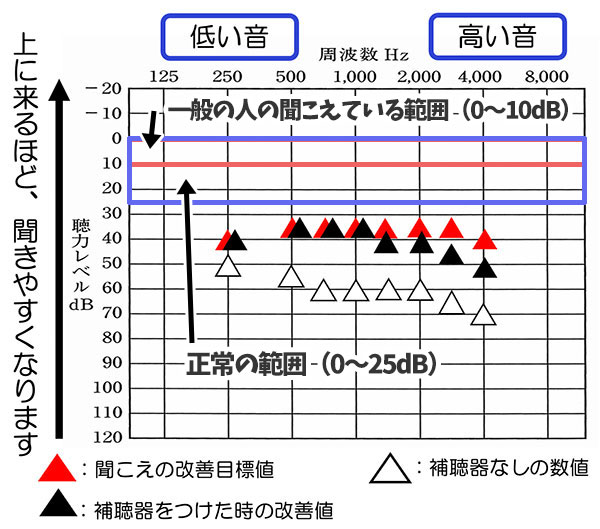

あとは、一般の人の聞こえが、だいたい0〜10dBの範囲内。正常の範囲は、0〜25dBの範囲内になります。

今現在の補聴器で目指せるのは、だいたい30dBぐらいまでです。ですので、正常の範囲まではあと一歩足りない状態です。

※聴力によります。だいたい60dBぐらいまでの方だと、このくらいです。

もちろん、無理やりそこまで達成させたとしても、補聴器を使う方は感音性の難聴であり、音が聞こえないというよりも音の認識がうまくできず「言葉が聞き取れない、聞き取りづらい」というところが出ます。

ですので、正常の範囲まで達成させる事=耳の改善とはならないのですが、上がれば上がるだけ、聞こえの改善には、貢献しやすくなります。

音場閾値測定の主な活かし方

書くタイミングを失ってしまったのですが、最後に音場閾値測定の主な活かし方について記載していきます。

この測定の活かし方は、基本、現状を把握して、改善目標値と比較する。そして、そこから、音の調整のヒントを掴む。こちらになります。

補聴器の調整で難しいのは、どのようにしたら改善に向かうのか。それがわかりづらい事です。

特に補聴器は、つけただけでは感覚しかわかりません。感覚しかわからないとなると、どこは足りていて、どこは足りていないのか、そこがわからず、どこを調整したら改善に向かうのかがわからなくなります。

音場閾値測定は、そのヒントをくれる貴重な測定です。

私自身は、よく当たりをつける。と表現しているのですが、測定をする事で現状を把握し、そこから、「おそらくここが低いからこうなっているんだろうな」と当たりをつけ、そして、改善していく。そのようにする事で、改善に貢献しやすくなります。

どのようなものも現状がわからないと改善はできません。どこが足りていて、どこは足りていないのかがわからないと改善のしようがないのです。(どこを調整したらいいかわからない)

その現状を明らかにしてくれるのが、この音場閾値測定になります。

まとめ

音場閾値測定に関して、知っておけると良い事について、記載してみました。

少し長くなってしまいましたが、この測定は、現状を簡易的に把握する事ができる優れものです。

補聴器は、感覚しかわからず、全体像はわかりません。さらに状況がわからないとどんな風に改善したら、より良くなるのかもわかりません。

なので、その当たりをつけるために現状を把握し、そして、より良くしていく。そのためによく使われるのが、この測定です。

私自身も自分の補聴器に関しては、きちんと測定しながら、調整しています。そうしないと自分ですら、聞こえている音の感覚しかわからず、適切に補えているのかよくわからないからです。

という事で、補聴器を使っている人が知っておくと良い事でした。