当店の取り扱い補聴器

深井 順一|パートナーズ補聴器

こちらでは、主に当店で扱っている補聴器や製品について記載していきます。

補聴器の形、種類には、いくつかありますが、主に扱っている製品に関しては、以下の通りです。ご参考にどうぞ。

- メーカーWebサイト:フォナックジャパン

- 総合カタログ:フォナック総合カタログ(PDF)

Contents

補聴器(フォナック)

耳かけ形補聴器

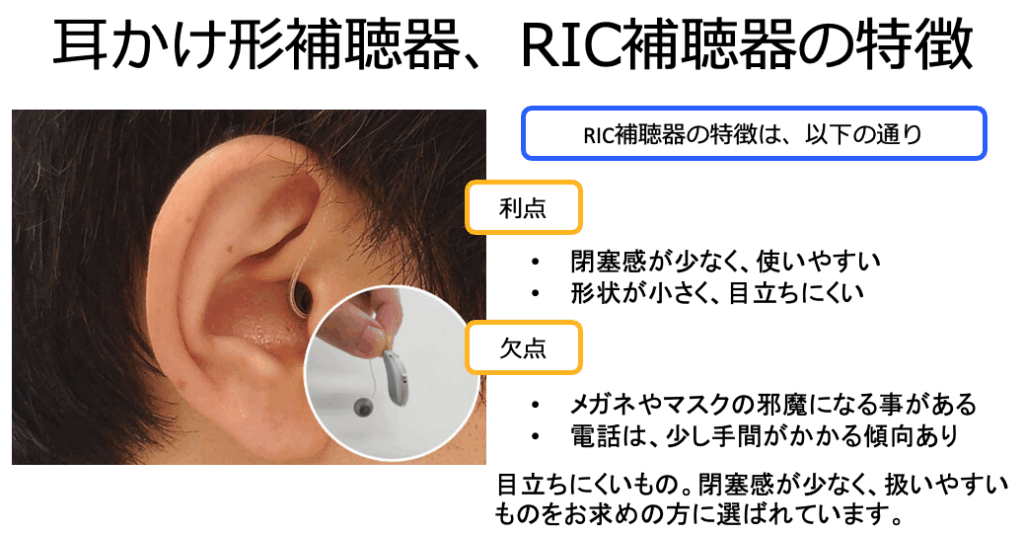

RIC補聴器(リック補聴器)

充電タイプのRIC補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜20時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

ボタン電池形タイプのRIC補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:60〜85時間(電池一つで、5〜7日)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

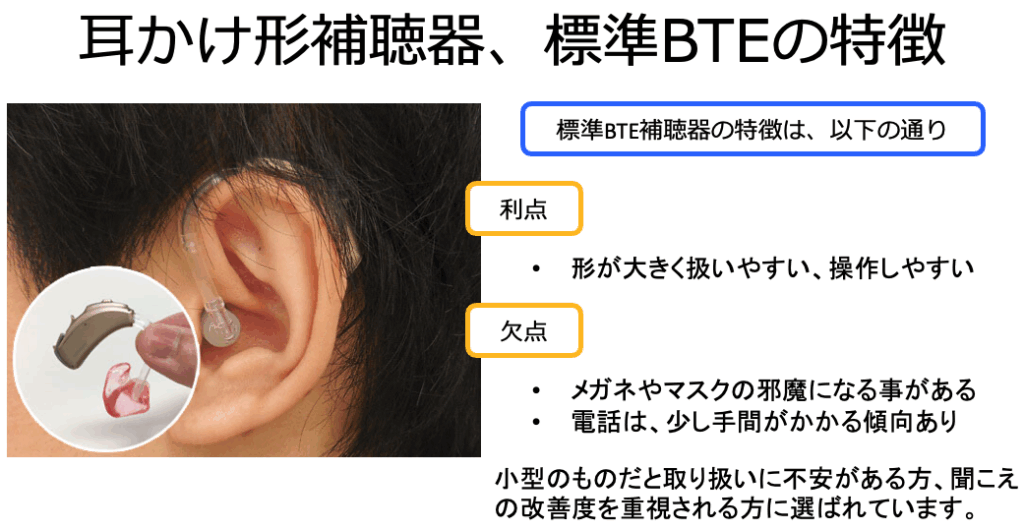

標準BTE補聴器(標準ビーティーイー補聴器)

充電タイプのBTE補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜18時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

ボタン電池タイプのBTE補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:65〜100時間(電池一つで、6〜9日)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

耳あな形補聴器

補足トピック

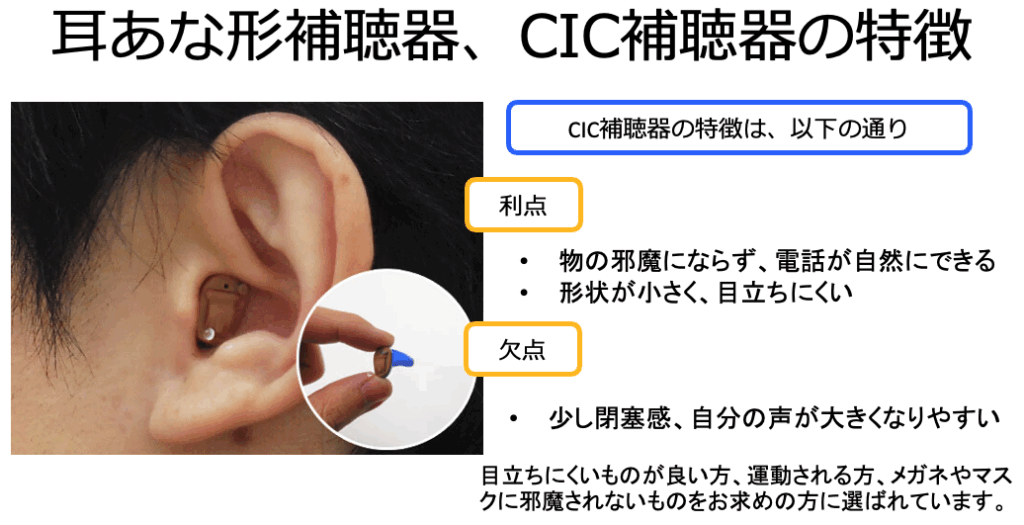

CIC補聴器(シーアイシー補聴器)

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:55〜75時間(電池一つで、4〜5日)

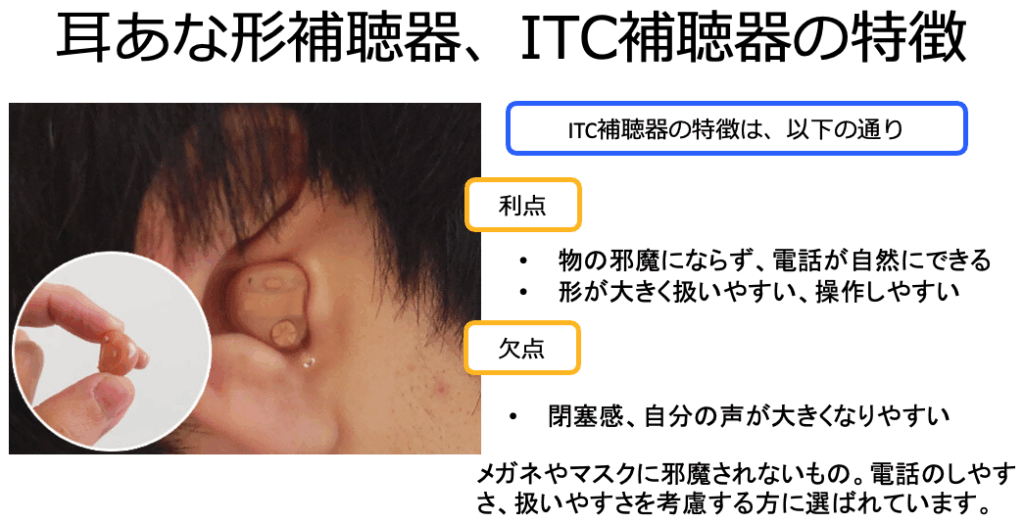

ITC補聴器(アイティーシー補聴器)

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜30時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

クロス、バイクロス補聴器(フォナック)

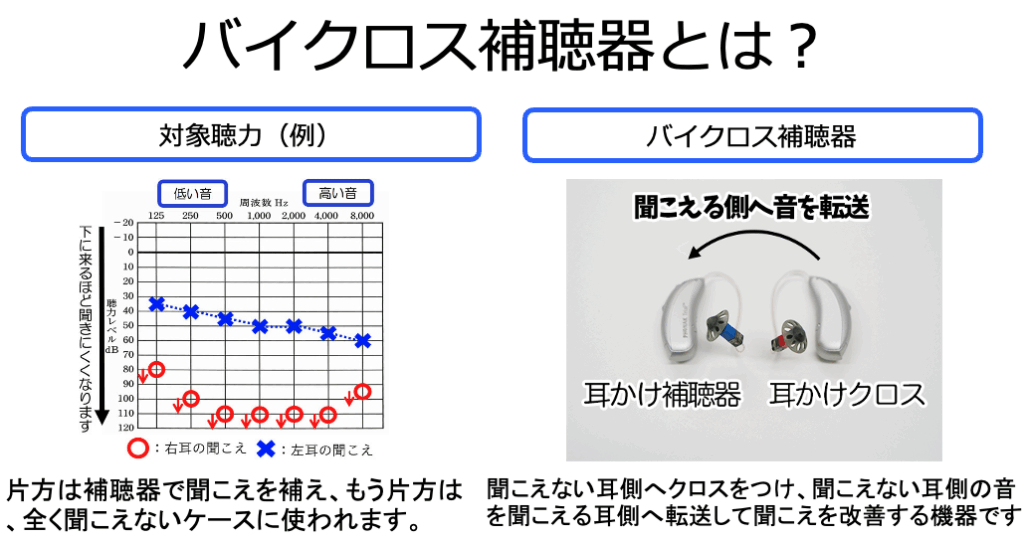

バイクロス補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可

- 詳細:バイクロス補聴器って、どんな補聴器?

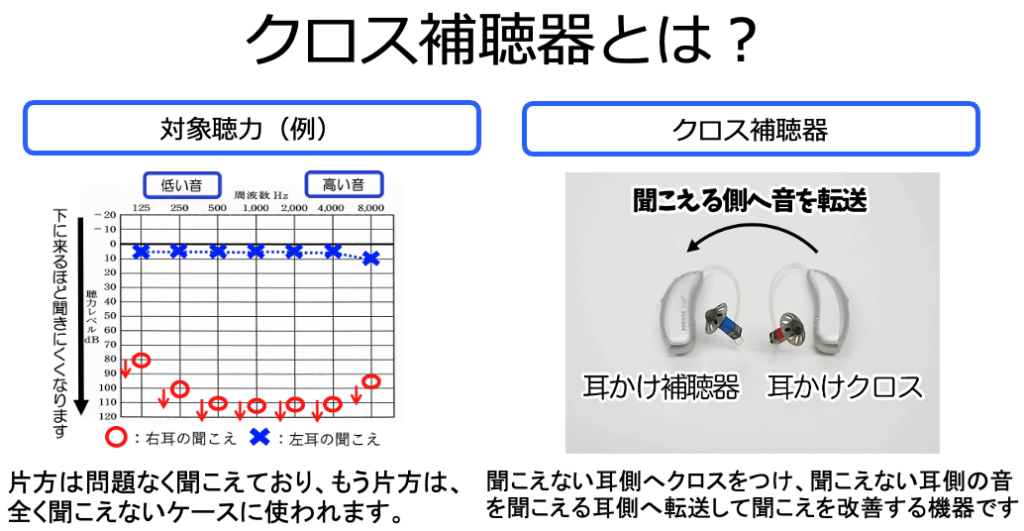

クロス補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可

- 詳細:クロス補聴器って、どんな補聴器?

サポート用品

イヤモールド

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの

- 使用:BTE型の補聴器に使用

- 価格:@11,000円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

SPシェル

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの

- 使用:RIC型の補聴器に使用

- 価格:@11,200円〜23,100円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

クロスチップ

- 効果:耳から外れにくくするもの

- 使用:クロス型の機器に使用

- 価格:9,823円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

補聴援助システム(ロジャー)※フォナック

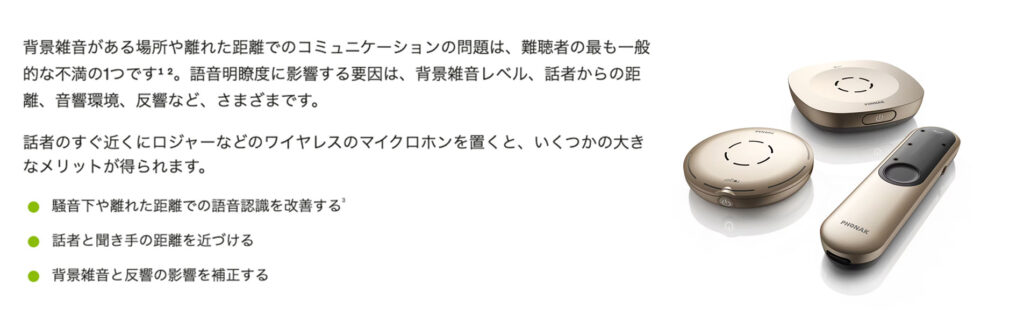

補聴援助システムとは?

- 概要:補聴援助システム

- 特徴:補聴器では改善しづらい離れたところ、騒がしい環境をより改善する機器

- 備考:補聴援助システム、ロジャーとは?

送信機

ロジャーセレクト(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約2時間

- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)

ロジャーオン(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約3時間

- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)

ロジャーテーブルマイク(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約4時間

- 使用時間:16時間(フル充電、連続使用時間)

受信機

汎用形受信機

- 金額:@44,000(税込)

- タイプ:補聴器に直接つけるタイプ

- 備考:汎用型の場合、別途オーディオシューが必要

ロジャーネックループ

- 金額:@44,500(税込)

- タイプ:首にかけて使うタイプ

- 備考:使用には、補聴器側にTコイル設定が必要