当店の取り扱い補聴器

深井 順一|パートナーズ補聴器

こちらでは、主に当店で扱っている補聴器やその他の製品について記載していきます。

このお店では、難聴者である私自身が自分の耳でも使い、信頼できると感じたメーカーの製品を扱っています。

補聴器の形、種類には、いくつかありますが、主に扱っている製品に関しては、以下の通りになります。ご参考にどうぞ。

- メーカーWebサイト:フォナックジャパン

- 総合カタログ:フォナック総合カタログ(PDF)

Contents

補聴器(フォナック)

耳かけ形補聴器

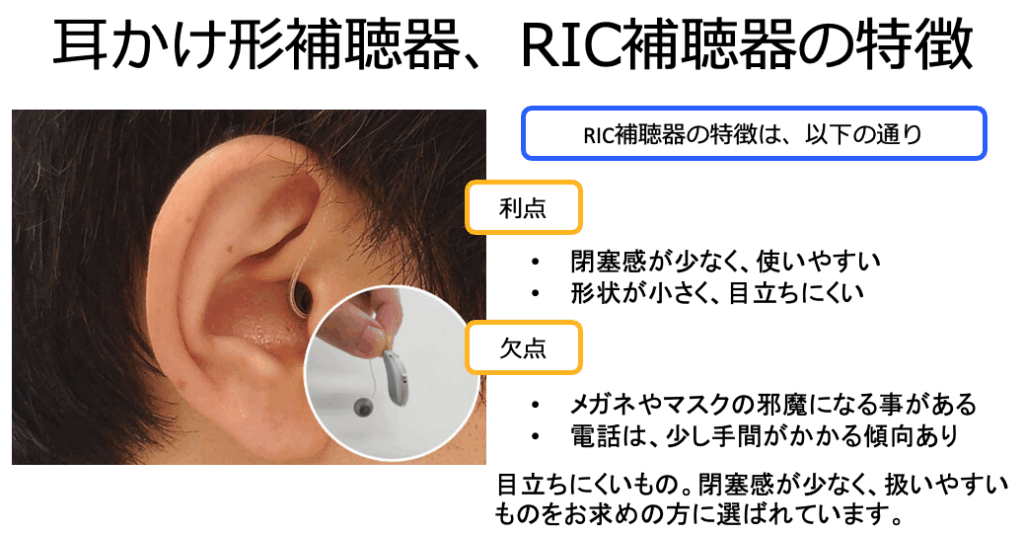

RIC補聴器(リック補聴器)

充電タイプのRIC補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜20時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

ボタン電池形タイプのRIC補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:60〜85時間(電池一つで、5〜7日)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

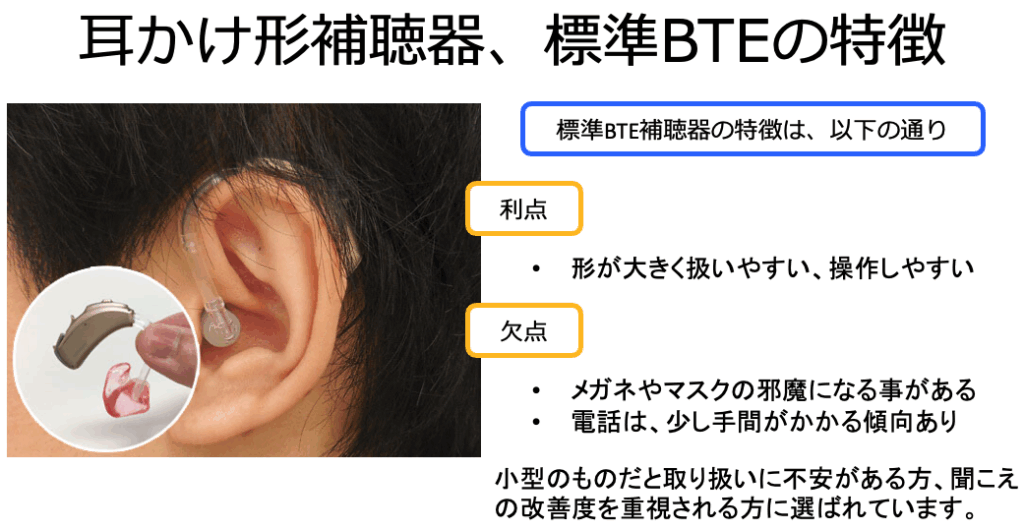

標準BTE補聴器(標準ビーティーイー補聴器)

充電タイプのBTE補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜18時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

ボタン電池タイプのBTE補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:65〜100時間(電池一つで、6〜9日)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

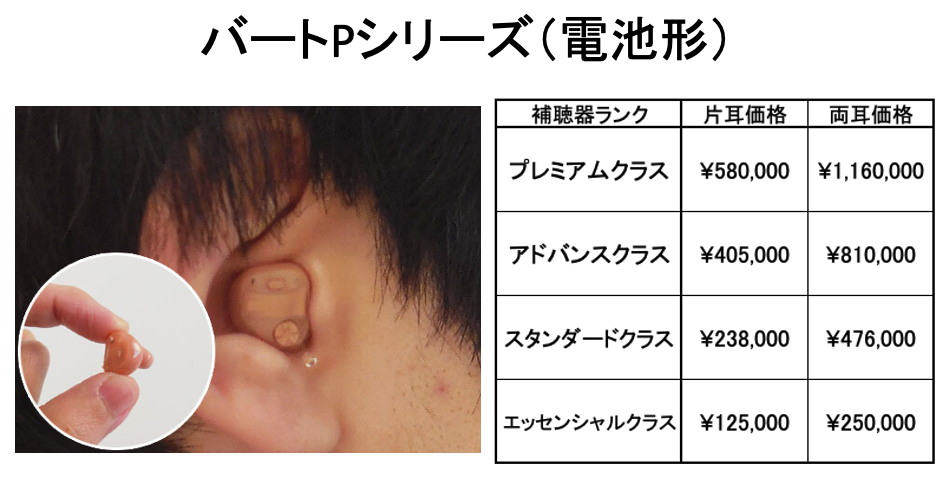

耳あな形補聴器

補足トピック

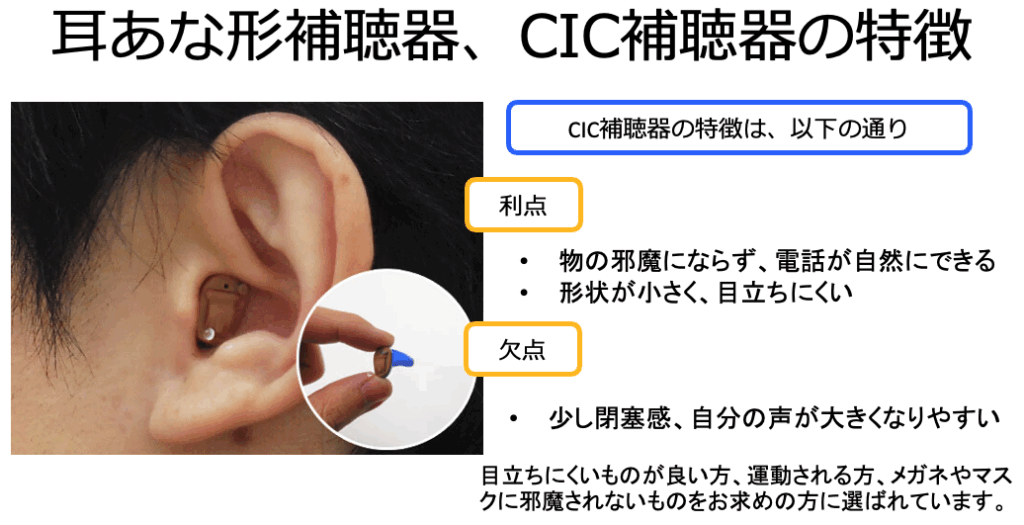

CIC補聴器(シーアイシー補聴器)

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:55〜75時間(電池一つで、4〜5日)

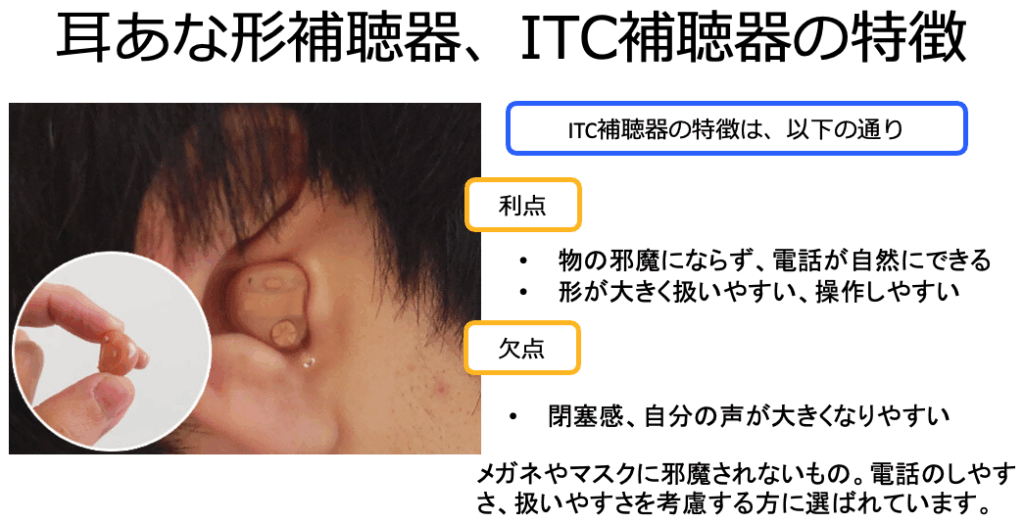

ITC補聴器(アイティーシー補聴器)

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜30時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

- 電池:空気電池式(ボタン電池)

- 使用時間:50〜70時間(電池一つで、4〜5日)

- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能

クロス、バイクロス補聴器(フォナック)

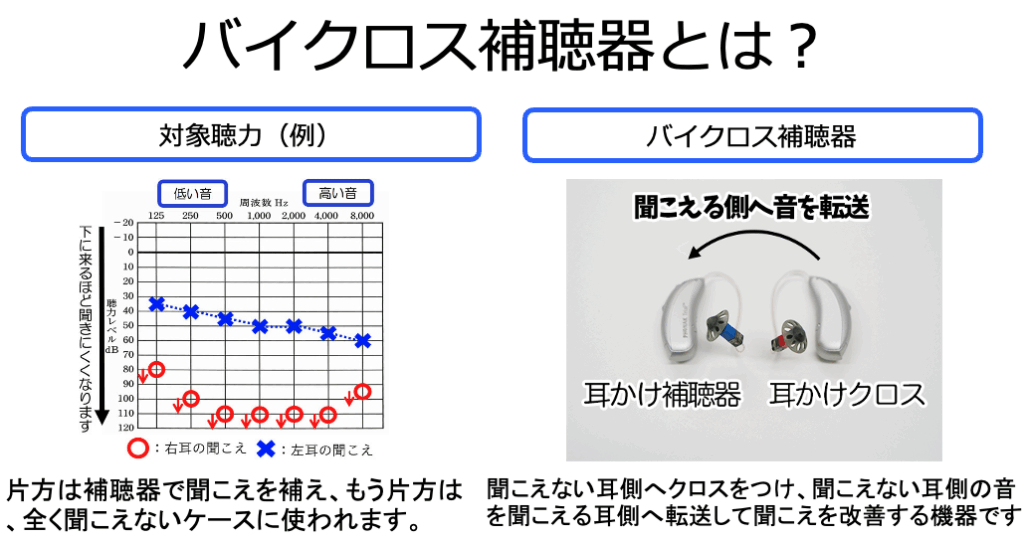

バイクロス補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可

- 詳細:バイクロス補聴器って、どんな補聴器?

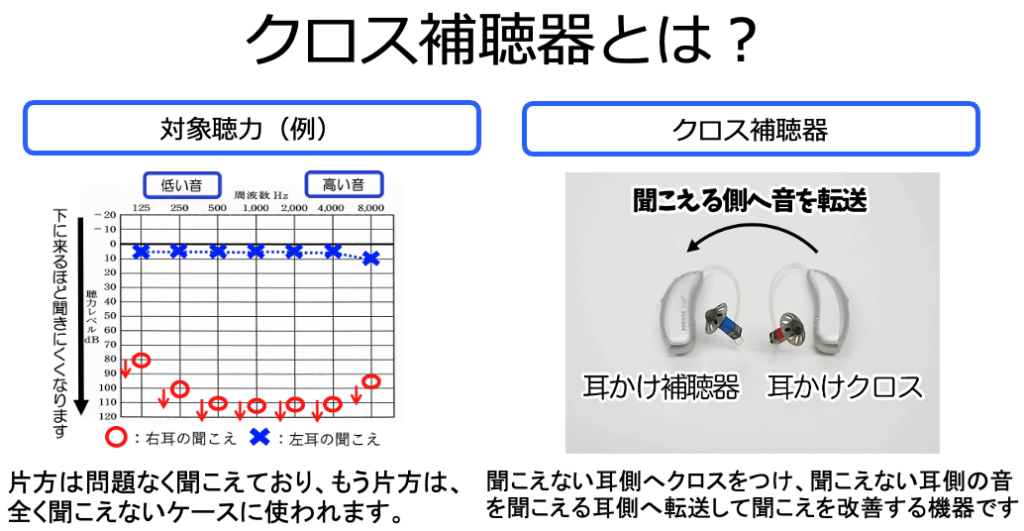

クロス補聴器

- 充電時間:約3時間でMax

- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)

- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可

- 詳細:クロス補聴器って、どんな補聴器?

サポート用品

イヤモールド

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの

- 使用:BTE型の補聴器に使用

- 価格:@11,000円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

SPシェル

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの

- 使用:RIC型の補聴器に使用

- 価格:@11,200円〜23,100円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

クロスチップ

- 効果:耳から外れにくくするもの

- 使用:クロス型の機器に使用

- 価格:9,823円

- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり

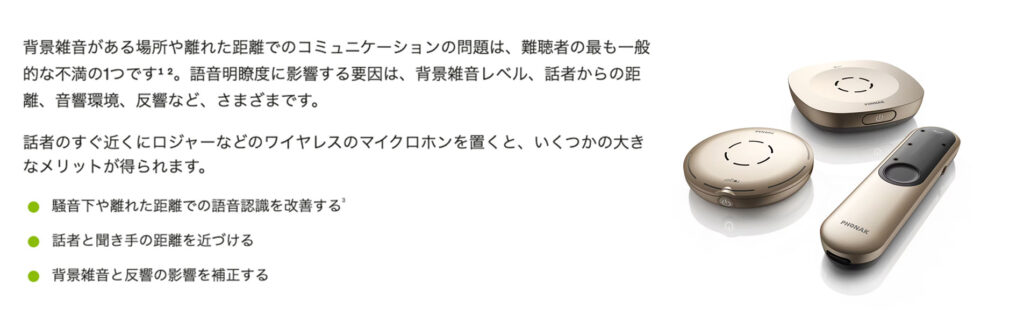

補聴援助システム(ロジャー)※フォナック

補聴援助システムとは?

- 概要:補聴援助システム

- 特徴:補聴器では改善しづらい離れたところ、騒がしい環境をより改善する機器

- 備考:補聴援助システム、ロジャーとは?

送信機

ロジャーセレクト(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約2時間

- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)

ロジャーオン(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約3時間

- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)

ロジャーテーブルマイク(送信機)

- 金額:209,000円(税込)

- タイプ:成人用、送信機

- 使用可能飛距離:25m以内

- 充電:約4時間

- 使用時間:16時間(フル充電、連続使用時間)

受信機

汎用形受信機

- 金額:@44,000(税込)

- タイプ:補聴器に直接つけるタイプ

- 備考:汎用型の場合、別途オーディオシューが必要

ロジャーネックループ

- 金額:@44,500(税込)

- タイプ:首にかけて使うタイプ

- 備考:使用には、補聴器側にTコイル設定が必要