クロス補聴器の種類と選ぶ際の注意点

クロス補聴器は、片耳のみ難聴の方が聞こえない耳側を補えない場合に使われる補聴器で、この補聴器の種類には、主に耳かけ形タイプと耳あな形タイプが存在します。

しかし、今現在、形状の仕様により、主に使われるのは、耳かけ形タイプのクロス補聴器になります。

こちらでは、クロス補聴器の種類と選ぶ際の注意点に関して、まとめていきます。

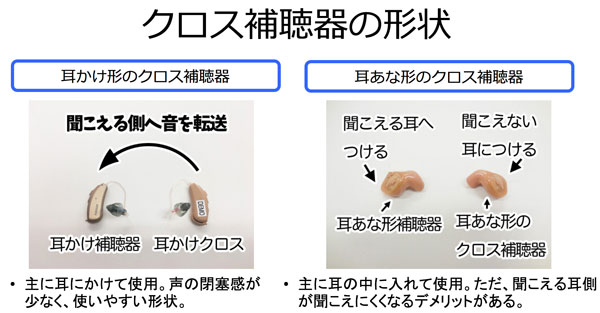

クロス補聴器の種類

冒頭の通り、今現在、クロス補聴器には、主に耳にかけて使用する耳かけ形のクロス。そして、耳の穴の中に入れて使用する耳あな形のクロス。この2つが存在します。

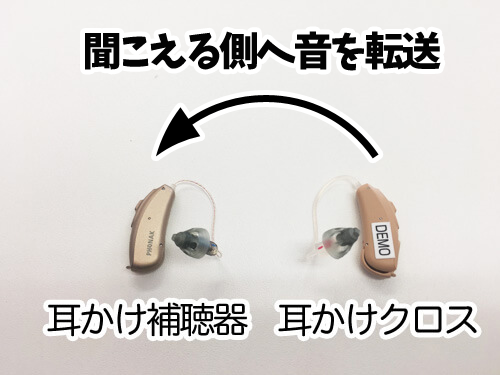

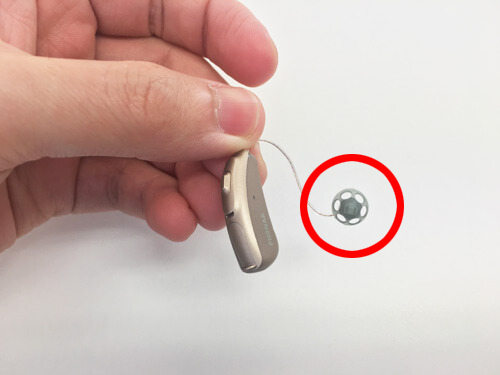

耳かけ形のクロスは、このような形をしています。

主に耳にかけて使用するタイプのクロス補聴器で、最近の補聴器(クロス補聴器)は、だいぶ目立ちにくく、かつ簡単に使えるようにも、なってきました。

一方、耳あな形のクロスもあり、こちらは、耳の穴の中に入れて使用するクロスになります。

使った感じは、このようになります。

耳の穴の中に入れて使用するため、耳にかかるもの。例えば、マスクだとか、メガネ。そういったものの邪魔にならない。という特徴があります。

これが今現在のクロス補聴器の種類になります。

主に使われるのは、耳かけ形のクロス

さて、ここから注意点になります。

上記の通り、今現在、2つの種類があるのですが、実質、使われるのは、耳かけ形のクロスになります。

耳あな形のクロスは、聞こえる耳側を塞ぎ過ぎてしまい、今まで問題なく聞こえていた聞こえる側の聞こえが下がってしまうため、活用されません。

見ていただくとわかりやすいのですが、耳あな形のクロスを使う場合、聞こえる耳側も、耳あな形(厳密には、同じ形状)を使わなければならないため、聞こえる耳側が塞がれてしまい、聞こえる耳側の聞こえが低下してしまいます。

耳かけ形のクロスの場合、聞こえる耳側は、このような穴があいた耳せんを使うため、全くもって問題ないのですが、耳あな形は、耳の形を採取して、耳に合わせた形状にするため、耳を塞いでしまいます。

この問題は、クロス補聴器による聞こえの改善が盛んになってきた頃に問題視されたのですが、いまだ解決に至っておらず(日本人は、特に耳の穴が小さいため、かなり厳しい)、まだまだその点の改善は、難しい傾向があります。

ですので、クロス補聴器で聞こえを改善していく場合は、基本的には、耳かけ形補聴器でしていく事になります。

まとめ

こちらでは、クロス補聴器の種類と形状の注意点に関して、まとめてみました。

クロス補聴器には、大きく分けて、耳かけ形、耳あな形の2つがありますが、耳あな形は、使用すると、聞こえている耳側が低下してしまうため、基本的に使われるのは、耳かけ形のクロスになります。

もし、仮にクロス補聴器で聞こえを改善していく場合は、その点に注意しましょう。