【改善解説】20代、女性。左右の聴力が異なり、軽・中等度難聴の方を補聴器で改善

こちらでは、実際のお客様のデータを使って、どのように聞こえを改善していったのか。その解説を行なっていきます。

今回のケースは、20代の女性の方で、両耳とも生まれつき聞きにくく、左右の聴力は、異なる状況の方です。さらに会社で働くようになってから、より聞きにくさを感じるようになってきた方となります。

その事からご相談いただく事になるのですが、対応させていただいた結果

- 聞きにくさに困っていた会議は、聞きやすくなった

- 職場では、あると聞きやすく、安心感も得られた

- 聞きやすくなることで、ストレスに関しても軽減した

との事でした。聞こえにくい事による不自由さ、不便さがだいぶ強く感じていたようですが、それらの部分をよりなくす事ができ、こちらとしては、本当に何よりです。

では、どのように聞こえを改善していったのか。その点に関して、そのポイントとなる部分をまとめていきます。

お客様の状況

まず、お客様の状況ですが、

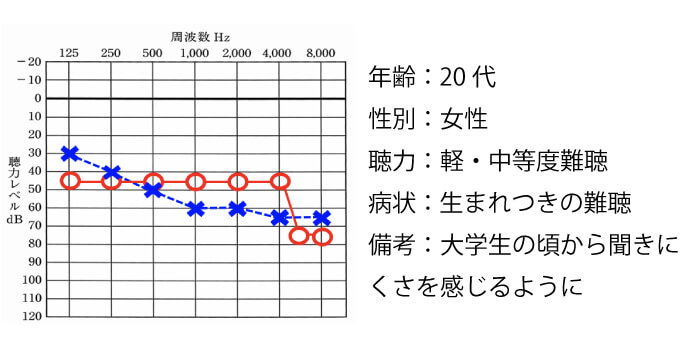

- 名前: S・Y さん

- 年齢:20代

- 性別:女性

- 症状:生まれつきの感音性難聴

- 備考:聞きにくさを感じたのは、大学生の頃から

- 備考:耳以外にも他の疾患もあり

となります。

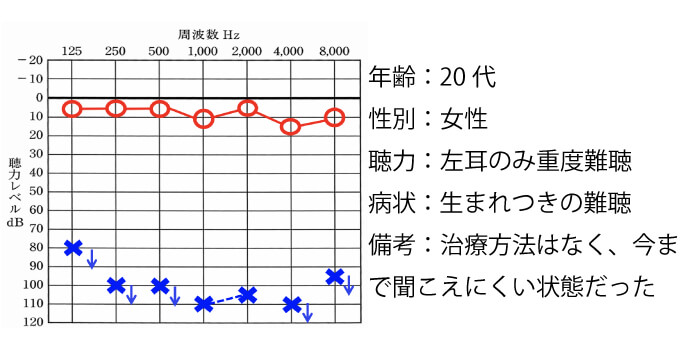

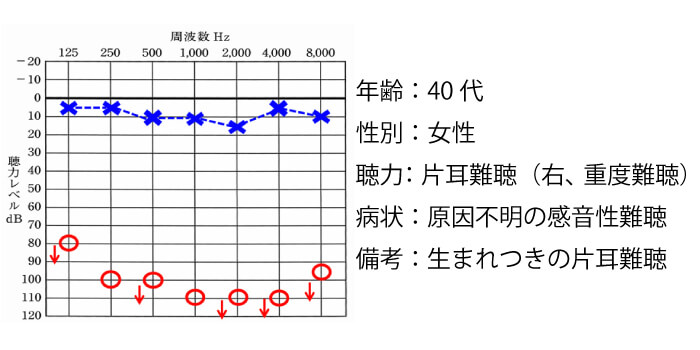

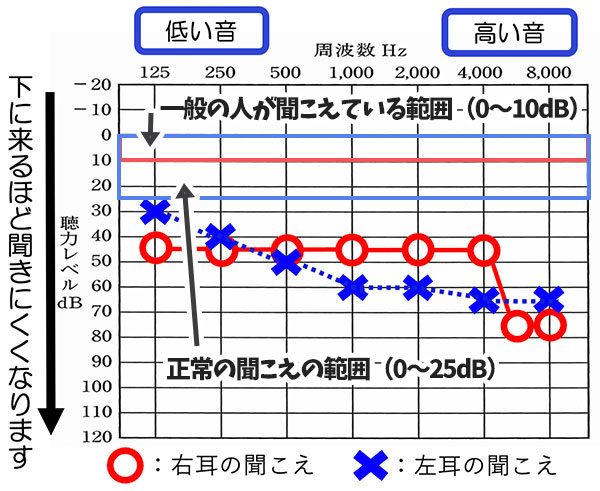

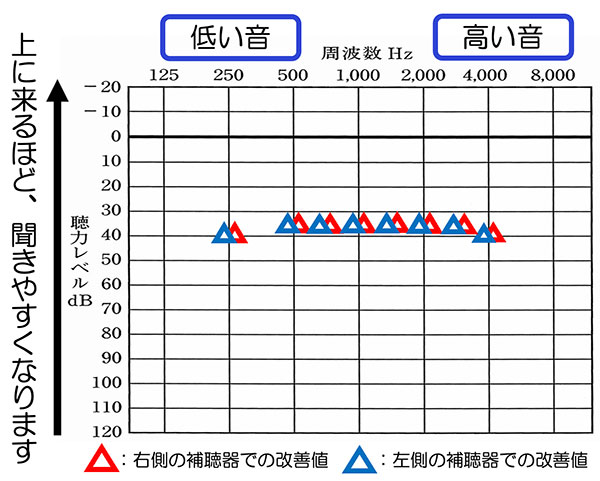

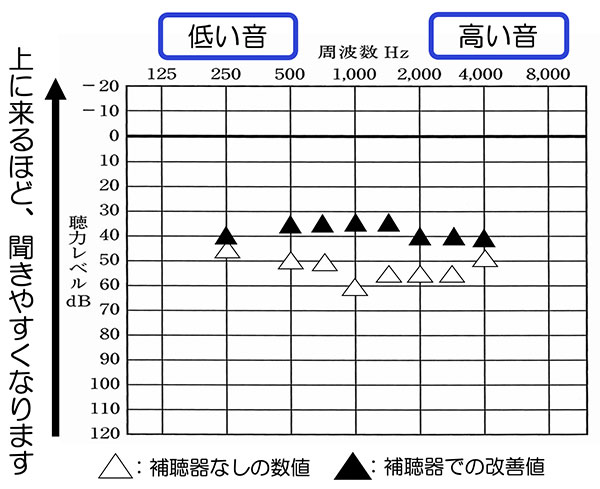

聴力は、このようになります。左右で少々聞こえの差があり、どちらかというと左側の方が聞きにくい状況です。

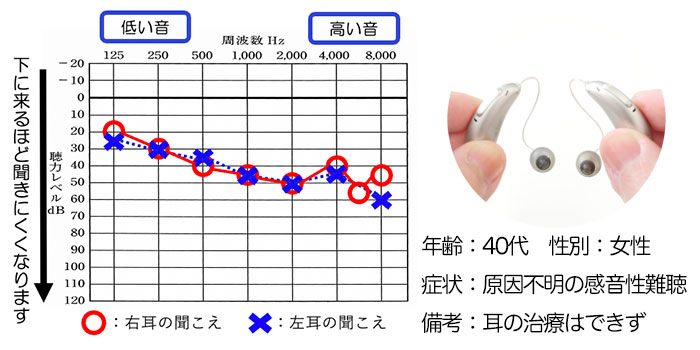

このようにすると、よりわかりやすくなるかと思います。左右の聴力は聞こえ方こそ差はありますが、どちらかがものすごく聞きにくい。という訳ではない状況ですね。

耳の状況や現状について伺いますと、聞こえにくさに関して指摘されたのは、中学生の頃で、耳鼻科で診ていただくと、一般の方より、聴力は低下している。とのことでした。

当時は、聞きにくさはあまり感じていなかったため、そのまま生活してきたようですが、大学生の頃に聞きにくさを感じるようになって、再び受診。ただ、当初は聴力の状況から「まだ必要ないのではないか」と医師よりあり、そのまま過ごすことになります。

しかし、学生から社会人になり、職場や働いている環境下で聞きにくさに困る事がだいぶ増えてきた事から、この状況を改善したい。と感じるようになります。

聞こえにくい事で、仕事がしづらく、声の小さい方や会議などでは聞こえない事も多々あり、生活のし辛さ。それがだいぶ強くなってきてしまったようで、その事により、耳の事、聞こえにくい事で悩む事が増えてしまった。との事でした。

という事で、この状況を改善していきます。

聞こえにくさの改善案

さて、こちらでは、耳の状況から、聞こえにくさの改善案、もっというと聞こえの改善の際の注意点も含めた内容を記載していきます。

S・Yさんの耳の状況

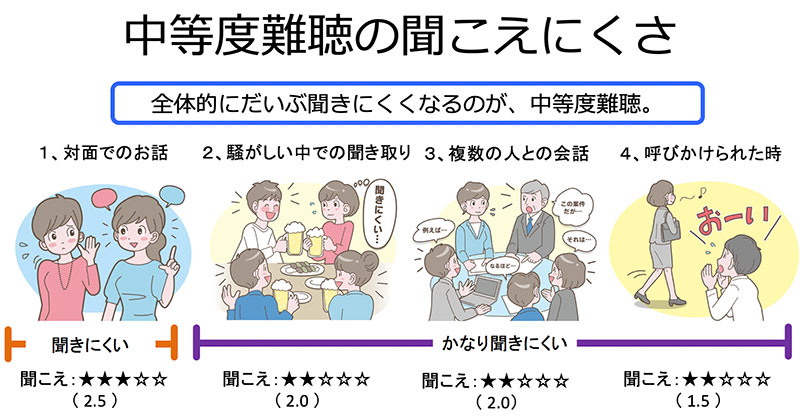

まず、耳の状況から改めて確認をしていきたいのですが、両方とも聞こえ方の違いはあれど、そこまで大きく左右で変化している訳ではありません。ですので、両方とも同じような扱いで見ていきますと、困りやすい要素はこのようになります。

両耳とも実は結構低下しておりまして、その場合、基本的には、全体的に聞きにくくなる傾向があります。それは、対面でのお話、さらに騒がしい中でのお話、複数の人とお話する際(いわゆる会議やミーティング)、離れたところから呼ばれた際の気づかなさなどです。

このぐらい低下してくると大きくお話してくれる方やはっきり話す方は、まだわかりやすいのですが、声が少しでも小さくなると、途端にわかりづらくなり、かつ、はっきり話さない方は、割とわかりづらくなります。

さらに騒がしい中でのお話や複数の人とのお話は、対面でのお話が聞きづらいと、基本、これらの部分もかなりわかりづらくなります。特に複数の人との話では、小さい声の方がいたり、距離が離れている人がいたりすると、中で話されている話の話題がわからず、話についていけなくなる。ということも起こります。

そして、意外に気づきにくいのが離れたところからの音や呼びかけです。音は距離が離れると離れるほど、急に聞きづらくなってくることもあり、少し離れただけでもわかりづらさが強くなります。

このように全体的に聞きにくさが強くなりやすいのが、このぐらいの聞こえの方の特徴になります。

なお、人によっては、少々、左右の聞こえに差が出ているケースがあると思います。その場合は、特に聞きにくくなるのは、その聞こえにくい側から話されるケースですね。

ですので、そういった方の場合は、そこを含めた全体的な聞こえの改善。それができるようになると生活の改善に直結しやすくなります。

どこまで補聴器で聞こえを改善するか

次はどこまで補聴器で聞こえを改善するかになります。今現在、補聴器による聞こえの改善度は、どこまで聞こえを改善できたか。によって決まる部分が大きいです。

ですので、ちょっと難しい内容になるのですが、なるべくわかりやすく記載していきます。

補聴器の世界には、補聴器を使った状態を可視化できる測定機器があります。それが、音場閾値測定(おんじょういきち測定)になります。

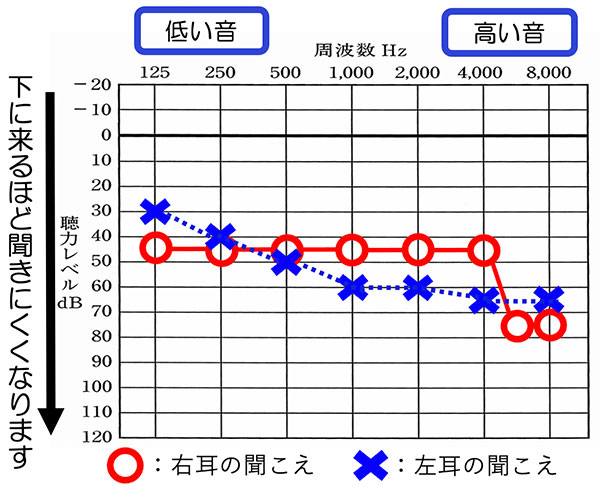

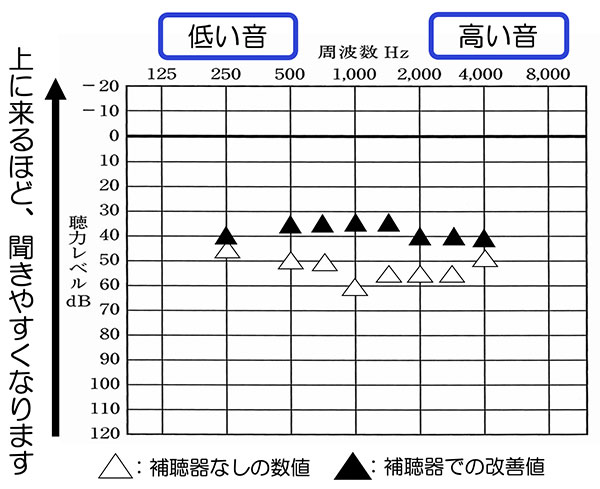

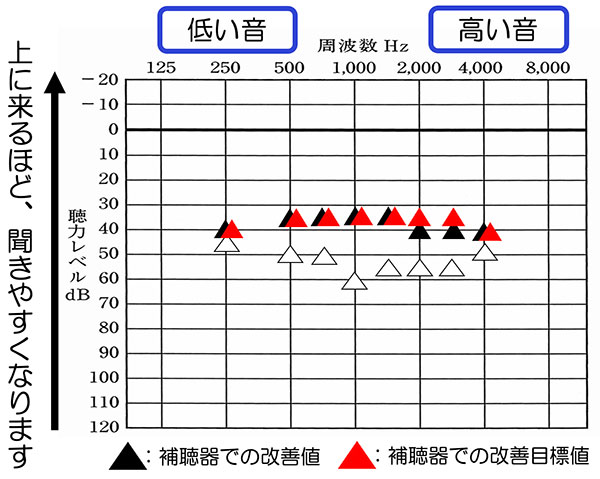

こちらで表現させていただくと、S・Yさんの場合は、このあたりまで聞こえの改善ができるようになると良いです。

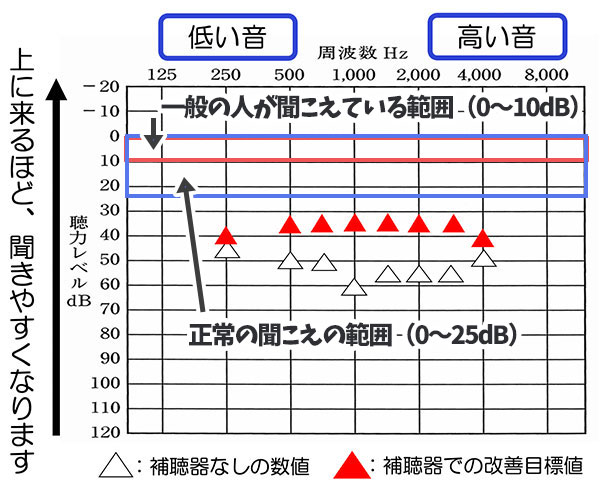

聴力図で記載ていくとこのようになります。正常の聞こえの範囲は、0〜25dBなのですが、まだ補聴器はそこまで改善することが困難です。ですので、そこに近くなるような状態になるのですが、この辺りまで改善できると、改善状況を良くすることができます。

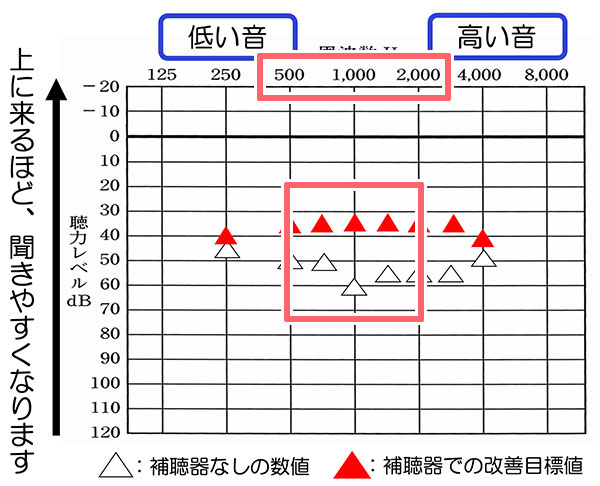

改善において大事になってくるのは、500〜2000Hzの部分です。この部分は、音声が影響しやすい部分になりますので、目標値となる35dBまで、両方とも改善させたいところです。

この部分まで改善できると、少し声の小さい方、普通くらいの大きさの声の方など、全体的に改善しやすくなります。

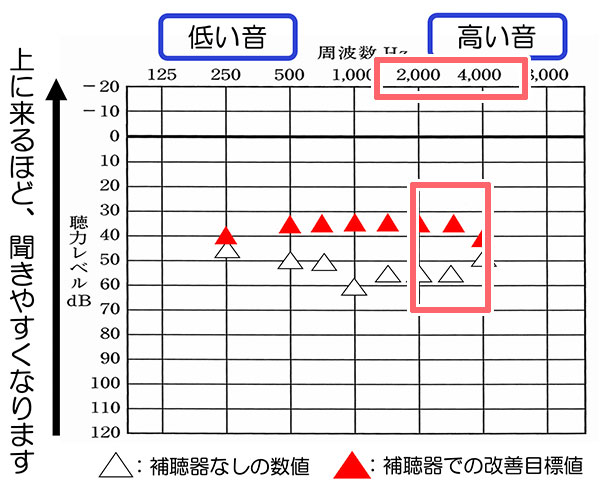

そして、2000〜4000Hzに関しては、離れたところからのアラームや呼びかけ。さらに音声の明瞭性。そういった部分の聞きやすさに影響します。

ここも35dB、40dBまで改善できるようになると、離れたところで鳴っている音、さらに離れたとこから呼ばれた声。そういったものにだいぶ反応しやすくなります。

特にS・Yさんの場合、聴力としては、結構下がっていますので、この部分も改善し、周りの状況から、呼びかけられてもわかるようにすること。そういったところができると、生活の改善はしやすくなります。

そうなると、結局、全体的に改善していくことになるのですが、そうなるとこのようになります。このような目標を立て、そして、できるところは改善していく。このような姿勢(仕組みともいう)が大事になります。

なお、左右の聴力が少々、異なりますので、なるべく左右の聞こえは、一緒になるように調整してあげると左右のバランスも取りやすくなります。

特に聞こえない耳側。S・Yさんの場合は、左側ですが、こちら側の聞こえの改善が疎かに可能性がありますので、しっかり数値で確認し、ちゃんと音を入れて、改善できていることを確認できると一番良いですね。

適する補聴器は?

今現在、補聴器には、いくつか種類があります。

大きく分けると、耳にかけて使用する耳かけ形補聴器。そして、耳の穴の中に入れて使用する耳あな形補聴器です。

補聴器の形は、聴力によって、使える。使えないが決まるのですが、S・Yさんの場合、どの補聴器も使える状態です。

ですので、ご自身にとって、使いやすい補聴器の形を選べると良いです。

実際のご対応

さて、改善案について、記載しましたら、実際に改善していきます。

私の方で行った事ですが、

- 初回にやったこと

- 補聴器の選定

- 聞きにくさを改善する補聴器の調整

の三つに関して記載していきます。

初回にやったこと

初回ですが、各種、測定しつつ、耳の状況から聞こえにくさの改善案についてお伝えしました。補聴器について基本的な部分をご説明しつつ、実際にどんなものなのか。試していくことになります。

初めは、このような耳かけ形補聴器で試すことにしました。

補聴器を装用した状態で、使える範囲内まで音を入れた結果、上記のような状況になりました。この数値は、だいぶ良い数値なのですが、その状態でも、そこまで音がうるさくなることはなく、全然、使える状態。とのことでした。

その事から、この状態で貸し出しを行い、様子を見ることになります。

その結果ではありますが、

- 補聴器があることで、今まで聞きにくい所では、分かりやすくなった

- 仕事の際は、ある方が明らかに分かりやすく、会議の際も分かりやすくなった

- 補聴器がある事で、聞こえにくい事の不安を軽減できた

との事でした。

聞こえにくさに悩んでいた事は事実でしたが、しかし、補聴器でどこまで改善できるものなのか。そもそも補聴器で自分の状態は改善されるものなのか。初めての事でしたので、実際には、補聴器の体験から始めていきました。

補聴器をつけて日常生活、職場にいってみて、感じた事は「自分ってこんなに聞こえていなかったんだ」という事。そして「自分の状態は改善できるんだ」という感覚だったそうです。

補聴器をつけて、今まで会議の際や声が少し小さい方。そういった人の声は、だいぶ聞きづらく、さらに長い間、聞きにくかった事から、自分が聞きにくさを感じるところは、苦手意識まで出てきてしまい、聞こえにくい事による不安、自信喪失も出てきてしまったようですが、聞こえやすくなる事で、その不安まで解消されてきたようです。

仕事の際は、ある方がだいぶわかりやすくなり、今まで体験していなかった事からわからなかったのですが、良くなるなら考えたい。という事で、補聴器の選定及び、聞こえの改善に関して、煮詰めていく事になります。

補聴器の形状選定

さて、ここから、補聴器の形について考えていく事になります。

結論から言うと、Y・Sさんの場合は、この耳あな形補聴器に決まりました。音量の調整がしやすく、かつ、耳の中に入れることにより、自然に使える補聴器の形のためです。

まず、Y・Sさんの場合は、聴力的にほぼ何でも使うことができます。この中で、大きく分かれるのは、耳にかけて使う耳かけ形補聴器と耳の中に入れて使う耳あな形補聴器です。

耳かけ形補聴器の特徴は、補聴器を装用した時の不快感、それを軽減しやすい事です。補聴器は、耳を良くも悪くも塞ぐことにより、自分の声が大きく聞こえる感覚、そして、低く響いて聞こえる感覚を感じやすくなります。

その不快感を軽減しやすいのが、耳かけ形補聴器の特徴です。

逆に耳の上に乗せて使いますので、メガネやマスク。そして、電話をする際ですが、上にずらして行う必要がありますので、そういったところでの使いづらさが出てきます。

これらの部分は、慣れの部分もあるのですが、人によっては、だいぶ気になりやすい所となりますので、これらの部分が気になる方は、耳あな形の方が使いやすいくなります。

耳あな形補聴器は、耳かけ形補聴器の逆になり、耳の中に補聴器を入れますので、メガネやマスク。さらに電話に関しては、今まで通り、自然に行うことができます。

ただ、一つだけ欠点があり、閉塞感やこもった感覚、自分の声が大きく聞こえる感覚を感じやすくなります。この部分は、人により、許容範囲が変化するのですが、気になる人は、気になりやすい特徴があります。

Y・Sさんの場合は、耳あな形補聴器になりました。理由は、職場でよく電話を取る機会があり、かつ、中に入っている方が、自然に使いやすいと感じた事からです。

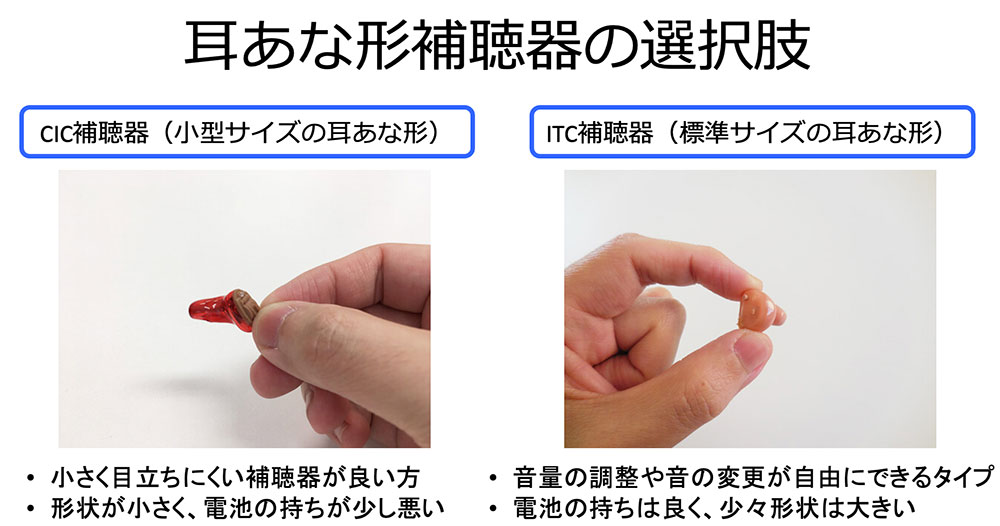

厳密には、耳あな形補聴器の場合、2つあるのですが、音量の操作を自由に行いたい、音の変更を自由に行いたい。とのことから、小型のCIC補聴器ではなく、標準サイズのITC補聴器になりました。

聞きにくさを改善させる補聴器の調整

さて、補聴器での聞こえについて、さらに改善させていきます。

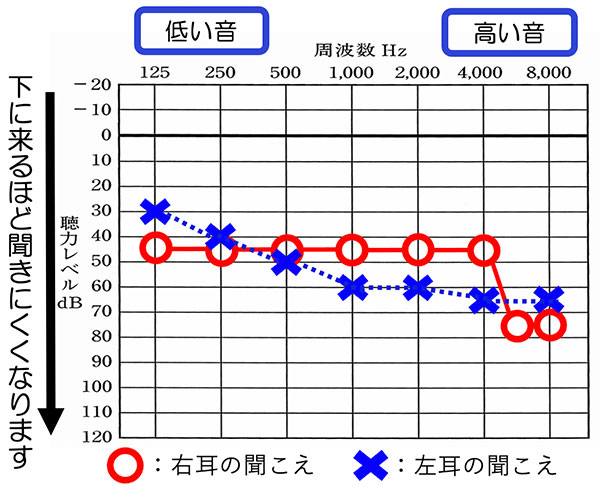

はじめに耳にかけるタイプで、貸出した状態が、このような状態でした。

こちらでもそれなりに良い状態ではあるのですが、その結果と、補聴器で改善できると良い数値の部分を比較しますと、少し、差があります。

そこで、この状態で、使用いただいた時の感覚について、伺ってみますと

- 音量の操作は、ほとんどなし、ただ少しあげたことはあった

- 音が大きいということはなかった

- もし聞こえに関して、改善できるならもう少ししたい

との事で、少し足りていなかった部分をあげていくことになります。

この際、ちょうど、補聴器の形状に関して、耳あな形補聴器が良いとの事で、この形状を製作することになります。

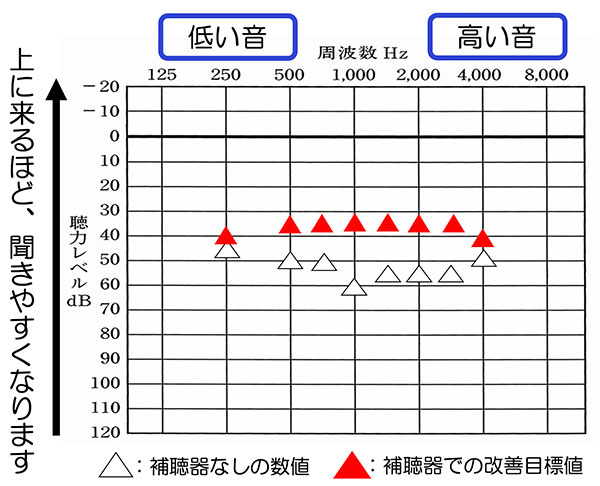

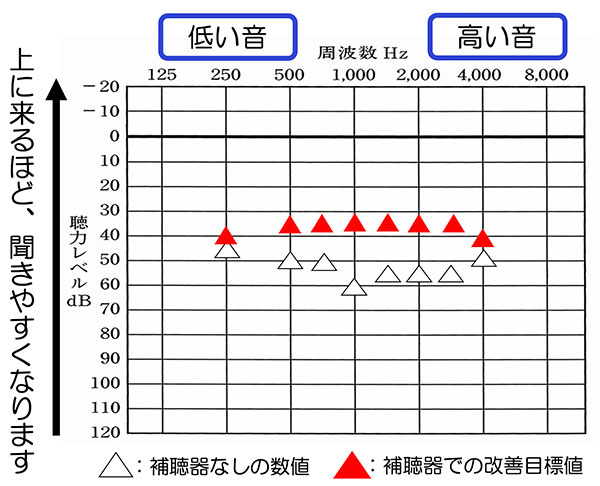

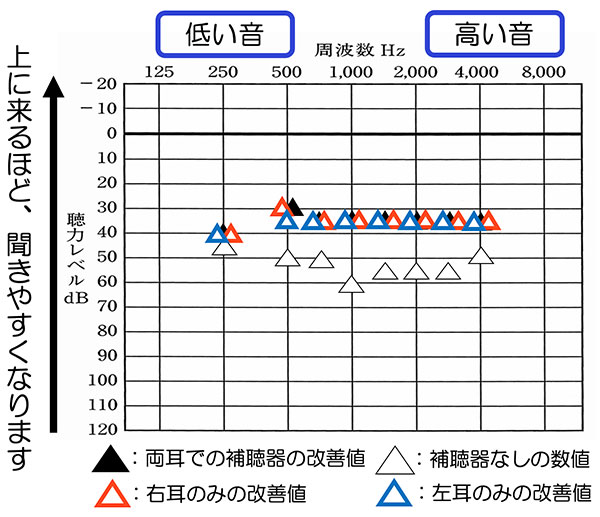

ということで、耳あな形補聴器を制作し、聞こえの改善を行なっていく事になります。その結果は、上記の通りです。

左右とも少し聴力が異なりますので、なるべく合うように設定し、補聴器を使用した状態も確認しましたが、左が大きい、小さいなどは、感じず両方ともバランスよく入っているようで、良い状態になりました。

左右の聞こえが異なりますので、なるべく左右での聞こえを同じようにし、前回、足りていなかった部分の高い音を、改善目標値まで入れました。

その状態で使っていただき、よりよく改善できている事。使っていて、音が辛い。きつい。ということは、ない事から、このまま決定となりました。

以上、補聴器の調整は、一旦、終了となります。

お客様の改善と声

- 種類:ITC補聴器(標準サイズの耳あな形補聴器)

- 金額:360,000円(税込)

- 備考:両耳にITC補聴器をつけ、改善

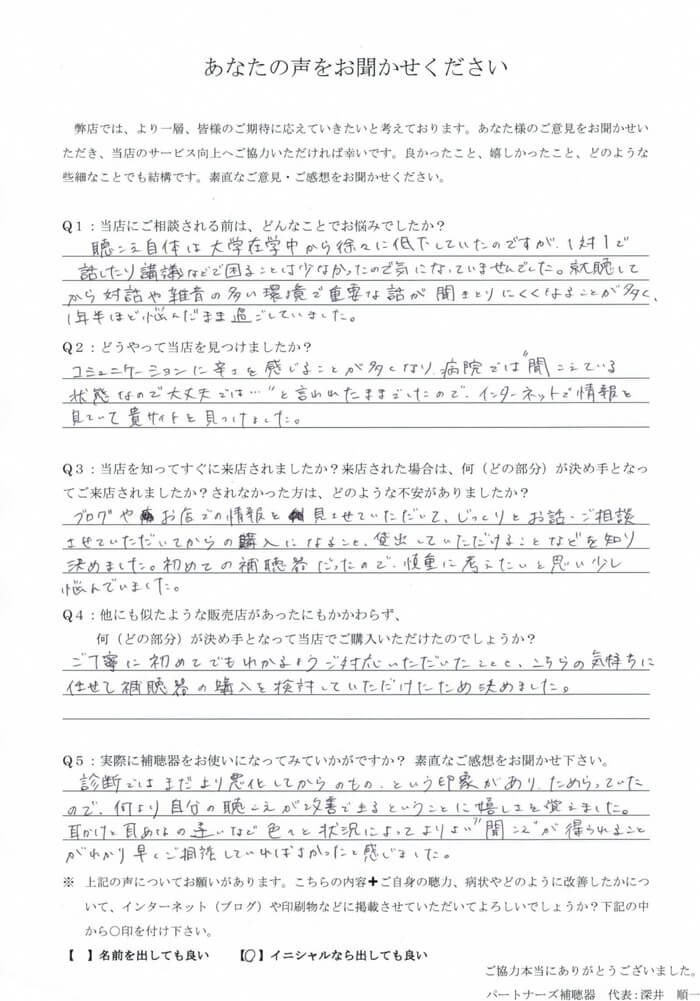

どのようなことにお悩みでしたか?

補聴器をご利用になっていかがですか?

このお店で購入しようと思ったのは、なぜですか?

実際にご記入いただいたアンケート

アンケートへのご協力、誠にありがとございました。

まとめ

今回は、左右の聴力が少し異なる方の聞こえの改善解説。ということで、S・Yさんのケースを紹介させていただきました。

S・Yさんの場合は、このように一つ一つ改善していき、現状をより良くすることができました。生活の改善に貢献できたのであれば、こちらとしては、本当に何よりです。

S・Yさんの場合は、そこまで左右の聴力差が大きい訳ではありませんでしたが、仮にもっと左右の聞こえに違いがある場合は、特に聞こえにくい耳側をどのように良くしていくかが大事になります。

というのも聞こえにくい耳側からのお話、声がよりわかりづらいからです。

S・Yさんの場合は、両方とも聞こえを改善し、聞こえにくい側も一緒に改善していきました。左右のバランスを整えられるようにするため、片方ずつ確認し、改善できたのもポイントです。

特に聞こえにくい側は、意外と感覚だけでは改善されているのか、そうじゃないのかがわからないことがありますので、きちんと確認しながら、改善していくことが何よりも大事ですね。

もし、同じような聞こえの方でお悩みの方がいらっしゃいましたら、こちらの内容を参考にしていただければと思います。

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございました。