【改善解説】30代・女性、低い音が聞こえにくい方、補聴器で改善

こちらでは、実際のお客様のデータを使って、どのように聞こえを改善していったのか。その解説を行なっていきます。

今回のケースは、30代の女性の方で、生まれつき低い音が聞こえにくく、職場でも、家でも困る頻度がだいぶ増えてきてしまった方となります。

その事から、お店にご相談いただく事になるのですが、その結果

- 今まで聞きにくかった会話が非常に聞きやすくなった

- 職場では、聞こえることが増え、コミュニケーションが楽になった

- 聞こえにくい事による不安は、だいぶ軽減した

との事でした。

では、どのように聞こえを改善していったのか。そのポイントとなる部分をまとめていきます。

お客様の状況

まず、状況ですが、

- お名前:M・S さん

- 性別:女性

- 年齢:30代

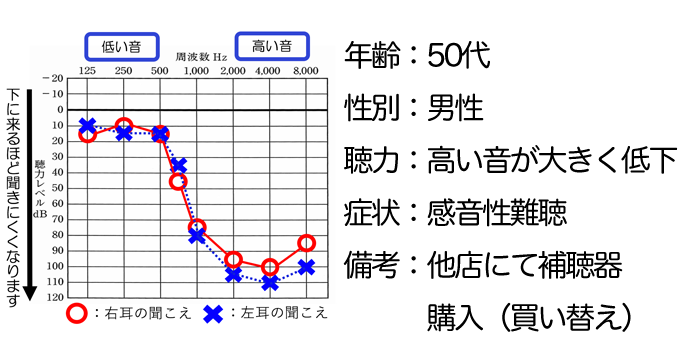

- 聴力:両耳とも低音性難聴

- 症状:生まれつきの感音性難聴で、徐々に低下

- 備考:病院には、行ったものの改善はできず

となります。

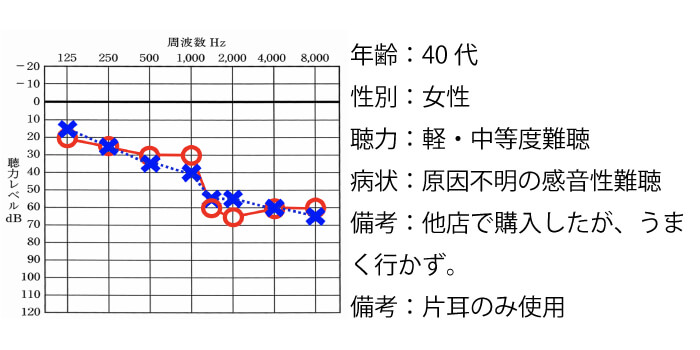

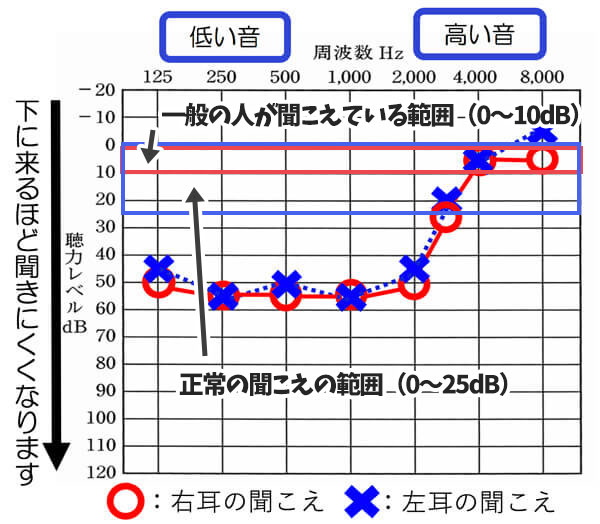

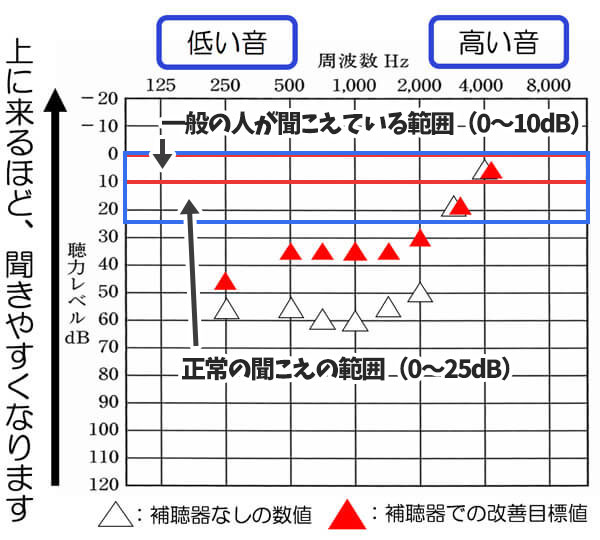

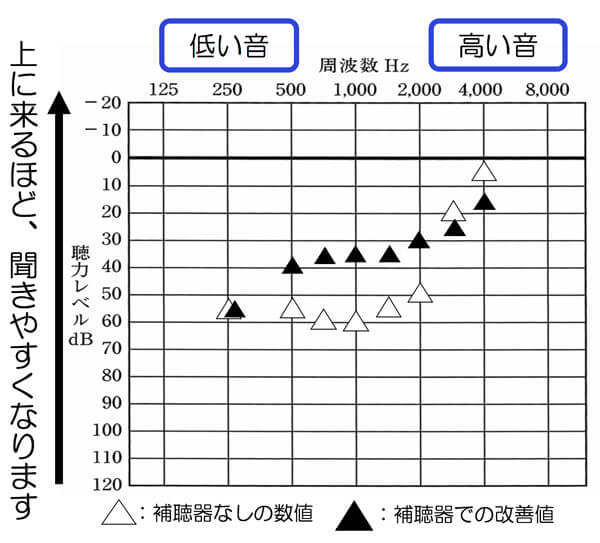

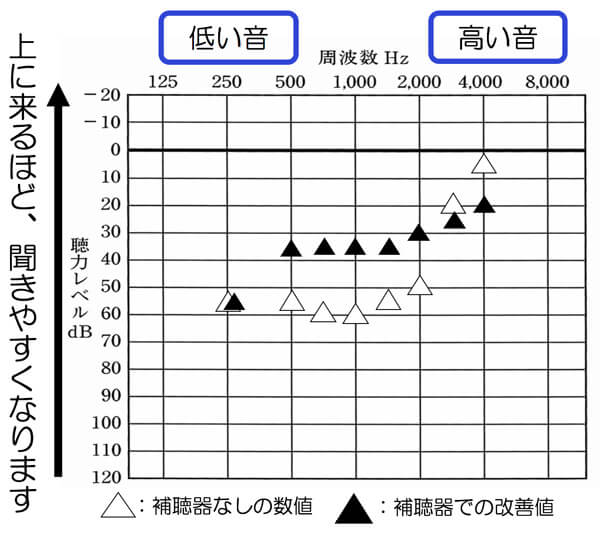

聴力に関しては、こちらの通りです。

両耳とも低い音が聞こえづらく、音が高くなると、なるほど、聞こえやすくなる耳の状態です。

このように表記すると、よりわかりやすくなるかもしれません。一般の人が聞こえているのが0〜10dB、正常の人の聞こえの範囲が0〜25dBです。高い音の一部は、正常の範囲になるのですが、低い音〜中音域(1000Hz付近)を中心に聞きづらくなってきている状況です。

耳の状況としては、高校生の頃に難聴が発覚したのですが(生まれつきではないかとの事)、そこまで困る事はなく、そのまま生活されていました。

しかし、社会人になり、会社に勤めるようになった頃から、会議でうまく聞こえなかったり、電話の際にもうまく対応できなかったりなど、聞きにくさを感じる部分が増えてきました。

その状況で、ご友人や周りの人にご迷惑をかけてしまったこともあり、耳の事、聞こえにくい事にだいぶ悩んでいたご様子でした。

聞こえにくい状態というのは、コミュニケーションが取りづらい状態になる。と同様ですので、人との関係や仕事において、だいぶ大きな弊害、障害をもたらすことがあります。

M・Sさんもそういった部分を感じており、少々、自信も喪失している様子でした。

ということで、この状況を改善していきます。

低い音が聞こえにくい場合の状況と改善案

M・Sさんの聞こえの状況

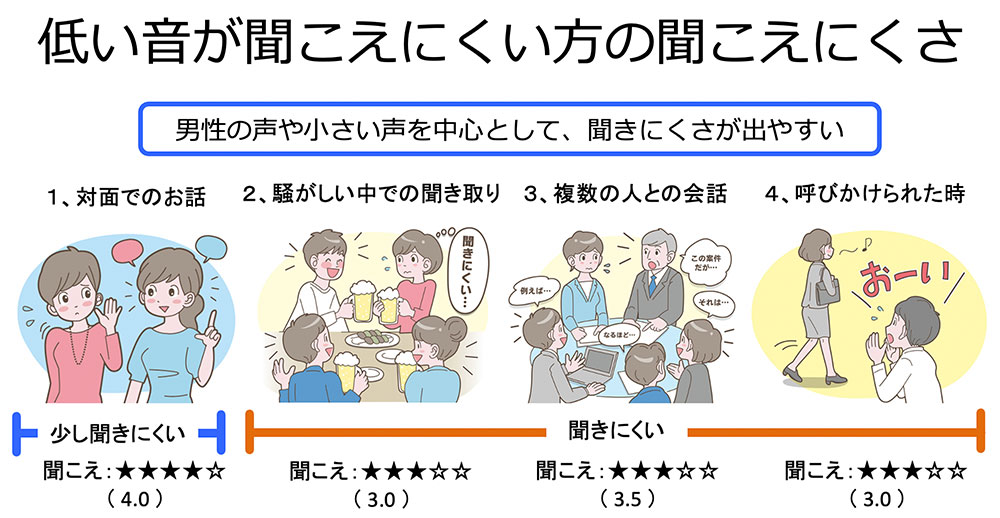

M・Sさんの状況は、低い音〜中音域にかけて聞きにくくなっている状態です。そのような方の状況は、このようになることが多いです。

多いのは、低い声の方や声が小さい方を中心に聞きにくくなることですね。そして、距離が離れたりすると急に聞きづらさが強くなることです。

対面でのお話は、聞こえることも多々あるのですが、相手の方が低い声の方や声が小さいと急にわかりづらくなってきます。この点は人による部分も多くなります。

そして、複数の人とのお話、さらに騒がしい中での聞き取りですね。騒がしいと聞きににくさが強くなりやすく、さらに複数の人とのお話は、いろんな人がいますので、聞きやすい時もあれば、低い声の人、小さい声の人、場合によっては離れたところから話す人、こういう人が出てきた時に急にわかりづらさが出てきます。

あとは距離に関する部分です。距離が離れると離れるほど音は急に小さくなってきますので、特に呼ばれていることに気がつかない。ということが多々出てきます。

低い音のみ聞こえにくいでも、今現在の社会はまだまだ男性社会です。上司が男性であることも多々あるため、そういった意味での気苦労、聞きにくさによるストレスをかなり抱えやすいのがこのような聞こえの方の特徴です。

どのように聞こえを改善していくか

M・Sさんの状況を改善するための補聴器の形

さて、ここから実際に聞こえの改善のための内容になってくるのですが、まずは、低い音が聞こえにくい方を改善する補聴器についてです。

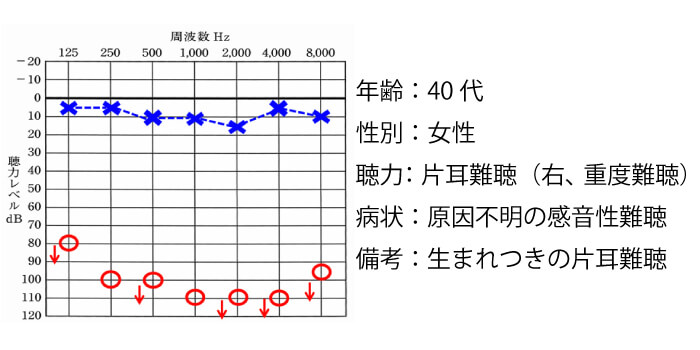

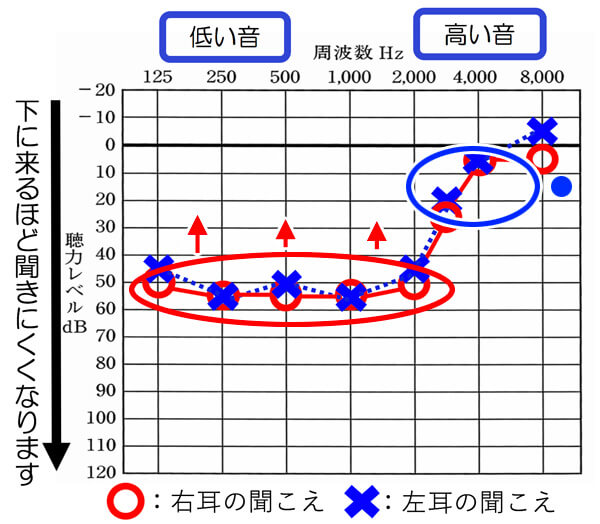

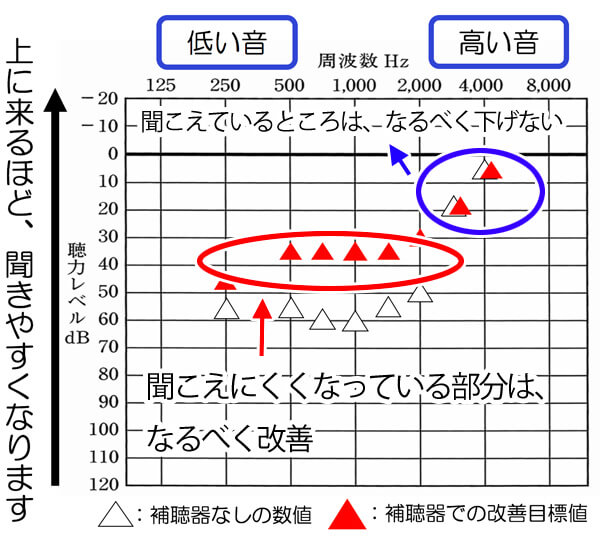

低い音が聞こえづらく、高い音が聞こえている耳の場合、この低くなっている聴力(赤く囲んでいる部分)の部分を補いつつ、高い音(青く囲んでいる部分)は、なるべく下がらないようにする必要があります。

今現在、補聴器は、ある一定の部分までは、聞こえの改善ができるのですが、それ以上の聞こえの部分は改善できません。ですので、そこの部分は、なるべく影響を与えないようにしていく必要があります。

耳を塞ぐ事により、高域の部分(青く囲んでいる部分)が下がりやすくなるため、低音が聞きにくい耳の方は、改善が難しいケースの一つとなります。

その事から、これらの改善を行いやすい補聴器を選んでいく必要があるのですが、それは

- 耳かけ形補聴器ならRIC補聴器

- 耳あな形補聴器なら、CIC補聴器

になります。

聞こえを補う際に欠点となる高い音が低下する影響度を薄くし、そして、低下した低い音の部分を補える補聴器を使い、なるべくご自身の状態を良い状態にしていけると良いです。

どこまで聞こえを改善するか

次は、どこまで聞こえを改善するか。という部分です。

補聴器は、どのような補聴器を買うか、というよりも、どこまで聴力から目標となる改善値まで改善できたかで聞こえの改善効果が決まります。

ここが大事になってくるのですが、ちょっと難しい内容になってしまうため、なるべくわかりやすく記載していきます。

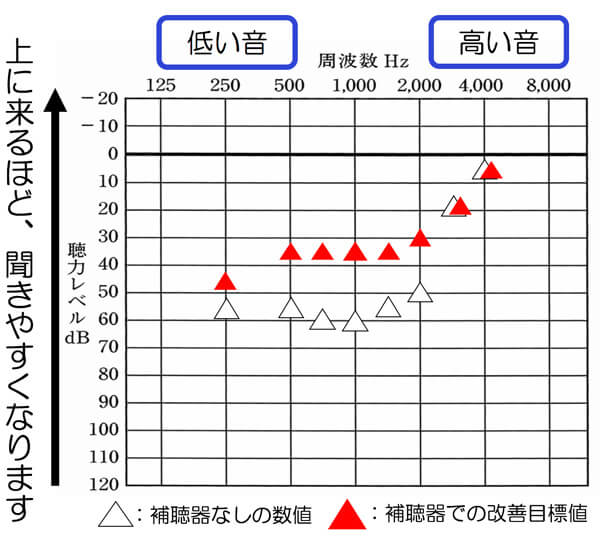

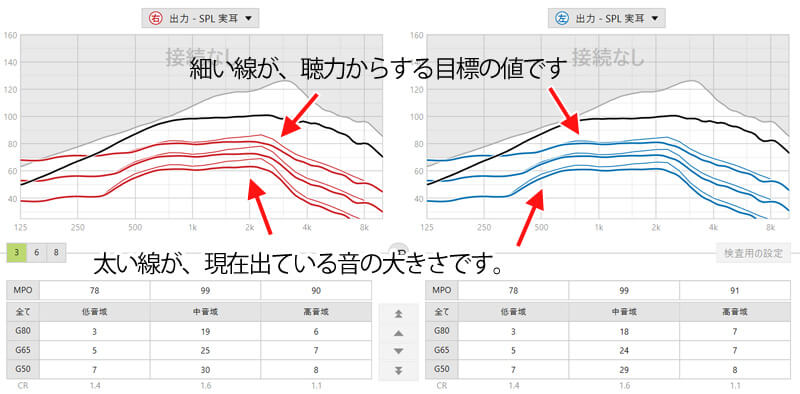

まず、補聴器の世界には、補聴器をつけた状態でどのぐらい聞こえを改善できたかを可視化する検査機器があります。上記のものを音場閾値測定(おんじょういきち測定)と呼びます。

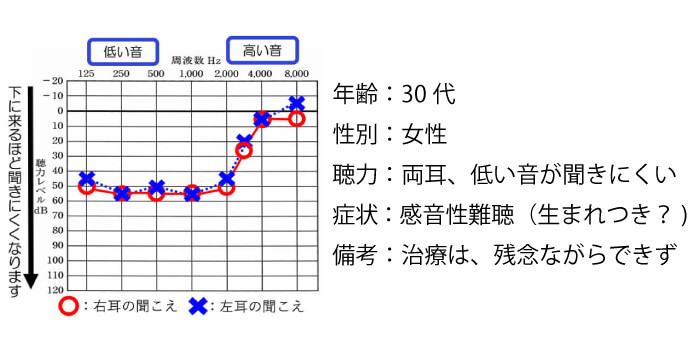

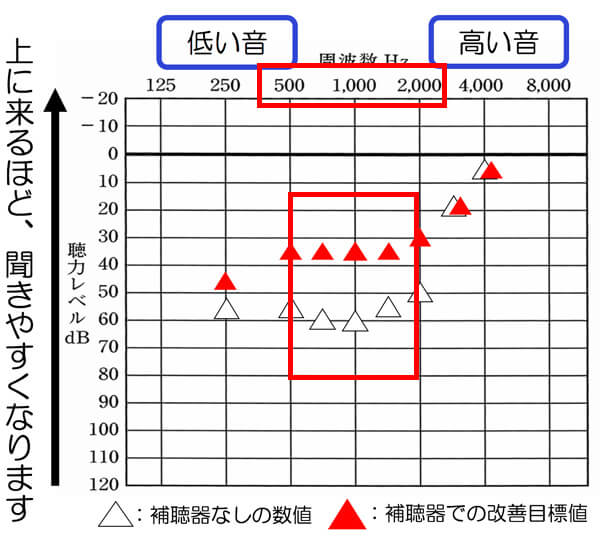

こちらで表現させていただくと、M・Sさんの場合において改善できると良い改善目標値は、おおよそこのぐらいになります。

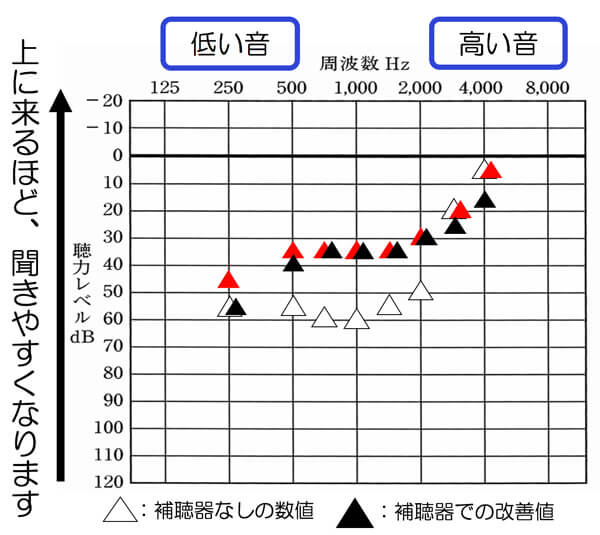

こちらの数値は、聴力図でもありますので、このように表現するとよりわかりやすいかもしれません。上に来ると上にくるほど、聞きやすくなっており、改善できている状況です。

そして、今現在、補聴器は正常の範囲まで改善はできない状態で、改善の範囲は、30〜35dBぐらいが良い改善値になります。

まず大事になってくるのは、音声の影響度が高い500〜2000Hzです。この辺りは、一般的な音声の範囲になっていますので、目標となる35dBぐらいまで改善できると良いです。

35dBまで改善できるようになると普通の声の方から、ちょっと声の小さい方。さらに離れたところから呼ばれた際の声、お話。そういったものがだいぶわかりやすくなります。

低い音が聞こえにくくなっている方で多い悩みは、低い男性の声が聞きにくいという点です。ここの影響度は、500Hzが中心です。ですので、ここを含む、500Hz、1000Hz、2000Hzを全体的に改善できると良いですね。

そして、高い音(2000Hzを含む、その先の音)に関しては、もともと聞こえていますので、補聴器がない状態より、下がらないようにできると一番理想です。

このようにできると、ご自身の聞こえの良い部分をそのまま利用でき、低下した部分を補いつつ、良い状態はそのまま利用する事で、聞こえの改善度を上げやすくなります。

低い音が聞こえにくく、高い音が聞こえている方の場合、2000Hzあたりから、だいぶ聞こえがよくなる事が多くなるのですが、この聞こえが良いところは、補聴器を装用すると、逆に補聴器をつける事で、聞こえが低下する現象が起こります。

ですので、なるべくその辺りに関しては、低下しにくい補聴器をつけ、さらに補聴器の効果の確認をして、なるべく高い音に関しては、補聴器がない状態と比べて、低下しないようにできると良いですね。

1マスぐらいの低下であれば良いのですが、2マスも3マスも下がると、補聴器をつけたほうが聞きにくい。となり兼ねませんので、なるべく影響度が少なくなるようにしていく事が大切です。

実際の改善

初回時の内容

さて、初めの状態ですが、まず、耳の状況に関してお伺いし、状況の確認をしていきました。

そこから、上記のように改善する方法に関して、お伝えしました。その過程で、実際に補聴器の試聴も行うことになります。

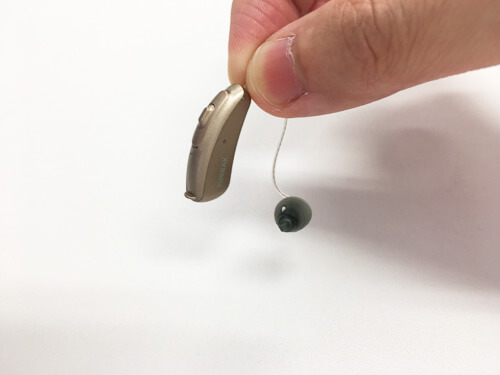

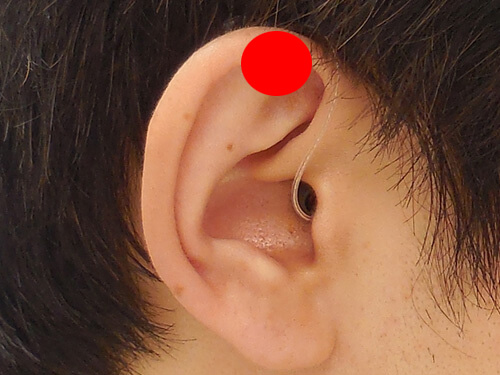

試聴した補聴器は、このような形状のもので、RIC補聴器と呼ばれるものです。

補聴器に関しては、初めてともあり、扱いやすいものが良いとの事で、こちらにしました。

幸い、形状的には、そんなに目立つものではなく、自然に使えるタイプでもありますので、こちらで、改善していくことになります。

初回の聞こえの改善に関しては、補聴器を使用した状態を測定した結果は、このようになります。

補聴器の設定側ですが、基本的にこのように使用する側の聴力に対して、どのくらい改善すると良いのかという目標のラインと、今現在、出ている音のラインがあります。

その点に関しては、初めの状態から、音に関しては、それなりに入れても大丈夫でしたので、初回から改善するようにしていきました。

その結果、補聴器を使用した時の聞こえの測定も、ほぼ目標のあたりまで、改善するようになり、改善状況としては、良い状態です。

初めから聞こえを改善していく場合、問題となるのは、実際につけた時の音の大きさです。

その点に関しては、良く聞こえる状態なので、このくらい聞こえるとよい。とのことでした。音が大きすぎる感覚は、ないようでしたので、この状態で日常生活から、職場で使っていただくため貸出す事になります。

なお、お店の中では大丈夫でしたが、日常生活上では、様々な音の状態があります。

そのため、音量を調整できるようにしておき、仮に大きすぎたりした場合は、下げ、逆に聞きにくい時は、あげられるように、使用者側で、自由に調整できるようにもしました。

このようにできると、自分で調整でき、かつ、様々なところで使った際に、音量を調整したかどうかで、補聴器の状況に関して、適性が調べられるようになります。

補聴器、試聴の結果は

この状態で使っていただき、2週間ほど試していただいた結果、

- 今まで聞きにくかった会話が非常に聞きやすくなった

- 職場では、聞こえることが増え、コミュニケーションが楽になった

- 聞こえにくい事による不安は、だいぶ軽減した

とのことでした。

補聴器に関しては、初めてでしたので、本当に聞きやすくなるのか。そして、自分にとって、良いものなのか。わからないところがあり、その事に関しては、不安を感じていたようでした。

その事から、補聴器を使ったお試しをしていくのですが、補聴器をつける事により、大きく変わったのは、全ての音の聞きやすさで、テレビから、会話まで、全体的に聞きやすくなったとの事でした。

特に職場では、離れたりすると、呼ばれたりすることがわからなかったり、ご自身にとって、聞きにくい声の人がおり、それらも全部含めて、聞きやすくなり、補聴器ありの状態となしの状態は、だいぶ聞こえが異なるとの事でした。

今まで、聞こえにくい事で、呼ばれている事に気がつかなかったり、聞こえにくい事による不安を抱えていたのですが、聞こえやすくなる事により、それらの不安は、だいぶ改善されてきたようです。

その事から、より聞こえの改善や補聴器の選定を行っていく事になります。

補聴器の選定

ここから、補聴器の形状選定に移行していきます。

結論からお話ししますと、M・Sさんの場合は、RIC補聴器になりました。このようなタイプの補聴器です。理由は、使いやすく、かつ、なるべく聞こえの改善を重視したい。との意見からでした。

まず、補聴器の形状に関しては、上記に記載した通り、高い音への影響を軽減できる補聴器が良いです。そうなると、上記の2つが対象になります。

耳かけ形補聴器の良いところは、このような聞こえの方の場合に感じやすい高い音の減少。それを補聴器の中では、一番軽減しやすい事です。

その事から、補聴器に関して、初めて使う方にオススメの補聴器でもあります。

逆にこの補聴器の欠点は、耳の上にかけて使用する補聴器になりますので、マスクだとか、メガネ。そういったものの邪魔に少しなりやすいところです。

そして、電話に関しては、音を拾う位置が上の方にありますので、受話器を上にずらして、行う事になります。

これが欠点です。

耳あな形補聴器に関しては、先ほどの耳かけ形補聴器の逆になります。良いところは、電話やマスク、メガネ。そういったものが、今まで通り、使える事です。

そして、欠点は、自分の声が少し大きく聞こえたり、閉塞感を感じやすい所。さらに耳かけ形に比べ、少し高い音に関しては、減少しやすい事です。

この閉塞感や自分の声が大きく聞こえる感覚は、不快感につながりやすく、さらに高い音の減少は、なければないほど、良いのですが、耳をふさぐ事から、どうしてもその感覚は、出やすくなってきてしまいます。

これらの事をお伝えさせていただいた後、M・Sさんは、RIC補聴器にて聞こえを改善していく事になりました。

補聴器の最終調整

補聴器に関しては、その後、少しずつ改善していき、

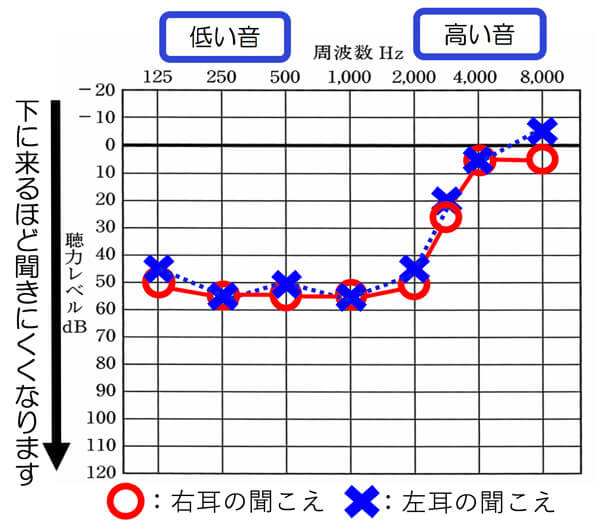

最終的には、この辺りまで聞こえを改善しました。

低い音が聞こえにくい状態になりますので、その辺りの聞こえの改善は、しっかりと行なっているのですが、高い音の影響度。3000Hzと4000Hzに関しては、あげると音の響きがきつくなってしまう事から、使いやすさを優先して、このような状態になりました。

理想は、3000Hzも4000Hzも、補聴器がない状態に近い状態にする事ですが、それをすると辛くなってしまうのであれば、聞こえの改善をそこまでにするのも一つの手です。

この点は、M・Sさんと相談し、使いやすさも重視したい。という事で、この状態でひとまず落ち着く事になりました。

お客様の改善と声

- 購入:RIC補聴器(小型の耳かけ形補聴器)

- 金額:360,000円(税込)

- 備考:両耳にRIC補聴器をつけ、改善

どの様な事でお悩みでしたか

実際に補聴器をお使いになってみていかがでしょうか

このお店で、ご相談(購入)になったのは、なぜでしょうか

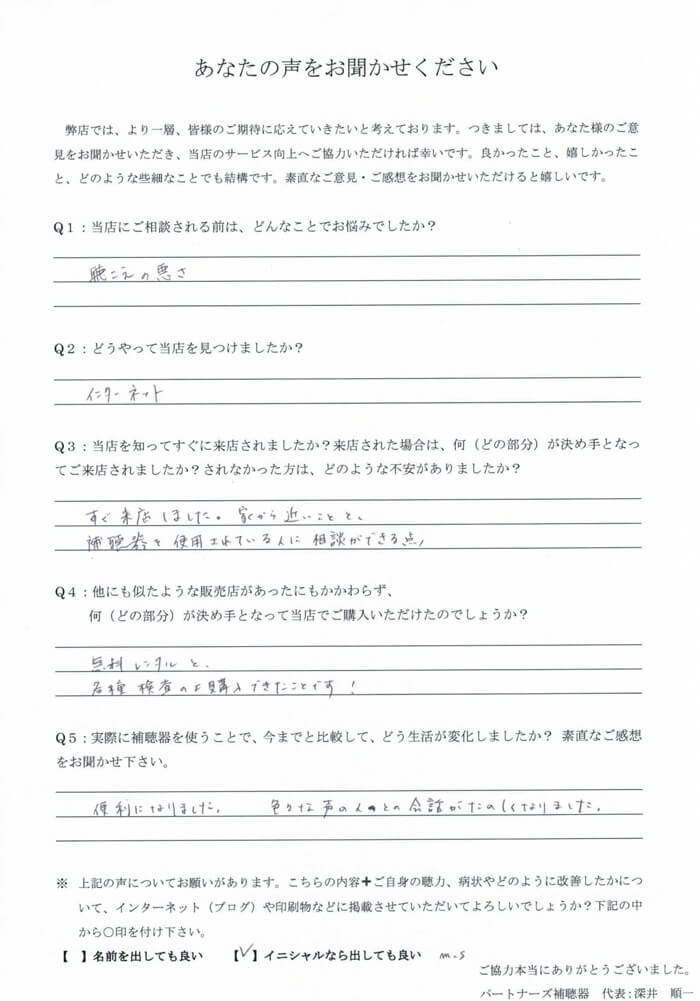

実際のアンケート

アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございます。

まとめ

さて、M・S さんの症例改善に関して、記載させていただきました。

M・Sさんといいますか、ほぼ低音障害系の方の聞こえの改善症例ですが、低い音が聞こえにく方の状況から、気をつけるところに関して、記載させていただきました。

低い音が聞こえにくい方は、低い音が聞こえにくく、さらに高い音が聞こえている方が大半ですので、それに合った改善の仕方をする必要があります。

そのポイントに関して、上記にまとめさせていただきましたので、同じようにお悩みの方は、ご活用いただければと思います。