補聴器の機能の一つ、チャンネル(ch)の概要とオススメの数

補聴器の性能の一つには、チャンネル(ch)と呼ばれる音を調整する際に使われる機能があります。

このチャンネルは、補聴器ごとに設定されており、この数が多いと多いほど、細かく音を調整できるようになります。

基本的には、12chほどあれば、大抵の聞こえの方は、調整がスムーズにしやすくなり、このくらいのチャンネル数がある補聴器が、各メーカー、スタンダードになっていることも多いです。

こちらでは、補聴器の機能の一つ、チャンネル(ch)に関して、まとめていきます。

補聴器の機能、チャンネル(ch)とは

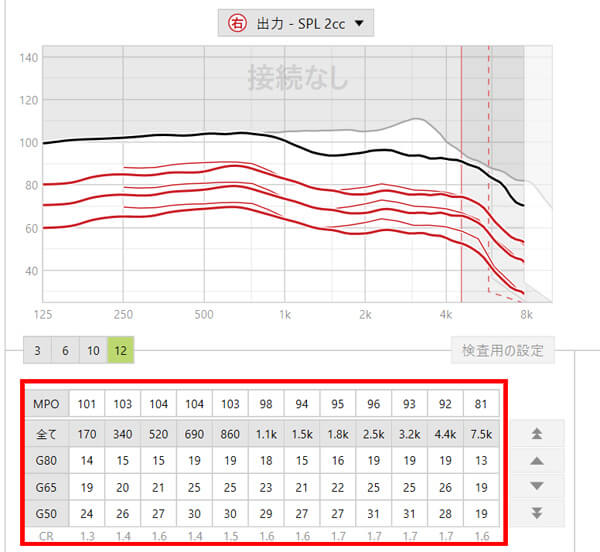

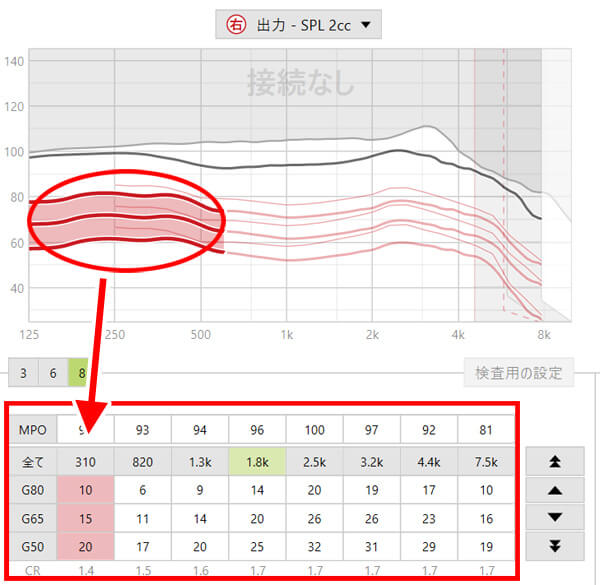

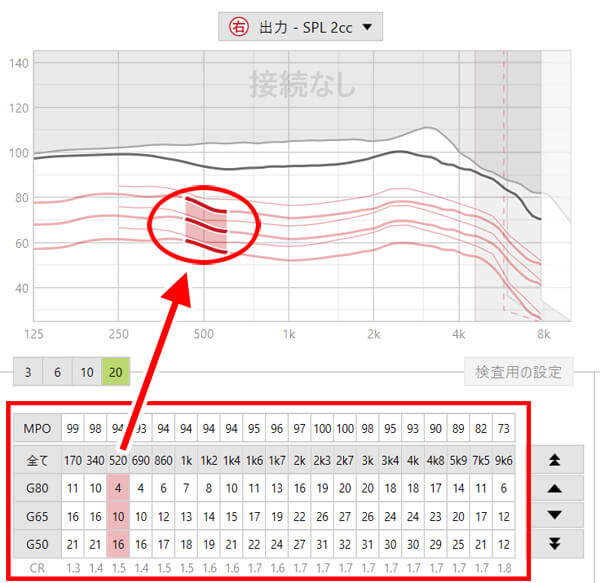

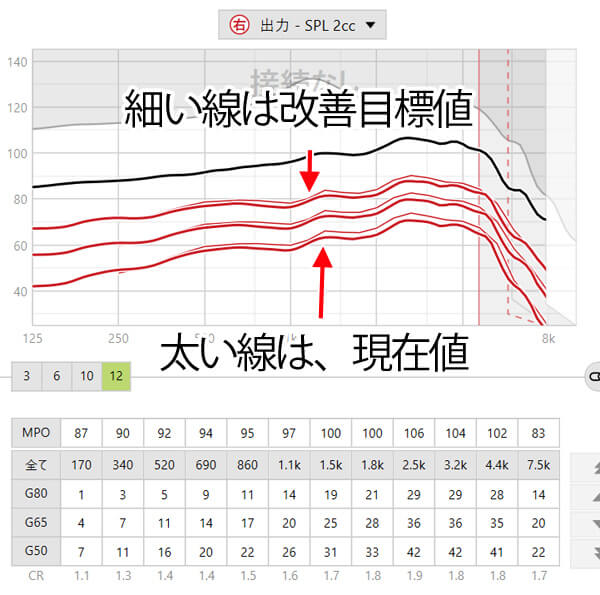

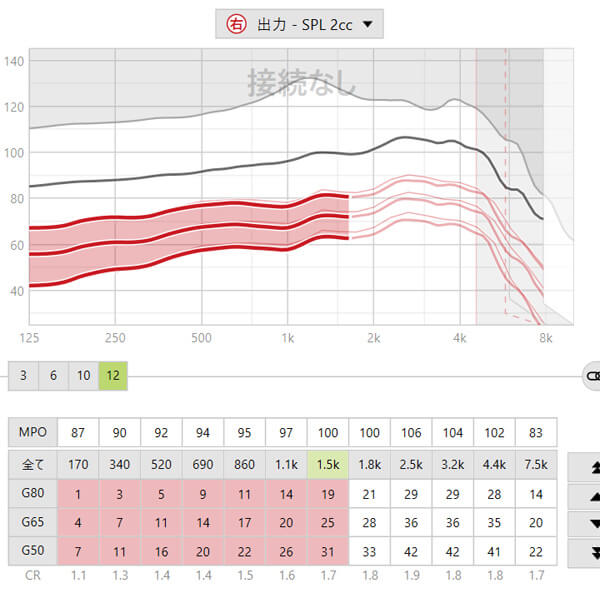

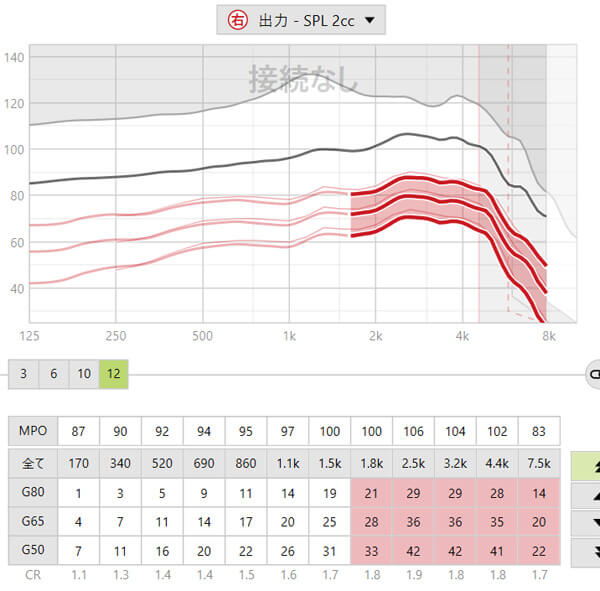

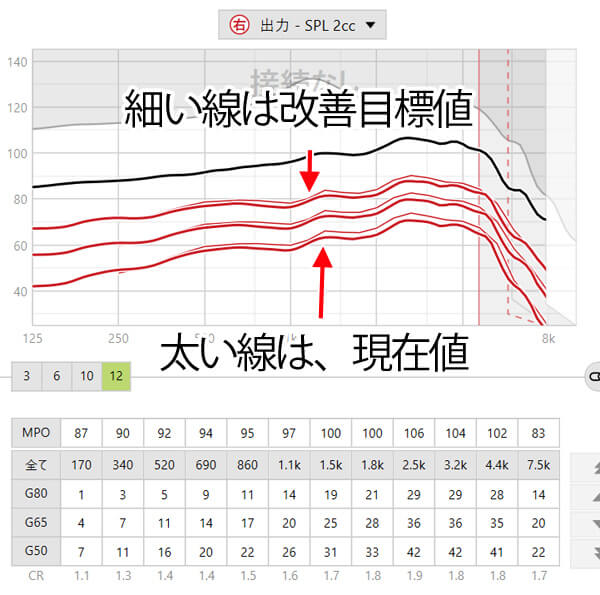

補聴器の調整画面をみていただいた方がわかりやすいのですが、チャンネルとは、周波数別にどれだけ、細かく調整できるか。を表したものです。

上記の画面は、8chのものになりますので、周波数が8等分され、それぞれ、区分けして、調整できるようになっています。

上記のものは、20chのものになりますので、周波数が20等分され、それぞれ、ピンポイントに周波数を変えることができます。

※補聴器メーカーソノヴァジャパンより引用

補聴器のカタログをみていただくと、だいたい機能のところにチャンネル数が書かれています。

補聴器メーカーによっては、バンドと書かれているのですが、これが、どれだけ、細かく調整できるのか。を表しています。

チャンネル(ch)は、どう機能する?

基本的にチャンネルは、補聴器を調整する際に使われます。その主な使い道は、

- 補聴器を調整し、ご自身の聞こえを改善していく

- 気になる音があった場合に、そこだけ、調整し、すこし和らげる

の2つです。

補聴器を調整し、ご自身の聞こえを改善していく

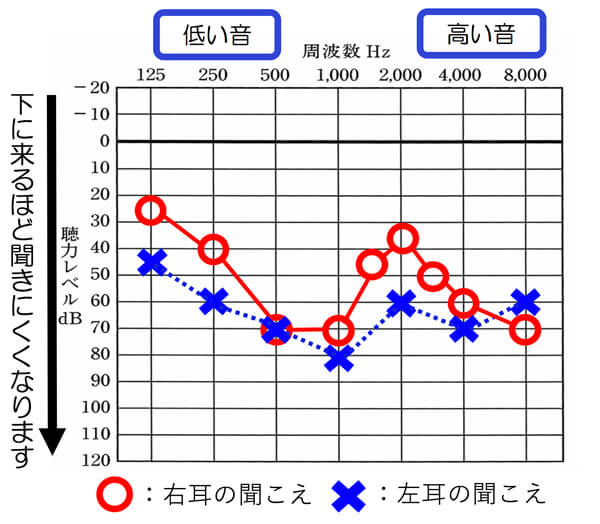

補聴器は、今現在、聴力ごとに改善できると良い部分まで、改善できるほど、聞こえを改善しやすくなります。

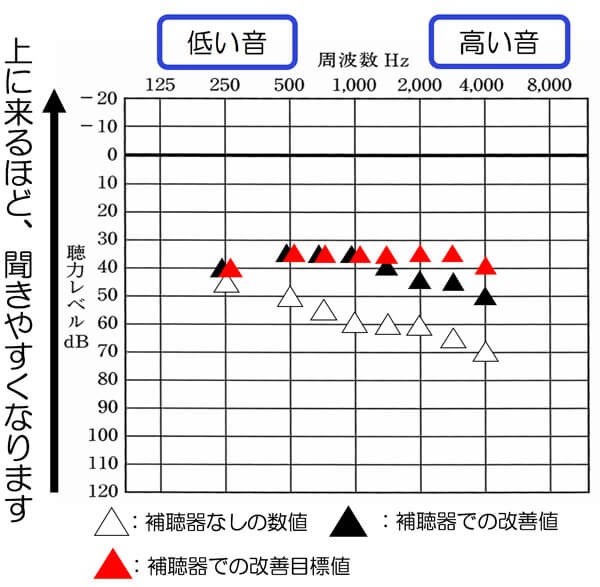

上記の通り、改善目標値というものがあり、そこまで、改善していくことが大切になります。

基本的に全体的に大きくすることもできるのですが、チャンネル数が多くなると、部分、部分だけを大きくして、改善することもできます。

この際、使われるケースとしては、少し足りないところがあった場合に、もう少し改善してみる。などの足す事です。

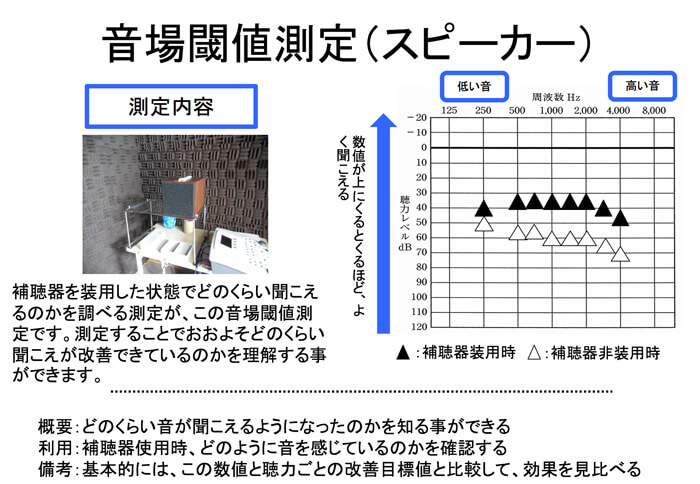

補聴器の調整の場合、厳密には、こちらのみで行うことはなく、上記のような補聴器を装用した状態の聞こえを確認したりする事で、効果が出ているのか。も調べていきます。

補聴器の調整ソフト上では、目標値まで改善できていても、少し効果が低いことがあったりしますので、そのような場合は、その部分だけ、少し音を足してあげる。ということをしたりします。

どの部分が足りていないのか。は、調べたりしないとわからず、かつ、人によって、異なったりしますので、チャンネル数が多いと、その部分だけ、補ったり、改善したりしやすくなります。

気になる音があったら、そこだ少し和らげる

補聴器を装用してみると、色々な音が聞こえやすくなります。

今まで聞きにくかった音声も聞こえやすくなりますし、今まで聞こえていなかった細かな物音も聞こえるようになります。

すると、一部の音は、不快に感じることがあります。それらの部分を周波数の音のレベルを下げることで、少し楽にする。という事もできます。

例えば、補聴器を装用した時に感じやすい不快感の一つとしては、自分の声が高く響きやすい。というものがあります。その場合は、自分の声が増幅される部分を軽減することにより、不快感は、減らせます。

ただ、注意点として、補聴器がしているのは、その音だけを下げているのではなく、周波数ごと下げていることです。

例えば、先ほど、自分の声が高く響きやすいので、その部分を抑える。としました。ご自身の声が、よほど特殊な音声をしていない限り、音声の部分の周波数を下げることになりますので、ご自身の声の感覚が楽になる代わりに、少し相手の声も聞きにくくなる。という状態になります。

あくまでも補聴器がしているのは、周波数別に音の大きさを調整するだけであり、音そのものを操作しているわけではありません。

ですので、実際には、気にならず、使える程度に収めておかないと、音を下げすぎて、何も効果がない補聴器になってしまう事があります。

その点に注意です。

チャンネル(ch)数で気をつける事

チャンネル数で気をつける事、知っておくと良い部分は、

- チャンネル数は、どのくらいあると良い?

- チャンネル数と聞こえの改善度は、そんなに比例しない

の2つです。

チャンネル数は、どのくらいあると良い?

ここは、私の体感になってしまい、申し訳ないのですが、チャンネル数は、12chくらいあると、ベターではあります。

このくらいあると、ほとんどの聞こえの方を対応でき、上記のような音の調整をしやすくなります。

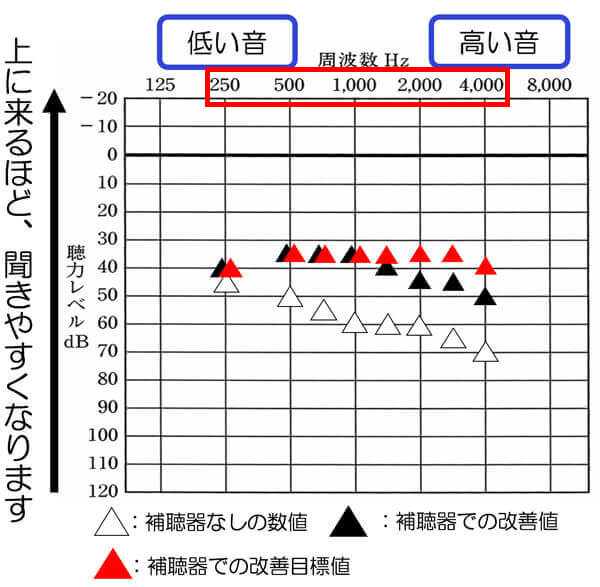

例えば、上記のような聞こえているところと聞こえていないところの差が激しくない限り、12chくらいで、調整できるケースは、多いです。

チャンネル数と聞こえの改善度は、そんなに比例しない

こちらは、言葉が難しいのですが、チャンネル数が一定以上の数値になると、比例は、しない。というのが、正しい表現です。

これを理解するためのポイントは、チャンネル数と聞こえの改善は、別次元のものであり、あくまでも、チャンネル数が多いことは、微調整がしやすくなるだけで、その微調整には、限度があるためです。

まず、補聴器で聞こえの改善度をあげる場合、基本的に聴力ごとに設定されている改善できると良い部分まで、改善させることが大切です。

この改善度は、チャンネル数で変化することはなく、あくまでも聴力や使用する補聴器によって変化します。

そして、チャンネル数が多い場合、周波数別に大きくしたり、小さくしたりがしやすくなります。

しかし、今現在、確認できる要素は、上記のように8つくらいしかなく、それ以外は、あまり確認ができません。

それにより、改善できる要素は、あるかもしれないのですが、確認する要素が少なく、チャンネル数が多くても、そこまで、活用しきれない。というのが現状です。

では、高額な補聴器が意味がないか。と言われますと、そういった意味ではなく、高額な補聴器は、チャンネル数の多さによって高いのではなく、優れた抑制機能の部分で、高額になっているということです。

チャンネルの部分だけを見れば、12chくらいでほとんどの方が改善できるようになり、それ以上は、あれば調整しやすいかもしれませんが、多くすることによるメリットは、そこまで、大きくはなりづらい状態です。

まとめ

補聴器の調整に関するチャンネルに関して、まとめてみました。

基本的に補聴器のチャンネルは、音を調整する際に使われる機能で、補聴器の機能の根幹とも言える部分です。

多いと多いほど、良いように感じますが、ある一定の数値以上は、そこまで、メリットを感じづらくなります。

12chくらいまでは、多ければ多い方がよく、12ch以上は、多ければ、調整は、楽かもしれませんが、そこまでは、必要ないように感じます。

チャンネルが多ければ、調整の自由度が広がりますので、多い方が良いに越したことはないのですが、一定の数値以上は、そこまで、変化は、出づらくなります。

補聴器のチャンネルに関して、理解が深まったのであれば、幸いです。