【改善解説】40代・女性、低音障害型感音難聴の方を補聴器で改善

こちらでは、実際のお客様のデータを使って、どのように聞こえを改善していったのか。その解説を行なっていきます。

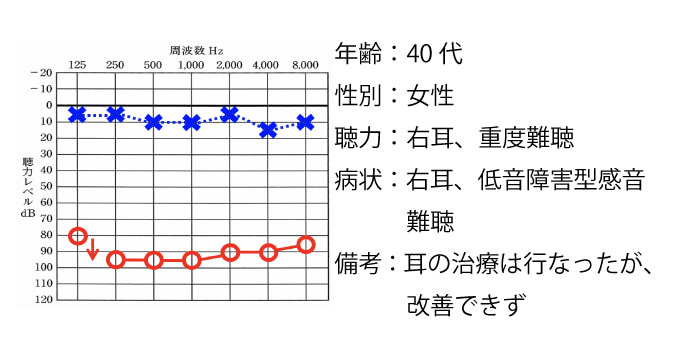

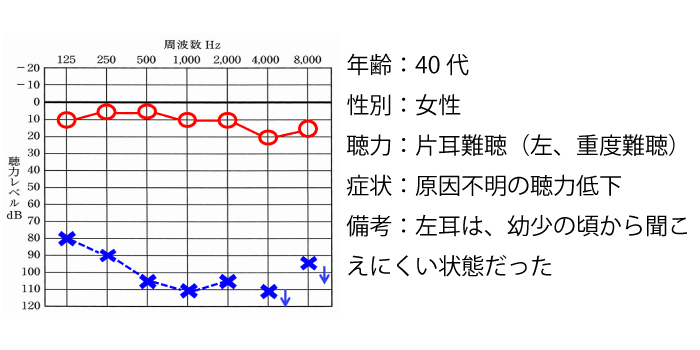

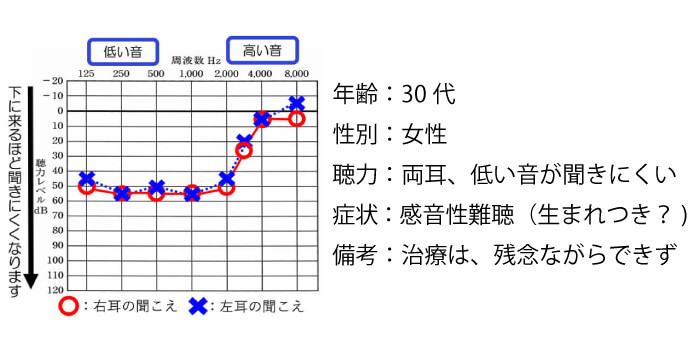

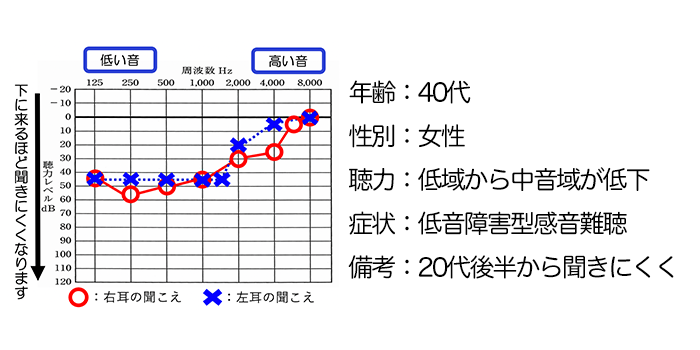

今回のケースは、40代、女性。両耳とも低音障害型感音性難聴という珍しい耳の状況の方です。

10年以上前から、耳の聞こえにくさは感じており、6〜7年ほど前、補聴器を購入されたようですが、つけるとかえって聞きにくくなるような状態でした。

そのため、しばらく補聴器は、使用せずにいたようですが、ここのところ、聞きにくい事で仕事で困る事が増えてきてしまい、その状況を改善したい……とお困りだった方になります。

その事から、ご対応させていただく事になるのですが、

- 補聴器を使う事で、より聞こえやすくなった

- 補聴器をつけて、逆に聞きにくくなる事はなくなった

- 聞こえがようやく改善され、聞きにくい事による不安もだいぶなくなった

との事でした。

では、どのように聞こえを改善していったのか。その点に関して、そのポイントとなる部分をまとめていきます。

お客様の状況

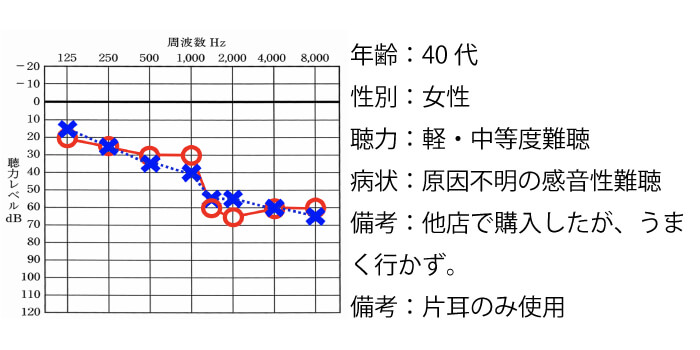

さて、お客様の状況ですが、

- お名前:Y・Hさん

- 年齢:40代

- 性別:女性

- 聴力:軽・中等度の低音障害

- 症状:低音障害型感音難聴、難聴の他、耳鳴りもあり

- 備考:他の販売店で購入したもののうまく行かず

となります。

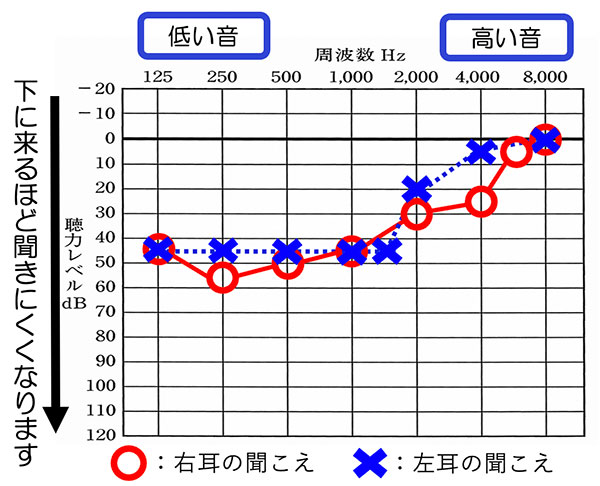

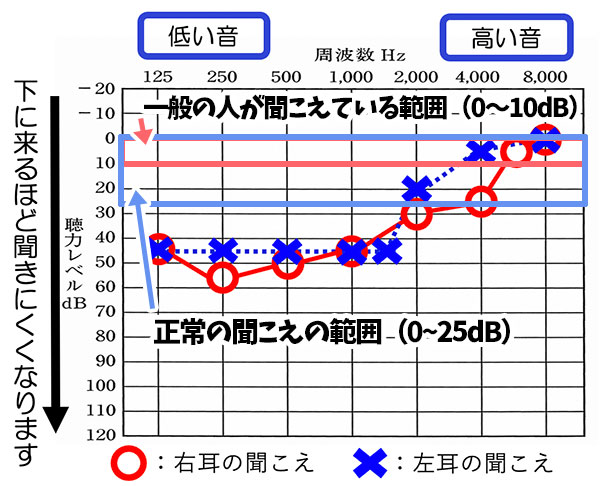

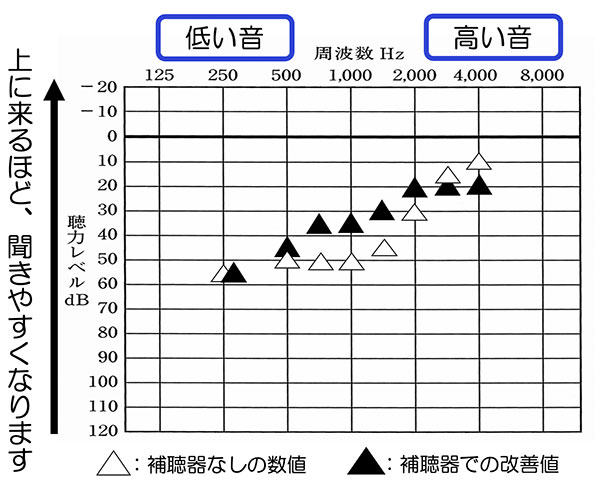

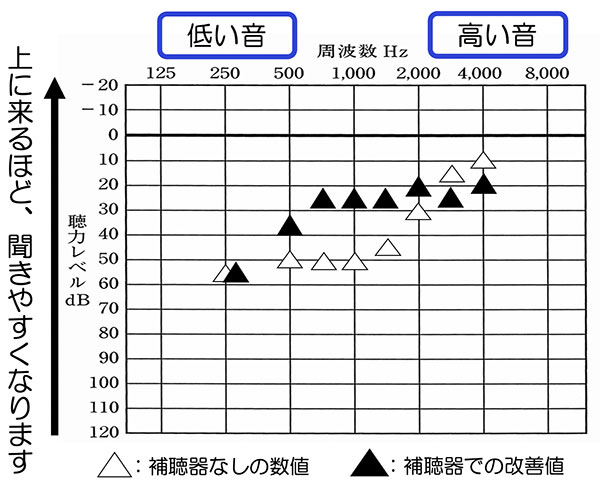

聴力は、上記で紹介した通り、このようになります。低い音を中心に聞こえにくくなっており、高い音になるにつれ、聞こえが良くなってくる聴力です。

音が高くなるにつれ、正常の範囲になってくるのですが、4000Hz以降は、正常の範囲内ですね。

このような聞こえの場合、主に低い男性の声や小さい声の方が聞きにくくなりやすく、かつ、補聴器で聞こえを改善させる聴力としては、かなり難しい部類に入る内容です。

その事から、ポイントをしっかり押さえて、一つ、一つ改善していくことが求められる聴力の方となります。

状況についてですが、冒頭で少し記載した通り、10年以上前から聞こえにくさを感じており、補聴器販売店で補聴器を購入。しかし、つけてもあまり変わらなかったり、かえって聞きにくくなってしまう部分もあり、使用されていない状況でした。

ただ、聞きにくさに困ることも多々あり、低い声の方、声が小さい方、さらに周囲が騒がしくなってくると聞きづらさを感じてしまい、仕事にも支障が出てきてしまっていた様子でした。

聞こえにくい状態になると、単純に聞こえないことで、仕事に支障が出てしまったり、人とのコミュニケーションがうまくいきづらくなりますので、その事による変な誤解「やる気がない」「態度が悪い」といった評価にも繋がってしまう事がありますので、徐々に精神的にも追い詰められてしまう事があります。

初めてお会いした時、Y・Hさんも少しそういったご様子が見られました。

という事で、この状況を改善していきます。

聞こえの改善と問題点の把握

さて、改善していくにあたり、まずは、低音障害の聴力を改善していく上での問題点に関して、記載していきます。

知っている方には、周知の事実なのですが、難聴のレベル(聴力の低下の量)や傾向によっても改善のしやすさは変化します。

そして、低音障害(低い音が聞こえにくい耳の総称)は、残念ながら補聴器で聞こえを改善させにくい3大聴力の一つになります。

低音障害の方の問題点は、

- 低音を入れて良いケースとそうでないケースがある

- 補聴器の特性上、人によっては、元の聴力より、高域が下がる

の二つです。

低音障害の方を改善させる場合、まず、ここを理解しておく必要があります。

低音を入れて良いケースとそうでないケース

問題その1 。こちらは、そのままの意味なのですが、聞こえにくくなった低音に音を入れて改善できるケースと改善できないケースが存在します。

基本的に補聴器というのは、聞こえにくくなった周波数の部分を補い、聞こえを改善させていくのですが、低音障害の方の中には、低い音を入れると、かえって聞きにくくなったり、音が歪んでしまい、聞こえにくさの改善に貢献しないケースがあります。

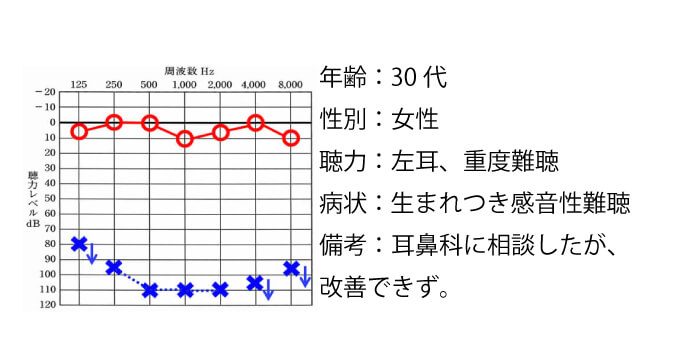

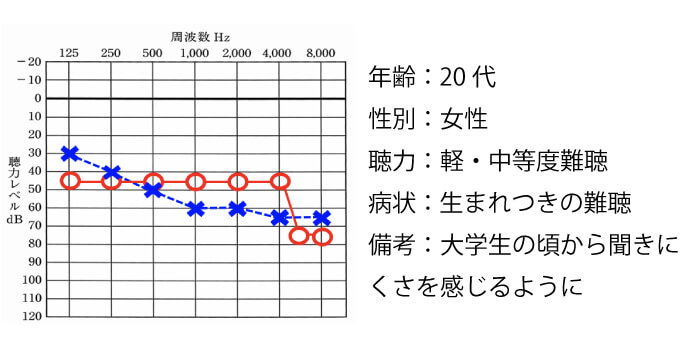

あくまでも私自身が感じている傾向ですが、生まれつき低い音が聞こえにくい方は、低下した部分に十分に音を入れる事で、聞こえの改善に貢献できる傾向があるのですが、突発性難聴やメニエール病の方。突発性難聴の場合は、めまいが発症しているケース。

突発性難聴でかつ、めまいが発症しているケースは、予後(治療をした後の状況の事)が悪くなりやすく、そういった方の場合、補聴器を装用しても、聞こえの改善に繋がりにくい、あるいは、補聴器をつけても、ただ異質な音にしか感じず、聞こえの改善に繋がりにくいケースが存在します。

つまり、耳の状況。あるいは、どのような経緯で聞こえにくくなったのか。により、改善のしやすさ、補聴器が聞こえの改善に貢献しやすいのかが変化する。という事になります。

補聴器の特性上、人によっては、元の聴力より、高域が下がる

問題点その2。これは、補聴器側の問題なのですが、基本的に耳は塞ぐと高域の部分が聞こえにくくなる傾向が出ます。

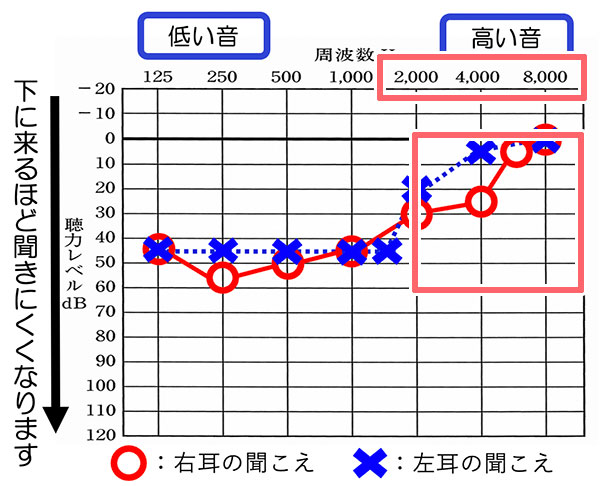

具体的には、2000Hz、3000Hz、4000Hzあたりで、それ以上高い音は、補聴器を装用した状態で調べることができないため、わかりません。しかし、それよりも低い音が下がっている事から、ここの部分も下がっている可能性は高いです。

低音障害の場合、高い音が聞こえるほど、補聴器の特性(実際には、補聴器というよりも耳を物で塞ぐと起こる特性)上、高い音が聞きにくくなるため、聞こえていると聞こえているほど、補う難易度が上がります。

そのため、基本的には、そのマイナス分を考慮し、補っても大丈夫なのであれば、その補正をする必要があります。

高い音が聞こえづらくなると、音声の明瞭性。音声のわかりやすさに影響が出てしまうため、ここは、なるべくその影響度を抑えたいところです。

実際の改善プロセス

さて、ここからは実際に行なったことになります。2017年、現在。残念ながら私自身、低音障害の方の経験が少なかったため、いくつか実験、検証を行いながら、改善させていくこととなります。

こちらについては

- 現状の把握と初回時の対応

- 改善のために考えたこと

- 実際にやってみたこと

- 補聴器の選定

- 最終確認

について記載していきます。

現状の把握と初回時の対応

初回時は、基本的に現状の把握とそこから得られたことに関して説明していきました。

まず、6〜7年前の補聴器の状態ですが、補聴器で補っている数値を見てみますと以下のような状態でした。

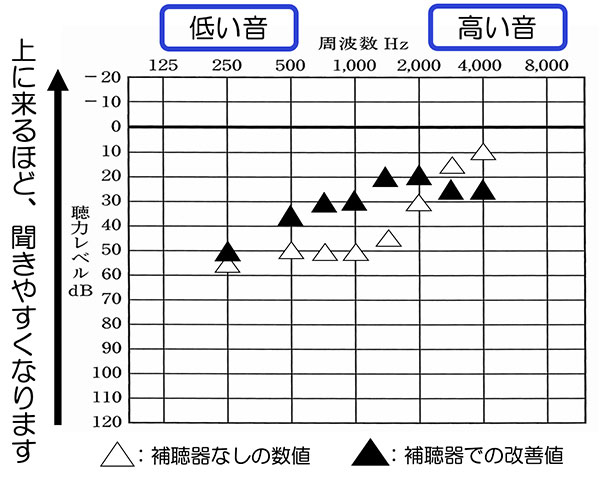

こちらは、補聴器を装用した状態で各周波数を出しながら、どこまで聞こえているのかをみる測定での数値です。

△が補聴器なし、▲が補聴器ありの状態になります。みてみますと、高い音、3000Hz、4000Hzの部分が補聴器を使った状態の方が低いことがわかります。

それ以外の部分の数値は、よく、そもそもこれ以上の改善が今現在の補聴器でできるのか。というところになってきました。

補聴器の状態に関して聞いてみますと、補聴器をつけると、大きい声の方などは、逆に聞きにくくなるようで、かつ補聴器をつけると変わらない部分などもあったりするようでした。

数値的には、改善しているものの、変わらない部分もある……ということで、そもそも現状をよりよくできるのか。という部分からスタートしていくことになります。

改善のための考え

補聴器で聞こえを補う上で考えたのは、

- 低域を減らしてでも高域を重視して改善した方が良いのか

- 高域が低下しても低域を中心的に補った方が良いのか

の二つです。

補聴器で聞こえを改善させていくにあたり、上記にも記載した通り、どうしても高域が下がってしまうため、耳を塞がないようにして、高域を入れるようにした方がいいのか。

それとも耳を少し塞ぎ、低域をあげた方が良いのか。この二つに関して考えていくこととなります。

少し補足をしますと、高い音に関して入れる場合は、このような穴が大きく空いた耳せんを使用します。

すると、耳が塞がれないため、高域を落としにくく、かつ、高域を補いやすくなります。現在の補聴器では、耳を塞いで音を補う方式だとよくても20dBくらいまでしか改善が難しいためです。

しかし、穴が空いたものだと低域を補うことができない(低域は、いくら音を入れても穴の部分から抜ける)ため、低域の部分は捨てることになります。

一方、耳を塞ぐタイプは、右の図に写っているタイプになります。

こちらは、低域を補うことはできるのですが、逆にお持ちの補聴器のように高域が下がります。下がるというよりも塞ぐことにより、低下し、かつ、元の聴力まで補うことが難しいというのが正しい表現でしょうか。

実際にやってみたこと

迷ったらやってみる。まずは、どのようなことになるのか、実際に

- 低域は補えないけど、高域の低下を抑えられるもの

- 低域は補えるけれども高域が減るもの

で、それぞれ試聴してみました。

初めにやったのは、低域は補えないけど、高域の低下を抑えられるものです。その理由は、6〜7年前の状態が、低域は補えるけれども、高域が減るもので補っていたためです。

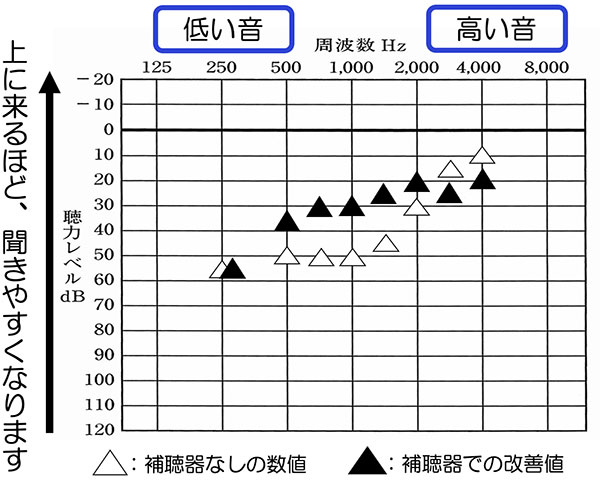

数値の結果は、こんな感じでした。思ったより、高域は、伸びず、お持ちの補聴器よりはよくなりました。が、低域の部分の500Hz、250Hzあたりは入らない状態でした。

この耳せんは、だいたい700Hzあたりから、低い音は入らなくなるため、想像の範囲内です。

その状態で幾日か使っていただくと、以前の補聴器であった大きい声の方の声が聞きにくくなるというのは、なくなったとのこと。しかし、補聴器をつけている状態と補聴器なしの状態は、ほとんど変わらないとのことでした。

ということで、次は、こちらの耳せんを使って、低域を補いつつ、高域は、なるべく下がらないようにしてみました。

結果は、こちら。低域が上がるようになり、かつ、中音域の部分も上がるようになりました。懸念していた高域に関しては、上記の耳せんの時と比較し、若干、下がっていますが、そこまで大きな変化はありませんでした。

その状態で使っていただくと、上記の耳せんの頃よりよく、かつ補聴器なしの状態より聞きやすくなったとの評価でした。

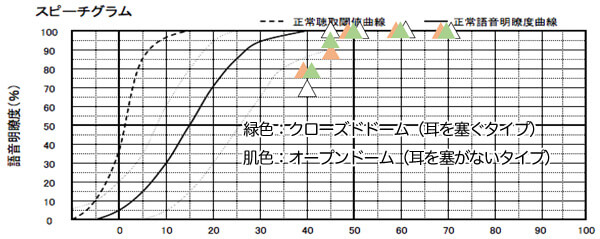

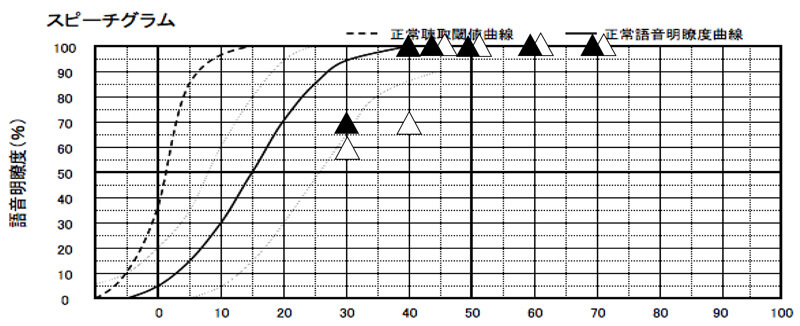

ちなみに貸出前にそれぞれの状態で音声の理解度のテストをしたのですが、それがこちら。

補聴器を装用した状態の音の聞こえに関しては、上がっており、それぞれどこが改善できているのかはわかるのですが、音声にするとあまり変化はない状態になります。むしろ一部は、補聴器なしより下がっていますね。

しかし、耳を塞ぐ方針の方がまだ聞こえがよくなることがわかり、さらに改善を加えていく事になります。

補聴器の形状選定

この聴力型に関しては、今現在、無難な選択肢としては、RIC補聴器になります。

こんな形をしているものですね。

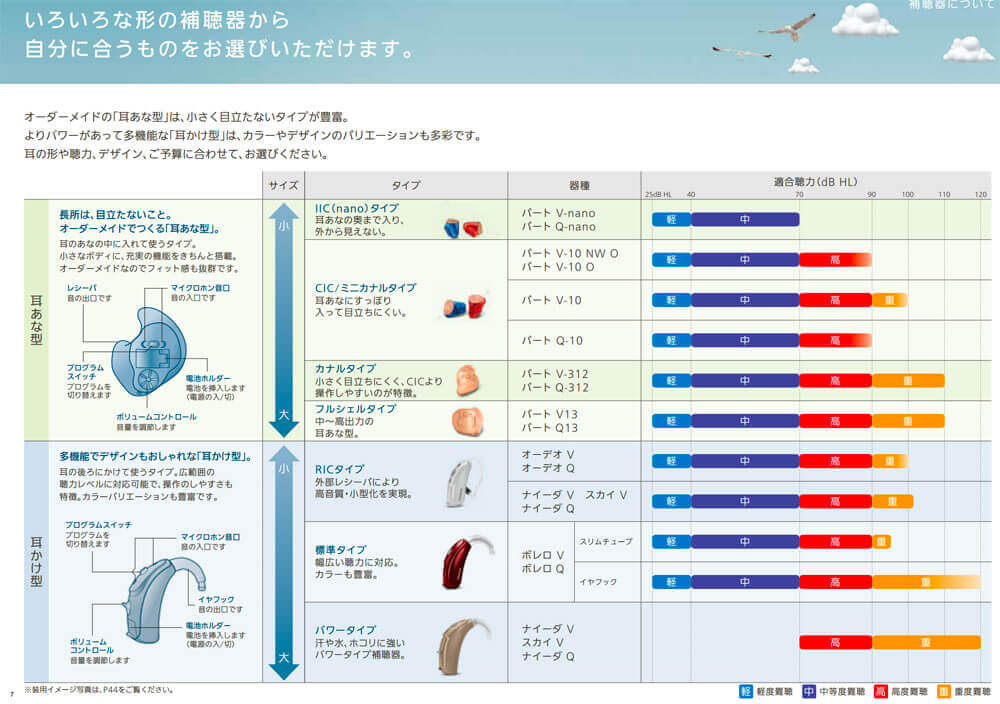

まず、補聴器の形状で、選択肢としては、

このようになります。Y・Hさんの聴力からすると全部選べる状態です。

しかし、実際には、耳あな型補聴器は、耳を塞ぐ量が大きく、より聞こえている高い音の部分を低下させる要因になりやすいため、あまりお勧めできません。

そうすると耳かけ型になるのですが、高域を補いやすいのは、どちらかというとRIC補聴器の方ですので、そちらの方に決めました。耳を塞ぐと、そのぶん、軽減されやすいのであれば、その軽減分をなるべく補えるようにするためです。

幸いもともと使用しているのがその形状でしたので、こちらで改善していく事になります。

最終確認

さて、さらに改善させていくこととなったわけですが、実際には、

のようなものを作り、より耳に適正化していきました。その結果

装用の状態は、このようになり、かつ音声の理解に関しては、

だいたいですが、70dB、大きい声の方、60dB普通くらいの声の方、50dBちょっと声が小さい方、40dB声が小さい方の数値です。30dBは、調子に乗って調べた部分になります。まで、改善することができました

そこまでくるとY・Hさんも明らかに聞きやすくなってきたとの評価で、良好になってきました。もちろん、全部が全部、聞こえるようになった訳ではありませんが、より聞きにくさを改善させることができました。

なお、実際には、聞こえすぎているのではないかと心配でしたが、そのままの状態で使用していたり、場合によっては、一つ、音量を下げたりして活用されており、使用は問題なくできる状態でした。

お客様の改善と声

- 種類:RIC補聴器(小型の耳かけ形補聴器)

- 金額:360,000円(税込)

- 備考:両耳にRIC補聴器をつけ、改善

どのようなことでお悩みでしたか?

実際に補聴器をつけてみていかがでしょうか?(このお店で相談されていかがでしょうか?)

このお店で購入(相談)した理由はなんでしょうか?

実際のアンケート

アンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

初めにお会いした時、私は、低音障害の方の改善経験が少なく、その事を素直にお話させていただきました。

低い音が聞こえにくい方は、実はかなり少なく、難聴の方の大半は、高い音が聞こえにくい方となります。つまり逆の聴力ですね。

その事から、どのように改善していったら良いか、聞こえを改善する上で問題となるところは、どこにあるのか。その点も含めて、一から説明させていただき、実験から検証。そこまでお付き合いいただいた事に、こちらの方こそ、感謝いたします。

聞こえにくい状態というのは、きつい事で、その事により、自信を失ったり、仕事のし辛さ。人によっては、誤解を受けてしまう。そういった事も起こります。

ですので、こちらとしては、そのような部分ができる限りなくなるよう、聞こえの改善をさせていただき、貢献させていただきました。

その結果、現状をより良くでき、こちらとしては、本当に何よりでした。

私の方こそ、感謝申し上げます。ありがとうございました。

まとめ

こちらでは、低音障害の方の聞こえの改善に関して、記載してみました。

このような聞こえの方の場合、上記でも記載させていただいたのですが、今現在、補聴器による聞こえの改善がまだまだ難しく、さらに、補聴器を装用する事で、返って聞きにくくなるケースがありますので、注意が必要です。

ポイントは、ちゃんと要点を押さえ、聞こえを改善する事。なるべく補聴器を装用する事で、下がりやすい高い音への影響度を少なくして、聞こえにくくならないようにする事。この2つです。

それでも、まだまだ難しいところがある点は、申し訳ないのですが、補聴器の性能が少しずつ良くなる事で、もう少し、聞こえの改善には、繋がりやすくなってくるのかな。と感じるところは、あります。

もし、同じような聞こえの方でお悩みの方がいらっしゃいましたら、こちらの内容を参考にしていただければと思います。

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございました。