聞こえの8割を決める補聴器の調整をなるべくうまく行かせる

補聴器の調整は、聞こえの効果の8割を決めるほど、重要な部分になります。聞こえの改善度は、ほぼここで決まります。

基本的に補聴器は、聴力低下してしまった部分を補うことで、聞きにくさを改善していきます。

ここで重要なのは、今現在、低下した聴力レベルごとにおおよそ補えると良い部分があり、その部分まで、聞こえを改善させられると、改善度が上がりやすくなる事です。

聞こえを改善していく際のポイントは、

- 自身の聞こえの改善目標値を把握する

- 現状の補聴器を使用した状態の聞こえの効果と改善目標値を比較する

- 補聴器を使用している感覚と補聴器の効果を把握しながら、改善目標値まで改善する

の3つになります。これらをしていけると、聞きにくさの改善がしやすくなります。

大切なのは、聞こえの効果を数値で把握しながら、自分で使った感覚を照らし合わせていく事です。

補聴器を使用した感覚は、音が大きい、音が聞こえにくいといった部分はわかるものの、この状態が本当に良い状態なのか。補聴器で聞こえを改善させる際に、適切な改善ができているのか、という部分はなかなかわかりません。

そのため、補聴器が使用できる範囲か、聞いていて辛くなる音はあるか。など、自分が使用した感覚を把握しつつ、どのくらい補聴器で自分の聞こえが補えているのかを測定を通じて理解できると、現状の把握が非常にしやすくなります。

こちらでは、しっかりと聞きにくさを改善させていくための方法に関して記載していきます。

聞きにくさについてしっかり改善したい方や補聴器についてちゃんと理解したい方は、ご参考にしてみてください。

補聴器の調整の基本

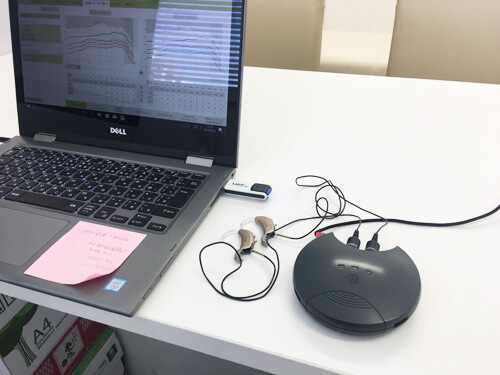

今現在、補聴器は、このような機械に通信して、

パソコンを使用しながら、音量を調整していきます。

補聴器がしているのは、低下してしまった聴力分、聞こえを補い、聞きにくさを改善させることです。

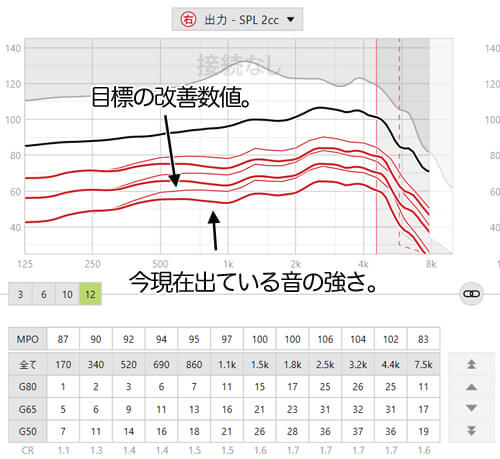

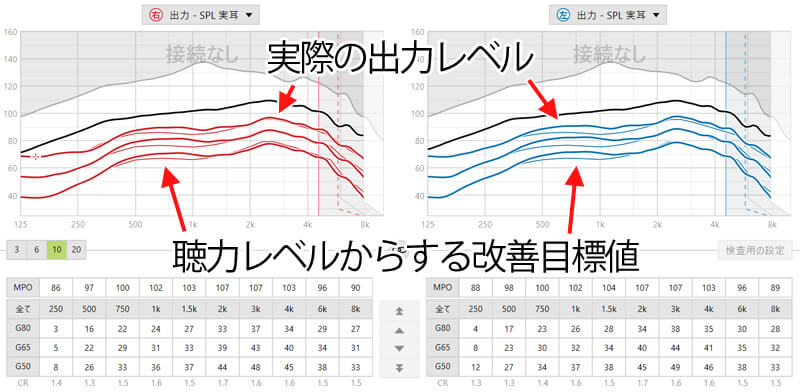

ここで大切な事は、どのような難聴、聴力でもここまで改善させると良い、という改善目標の数値がある事です。この改善目標値まで改善できると、聞きにくさの改善は、しやすくなります。

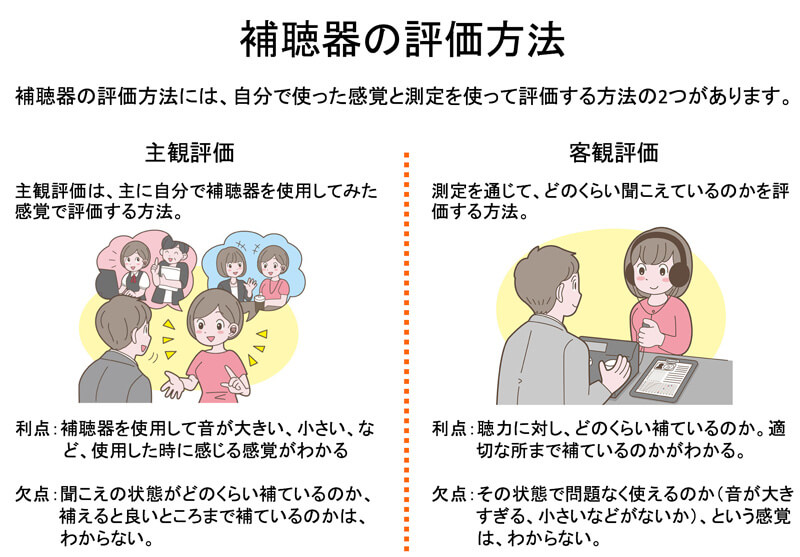

そして、重要なのは、主観評価と客観評価を行いながら、良い状態を目指す事です。

主観評価とは、補聴器を使用した感覚の事を表します。簡単にいえば、補聴器を使用した時の感想です。

単に補聴器を使用していて、うるさすぎる事はないか、使っていて、耳が痛くなる事や頭が重くなる感覚などがないかを確認します。

客観評価とは、補聴器を使用した状態を測定し、現状の聞こえやその測定で、改善できていると良い数値(改善目標値)と比較することにより、今現在の補聴器の状態を把握することです。

主観評価は、補聴器がちゃんと使える状態なのか、使用し続けていても問題ないかを確認するのに優れています。

一方、客観評価は、現状の補聴器の聞こえが自身の聴力に対し、ちゃんと改善目標値にきているのか、そこに近い状態まで改善できているのかを確認するのに優れています。

この2つを組み合わせながら、聞こえの改善をしていけると、聞こえの効果と音の大きさのバランスを取りながら、聞こえの改善を行えるようになります。

補聴器の聞こえの確認方法(測定)

補聴器の聞こえを改善する上で重要になってくるのは、現状の聞こえを把握することです。

その客観評価で使用される測定は

- 音場閾値測定(おんじょういきち測定)

- 音場語音明瞭度測定(ごおんめいりょうど測定)

の2つになります。

聞こえの改善を行なっていく場合は、音場閾値測定がわかりやすく、こちらで現状把握しながら改善できると、聞きにくさを改善しやすくなります。

音場閾値測定(おんじょういきち測定)

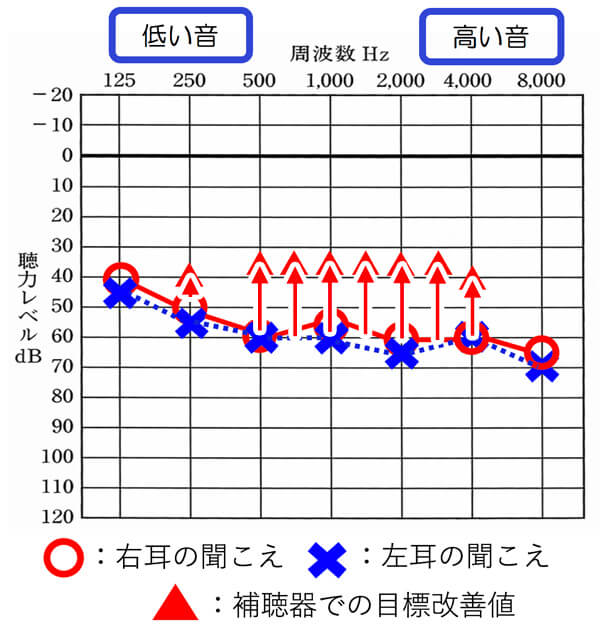

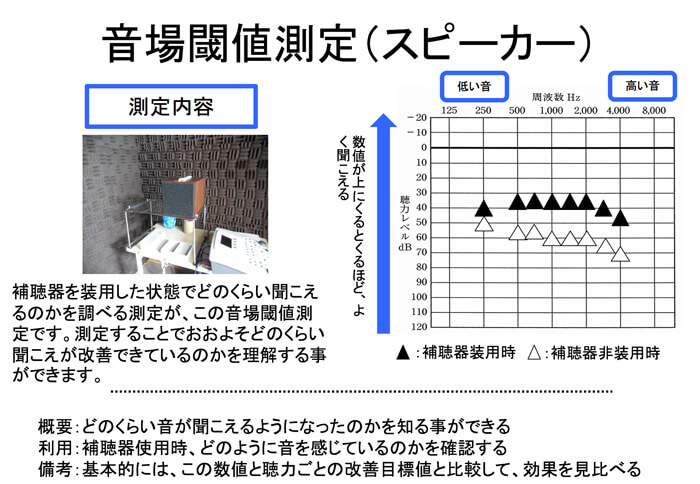

こちらは、簡単に言えば聴力検査の補聴器版になります。

聴力検査と同じような部屋で

スピーカーから音を流し、聞こえたら、ボタンを押す。という流れで、どの周波数がどのくらい聞こえを改善できているのかを把握できます。

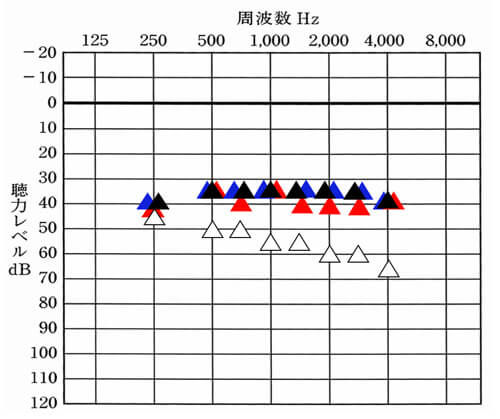

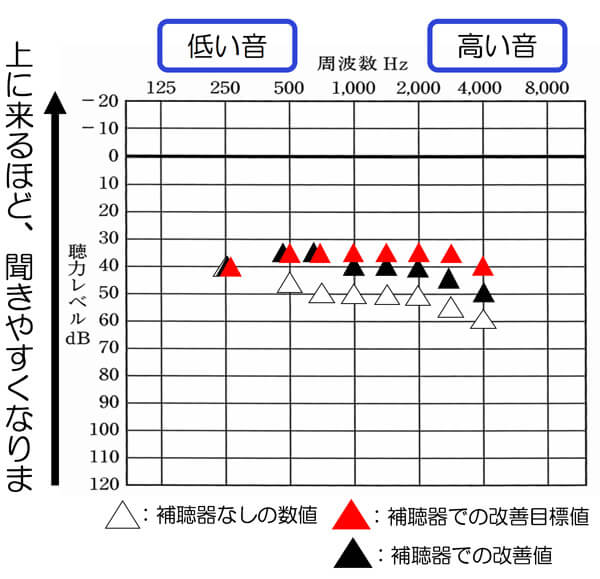

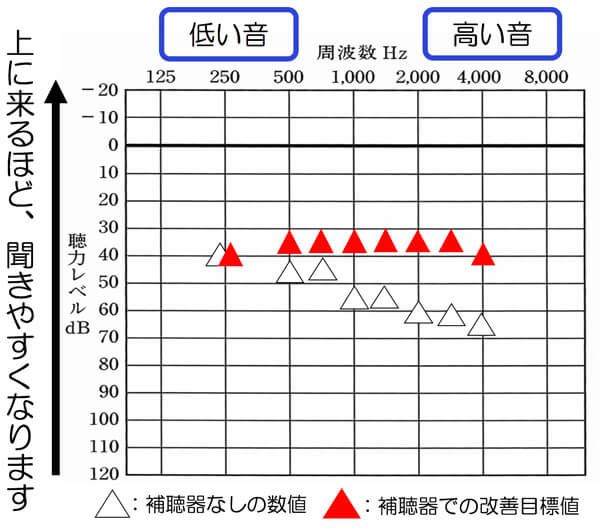

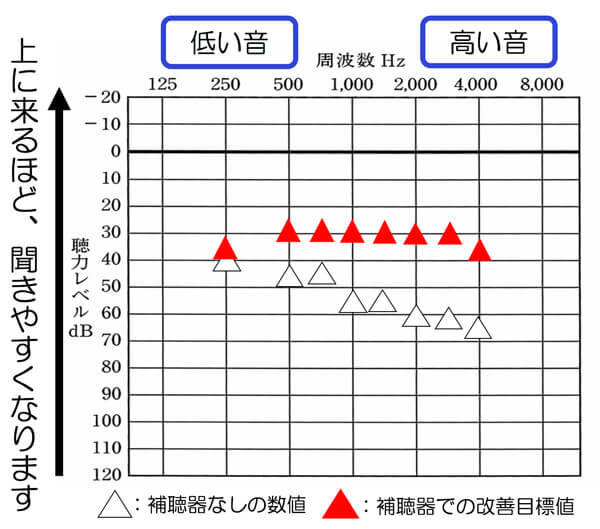

見方は、基本的に聴力図と全く同じです。上にくると来るほど、聞こえやすく、横軸は、周波数で、左側が低い音、右側にいくと高くなります。

▲が補聴器使用時を表し、△が補聴器なしを表します。※場合によっては、▲右のみ装用、▲左のみ装用。もあります。

冒頭に記載した通り、聴力レベルごとにどのくらい聞こえを改善したら良いかは、今現在、概ねわかってきています。

その数値と現状の数値を比較することにより、自分の補聴器の聞こえが、どのくらい改善できているのか。しっかり改善できると良い部分まで、改善できているのかを把握することができます。

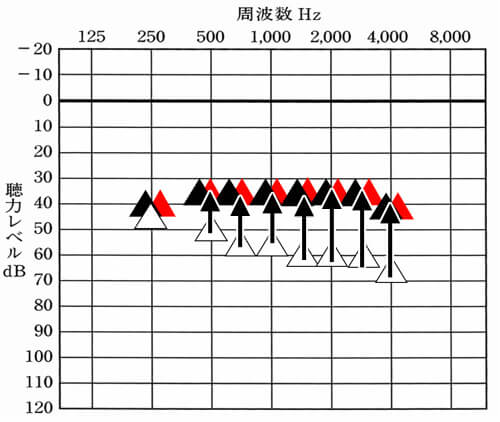

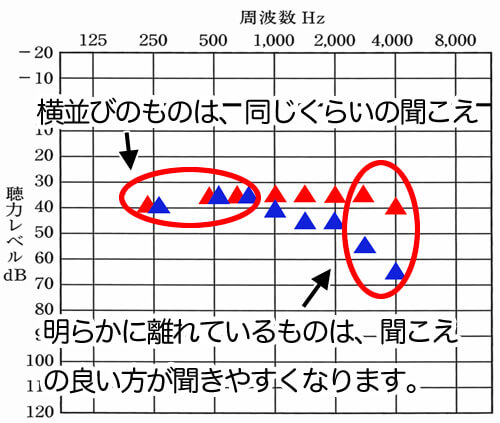

ここからが重要ですが、現状の聞こえの数値と目標の数値がわかると、どこが足りていて、どこが足りないのか。もわかるようになります。

すると、より補ったら良い部分とそのままでも良い部分もわかるため、それを参考に改善していくことが可能になります。

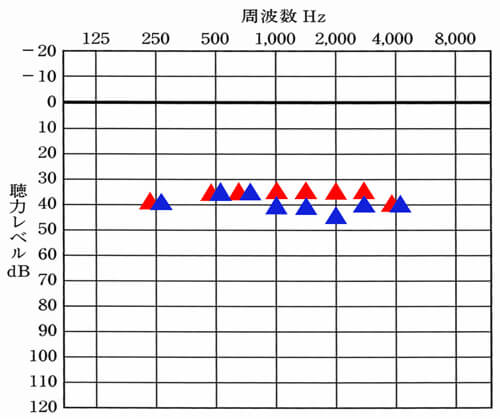

また、左右の聴力が異なる場合は、右だけ、左だけ、も調べることができます。

すると、左右の聞こえのバランスも把握することができるようになります。

仮に左右の聞こえが異なる場合、見方としては、横に並んでいると同じような感覚で聞こえており、離れると離れるほど(縦に離れると離れるほど)、その部分の音は、左のほうが聞こえやすい、右のほうが聞こえやすい、というようなアンバランスな状態になります。

左右の聴力が異なる場合、どのくらい異なっているのかにより、揃えるほうが良いのか、バラバラでも良いかが分かれるため、ここでは一概に言うことができません。

左右で差があまりない場合は、揃えたほうがバランスがよくなり、左右の差が大きい場合は、そもそもの問題として、揃えることそのものができないことが多いです。

仮に左右のバランスを整えたほうが良い場合は、左右の聞こえを調べることにより、バランスが取れているのか。仮に取れていない場合は、どの部分を補ったら良いかもわかるようになります。

このように現状と目標を見えるようにできると、どのようにしたら良いかもわかるようになります。それが、この測定の優れているところです。

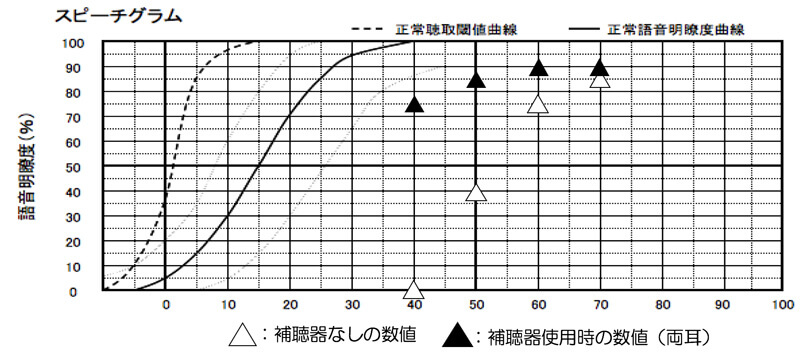

音場語音明瞭度測定(おんじょうごおんめいりょうど測定)

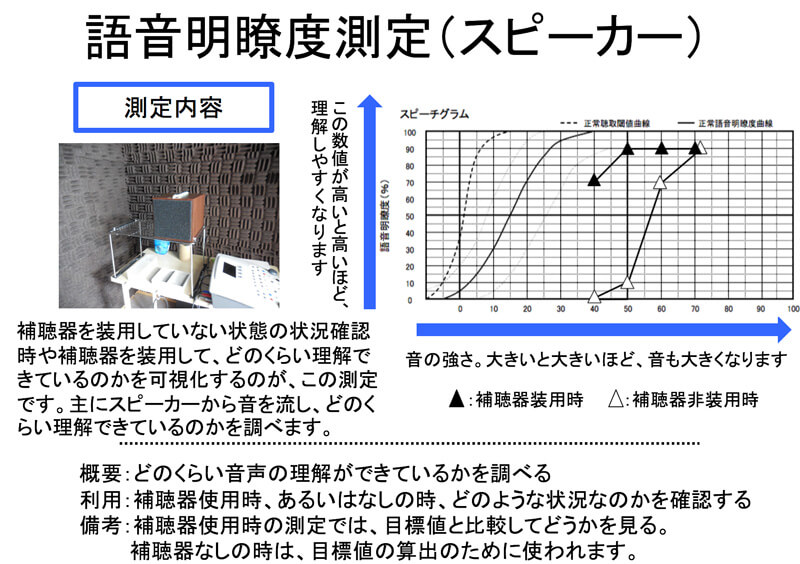

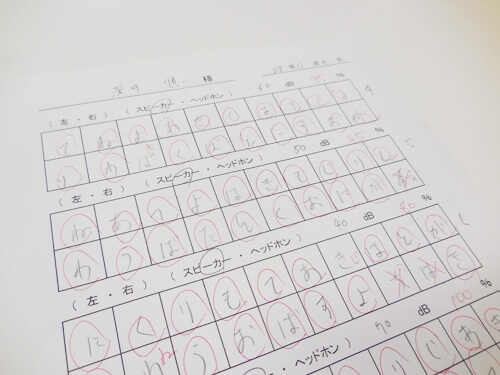

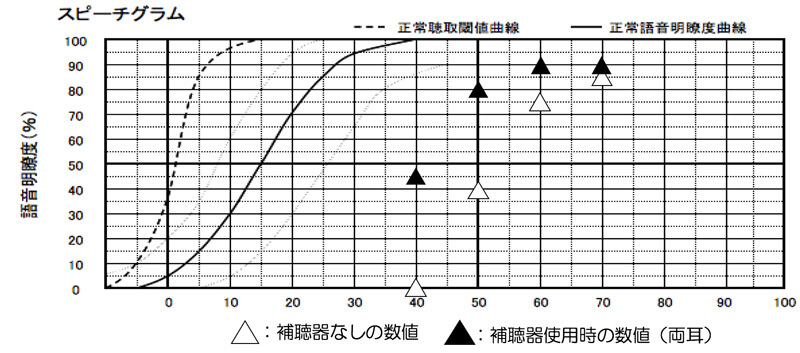

先ほどの音場閾値測定の言葉版がこちらです。補聴器を使用した状態で、あ、じ、き、という一つの言葉を流し、どのくらい言葉が理解できているのかを把握することができます。

こちらも音場閾値測定と同じく、聴力検査を行うような部屋で

スピーカーを使って測定を行います。

聞こえた通りに紙に書いたり、その場で、どのように聞こえたかを言ったりします。そのようにして、どのくらい聞き取れているかを調べます。

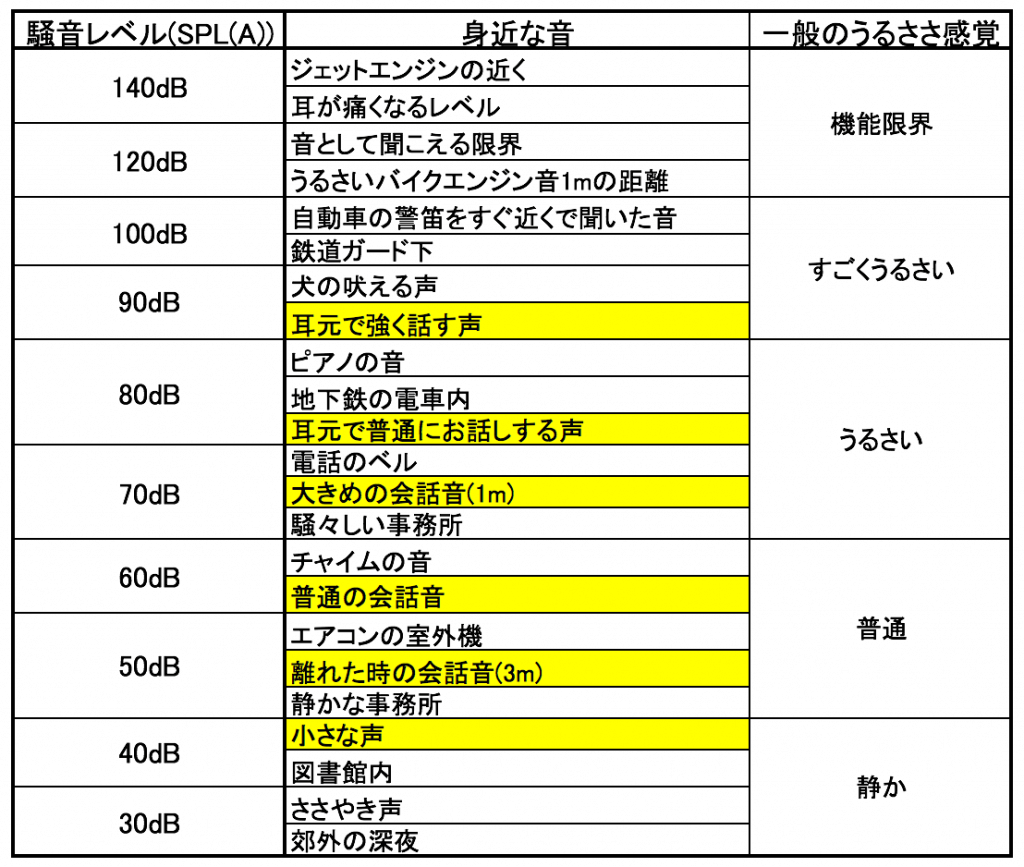

それぞれの声の大きさ、例えば、大きい声の方(70dB)普通の声の大きさ(60dB)、声の小さい方(50dB)など、広い範囲を調べ、どのように聞き取れているのか。改善できると良い部分まで改善できているのか。を調べます。

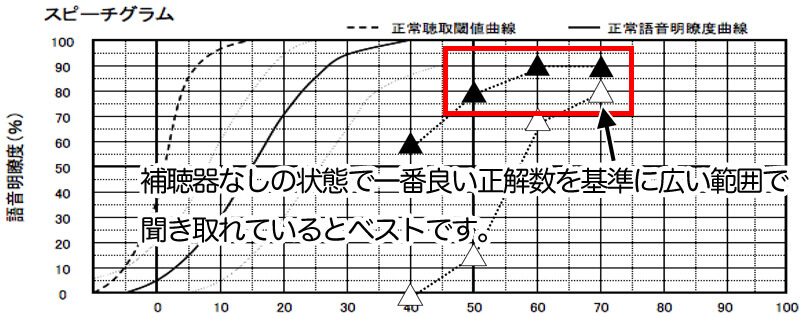

改善値に関しては、補聴器ありの状態で、全体的に改善できている事、補聴器使用時、50〜70dBの間で、補聴器なしの状態の最良値と同じくらい改善しているか、-10%以内までに収まっていると、良好です。

ただ、この測定は、先ほどの音場閾値測定と異なり、調べても、どのように改善すると良いかは、あまりわかりません。

例えば、聞き間違いがあった部分があったとしても、補聴器を使用する方は、感音性難聴であるため、その部分は、改善できる間違いなのか、改善できない間違いなのかを判断することは、かなり難しくなります。

※そもそもの問題として、感音性難聴は、言葉が理解しづらくなる難聴なため、音、以外の問題が入ってくることが物事をややこしくさせる要因です。

そのため、聞こえを改善した後(音場閾値測定でしっかりと目標値まで改善した後)にちゃんと音声の部分まで改善できているのか。を確認する際に使われることが多いです。

音場閾値測定と語音明瞭度の改善度の関係

補聴器で聞こえを改善する際にしたい部分は、あくまでも音声の聞きやすさを向上させることです。

しかし、上記に記載した通り、言葉の聞き取りを調べられる語音明瞭度測定は、行なっても、どこを改善すると良いのかがわかりづらいという欠点を持ちます。

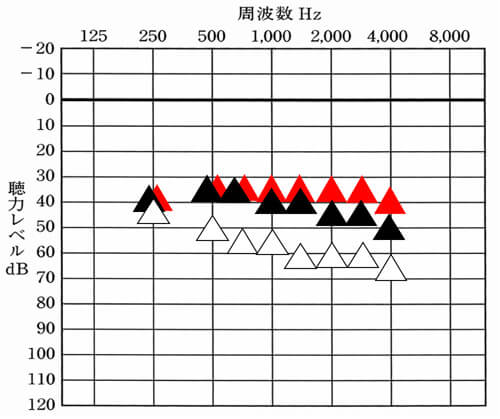

ここからは、あくまでも私自身が感じている部分ではあるのですが、音場閾値測定において、改善目標値まで、改善できていると、先ほどの語音明瞭度の結果もよくなりやすい傾向があります。

だいたい平均35dBくらいまで音場で改善できていると、

50dBくらいまでの音声の理解度は、平均的に改善させられ

30dB付近まで改善できていると、

40dBのところも改善しやすくなります。

厳密には、音場閾値測定だけではなく、ちゃんと補聴器の調整画面での補えると良い部分を確認しつつ、改善していくことにより、改善度は、上がりやすくなります。

また、40dBに関しては、そこまで改善させると周囲の音の大きさもそれなりに大きくなることが多いため、考えて改善していく必要があるのですが、このような傾向は、あります。

そのことから、基本的な改善プロセスに関しては、音場閾値測定で、なるべく改善すると良いところまで、改善させ、その後、確認として、語音明瞭度測定を行って、確認。という流れが、改善において、良い流れになります。

補聴器の調整のまとめ

補聴器の調整は、聞こえの8割を決めるほど、重要な要素です。

うまくいかせるためのポイントは、主観評価と客観評価、それぞれを活用しながら、聞こえの改善を行いつつ、補聴器を使用できる状態にしていくことです。

特に補聴器は、耳に使用しただけでは、本当にその状態が良いのか。悪いのか。は、本当に判断がつきません。私自身も補聴器を使用していますが、自分の聞こえの良し悪しは、感覚というよりも、ほとんど測定結果によって決めています。

私の場合、生まれつき難聴なので、そもそもどのくらい聞こえると良いのか、そして、その状態にまで補聴器で改善できているのか。という部分を感覚で理解することができませんでした。

聞こえは改善したいけれども、むやみに大きくして、音がうるさくなりすぎても困りますし、耳を痛めて、聴力低下するのは、もっと困ります。

そのため、このように客観評価を利用しながら、聞こえの改善を行なっていくことで、限りなくベターな状態にすることができました。

お客様にも、耳の状況を説明しながら、行うことで、改善できている人は、多くいらっしゃいます。

このように主観評価、客観評価のそれぞれ良いところを利用し、聞こえを改善していけると、聞きにくさは、改善しやすくなります。