補聴器の評価がしづらい場合は、周りの方に聞いてみよう

補聴器の評価は、意外にも自分自身では、しづらい部分があります。そのような場合は、周りの方に聞いてみると良かったりします。

周りの方は、ご自身が聞きにくい状態から知っていますので、補聴器をつけた時の聞こえ(反応)と補聴器をつけていない時の聞こえ(反応)の違いをよく感じているケースが多いです。

その方々からつけた時の状態、つけていない時の状態を聞いてみると、自分では、気がつかなかった部分を教えてくれます。

こちらでは、補聴器の評価に関して、記載していきます。

補聴器の評価方法

基本的に補聴器の評価の方法は

- 自分で評価する

- 補聴器使用時を測定して、評価する

- 周囲の人に評価を聞く

の3つがあります。

難聴者自身(使用者自身)が評価する

補聴器使用者が評価する方法は、基本的に使用している補聴器が良いか、悪いか。という感覚的な内容、主観的な内容になります。

この点は、自分にとって、使った感覚が良いのであれば、良い評価になり、感覚が悪ければ、悪い評価になります。

補聴器の評価は、実は、自分自身で行うのは、非常に難しい傾向があります。

音が聞こえる感覚こそ、補聴器をつけることによってわかるのですが、どのくらい聞こえると良いのか、今現在聞こえの改善状況は良いのか、これらの部分は、わかりません。

補聴器を使ってわかるのは、聞こえてくる音の感覚が良いか、悪いか。の評価になります。

補聴器使用時を測定して、評価する

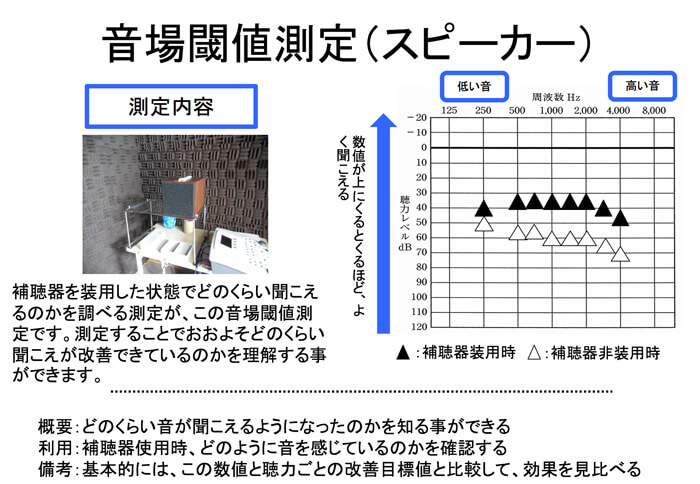

補聴器には、補聴器を使用した状態で、どのくらい聞こえを改善できているのか。言葉の聞き取りが、補聴器なしの状態とありの状態で変化したか。というのを調べる測定があります。

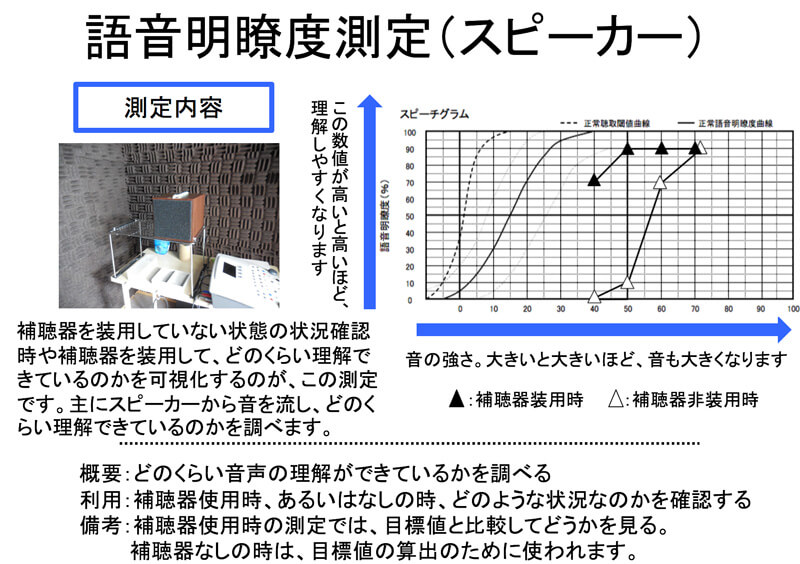

音場閾値測定というものと

音場語音明瞭度測定。というものです。

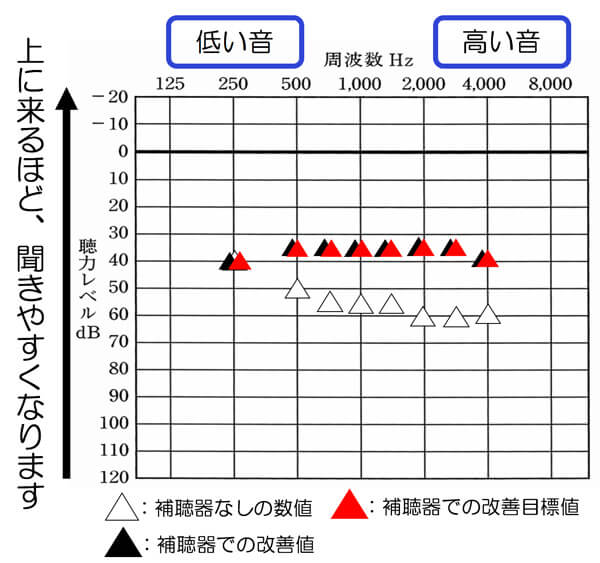

補聴器を使っている状態を把握できる測定の一つ。補聴器では、聴力別に改善できると良い部分があり、その部分まで、改善させられると、改善度は、上がりやすくなります。

特に音場閾値測定の場合は、聞こえをしっかり改善できていると、数値が伸びやすく、バランスよく改善できていると、それだけ、万遍なく改善できている傾向があります。

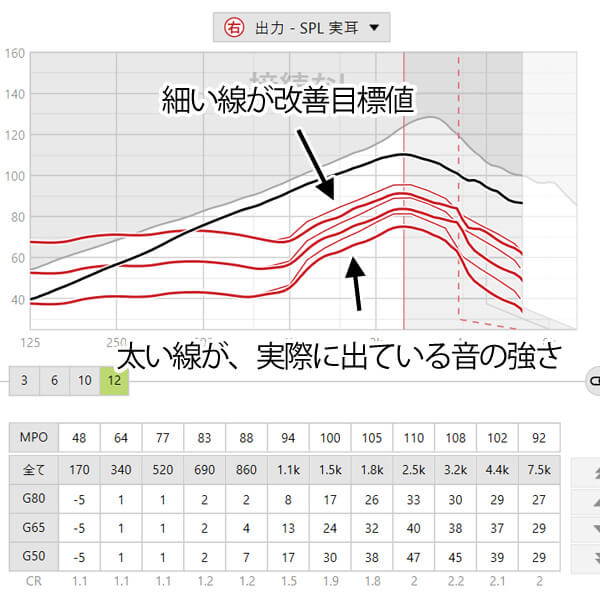

補聴器の調整画面。補聴器の調整画面では、聴力別にどのくらい改善できると良いのか。その点を表してくれるようになっていることが多いです。そこから、自分は、どこの音が足りていないのか、逆に足りているのか、を判断することができます。

実際には、補聴器の方で、聴力別にどれくらい改善したら良いか。の目標値があり、その目標値に沿って改善することで、改善しやすくなるのですが、結果として、上記の測定結果もよくなることが多く、これらで確認できると、どのくらい改善できており、今現在の状況も判断しやすくなります。

判断しやすくなれば、後どのくらい改善したら良いかもわかりますし、今現在の状態が良いのかもわかります。

こちらの測定は、非常に重要です。

周囲の人に評価を聞く

意外にもそのままになりやすいのですが、周囲の人に評価してもらうのも、良い方法の一つです。

補聴器をつけるとよくわかるのですが、自分の状況は、意外にもよくわかりません。

音が聞こえる感覚こそわかるのですが、それがどれだけ聞こえているのか、周囲の人からすると、つける前と変化があったのか、これは、自分では、自覚しにくい部分です。

音は、聞こえていないと反応できないものですので、今まで聞こえていなかったものが聞こえたとしても、自分では、「今まで聞こえていなかったものが聞こえた!」と自覚しにくくなります。

しかし、周囲の方の場合は、今まで補聴器がない状態で、呼びかけたり、会話していたりしていた記憶がありますので、その記憶と、補聴器を使った状態を比較してもらうことで、どのように変化したのか。が、非常によくわかります。

特に補聴器がない頃は、何度も呼んでいたり、伝わりづらかった記憶もある場合がありますので、一層、違いを感じます。

音は、聞こえていないと、聞こえていない事に気がつきません。補聴器を使用している人は、自分がどれだけ聞こえていないのか、逆に自分が今、どれだけ聞こえているのか。この2つに関して、自覚しにくい傾向があります。

私の体験

私自身は、生まれつき難聴で、補聴器をつけている人間です。

私の場合、基本的に補聴器の評価は、あまり主観評価は、行わず、客観的な評価と周囲の人の意見を聞くようにしています。

その理由は、上記の通り、自分ではなかなか評価がしづらいためです。補聴器は、耳につけると、聞こえる感覚こそわかるものの、それが良いのか、悪いのかは、なかなか判断ができません。

測定したり、周囲の人とお話してみて、初めて、よく聞こえているんだな。と確認できることが私の場合は、多いです。

私自身の体験で、周囲の人に聞いた方がよかった体験があります。それは、自分では、あまり変わっていないように感じたけれども、周囲の人に聞いたら、反応は、明らかに良くなっていた事です。

どういう事かと言いますと、私の場合、立場上、様々な補聴器を試せるのですが、色々な補聴器を試してみると、結局、改善する数値は、同じようなものになります。

ただ、周囲の人とお話してみると、客観評価は、同じような結果なのに関わらず、一部の補聴器は、反応がよく、よく聞こえているように感じた。と、言われたものがありました。

この時、初めて、自分自身では、確認できない何かがあるんだな。と感じました。

もちろん、今現在も客観評価を重視する思考は、変わっていませんが、それにプラスして、周りの方に変わったかどうかを伺う。それをする事で、より状況を把握しやすくなることを学びました。

まとめ

補聴器の評価に関しては、上記の通り、いくつかあります。どれも利点もあれば、欠点もありますが、複数の評価方法を利用することで、評価は、しやすくなります。

主観評価は、自分の感覚こそわかりますが、どのくらい改善できているのか、という客観的な内容は、わかりません。

客観評価は、自分の聞こえを客観的に見れるものの、その補聴器を使った感覚は、わかりません。

周りの人に伺った場合は、自分の聞こえに関して、第三者からみて、どう変化したのかは、わかりますが、主観および、客観もわかりません。

しかし、これらの評価を組み合わせることにより、より補聴器の状況を判断することができるようになります。

もし、自分自身で評価しづらい場合は、第三者の目で、補聴器がある状態、ない状態、どう変化したのか。を伺ってみると、どのように変わっているのかがわかりやすくなります。

主観評価のみは、かなりわかりづらいので、主観評価以外のものでも評価していけると、より状況は、わかりやすくなります。

このページに関連する内容

https://l-s-b.org/2018/10/adjust-the-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2018/10/improve-hearing-with-a-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2014/11/about-the-difference/

https://l-s-b.org/2019/05/get-used-to-not-getting-used-to/

https://l-s-b.org/2019/01/adjustment-i-improve-ones-ear/

https://l-s-b.org/2019/05/hearing-aid-pdca/

https://l-s-b.org/2016/05/reset-to-fitting/

https://l-s-b.org/2016/05/verification-of-the-hypothesis/

https://l-s-b.org/2015/09/air-vent-hearing-aid

補聴器に関する他の内容

https://l-s-b.org/hearing-ability-improvement-summary/

基本的な改善思考

https://l-s-b.org/2018/10/basics-of-improvement-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2018/09/an-idea-of-improvement/

補聴器の形状

https://l-s-b.org/2018/10/shape-and-feature-of-hearing-aid/

補聴器の性能

https://l-s-b.org/2018/10/basics-of-hearing-aid-performance/

補聴器の調整

https://l-s-b.org/2018/10/adjust-the-hearing-aid/

補聴器の適正

https://l-s-b.org/2014/10/measure-hearing-aid/

補聴器の効果を上げる思考

https://l-s-b.org/2019/06/environmental-arrangement/

補聴器で改善した事例

補聴器の使い方

https://l-s-b.org/2018/12/use-a-hearing-aid-smoothly/

補聴器に慣れる

https://l-s-b.org/2018/12/getting-used-to-hearing-aids/

耳が痛くなる場合は?

https://l-s-b.org/2018/12/i-feel-pain-in-my-ears/

耳から外れる場合は?

https://l-s-b.org/2018/10/to-improve-out-of-ears/

大きい音が辛い

https://l-s-b.org/2016/07/relieve-sound/

補聴器がハウリングする

https://l-s-b.org/2018/10/harrowing-countermeasures/