【片耳難聴対象】補聴器購入助成制度と医療費控除の助成制度まとめ

補聴器は、金額がそれなりにしますので、助成制度を利用できる方は、利用していただいた方が、負担を抑える事ができます。

今現在、補聴器を購入する際の助成制度に関しては、

- 障害者自立支援法

- 軽度・中等度難聴児、補聴器購入費助成制度

- 高齢者補聴器購入費助成制度

- 医療費控除

の4つがあります。

いずれも条件が厳しく、制限があるため、利用できる方は、限られるのですが、利用できるのであれば、窓口に相談してみましょう。

こちらでは、それぞれの利用できる対象者と窓口、注意点に関して、まとめていきます。

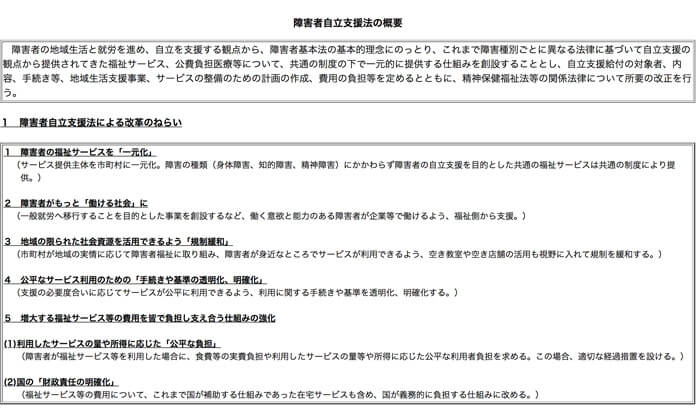

障害者自立支援法

リンク:厚生労働省:障害者自立支援法

障害者自立支援法とは、国が行なっている福祉サービスで、障害者手帳を取ることにより、障害者自立支援法を使用できるようになります。

概要ですが、

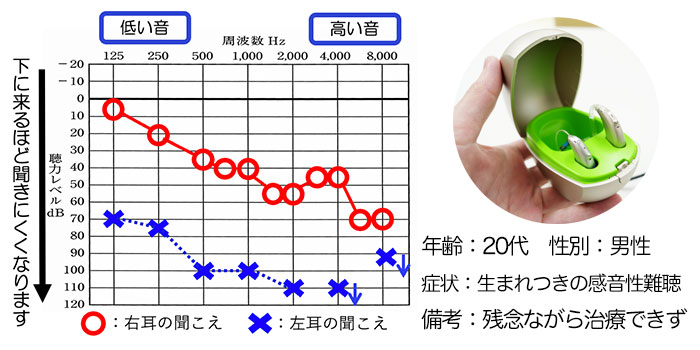

- 対象者:聴力が両耳70dB以下か片耳90dB以下、片耳50dB以下

- 窓口:お住いの市区町村の役所(障害福祉課が窓口である事が多いです)

- 注意:こちらの制度を利用する場合は、補聴器購入前に行う必要あり

- 備考:対象となる方は、障害福祉課に初めに相談すると手続きができます

- 実際:片耳のみ難聴の場合(片耳正常、片耳難聴)は、対象になりません

となります。

いくつか、等級があり、ご自身の聴力により、それが変化します。

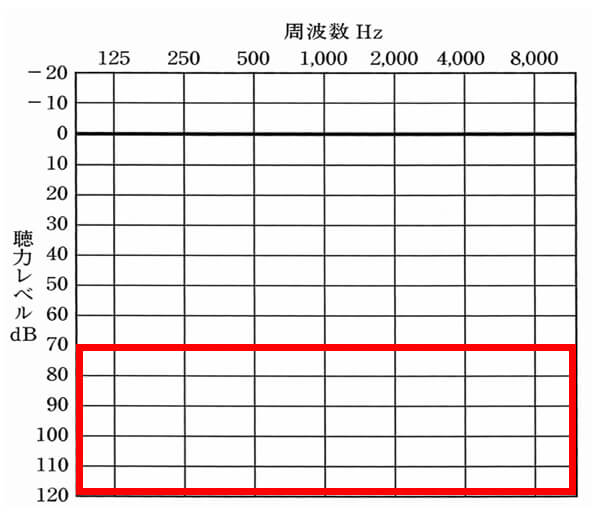

対象ケース①。両耳が70dB以下の場合は、対象になります。聴力低下の度合いにより、等級レベルが変化します。

まず、対象者ですが、かなり厳しく両耳とも70dB以下の聴力になるか

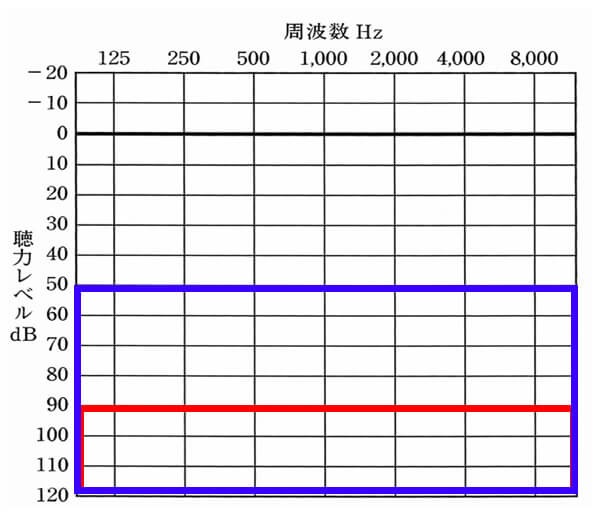

対象となるケースその②。片耳が50dB以下、もう片耳が90dB以下の場合も対象になります。この場合は、基本的に6級という等級になります。

片耳50dB、もう片耳が90dB以下になった場合に初めて、対象となります。

当てはまる方は、お住いの地区の市区町村の役所の障害福祉課が窓口になっていますので、そちらに相談すると、手続きの方法を教えてくれます。

なお、言葉通りの片耳のみ難聴。この場合、片耳は、正常で、もう片耳は、難聴だった場合、残念ながら対象になりません。

自立支援法の場合、本当の意味で聞こえない方、難聴のレベルが重い方しか、対象にならないため、片耳のみ難聴の方の場合は、対象になることはありません。

軽度・中等度難聴児、補聴器購入費助成制度

例として、墨田区のページを記載しています。お住いの地区でお調べする事をお勧めします。

ここ最近、徐々に増えてきた児童に対する助成制度です。障害者自立支援法を受けられない18歳未満の方を対象に、市や区が行なっている制度となります。

概要ですが

- 対象者:18歳未満で、自立支援法の制度を利用できない方

- 窓口:住まいの市区町村の役所(窓口は障害福祉課が多いです)

- 注意:補聴器購入前に窓口に相談する必要あり

- 備考:行なっている市区町村としていない市区町村あり

- 調べ方:市区町村名+補聴器購入助成制度で、調べられます

となります。

対象者は、自立支援法を受けられない18歳未満の方となります。

対象となる場合は、窓口がお住いの市区町村の役所の障害福祉課に相談すると、その制度に関して聞けたり、手続きができるようになります。

例えば、このお店は、東京都墨田区にあるのですが、その場合は、墨田区役所の障害福祉課に相談しに行けば良い。ということですね。

注意点としては、補聴器を購入する前に行う事と、実際には、行なっている市区町村としていない市区町村がある事です。

こちらは、あくまでも、市や区、いわゆる市区町村の制度になりますので、行なっているところ、そうでないところがあります。

片耳のみ難聴の方の場合は、医師に補聴器の必要性を認められた場合は、対象となります。

この部分は、実際の耳の状況により変化してしまうため、この段階ではなんとも言えないのですが、このような制度がある。という部分に関しては、紹介させていただきました。

18歳未満の方であれば、実際に相談してみて、使用できるのか、そうでないのかを確認いただくことをお勧めします。

調べる方法は、お住いの地区名+補聴器購入助成制度、と検索すれば出てきます。

例えば、このお店の場合は、墨田区にありますので、この場合は、墨田区 補聴器購入助成制度、で調べることができます。

高齢者の補聴器購入費助成制度

例として、墨田区のものを出しています。お住いの地区で探してみる事をお勧めします。

リンク:墨田区役所:高齢者補聴器購入助成

こちらは、先ほどの自立支援法を受けられない高齢者バージョンです。

ここ最近出てきた制度で、徐々に使用できる市区町村が広がってきました。これは、65歳以上の方に市区町村が行なっている補聴器購入支援制度になります。

概要ですが

- 対象者:満65歳以上

- 窓口:お住いの地区の役所(窓口は、高齢福祉課が多いです)

- 注意:補聴器を購入する前に窓口でご相談する必要あり

- 備考:市区町村により、行なっているところとそうでないところあり

- 調べ方:市区町村名+補聴器購入助成制度で、調べられます

となります。

対象者は、自立支援法を受けられない満65歳以上の方になります。

65歳以上で、片耳のみ難聴の方がいるかどうかはわからないのですが(年齢を重ねると加齢による難聴が増え、初めは、正常だった聴力も低下する傾向があります)、このような制度もあります。

窓口は、お住いの市区町村の高齢福祉課になります。もし、対象となる場合は、補聴器を購入する前に、ご相談してみましょう。

例えば、このお店の場合は、墨田区になりますので、墨田区の高齢福祉課が相談窓口となります。

ただ、市区町村の制度になりますので、行なっているところとそうでないところがあります。

そのため、市区町村名+補聴器購入制度、と検索し、お住いの地区で行なっているかどうかを確認していただく必要があります。

仮に対象となり、お住いの地域で行なっているのであれば、窓口に相談してみましょう。

医療費控除

リンク:国税庁:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)

リンク:耳鼻咽喉科学会:補聴器購入者が医療費控除を受けるために

医師の診察や治療を受けるために直接補聴器が必要であるケースやご自身の病気を治すために補聴器が必要であるケースなどに、医療費控除の制度が利用できます。

概要ですが、

- 対象者:医師の診断や治療を受けるために必要なケース

- 窓口:耳鼻咽喉科(補聴器相談医のみ可能)

- 注意:医療費控除を受けたい場合は、補聴器相談前に耳鼻科へ

- 備考:医師に補聴器の必要性を認められ、かつ医師を通しての補聴器購入が原則です

- 備考:医療費控除の決定権は、税務署にあり

となります。

こちらは、非常に厳しいのですが、基本的には、医師の診察の際に、聞こえないと困る。もしくは、治療を受けるために直接補聴器が必要であるケースが対象となっているため、仮に聞きにくいので、補聴器を考えたい。という場合は、対象とならないことが多いようです。

補聴器を使うケースは、耳の治療というよりも、聞きにくくなった部分を改善させることになりますので、治療とは、若干ニュアンスが変わります。

こちらに関しては、窓口が耳鼻咽喉科の補聴器相談医という資格を持っている先生のみになります。一般的な耳鼻科さんではできないため、ご注意ください。

医療費控除に関しては、耳を診てもらった際や補聴器のご相談に伺う前に、先生に質問してみましょう。ご自身が対象になるのか。教えてくださるはずです。

なお、最終的に補聴器の購入費が医療費控除になるかは、税務署が判断する事となりますので、その点にもご注意ください。

おまけ:補聴器メーカーがしている割引

補聴器メーカーによっては、子供割引、就学時割引、という18歳未満の児童を対象に、補聴器の定価ではなく、ある程度、割引した状態で、提供するサービスがあります。

概要ですが

- 対象者:満18歳未満の児童

- 窓口:補聴器販売店

- 金額:希望小売価格より、何割か割引

- 定時:保険証や学生証のコピー(年齢確認)を求められることが多い

- 備考:行なっているところとそうでないところがあり

となります。

補聴器メーカーのカタログには、記載がないのですが、児童を対象にこのような割引制度がありますので、対象となる方は、ご相談してみましょう。

基本的に補聴器販売店が窓口になっていますので、ご相談時に、補聴器販売店から、このお話があるかと思います。

片耳のみ難聴の場合、

- 補聴器で聞こえない耳を改善する

- クロス補聴器で聞こえる耳側に転送する

の2つの改善方法がありますが、どちらの補聴器も割引対象になります。

実際には、クロス補聴器の場合、クロスと補聴器のセットになるのですが、補聴器側のみ対象になり、定価で買うより、負担を抑えることができます。

ただ、就学時割引、子供割引自体、行なっているメーカーとそうでないメーカーがありますので、その点に注意です。

この割引は、上記の自立支援法、もしくは、軽度・中等度難聴児、補聴器購入助成制度も併用できますので、割引+助成金となり、負担をより抑えることに繋がります。

対象となる方は、ぜひ利用してみましょう。

補聴器の助成制度は、現在、4つ

補聴器の助成制度についてまとめてみました。

- 障害者自立支援法

- 軽度・中等度難聴児、補聴器購入費助成制度

- 高齢者補聴器購入費助成制度

- 医療費控除

今現在ある助成制度は、上記の通り、4つとなります。

高齢者、補聴器購入助成金と児童に関する補聴器購入助成金は、市区町村により、行なっているところ、そうでないところがあります。

この制度に関しては、ほんの数年前から始まり、今現在、少しずつ対象になる方々が増えてきました(市区町村で行う地区が増えてきました)。

利用できるものがあれば、利用してみましょう。

申請する手間があるため、実際には、役所に相談できる方や医師の診察が入るため、その条件をクリアした方のみには、なるのですが、購入費を少しでも抑えたい方には、オススメです。

クロス補聴器に関する他の内容

https://l-s-b.org/2014/05/cros-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2014/07/one-side-hard-hearing-inconvenience/

つけるタイミング

https://l-s-b.org/2018/12/things-to-take-care-before-consultation/

聞こえる耳への負担

https://l-s-b.org/2017/02/burden-on-the-ear/

補聴器の相談時間、日数

https://l-s-b.org/2019/01/consultation-time/

クロス補聴器の試聴

https://l-s-b.org/2018/12/hearing-aid-listening-renting/

クロス補聴器の寿命

https://l-s-b.org/2018/07/lifespan-cros-hearing-aid/

クロス補聴器の相談場所

https://l-s-b.org/2016/05/consultation-place-cros-hearing-aid/

クロス補聴器の保証

https://l-s-b.org/2018/07/leverage-warranty/

クロス補聴器のメーカー

https://l-s-b.org/2016/06/basic-operation/

クロス補聴器の返品

https://l-s-b.org/2018/12/hearing-aid-return/