クロス補聴器の種類(形状)の特徴と自分に適したものを選ぶ方法

クロス補聴器には、いくつか種類、形状があります。

しかし、片耳のみ難聴の方に使用するクロス補聴器は、実質、数えるほどしか選択肢がありません。

こちらでは、どのような形状、種類があるのか。そして、そのクロス補聴器の特徴に関して理解できるように記載していきます。

どのようなものがあるのか、そして、どのようなものがご自身に合うのか。その点を記載していきますので、お悩みな方は、参考にしてみてください。

クロス補聴器の種類、形状

基本的にクロス補聴器には、

耳にかけるタイプである耳かけ形補聴器

耳の中に入れて使用する耳あな形補聴器の二つがあります。

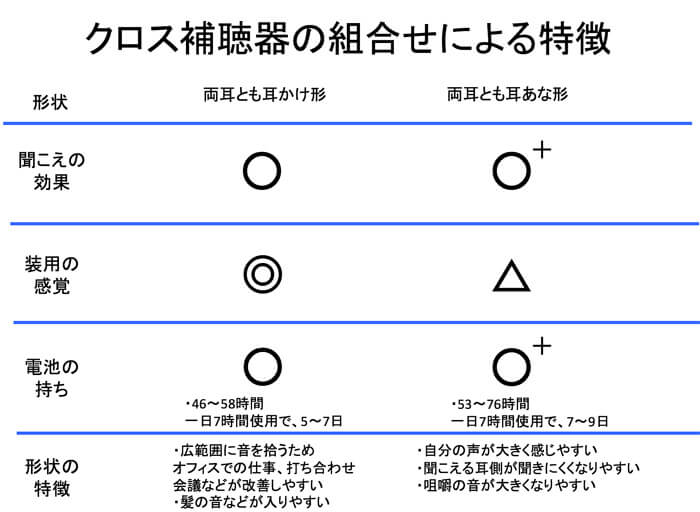

それぞれの特徴は、このようになります。

しかし、二つの形状があるのですが、基本的に使用するのは、耳にかけるタイプになります。

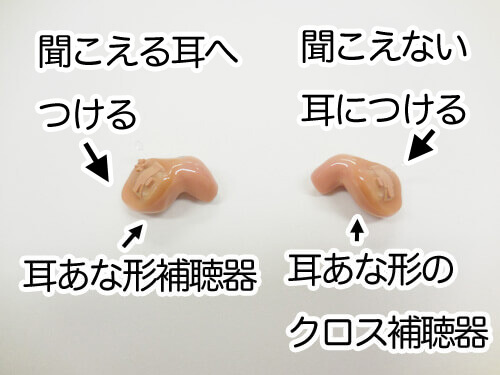

耳あな形のクロスは、あるのですが、こちらは、聞こえる耳側を塞いでしまい、聞こえる耳側が今まで以上に聞きにくくなるため、片耳のみ難聴の方には、お勧めできません。

そのため、二つ形状はありますが、基本的に片耳のみ難聴の方は、この耳かけ形のクロスで、改善していきます。

耳あな形のクロスに関して、色々調べた時の内容は、クロス補聴器の一つ、両耳とも耳あな形のクロス補聴器の注意点、にまとめています。

補足①:耳かけ補聴器、耳あなクロスについて

過去にあった製品。異色の組み合わせができるタイプで、今現在は、耳かけなら耳かけ。耳あななら耳あな、のみしか組み合わせることができないようになっています。

昔は、このような耳かけ補聴器、耳あなクロス。という上記にあげた耳あな形クロスの良いところと耳かけ形補聴器の良いところを組み合わせた製品がありました。

しかし、こちらは、メーカーが製造中止にしたため、今現在は、販売されていません。

※H30年9月30日で販売終了となりました。そして、後ほど、同じ系統の製品が出ることは、ありません。

補足②:耳あな形クロスの存在価値

上記の説明だけでみてみますと「なぜ耳あな形のクロスは、存在するのか?」という疑問を持つ方が、もしかしたらいるかもしれません。

クロス補聴器の機器の中の設定。この設定により、バイクロスにするのか、クロスにするにかを選べるようになっています。※わかりやすくするために、あえて過去の製品を使っています。

このクロス補聴器は、クロス補聴器、バイクロス補聴器、どちらにも使えるようになっています。

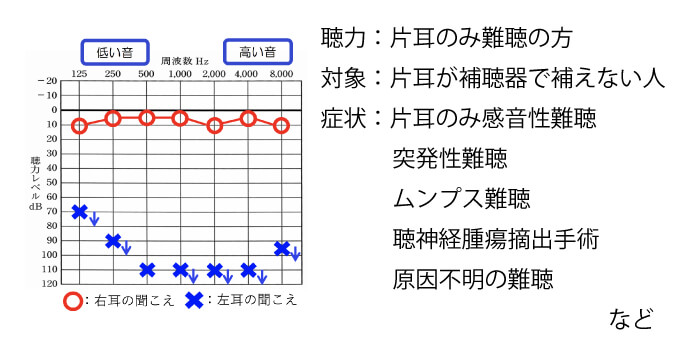

バイクロス補聴器とは、両耳とも聞こえにくくなっており、片耳がまだ補聴器で補える耳で、もう片耳が、補聴器では、補えないような耳の方を改善する機器です。

上記のような聴力のケースで、まだ聞こえを補える耳には、補聴器。改善が難しそうな耳側にクロスをつけることで、改善するのが、バイクロス補聴器です。

同じ機器で、クロス補聴器にもバイクロス補聴器にもできるため、耳あな形のクロスは、存在します。

聞こえを補う耳側が、聞こえにくくなっている場合、耳あな形補聴器を使用する前の状態より、悪くなることは、まずありませんので、そのような方には、対象になります。

そのため、このような機器はあります。

あくまでも片耳のみ正常な方には合わないのが、耳あなクロスです。

クロス補聴器の選択肢

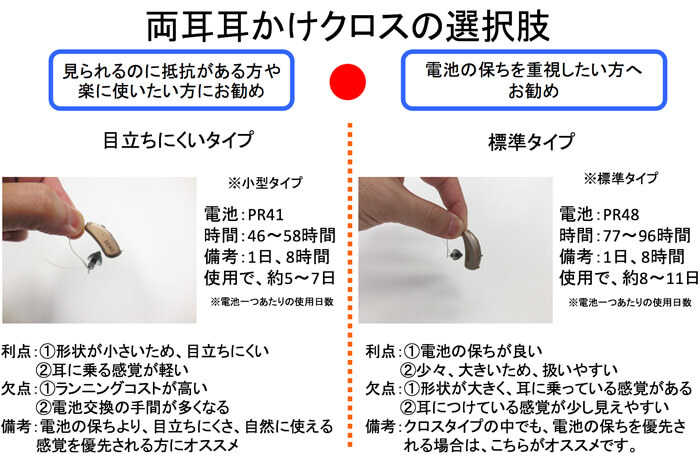

そうなりますと、基本的に耳にかけるタイプが使用するものになるのですが、耳にかけるタイプには、

- 小型タイプ

- 標準タイプ

の二つがあります。

それぞれ、特徴は、このようになります。

なお、はじめに記載しておきますと、どちらも補聴器、クロスの金額は、同じで、特徴が異なるだけになります。

小型タイプの耳かけクロス

こちらは、小型タイプの耳かけ形クロスになります。

特徴としては、小さくて軽い事があげられます。

そのため

- 小さいことにより、目立ちにくい(隠れやすい)

- 耳に乗る感覚が軽いため、楽に使える

という利点があります。

こちらが、小型タイプの耳かけクロスのサイズです。

こちらは、補聴器側です。補聴器側もクロス側もサイズは、同じになります。また、これは、私の耳ですが、そこまで大きい耳ではないため、だいたい、このようになります。

小さいと耳につけても目立ちにくい状態になります。

目立ちにくいものが良いという方や自然に使えるもの。あえて目立たせる必要はないので、自然に使えるものが良い、という方にお勧めです。

また、小さくて軽いと、それだけ、耳に乗っている感覚も少ないため、楽に使いやすく、疲れにくい。という特徴もあります。

こちらは、電池の保ちより、目立ちしにくさや自然に使える、楽に使える感覚を重視される方にお勧めです。

標準タイプの耳かけクロス

こちらは、標準タイプの耳かけクロスです。

特徴としては、形状が大きいことがあげられます。

そのため

- 電池の保ちが良い

- 少々、大きいため、扱いやすい

というという利点があります。

こちらが、標準タイプの耳かけクロスです。

少し髪が多くなると、隠れてしまうくらいのサイズになります。耳から、少し見えている状態には、なりやすいです。

小型タイプのものと比較すると大きい状態には、なるのですが、そこまで大きい。というわけではありません。

標準タイプは、小型タイプに比べ、一回り大きい状態です。また、写真ではわかりづらいのですが、実際には、厚みが結構、違います。

小型タイプと比較すると、大きく見えがちです。

非常にわかりにくいのですが、小型タイプに比べ、厚みが2倍ほど異なります。

こちらは、形状が大きいことから、電池のサイズも大きいものを使えますので、電池の持ちがよくなります。

クロス補聴器は、特に電池の消費が大きい機器ですので、電池の保ちが良くなると、それだけ、使い勝手は、良くなります(交換の手間が少なくなり、楽になります)。

また、補聴器の電池は、非常に不思議で、大きいものでも、小さいものでも同じ値段です。

そのため、電池の保ちが良いものを選べると、結果的に使用するお金は、安くなります。※ランニングコストが安い

あとは、形が大きいことにより、扱いやすさがある。というところです。

大きいとしっかり乗っている感覚がわかるため、耳にしっかり装用できているのか。そして、操作に関しても、安定して行いやすい感覚があります。

こちらは、利点になる方は、利点になるのですが、そうでもない方には、そうでもない要素になります。

https://l-s-b.org/2018/10/rechargeable-cros-hearing-aid/

クロス補聴器の形状のまとめ

さて、クロス補聴器の形状のまとめです。

基本的にクロス補聴器には、耳かけ形のクロス、耳あな形のクロスがあります。

しかし、耳あな形のクロスは、残念ながら、聞こえる耳側が聞こえにくくなるという致命的な弱点があるため、片耳のみ難聴の方には、お勧めできません。

そうなりますと、耳かけ形のクロスになるのですが、こちらには、小型タイプと標準タイプがあります。

それぞれの特徴は、上記の通りで、扱いやすさ、使いやすさを重視するのでしたら、小型タイプ、電池の寿命(ランニングコスト)を気にするのでしたら、標準タイプがお勧めです。

なお、実際には、実物を見てみたり、実際に使わせてもらい、どのようにご自身で感じるのか。を体験しながら、選べると良いです。

上記には、お勧めを記載しましたが、これは、あくまでも傾向になります。

標準タイプでも大きく感じないのでしたら、そちらでも良いですし、小型タイプは、小さくていいけど、使ってみると、軽すぎて、使っている感覚がなく、どこかに行ってしまいそう……と、心配な方は、標準タイプを検討する。でも、いいでしょう。

また、標準タイプのものを使うと、耳が痛くなる。という方もいます・※重みで、痛みを感じるケースが、わずかにいらっしゃいます。

上記の特徴をみながら、実物をみさせていただき、体験しつつ、どちらが良いか。を相談できると、ご自身にとって、良いものを選ぶことができます。

こちらでクロス補聴器の形状の理解と形状を選べるようになったのであれば、幸いです。

クロス補聴器に関する他の内容

https://l-s-b.org/2014/05/cros-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2014/07/one-side-hard-hearing-inconvenience/

クロス補聴器の形状

https://l-s-b.org/2017/06/feature-comparison-of-cros-hearing-aids/

クロス補聴器の性能

https://l-s-b.org/2016/06/performance-difference-cros-hearing/

クロス補聴器の調整

https://l-s-b.org/2018/07/basics-of-adjustment-cros/

クロス補聴器の適正

https://l-s-b.org/2018/02/conform-cros-hearing-aid/

クロス補聴器で改善した事例

クロス補聴器の使い方

https://l-s-b.org/2018/07/use-smoothly-cros-hearing-aid/

クロス補聴器に慣れる

https://l-s-b.org/2018/07/getting-used-easy-cros/

耳が痛くなる場合は?

https://l-s-b.org/2018/07/improvement-of-pain/

耳から外れる場合は?

https://l-s-b.org/2019/01/prevent-from-getting-out-of-the-ear/