耳かけ形補聴器の一つオープン補聴器の利点、欠点

補聴器には、耳かけ形補聴器、耳あな形補聴器の二つがあります。その耳かけ形補聴器の中でもいくつか種類があり、オープン補聴器と言われる軽度難聴用の補聴器が存在します。

オープン補聴器は、ある事を軽減しやすいのですが、その代わり、大きなデメリットも持つ補聴器で、非常に使い方が難しい補聴器の一つです。

こちらでは、オープン補聴器の概要から、聞こえを改善できるケースをまとめていきます。

なお、今現在は、RIC補聴器(リック補聴器)が主流となっており、オープン補聴器は、ほぼ絶滅しました。

代わりにオープン補聴器の調整の仕方、オープンフィッテングというものが、今現在も引き継がれていますので、そちらに関して、記載していきます。

オープン補聴器とは

初めに概要を記載しますと

- 聴力:軽度難聴〜軽・中等度難聴

- 適応:低い音は聞こえ、高い音の聞こえが低下している方

- 特徴:補聴器装用時の自声の響きを軽減しやすい補聴器

- 備考:オープン耳せん+スリムチューブ仕様をオープンフィッティングと呼ぶ

- 備考:今現在は、RIC補聴器でオープン仕様にできるように

となります。

オープン補聴器とは、このような形状をした補聴器です。

オープン補聴器の例。チューブが特殊な形をしており、これにより、高い音を補いやすくしているのが、特徴です。

通常の耳かけ形補聴器と異なり、細いチューブを使っているのが大きな特徴です。

オープン補聴器に使われるオープン耳せん。耳せんに大きな穴が空いているのが特徴です。

このチューブ+穴が大きく空いた耳せんを使うフィッティングをオープンフィッテングと呼びます。

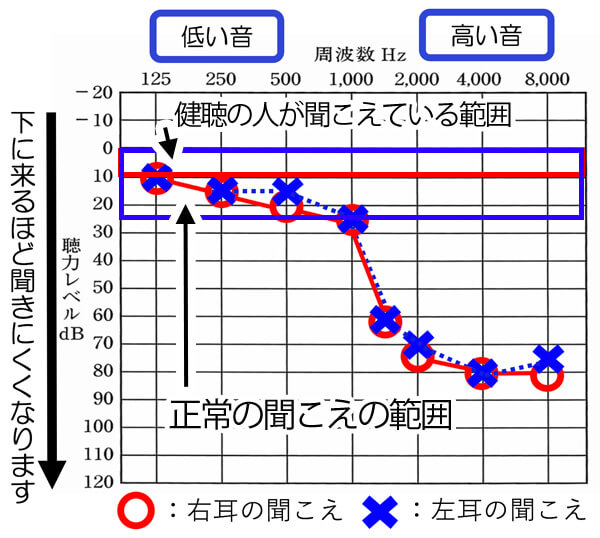

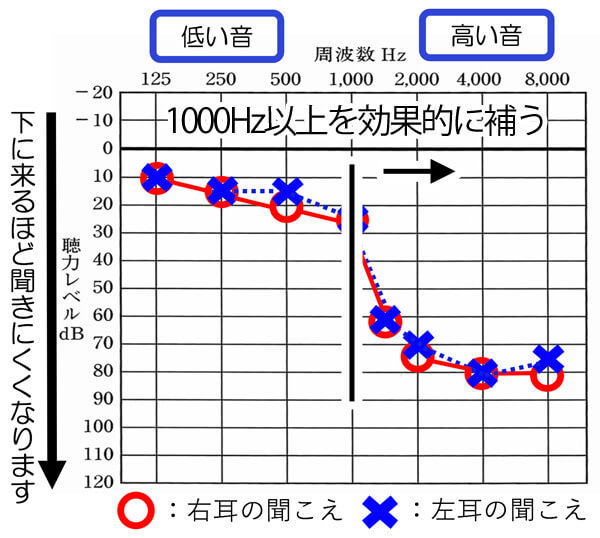

オープン補聴器、オープンフィッテングは、1000Hzまでが正常でそれ以上の聴力が急に下がっているケースに使われるものです。

このフィッテングの特徴は、1000Hzまで聞こえは良い(聞こえは、正常だ)けれどもそれより高い音が聞きにくい方に有効です。

オープンフィッテングの場合、特殊な耳せんを使うことにより、1000Hz以上のみを効果的に補う。ということができます。

このような方に必要な高い音を補うという事、そして、このような聴力の方に起こりやすいこもりという現象も抑えられます。

それが、この補聴器(オープンフィッテング)の最大の特徴です。

オープン補聴器の利点

この補聴器の利点は、上記にもチラッと出ましたが

- こもりを抑えられる

- 高域を効果的に補いやすい

の二点があります。

こもりを抑えられる

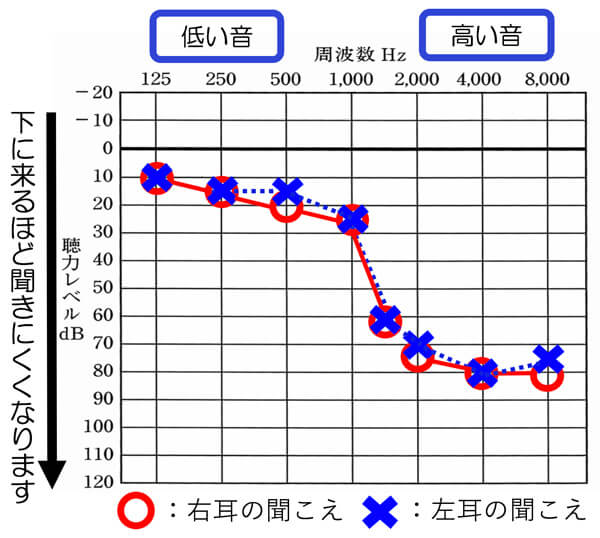

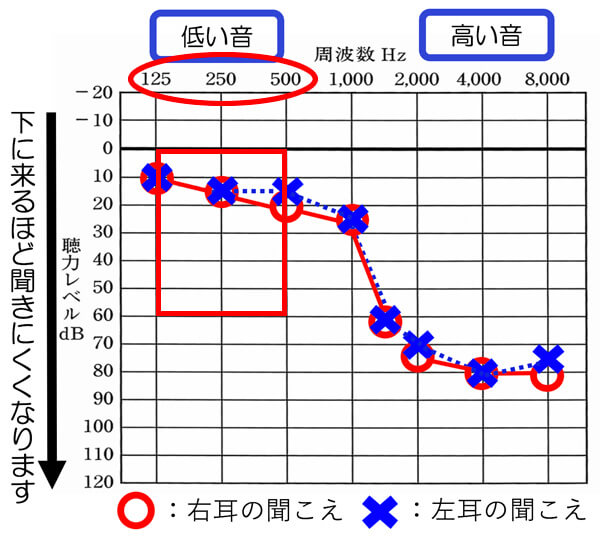

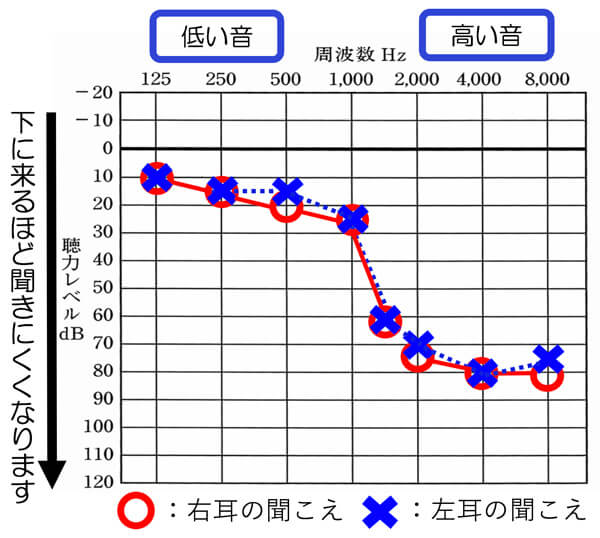

基本的にオープン補聴器、オープンフィッテングは、このような低い音は、聞こえ、高い音は、聞こえづらい耳に使います。

基本的にオープン補聴器は、上記のような低い音は、聞こえ、高い音から急激に聞こえいくくなるような聴力の方に使用されます。

このような聞こえの方の欠点は、耳を塞いだ時に起こる閉塞感、こもり感です。耳を塞ぐと、自分の声が内側で響く感覚を感じやすく、それが不快に感じやすくなります。

低い音が聞こえている方の欠点は、耳を塞いだ時におこる。閉塞感、こもり感、自分の声が大きくなる感覚です。この感覚は、125〜500Hzの間で、60dB以内の場合によく感じるようになります。聞こえが軽いと軽いほど感じやすい感覚です。

これは、耳を塞ぐと起こり、かつ、低い音が、この範囲内の場合に強く起こりやすくなります。

そのことから、耳を塞がないようにし、この不快感を軽減したのが、オープン補聴器(オープンフィッティング)です。

高域を効果的に補いやすい

このような聞こえの方に必要なのは、高域の部分を効率的に補う事です。

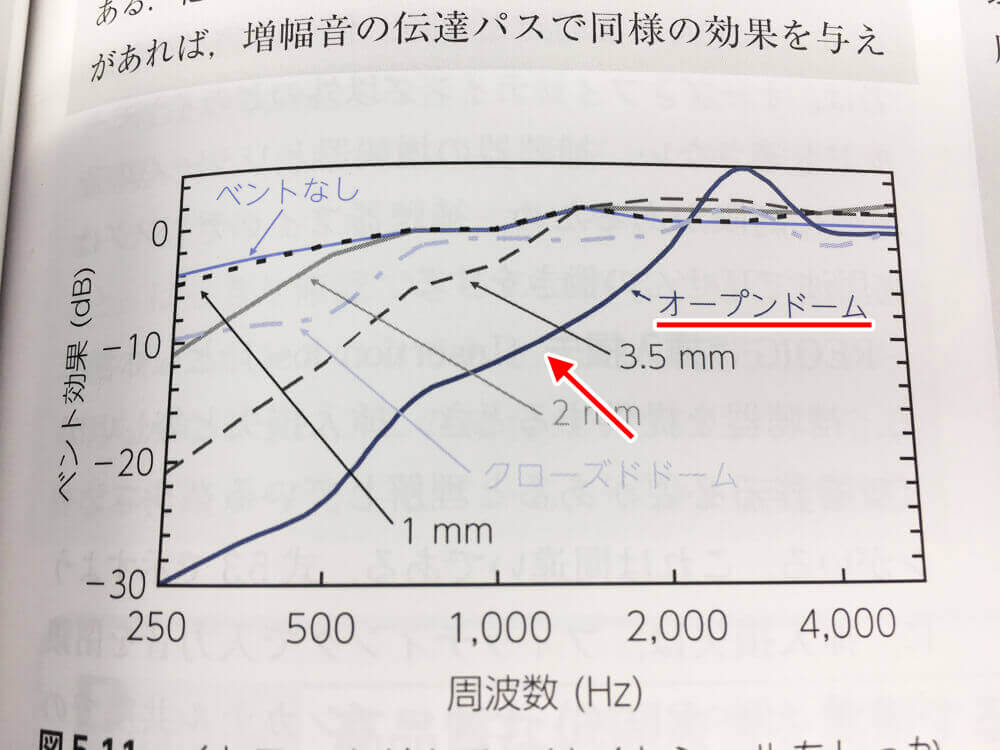

こちらは、同じ音を入れた際に、どのように音が伝わるか。を示した図です。オープンドームという形状を使い、オープンフィッテングをするのですが、2000〜4000Hzの間で盛り上がっているのがわかります。それだけ、その部分に関しては、補いやすくなる事を意味します。

実は、上記のようなオープン耳せんを使用すると、高域が伸びやすく、より、効果的に補えることがわかっています。

耳の場合、形によってもそうですが、耳せんの形状によっても、同じ音を出したとしても、耳に伝わる音の大きさは、周波数別に変化します。

オープン耳せんは、その形状ゆえ、高域を効果的に、他の耳せんより、補いやすい。という特徴があります。

ただ、実際には、音が抜ける部分もありますので、聞こえの効果をしっかりと測定して、効果を確認しつつ、改善していく必要があります。

オープン補聴器の欠点

この補聴器の欠点は

- 聞こえた感じがしづらい

- 効果が出づらい

- ハウリングしやすい

の三つがあります。

どちらもオープン耳せんを使用した時の弊害になります。

聞こえた感覚がしづらい

オープン耳せんを使用すると、音が抜けやすくなるため、測定上は、数値が上がっても、体感的にあまり聞こえるようになった感覚がありません。

また、高い音のみ補う特殊性ゆえに効果を感じにくい部分もあります。

そのため、しっかり効果を確認しながら、改善していくことが大切です。

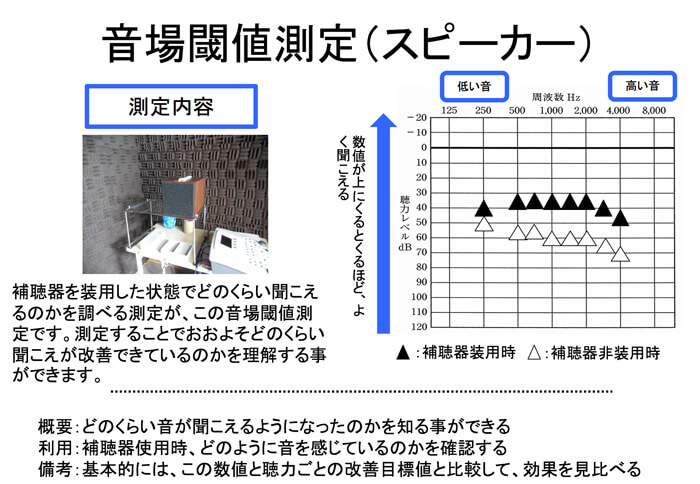

例えば、補聴器には、補聴器を使用した時の効果を見るものとして、音場閾値測定があります。

こちらで、補聴器を使用した状態と使用していない状態で、ちゃんと差が出ているのか。そして、ある程度、改善できると良い部分まで、数値がきているのか。その点を確認できると、解消しやすくなります。

効果が出づらい

こちらも、聞こえた感覚がしづらい。と、全く同じになります。

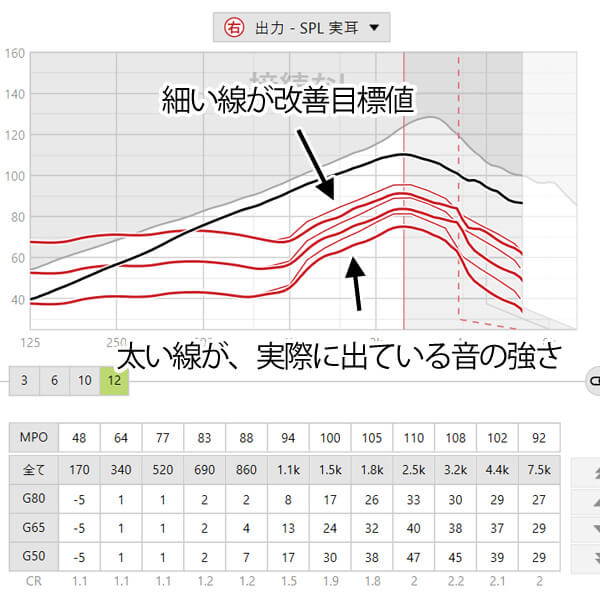

補聴器は、今現在、補聴器の調整ソフトがあります。その画面には、上記の通り、音がどれだけ出ているのか、そして、その聴力に対して、どのくらい補えると良いのか。これらの部分を出してくれます。

しかし、改善目標となる部分まで、ちゃんと音を出しているのに関わらず、あまり効果が得られていなかったり、改善効果が薄いことがあります。

こちらの改善方法も全く同じで、しっかり補聴器を使用した時の効果を把握することです。

上記のような音場閾値測定でも良いので、測定してみて、補えると良い部分まできているのか。現状、補聴器をつけている状態とつけていない状態で、差が出ているのか。この点を把握していけると、解消しやすくなります。

ハウリングしやすい

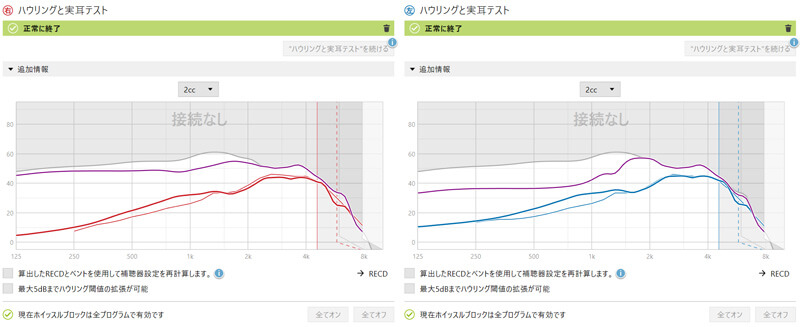

オープン補聴器(オープンフィッテング)は、耳を塞がないようにするため、ハウリングがとにかく起こりやすくなります。

ハウリングとは、補聴器が出した音を補聴器が拾い、ピーっ!となる現象で、よくカラオケのマイクをスピーカーに近づけると、ホワ〜んやヴォ〜ンみたいな音がするのが、ハウリングです。

今現在の補聴器には、そのハウリングを抑える機能が付いているものが大半ですので、この点に関しては、ハウリングキャンセラーをしっかりつければ、改善できるようになってきています。

しかし、ハウリングキャンセラーも万能ではなく、仕組み的には、ハウリングが起こらない閾値(しきいち)に補聴器の音を設定し、ハウリングしないような仕組みにしています。

実際に、ハウリングが起こりやすいと、その分、ハウリングしない数値まで下げざるを得ませんので、高域は、補いづらくなるという欠点があります。

オープン補聴器の実際(補聴器屋さんの評価)

今現在、オープン補聴器は、ほとんど使われていません。その理由は、RIC補聴器というもので、全て代用できるようになってきたためです。

RIC補聴器とは、このような補聴器です。先端にレシーバという音が出る部品がついており、より良い状態で耳に音を届けられるようになったため、こちらが今現在は、主流になりつつあります。

RIC補聴器とは、このような形状のものです。オープン補聴器と形状が似ており、こちらで、オープンフィッテング、というものを行う事で、オープン補聴器がしてきた事を行えるようになっています。

では、オープンフィッテングはというと、正直、評価が真っ二つに分かれます。肯定的に捉えている方と否定的に捉えている方です。

肯定的な意見としては、オープンフィッテングをする事で、楽に聞こえが改善できる。装用感を重視した聞こえの改善ができる。という部分です。

否定的な意見としては、実際には、効果が得られにくい。ハウリングがしやすい。という部分です。

肯定的な意見の方は、装用感を重視した聞こえの改善ができる。という事で、こちらは、上記のメリットの部分で、記載した内容です。こちらは、確かにその通りで、問題になりやすい部分を改善しやすくしてくれます。

否定的な意見の多くは、実際には、効果が得られにくいのと、ハウリングがしやすい事。そして、ハウリングがしやすいと、実際には、メリットの部分で、高域が上がりやすいという部分も、実際には、ハウリングにより、抑えてしまうので、そこまで、その部分は、メリットに感じなかったりします。

私自身の意見としては、効果を感じにくいので、否定的です。装用する感覚は、良いのですが、逆に音が抜けすぎて、調整が難しく、補聴器効果を調べてみても、全然、効果が出ていないことも度々あります。

このことから、そこまで肯定的には、捉えておらず、聞こえをしっかり改善できる方法で、改善していくのが、私の場合は、多いです。

それらのことから、正しく扱えている方がどれだけいるのか。その点が気がかりでもあります。

うまく改善できない時の対処法

念の為、仮にオープン補聴器、オープンフィッテングにして、うまく改善できなかった時のために、そのさいの対処法に関して、載せていきます。

左側がオープンドーム。右がクローズドドーム。

オープンフィッテングは、左側のようなオープンドームと呼ばれる耳せんを使って、行います。その耳せんをクローズドドーム、少し塞ぐタイプに変更する事で、音がしっかり入るようになります。

オープンドームの欠点は、音が抜けすぎる事ですので、クローズドにする事で、しっかり音が入ります。そのようにすることで、ハウリングもしづらくなります。

この耳せんを使って、再度、調整をし直す事で、改善しやすくなるはずです。

その代わり、少し耳が塞がった感覚は、感じやすいのですが、塞ぐことにより、音は、しっかり伝わりやすくなります。

まとめ

今現在、オープン補聴器は、ほぼ絶滅し、オープンフィッテングの概念だけが残っています。

その利点、欠点は、上記の通りです。利点だけ使用できれば良いのですが、正直、欠点の部分が多いため、私は、あまり行いません。

基本的に補聴器は、耳の状況に合わせて、聞こえを改善していきます。この改善方法が合う方であれば良いのですが、それが合わない場合は、別の方法で改善していった方が良いでしょう。

ご自身の状況をしっかり改善できる方法で、聞こえを改善していきましょう。

このページに関連する内容

https://l-s-b.org/2014/06/ric-crt/

https://l-s-b.org/2015/07/feature-bte/

https://l-s-b.org/2016/02/ite-summary-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2016/09/hidden-in-the-ear/

https://l-s-b.org/2018/10/basics-of-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2018/12/benefits-of-charging-type-hearing-aids/

https://l-s-b.org/2016/01/waterproof-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2016/01/mask/

https://l-s-b.org/2014/05/ear-mold/

補聴器に関する他の内容

https://l-s-b.org/hearing-ability-improvement-summary/

基本的な改善思考

https://l-s-b.org/2018/10/basics-of-improvement-hearing-aid/

https://l-s-b.org/2018/09/an-idea-of-improvement/

補聴器の形状

https://l-s-b.org/2018/10/shape-and-feature-of-hearing-aid/

補聴器の性能

https://l-s-b.org/2018/10/basics-of-hearing-aid-performance/

補聴器の調整

https://l-s-b.org/2018/10/adjust-the-hearing-aid/

補聴器の適正

https://l-s-b.org/2014/10/measure-hearing-aid/

補聴器の効果を上げる思考

https://l-s-b.org/2019/06/environmental-arrangement/

補聴器で改善した事例

補聴器の使い方

https://l-s-b.org/2018/12/use-a-hearing-aid-smoothly/

補聴器に慣れる

https://l-s-b.org/2018/12/getting-used-to-hearing-aids/

耳が痛くなる場合は?

https://l-s-b.org/2018/12/i-feel-pain-in-my-ears/

耳から外れる場合は?

https://l-s-b.org/2018/10/to-improve-out-of-ears/

大きい音が辛い

https://l-s-b.org/2016/07/relieve-sound/

補聴器がハウリングする

https://l-s-b.org/2018/10/harrowing-countermeasures/